La gare de Lyon-Perrache : le "bâtiment-voyageurs"

Les lignes Paris-Lyon et Lyon-Marseille sont à l'origine construites et gérées par deux compagnies distinctes, la compagnie Paris-Lyon et la compagnie Lyon-Méditerranée. En découle une longue polémique sur la nécessité de créer à Lyon deux gares ou une seule. Lyon est partagée entre les partisans d'une gare placée à l'est du Rhône et les partisans d'une gare située à Perrache. Dans les deux cas, d'ailleurs, la voie ferrée ne peut pénétrer dans l'agglomération que par un tunnel. La voie venant de Paris longe la rive droite de la Saône depuis Chalon et peut atteindre Vaise ; le défilé entre la Côtière et le Mont d'Or, au prix de quelques travaux, laisse la place à la voie ferrée. Mais au-delà de Vaise, il devient impossible de longer le lit de la rivière et de pénétrer directement dans l'agglomération. Deux solutions sont alors possibles : franchir la Saône à la hauteur de Saint-Rambert, traverser en tunnel le plateau de la Croix-Rousse, établir un viaduc sur le Rhône à Saint-Clair et aboutir dans la plaine des Brotteaux ; ou bien s'engager dans la plaine de Vaise, percer les hauteurs de Saint-Irénée pour déboucher à Perrache ; de là, un viaduc sur le Rhône conduit la voie sur la rive gauche du Rhône en direction du midi. Le site de Perrache, s'il est en bordure immédiate du centre ville, réserve mal l´avenir puisqu´il est inextensible, coincé entre la Saône et le Rhône. En outre, la situation de la nouvelle ligne, perpendiculaire à celle en provenance de Saint-Etienne (qui dessert la gare d´eau, l´arsenal et l´usine à gaz) oblige les trains à rebrousser sur les ouvrages d´art.

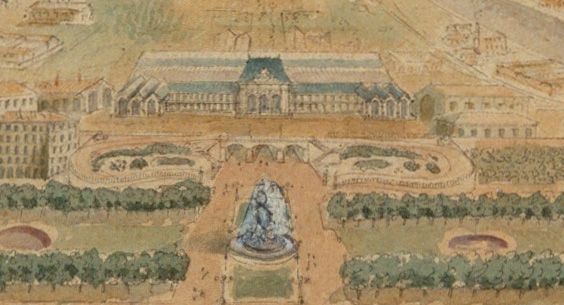

Après des luttes épiques, la décision ministérielle du 12 novembre 1845 fixe la gare à Perrache, avec deux gares satellites à Vaise et à la Guillotière, terminus du Lyon-Méditerranée (les communes de Vaise et de La Guillotière étant rattachée à celle de Lyon en 1852). Mais les travaux ne sont entrepris dans Lyon qu'avec le Second Empire.

En 1857, à l´incitation de Napoléon III, les deux compagnies sont fusionnées en une seule : Paris-Lyon-Marseille administrée par Paulin Talabot. Le nouveau réseau compte alors 4010 km de voies.

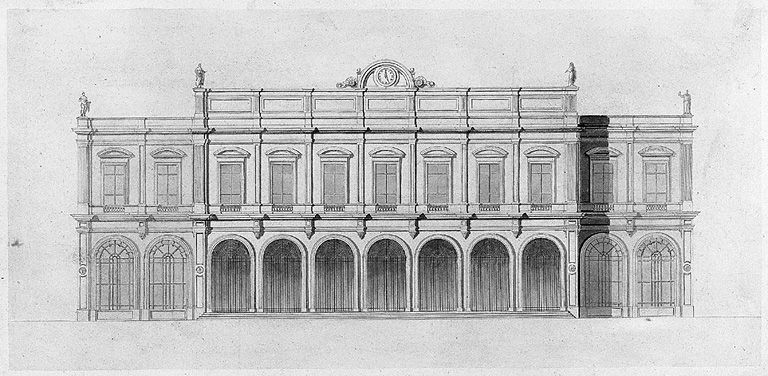

François-Alexis Cendrier (1803-1893), architecte de la Compagnie du chemin de fer d´Orléans puis du chemin de fer de Paris à Lyon, établit les plans de la gare de Lyon-Perrache. Il a déjà édifié la première gare de Lyon à Paris, la gare de Dijon, de Macon, de Melun, de Sens et de Fontainebleau. Pour les gares secondaires, il a mis au point un modèle de bâtiment voyageurs dont le dessin est identique, mais dont les dimensions varient en fonction de l´importance de la ville. Pour la construction des gares de chemin de fer de Paris à Lyon, Alexis Cendrier est assisté de l´ingénieur Adolphe Julien, ingénieur en chef, directeur de la division Paris à Lyon. Les travaux commencent en avril 1855 et durent dix-huit mois.

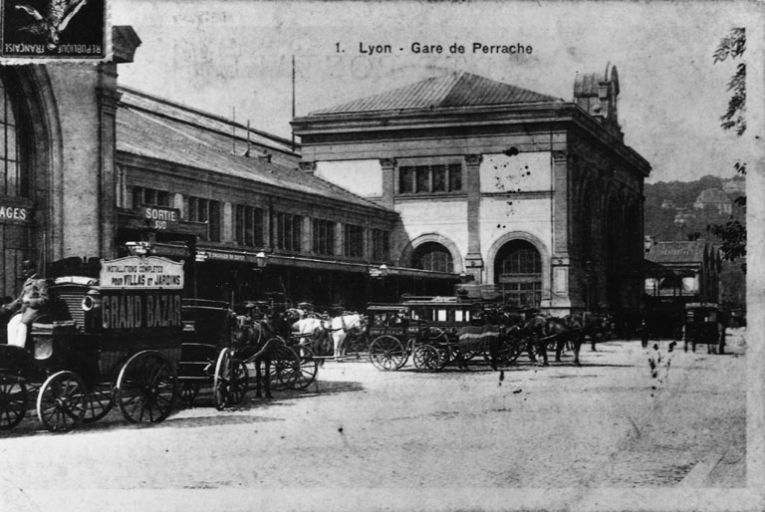

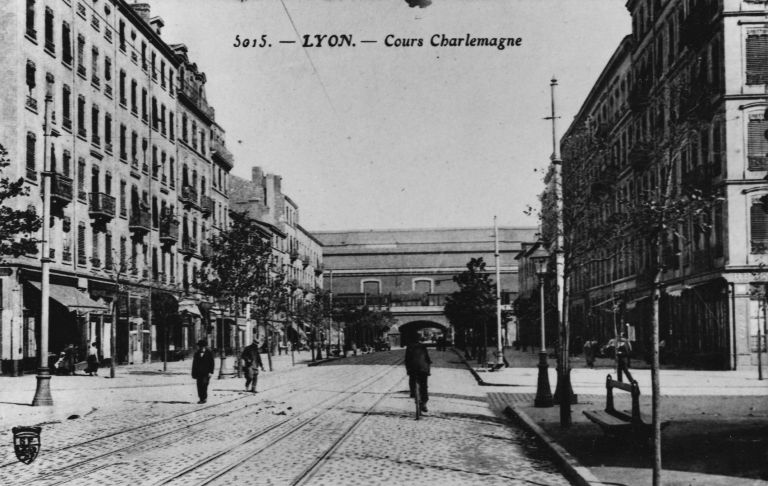

La différence de niveau entre les voies et la voirie nécessitent la construction de voûtes. Elles sont constituées de 3 arches de 8.50 m de largeur sur 5 m de hauteur et se développent sur 120 m de longueur ; elles font communiquer le cours de Verdun et le cours Charlemagne ; cet ouvrage d'art a pour nom le "pont Charlemagne" ou les "voûtes de Perrache". A l'origine, les murs séparant les 3 voûtes sont percés d'arcades permettant une circulation transversale de l'une à l'autre. Au-dessus des voûtes se trouve la cour extérieure de la gare, en terrasse sur la ville et d'où l'on peut admirer le cours de Verdun, la place Carnot et la rue Victor-Hugo. L'accès à la chaussée est aménagé par deux rampes (l'une pour les départs, l'autre pour les arrivées) s'enroulant autour d'un jardin, ainsi que par deux escaliers à double volée.

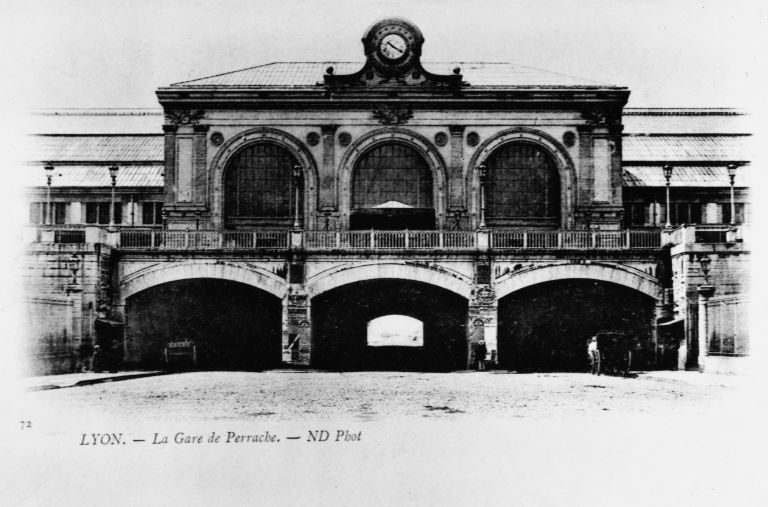

Le bâtiment des voyageurs est constitué de trois parties : un pavillon central éclairé par trois grandes baies, deux ailes basses, deux pavillons situés symétriquement à chaque extrémité formés de trois corps de bâtiments parallèles à l'axe central de la gare. Ces derniers sont très proches du corps central de la première gare de Vaise datant de 1854 et de celui de la gare de Lyon à Paris de 1856. La salle des pas perdus est logée dans le pavillon central avec la billetterie, le service de télégraphie et les renseignements. Les salles d'attente se trouvent dans l'aile côté Paris tandis que le service des bagages au départ occupe l'aile côté Marseille. Les bagages à l'arrivée de Paris sont réceptionnés dans le pavillon ouest et ceux à l'arrivée de Marseille dans le pavillon est.

En 1856, la gare comprend en outre un bâtiment annexe, parallèle au bâtiment voyageurs, de même largeur que celui-ci et situé de l'autre côté des voies. S'y trouvent le buffet, la buvette, divers bureaux et la remise des voitures.

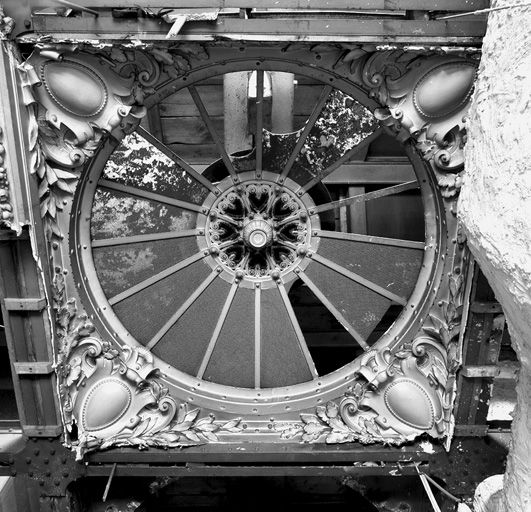

La salle des pas perdus est tapissée d'un placage de bois (chêne huilé), alterné de pilastres en bois de sapin dont les chapiteaux sont ornés de feuilles d'acanthe. Le plafond est accroché en sous-face de la charpente de bois du bâtiment. Il est en bois de sapin constitué de caissons orné d'oves, de perles et de rosaces. La totalité de la surface est peinte en faux bois de chêne.

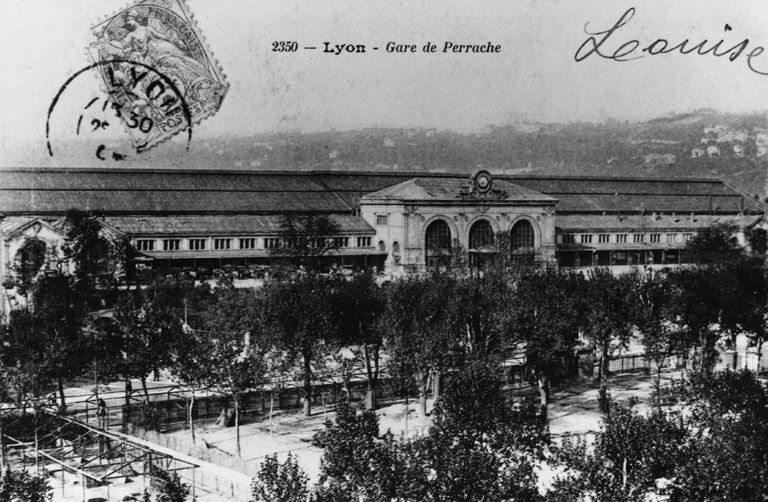

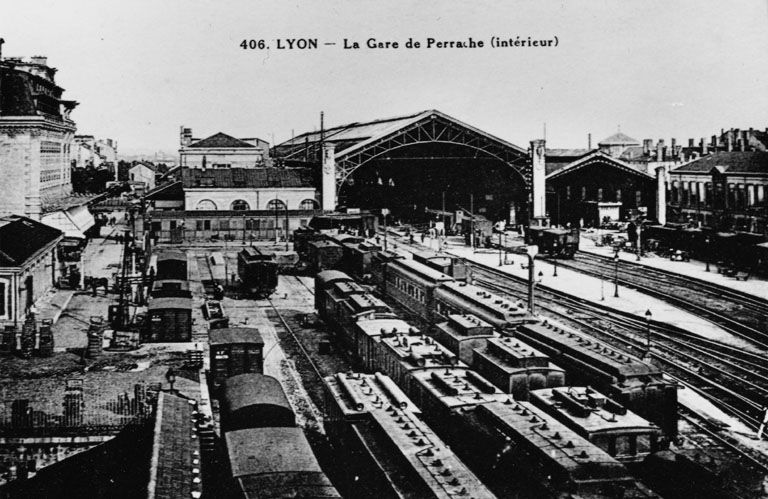

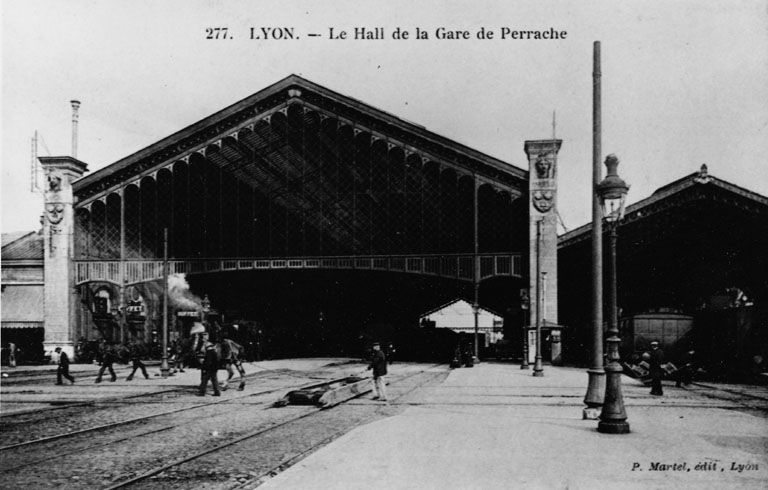

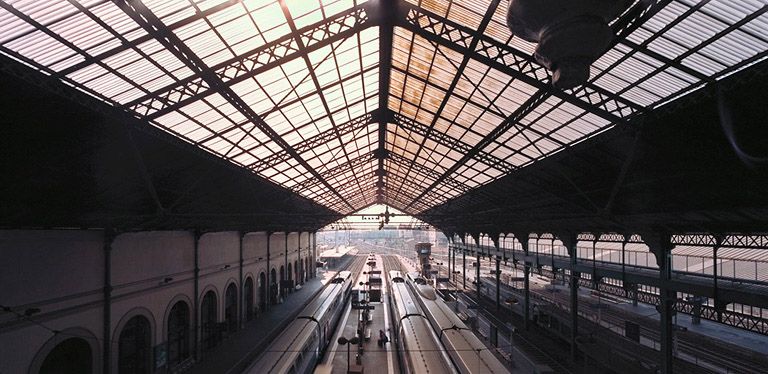

La halle de 1856 est composée de fermes métalliques utilisant la technique mise au point en 1837 par l'ingénieur Camille Polonceau (1813-1859). Avec 210 m de longueur, 20 m de hauteur et 35 m de portée, elle fait preuve d'une grande prouesse car c'est, en 1857, la plus longue portée réalisée en Polonceau. La halle est posée entre les deux bâtiments, délimitée par les quatre piles de pierre qui portent les allégories de Paris et Lyon côté nord, et Lyon et Marseille côté sud (deux de ces quatre piles ont disparu avec le bâtiment annexe en 1929). Les colonnes et corbeaux sont en fonte. La gare est inaugurée en juin 1857.

L´aspect monumental de la façade et la prouesse de la halle sont dignes d´être remarqués.

Le baron Raverat (écrivain) décrit la gare de Perrache à sa construction : "De toutes les gares de France, celle de Perrache est des plus belles, elle est monumentale. Sa position entre les deux fleuves qui embellissent Lyon, à l´extrémité de deux vastes places transformées en promenades, divisées par des squares et des bassins d´eau jaillissante, au pied des verdoyants coteaux de Saint-Just et de Sainte-Foy, contribue pour beaucoup à lui valoir cet avantage ... On accède sur le terre-plein par deux montées d´escaliers et par deux rampes, dont la pente est atténuée par de gracieux contours. Des grilles en fer et des jardinets leur font un cadre charmant."

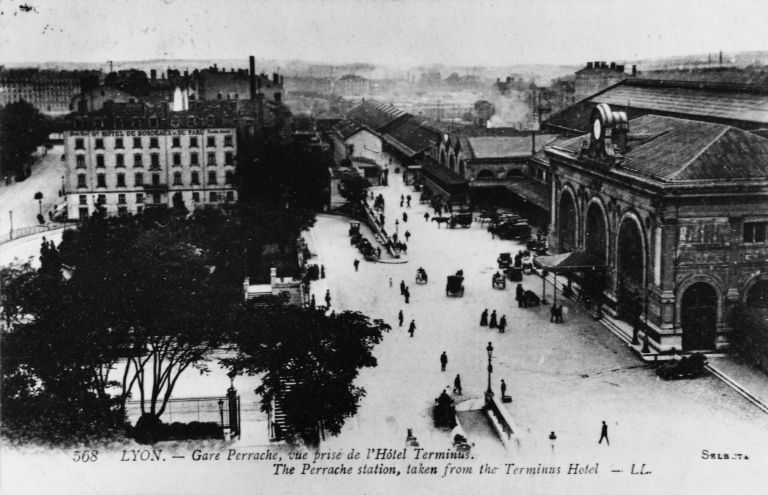

L´implantation de la gare entraîne de grandes transformations dans le quartier : hôtels, brasseries et immeubles s´élèvent au sud et au nord des voies, tandis que la partie la plus au sud de la presqu´île confirme son caractère industriel par l´implantation d'entrepôts, d´usines. Les habitants du sud de la presqu´île engagent un procès envers la compagnie pour avoir dévalué les terrains. Après un premier délibéré qui leur accorde une compensation, un deuxième annule la décision car les habitants eux-mêmes avaient voté l´installation de la gare à cet endroit, pensant que leur quartier pouvait subir ainsi la plus-value commerciale qu´engendre partout l´arrivée du chemin de fer.

Bien que les trains de marchandises soient peu à peu détournés vers les Brotteaux et Saint-Clair grâce à la construction du tunnel de Caluire, le trafic en gare de Perrache s'intensifie et il devient nécessaire de créer des voies supplémentaires. Dès 1863, plusieurs projets d'agrandissement du plateau de voies et de modifications du bâtiment voyageurs sont proposés. Un de ces projets est réalisé en 1890. Un plancher partiel dans les ailes permet de créer un tiers de surface en plus ; le buffet est intégré au bâtiment principal dans le pavillon côté Paris ; quelques années plus tard, il fait l'objet de soins tout particulier dans la décoration : les peintures, des allégories à la soierie lyonnaise, sont exécutées par Maurice Chabas.

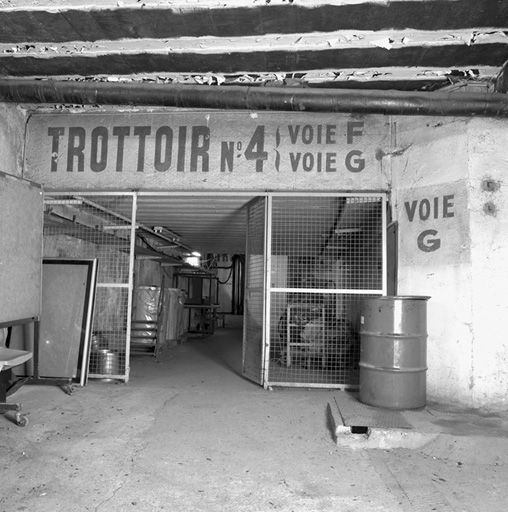

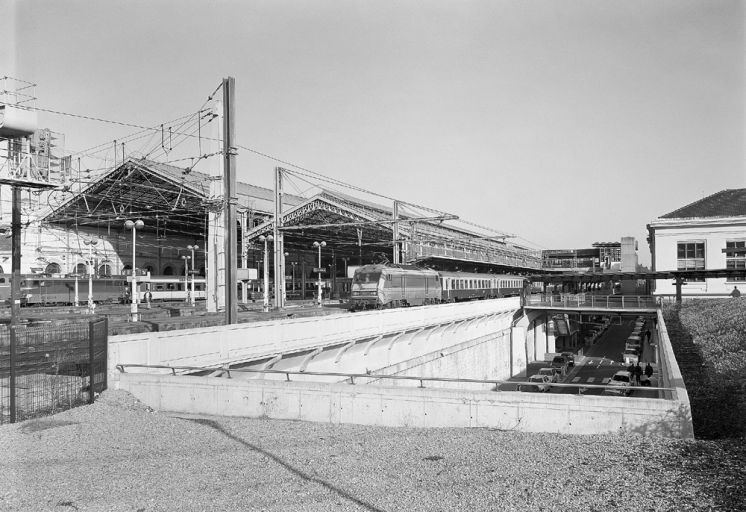

Le bâtiment annexe est démoli en 1890 car le lavage des voitures s'effectue dorénavant à la Guillotière : le plateau de voies est agrandi de trois voies et un quai ; une nouvelle halle métallique de 25 m de portée (la halle Saint-Etienne) est construite pour les abriter. Deux souterrains sont construits en sous-oeuvre pour accéder aux différents quais au nord et au sud de la gare. Deux colonnes en fonte du souterrain côté Marseille portent d'ailleurs l'inscription de la société des aciéries de "MICHEVILLE 1885" (lieu-dit, 54 Meurthe-et-Moselle, commune de Villerupt).

En 1907, les murs des souterrains sont recouverts de mosaïques de faïence, technique inventée à Lyon et exportée dans toute l'Europe : sur une couche épaisse de ciment sont collés de petits bouts de débris de faïence multicolore jouant ainsi sur des effets de lumière.

Le BV est agrandi en 1913 : un abri métallique est ajouté à l'aile côté Paris. Une nouvelle salle de renseignements avec boiseries est aménagée sous la marquise d'origine de l'aile côté Marseille. En 1921, l'aile côté Marseille est agrandie d'un abri métallique (identique à celui de 1913 côté Paris) à la place de la marquise d'origine, et fermé par une façade en bois et verre. En 1922, l'abri de 1913 est également fermé d'une façade en bois et verre. Un pavillon est ajouté en bout de l'aile. En 1926, deux nouveaux passages souterrains de 5 m de largeur sont percés. Les anciens sont désormais affectés aux bagages. En 1928 et 1929, pour dégager de la place sur les quais, les halles sont reprises en sous-oeuvre et posées sur des piles métalliques communes. La construction d'un encorbellement sur la rue Dugas-Montbel permet d'aménager trois nouvelles voies et un cinquième quai. Un ambitieux projet est commandé en 1928 à la compagnie PLM et à l'architecte Michel Roux-Spitz par Edouard Herriot, alors maire de Lyon. La Ville accepte de diviser le cours Charlemagne en deux branches encadrant la nouvelle gare bâtie à l'emplacement de celle de Cendrier et située au niveau du sol des voûtes existantes. Proposé pour 130 millions de francs, ce projet, bien qu'il fait l'unanimité, ne trouve pas les financements nécessaires.

Le 1er janvier 1938, la SNCF prend en charge tous les réseaux.

L'électrification de la ligne, qui commence en 1949, entraînent plusieurs modifications dont la construction de sous-stations électriques, l'aménagement des quais et voies pour autorails (trois de chaque côté) avec de nouveaux abris parapluie. La décoration du buffet est revue : un faux plafond en plâtre est suspendu sous l'ancien décor, la salle est entièrement repeinte et habillée.

Un pavillon d'accueil est bâti pour la Foire de Lyon en 1955.

Le buffet est agrandi en 1968 en annexant le bureau du chef de gare, transféré dans la partie Marseille de la gare ; un nouveau plafond est tendu, rabaissant très sensiblement la hauteur de l'espace.

En 1980-1981, la passerelle du centre d'échanges est allongée : elle passe au travers du bâtiment voyageurs de 1856, circule au-dessus des voies pour déboucher sur le cours Charlemagne. Ainsi est créée une voie piétonne reliant le sud et le nord de la presqu'île ; la gare est reliée au centre d'échanges ; de nouveaux services peuvent trouver leur place en gare. La création de ce nouvel espace a pour conséquence de "vider" l'ancienne gare : le rez-de-chaussée est abandonné à son profit, les souterrains ne sont plus empruntés, le buffet est déserté. Cette passerelle en plancher intermédiaire empêche désormais d'avoir une vue d'ensemble sur le beau volume défini par la halle de 1857.

De 1991 à 1994, les verres armés salis de la halle sont remplacés par des plaques de PVC translucides.

En 2000, de nouvelles voies et de nouveaux quais sont créés pour pallier le problème de rebroussement des trains de Saint-Etienne. Une passerelle en porte-à-faux sur la rue Dugas-Montbel permet de relier les nouveaux quais à la passerelle du centre d'échanges.

Né à Lyon en 1888 et mort à Dinard en 1957. Elève de Tony Garnier à l'école des Beaux-Arts de Lyon en 1908, puis en 1912 à l'ENSBA à Paris, chez Redon et Recoura ; prix de Rome en 1920. S'installe à Paris à son retour de Rome, en 1924.

Notice biographique détaillée sur le site archiwebture : <https://archiwebture.citedelarchitecture.fr/fonds/FRAPN02_ROUMI>