1. Le site en 2010, année de sa désaffectation

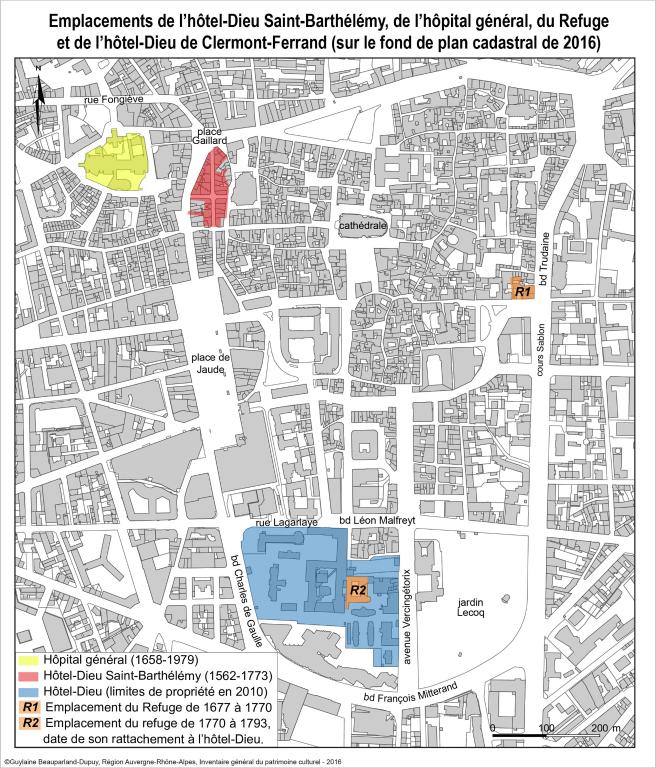

2. Trois hôpitaux existaient à Clermont en 1764

3. Un édifice insuffisant, mal placé et ne pouvant être agrandi

4. Les arguments en faveur du déplacement de l’hôtel-Dieu

5. Des atouts urbains et fonciers

6. Un faubourg partiellement recomposé

7. Des emplacements délibérément écartés

8. Un lieu où l’air serait salubre

9. L’évolution foncière de la fin du XVIIIe siècle au milieu du XIXe siècle

10. De nouvelles limites pour l’enclos de l’hôtel-Dieu, 1854-1866

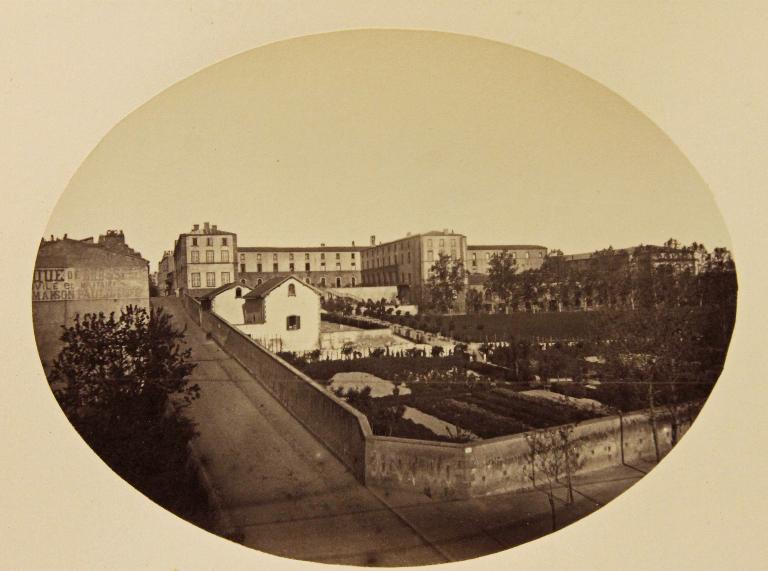

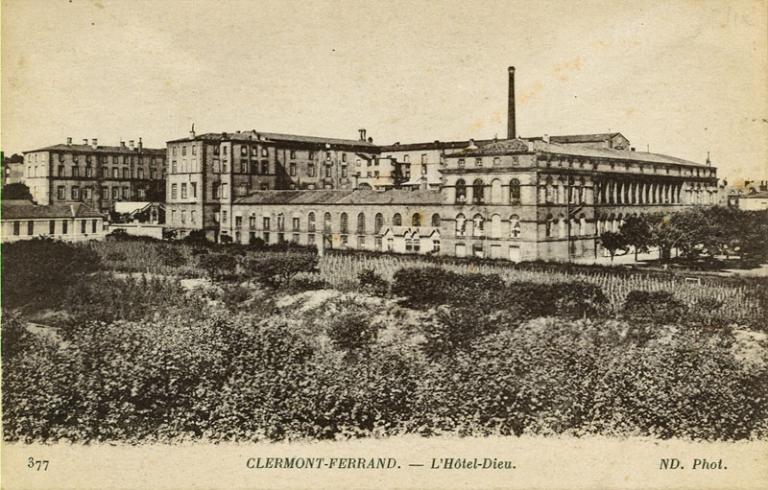

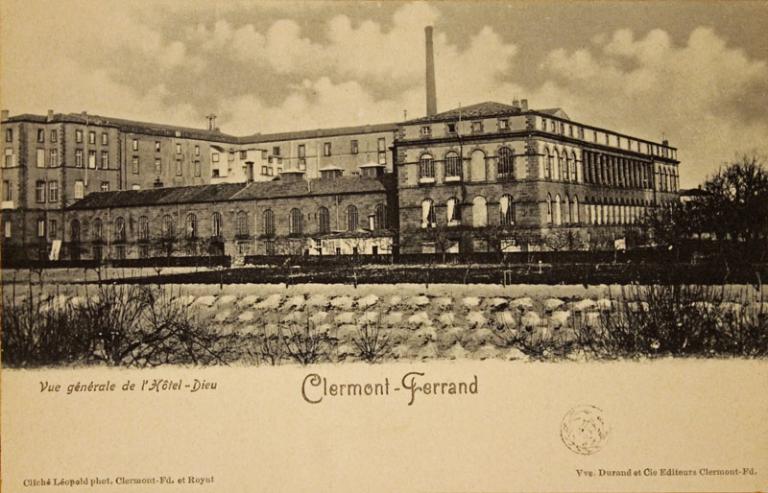

11. Un enclos fermé de hauts murs et embelli

12. La composition et les accès du nouvel enclos

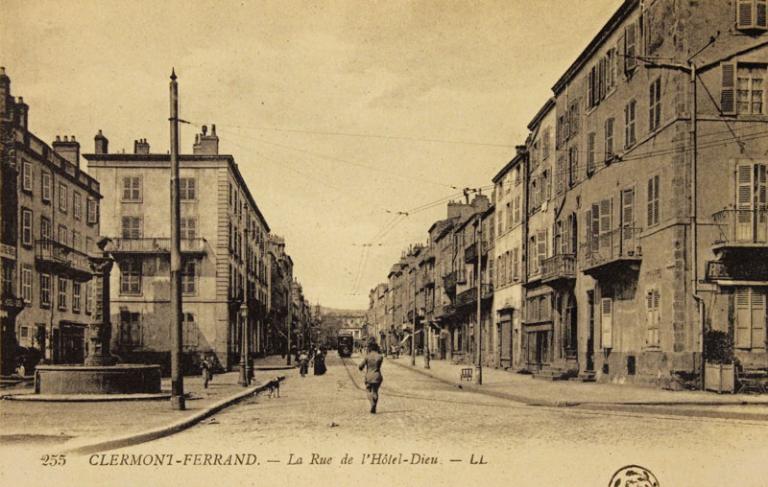

13. L’urbanisation modérée des abords de l’enclos, de 1880 à 1920

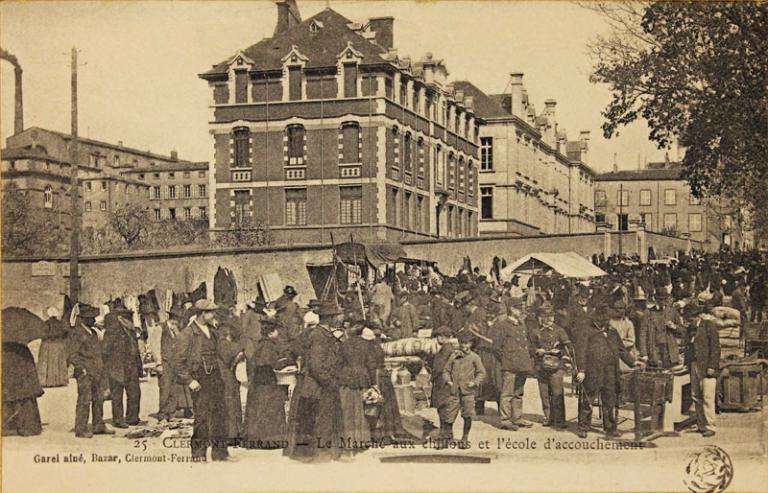

14. L’occupation des marges de l’enclos, de 1890 à 1933

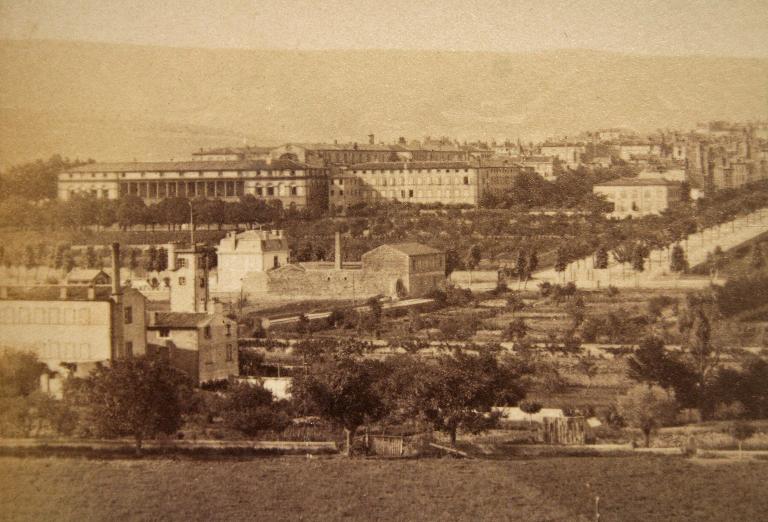

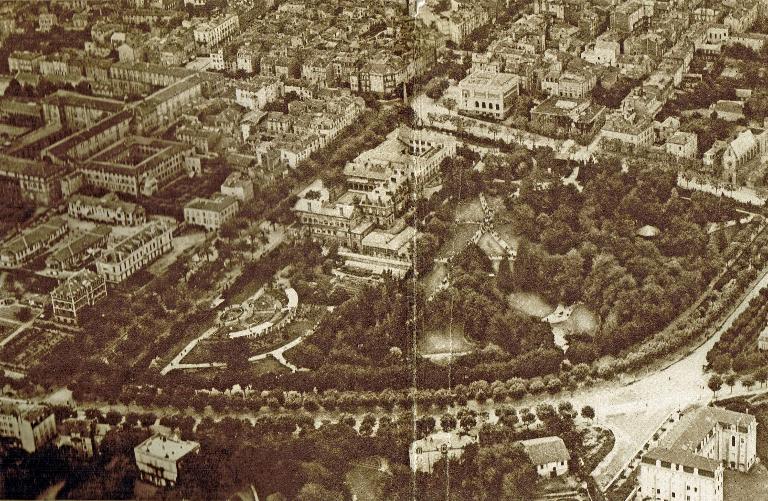

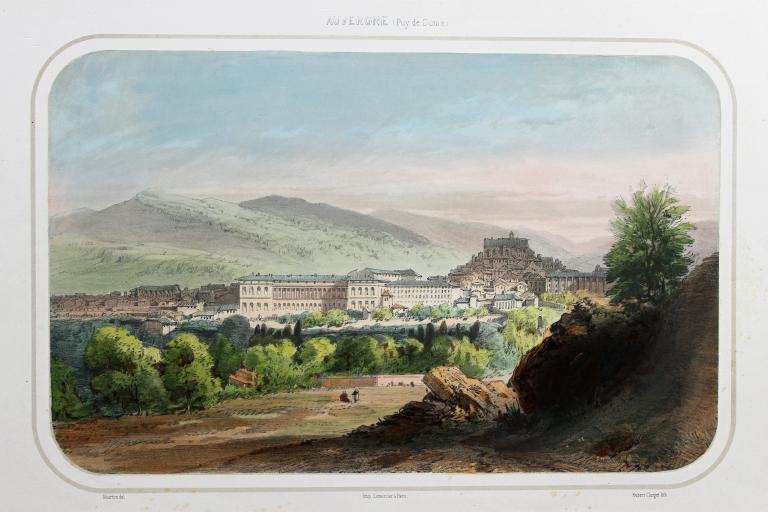

15. La perception et les représentations d’un monument dans son site

16. Des bouleversements dévastateurs, 1950-1995

17. Épilogue : la fermeture, l’attente de nouveaux usages

Le site en 2010, année de sa désaffectation

Le site de l’hôtel-Dieu est l’une des composantes de l’hyper-centre de Clermont-Ferrand. Il se trouve au sud-ouest du noyau urbain qui était déjà constitué à la fin de la période médiévale. Il occupe ainsi une partie de la butte volcanique de Clermont, à une altitude variant de 399 mètres (point le plus haut, au nord-est) à 383 mètres (point le plus bas, au sud-ouest). Le terrain est en pente vers le sud, le sud-ouest et l’ouest, la déclivité occidentale étant la plus prononcée. Dans son état actuel, le bien-fonds possède une surface de 51 095 m2. Sa forme est grossièrement constituée de deux rectangles accolés, avec au maximum 225 mètres du nord au sud, 282 mètres d’est en ouest, et un périmètre de 1 075 m. Les voies suivantes le délimitent : au nord la rue de Lagarlaye (François-Marie Le Maistre de La Garlaye) et le boulevard Léon-Malfreyt, à l’est la rue Jean-Hugaly Meyrand-des-Pradeaux et l’avenue Vercingétorix (reliées par la rue de Poterat), au sud le boulevard François-Mitterrand, à l’ouest le boulevard Charles-de-Gaulle1.

Huit bâtiments principaux composent l’essentiel du patrimoine architectural du site. L’édifice de l’hôtel-Dieu, le plus vaste de tous, s’étend dans la partie nord-est et au centre du site. Avec ses six corps de bâtiment et ses deux cours rectangulaires, il couvre une surface de 11 274 m2. Le Refuge, le pavillon Émile-Roux (clinique et laboratoire des maladies sociales, bâtiment réuni depuis 1983 au centre d’hémato-gastro-entérologie), la maternité, l’hôpital pour enfants et l’école de sages-femmes se trouvent dans la partie orientale. La polyclinique s’élève à l’ouest et l’ancienne faculté mixte de médecine et de pharmacie au nord-ouest.

Trois hôpitaux existaient à Clermont en 1764

En 1764, peuplée d’environ 15 000 habitants, Clermont-Ferrand connaissait un certain essor démographique2. La ville même de Clermont possédait trois établissements hospitaliers : l’hôpital général, l’hôpital Saint-Joseph et l’hôtel-Dieu Saint-Barthélemy3. Ces établissements se situaient dans la partie ouest et nord-ouest de la cité. Peu éloignés les uns des autres (de 30 à 90 mètres), ils constituaient une sorte de « quartier hospitalier »4.

L’hôpital général avait été fondé en 16575. À la fois institution de charité et de rétention, il accueillait plusieurs centaines de personnes : des vieillards et des handicapés sans ressources, des enfants trouvés ou orphelins, des femmes « de mauvaise vie » retenues contre leur gré6. Il s’élevait dans un faubourg, entre les rues de l’Ange, des Vieillards et Sainte-Rose, à l’emplacement de l’actuelle cité judiciaire. De ces bâtiments, construits et remaniés du XVIIe au XXe siècle, ne subsiste depuis 1985 que la chapelle7.

Créé en 1693, l’hôpital Saint-Joseph-des-abandonnés recevait les malades indigents qui, atteints de maladies contagieuses, n’étaient en temps normal pas admis dans les autres hôpitaux. Il se trouvait au voisinage de la porte Saint-Pierre. Son bâtiment principal, reconstruit au milieu du XVIIIe siècle, abritait une cinquantaine de lits. Depuis longtemps affecté à d’autres usages, il est toujours visible aux numéros 2-4-6 de la place Gilbert-Gaillard8.

L’hôtel-Dieu Saint-Barthélemy, fondé probablement à la fin du XIIe siècle, était le principal hôpital clermontois. Il avait pour vocation d’accueillir, d’isoler et de soigner les malades indigents. Il occupait (sans doute depuis sa fondation) une partie du quartier des Gras. Il se trouvait ainsi à l’intérieur de l’enceinte médiévale de Clermont, contrairement aux deux hôpitaux voisins situés hors les murs. Il fut rasé vers 1781. Son ancien site d’implantation est aujourd’hui délimité par le bas de la rue des Gras, la moitié nord de l’avenue des États-Unis, les rues Saint-Pierre et Saint-Barthélemy, tandis que la section nord de la rue du 11 novembre et la rue Jean-Rochon le traversent de part en part.

Un édifice insuffisant, mal placé et ne pouvant être agrandi

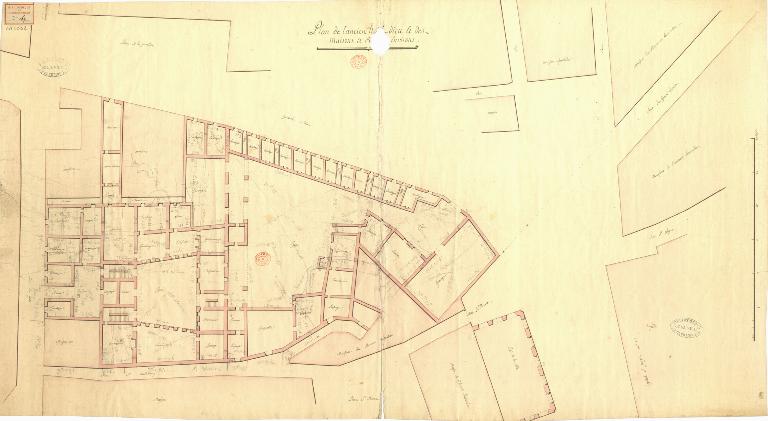

L’hôtel-Dieu Saint-Barthélemy avait été reconstruit de 1562 à 1568 grâce au legs de l’évêque Guillaume Duprat9. Un relevé de l’état existant vers 1780 documente son rez-de-chaussée. L’entrée principale soulignée par un portail monumental ouvrait rue des Gras, au niveau de l’actuel numéro 4810. Plusieurs corps de bâtiments étaient organisés autour de trois cours d’inégale grandeur. La composition d’ensemble, assez irrégulière, résultait probablement de plusieurs campagnes de travaux. L’une d’elle, menée vers 1689, avait agrandi l’établissement aux dépens du fossé défensif de l’enceinte.

En 1764, pour ses administrateurs, l’hôtel-Dieu Saint-Barthélemy ne répondait plus aux besoins de la ville et des malades11. Les bâtiments n’étaient plus « assez vastes pour pouvoir loger tous les malades » et l’on devait parfois « mettre quatre malades dans le même lit », surtout « dans les jours où les maladies épidémiques afflige[aient] à la fois la ville et la campagne ». Il s’avérait impossible de donner à l’établissement « plus d’étendue puisqu’il[était] entouré de tous côtés par des rues ou des chemins publics », alors même qu’il paraissait « nécessaire de faire construire […] des salles uniquement destinées pour le traitement des maladies vénériennes ». D’autre part, « la situation basse et resserrée où se trouv[ait] cette maison rend[ait] l’air extrêmement mauvais soit pour les malades soit pour les convalescents puisqu’il n’y [avait] aucune eau courante pour entraîner les immondices ». La « privation de [cette] commodité aussi nécessaire, en augmentant la corruption, donn[ait] lieu de craindre la communication du mauvais air dans l’intérieur de la ville ».

L’hôtel-Dieu Saint-Barthélemy cumulait donc les désavantages. Périodiquement saturé, il n’avait plus la capacité d’accueillir un nombre croissant de malades. Cerné par des voies publiques ainsi que par de nombreux bâtiments privés, il ne pouvait être étendu. En l’absence de tout réseau d’égout, son implantation dans la partie basse de la ville médiévale était dommageable. Il pâtissait aussi de son insertion dans un tissu urbain très dense. Cette situation ne pouvait que paraître très désavantageuse au moment où les idées hygiénistes remportaient un succès croissant.

Les arguments en faveur du déplacement de l’hôtel-Dieu

De toute évidence, la construction d’un nouvel hôtel-Dieu sur un site plus favorable s’imposait. Une opportunité foncière se présenta au début de 1764, sous la forme d’une grande propriété sise dans le faubourg sud de Clermont, « quartier de la Tour du Pendard », appartenant à la succession de Pierre de la Fosse du Portail. Le 30 décembre 1763, les administrateurs du Refuge de Clermont avaient signé avec Jeanne de la Fosse du Portail (veuve de Pierre) une promesse d’achat de ce bien12. Ils envisageaient d’y construire le nouveau bâtiment de leur institution13. Mais, se ravisant, ils se désistèrent en mai 1764 au profit des administrateurs de l’hôtel-Dieu14. Ces derniers voulurent acquérir ce bien et d’autres petites propriétés mitoyennes afin d’édifier le nouvel hôpital.

La procédure pour le transfert de l’hôtel-Dieu ne tarda pas à être engagée. Il s’agissait en particulier d’obtenir de l’administration royale et de diverses institutions les autorisations indispensables. Les raisons de l’opération furent ainsi exposées sur plusieurs documents. Une enquête sur « la commodité ou l’incommodité »15 du projet, menée en février 1765, se révèle sur ce point très éclairante. Unanimes dans leur approbation, seize notables clermontois y soulignaient tour à tour les avantages du transfert. L’un d’eux affirmait que « depuis longtemps on aurait dû donner à l’hôtel-Dieu de cette ville tout autre emplacement que celui qu’il occupe ». Constatant la mauvaise situation de l’hôtel-Dieu Saint-Barthélemy, certains arguaient qu’au contraire, « les emplacements de la maison du Portail et autres bâtiments circumvoisins, situés dans un lieu élevé et écarté de la ville, [seraient] très favorables à un établissement tel que l’hôtel-Dieu, parce que la salubrité de l’air pourr[ait] contribuer à la guérison des malades et au rétablissement des convalescents ». Il fallait, dans « l’intérêt public, qu’un hôtel-Dieu aussi considérable, ne soit pas plus longtemps dans l’intérieur de la ville à cause du mauvais air ».

Plus vaste, le terrain choisi allait permettre de « construire un nouvel hôpital qui[aurait] plus d’étendue que l’hôpital actuel ». L’hôtel-Dieu de Clermont devait en effet « être considéré comme l’hôpital des malades de toute la province ». Recevant « tous les malades qui se présentent », et étant « aussi considérable », il était « nécessaire qu’il soit transféré ». Le constat s’imposait : « la maison du Portail et ses dépendances [constituaient] un emplacement unique pour l’établissement d’un hôtel-Dieu tel que celui de cette ville ».

Enfin, un dernier argument était avancé par plusieurs notables : celui de la réalisation d’une opération foncière salutaire et lucrative. « Vendus avantageusement », les bâtiments de l’hôtel-Dieu Saint-Barthélemy allaient être « très utiles au public, en ce que les emplacements de cette ville ne suffis[aient] pas au grand nombre d’habitants dont elle est composée ». Les bâtiments cédés procureraient « différents logements à des citoyens qui manqu[aient] depuis plusieurs années de bâtiments suffisants ». Et le produit de cette cession, « employé à bâtir partie du nouvel hôpital, accélérer[ait] d’autant l’exécution du projet de translation »16.

Des atouts urbains et fonciers

Le site choisi présentait par son étendue et son emplacement un grand intérêt. Selon un rapport d’expertise17 rédigé en février 1765, la principale propriété de la Fosse du Portail mesurait 7 000 toises carrées (26 586 m2). Comportant une grande maison, des dépendances agricoles, un jardin, une terre et une « citta »18, le « tout contigu », elle était très peu bâtie. Une grange et quelques « chaumières » voisines, faisant partie de la même succession, couvraient en outre 465 toises carrées. Mais les administrateurs de l’hôtel-Dieu jugèrent utile d’accroître ces surfaces en achetant d’autres propriétés mitoyennes19. Ils obtinrent ainsi un total de 8 420 toises carrées (31 984 m2), soit près de cinq fois la superficie de la parcelle occupée par l’hôtel-Dieu Saint-Barthélemy20.

La principale propriété de la Fosse du Portail était en partie délimitée au nord par la « place du Pendard » et la « rue descendant à la pépinière », à l’ouest par un chemin, au sud principalement « par une terre de l’hôtel-Dieu » (sur laquelle nous reviendrons), à l’est par la propriété d’un particulier et « par une rue à bout »21. La « place du Pendard » et la « rue descendant à la pépinière » correspondent à l’emplacement partiel des actuels boulevard Malfreyt et rue Lagarlaye. Le chemin à l’ouest, nommé « chemin du Moulin des Pauvres » – qui sera supprimé en 1857 – allait de la rue Jolie (rue d’Allagnat) jusqu’à l’emplacement du n° 75 boulevard Mitterrand. Les limites indiquées côté oriental correspondent grosso modo de nos jours à l’emplacement de l’entrée principale nord de l’hôtel-Dieu et à l’axe nord-sud de la première cour.

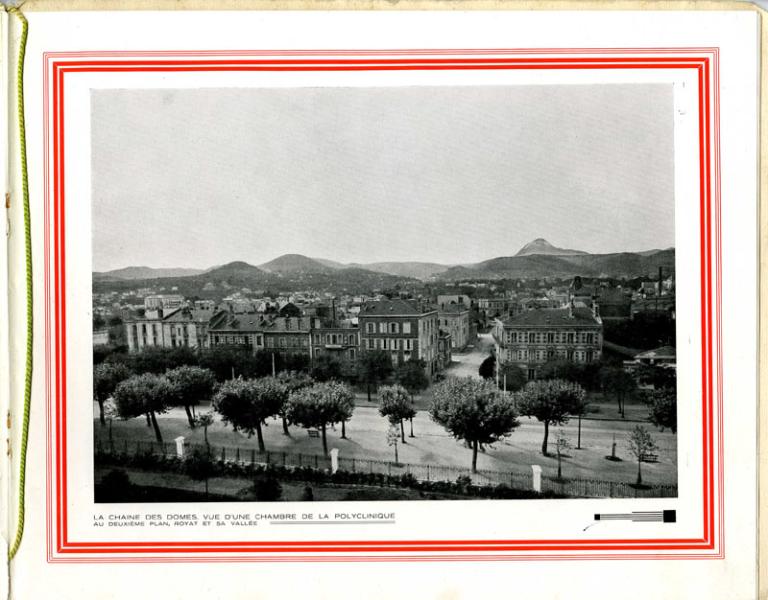

Les propriétés acquises se trouvaient à l’extérieur des limites de Clermont définies par l’enceinte fortifiée dans son ultime état du XVe siècle. Mais elles se situaient immédiatement au sud-ouest du quartier du Tournet compris dans ces limites. Depuis 1756, sous l’impulsion des intendants d’Auvergne Jean-Baptiste-François de La Michodière puis Simon-Charles-François Bernard de Ballainvilliers, des places et de larges voies rectilignes étaient en cours d’aménagement sur l’emplacement des murailles et des fossés entourant ce quartier22. Cette opération d’urbanisme visait à ouvrir et assainir la partie méridionale de la ville. Le schéma adopté dessinait un dispositif en « U », avec à l’est et à l’ouest deux voies orientées nord-sud (les actuelles rue Ballainvilliers et rue Georges-Clémenceau), et au sud une voie orientée est-ouest (le boulevard Léon-Malfreyt). Deux places occupaient les angles sud-est et sud-ouest du dispositif. La première était nommée place du Toureau (au sud-est, à l’emplacement du musée Bargoin), la seconde Petite place du Toureau (placette située à l’angle nord-ouest du carrefour de la rue Clémenceau et de la rue Lagarlaye). Elles constituaient des belvédères sur le paysage campagnard proche et lointain.

Les propriétés nouvellement achetées présentaient donc l’avantage d’être hors de la ville, mais directement à son contact. En outre, les larges voies prévues desserviraient bien l’édifice projeté, elles lui offriraient d’amples dégagements et la mise en perspective de sa façade principale. Nul doute que ces atouts n’échappèrent pas aux administrateurs de l’hôtel-Dieu, aux édiles municipaux et surtout à l’intendant d’Auvergne Simon-Charles-François Bernard de Ballainvilliers, particulièrement soucieux d’embellissement urbain.

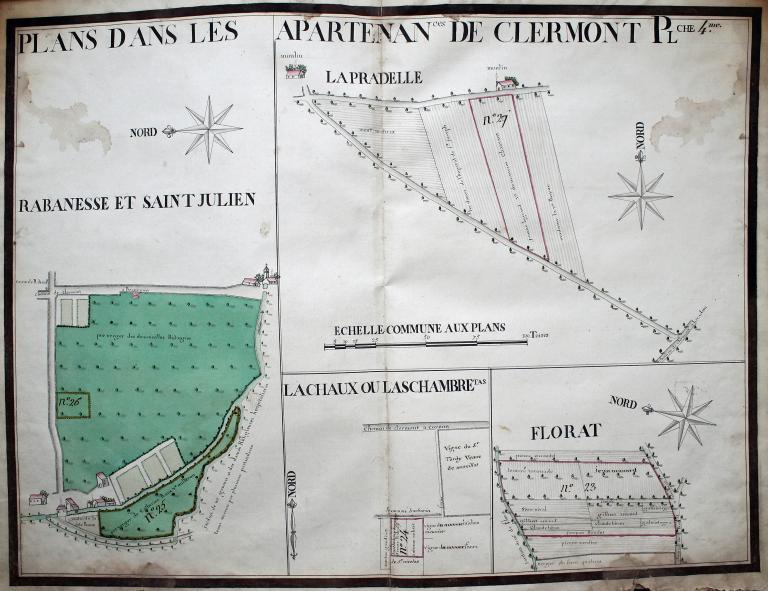

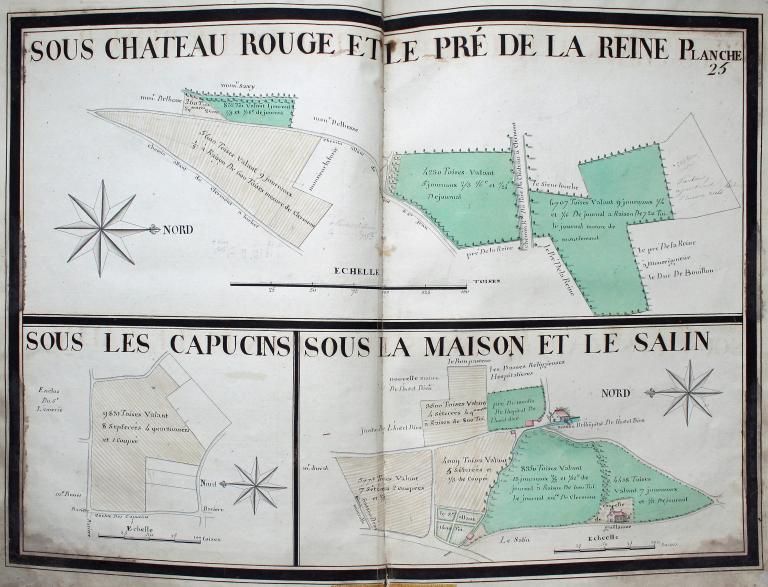

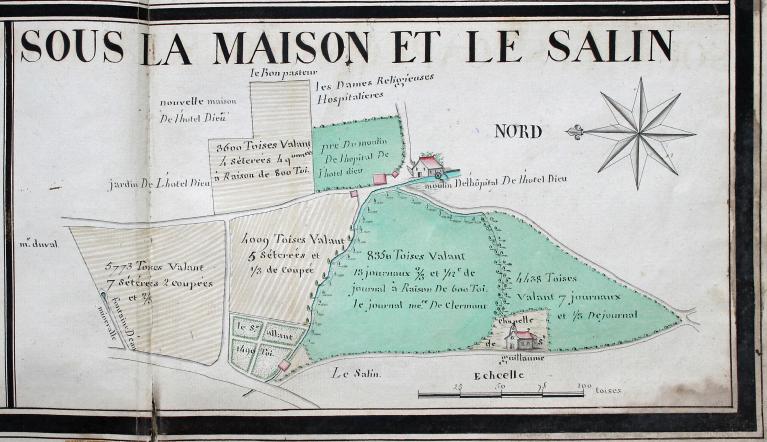

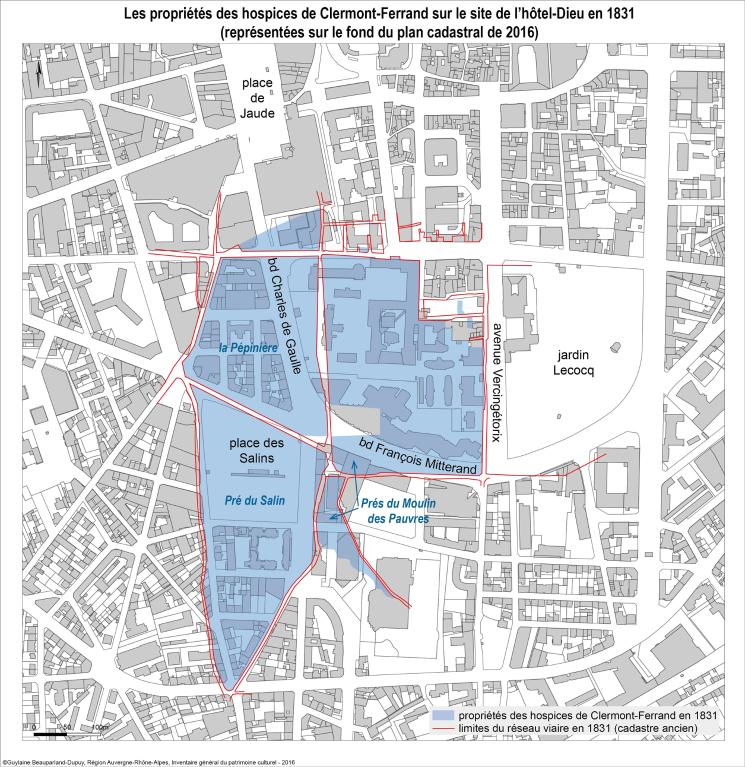

Le secteur présentait un autre avantage foncier que les administrateurs de l’hôtel-Dieu se gardèrent bien d’exposer. L’hôtel-Dieu de Clermont (c’est-à-dire l’institution) était, comme tous les établissements hospitaliers similaires, un grand propriétaire terrien. D’après les planches 4 et 25 de l’Atlas des plans géométriques des fonds et héritages appartenant à l’Hôtel-Dieu de Clermont (1766)23, plusieurs possessions de l’hôtel-Dieu se trouvaient à cette époque au sud, au sud-ouest et à l’ouest de la propriété de la Fosse du Portail. Il s’agissait principalement du « pré du Moulin de l’hôpital de l’hôtel-Dieu », du « pré des Salins » et de la « pépinière ».

Le « pré du Moulin de l’hôpital de l’hôtel-Dieu » était très probablement « la terre de l’hôtel-Dieu » citée parmi les confins au sud de la propriété de La Fosse du Portail en 1765. L’extrémité ouest du boulevard François-Mitterrand occupe aujourd’hui son site. Ce pré avait une surface d’environ 2 600 m2. Il dépendait du « moulin de l’hôpital de l’hôtel-Dieu » (nommé au XIXe siècle « Moulin des Pauvres »), lui-même propriété de l’hôtel-Dieu. Le moulin, placée sur le bras sud de la petite rivière Tiretaine, se trouvait à l’emplacement de la cour arrière de l’actuel n° 11 avenue de la Libération.

Le très grand « pré des Salins » (58 210 m2), divisé en deux parties et incluant la chapelle de Saint-Guillaume, s’étendait au sud-ouest. Il couvrait un secteur aujourd’hui délimité par l’avenue de la Libération, la rue Marmontel (jusqu’au boulevard Jean-Jaurès), l’avenue Marx-Dormoy et le boulevard Louis-Pasteur. Le bras sud de la Tiretaine constituait sa bordure septentrionale.

Presque aussi vaste (45 164 m2), la « Pépinière » se trouvait à l’ouest. Comportant trois parties sur l’Atlas de 1766, elle était bordée à l’est par le chemin du Moulin des Pauvres, au sud par la Tiretaine et le pré des Salins. Ses limites sont aujourd’hui matérialisées au sud par le boulevard Pasteur, à l’ouest par la rue Ramond, au nord par l’îlot à l’angle des rues Gonod et Lagarlaye.

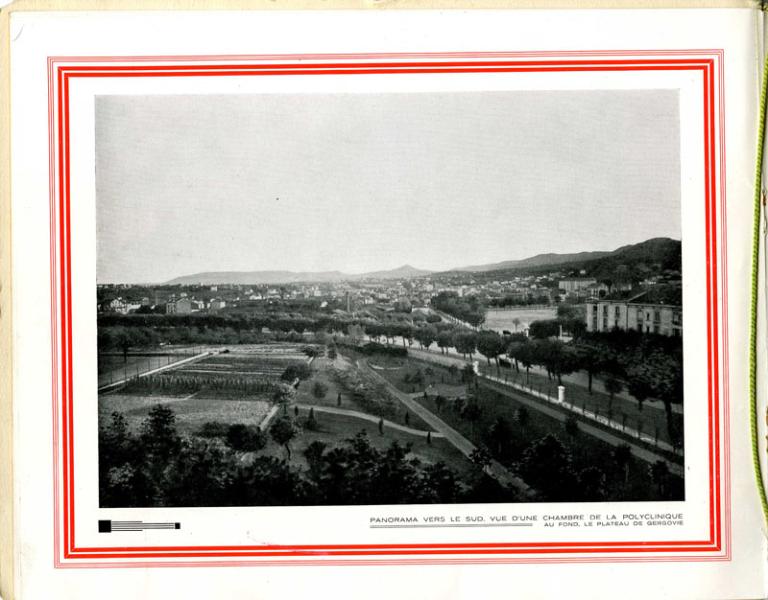

Ainsi, en achetant les biens de la famille Du Portail et des propriétés mitoyennes, les administrateurs de l’hôtel-Dieu complétèrent un ensemble foncier s’étendant largement au sud-ouest de Clermont. Aux 10,5 hectares de la Pépinière, du pré des Salins et du Moulin des Pauvres vinrent s’ajouter les 3,2 hectares nouvellement acquis. Hormis les quelques chemins et le bras sud de la Tiretaine qui le traversaient, cet ensemble de 13,7 hectares était quasiment continu sur une largeur maximale de 345 mètres d’est en ouest, et une longueur maximale de 725 mètres du nord au sud. Le nouvel édifice de l’hôtel-Dieu allait donc dominer au sud, au sud-ouest et à l’ouest un vaste domaine agricole, directement ouvert sur la campagne et sur les perspectives lointaines, du plateau de Gergovie à la chaîne des puys.

Un faubourg partiellement recomposé

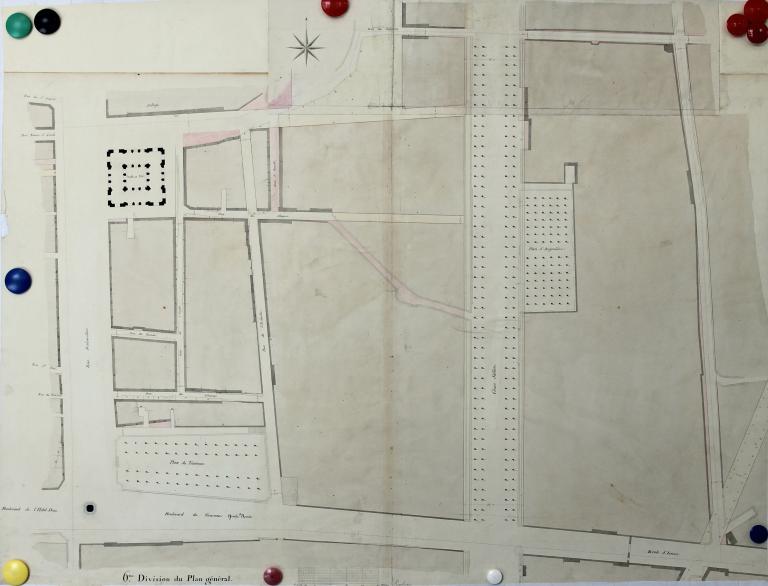

Outre les descriptions inscrites sur les actes notariés et les rapports d’expertise, la configuration du site et de ses abords en 1765 est documentée par plusieurs représentations graphiques. Parmi celles-ci figurent les planches 2, 4 et 25 de l’Atlas de 1766. La partie centrale de la planche 2 montre l’angle sud-ouest du quartier du Tournet (nommé sur ce document quartier de La Tour du Pendard), des sections des voies qui le délimitent à l’ouest et au sud (actuels boulevard Malfreyt et rue Clémenceau), une place publique à l’ouest de l’intersection de ces voies (la Petite place du Toureau), enfin l’alignement de la façade principale du « nouvel hôtel-Dieu » (sic). La partie gauche de la planche 4 représente les vergers s’étendant au sud du site (emplacement actuel de « l’îlot des Salins », entre le boulevard Mitterrand, la place Gambetta et la rue Abbé-de-l’Épée). La partie inférieure droite de la planche 25 détaille les parcelles s’étendant au sud-ouest et à l’ouest de « la nouvelle maison de l’hôtel-Dieu » (jusqu’à la rue Ramond et l’avenue Marx-Dormoy).

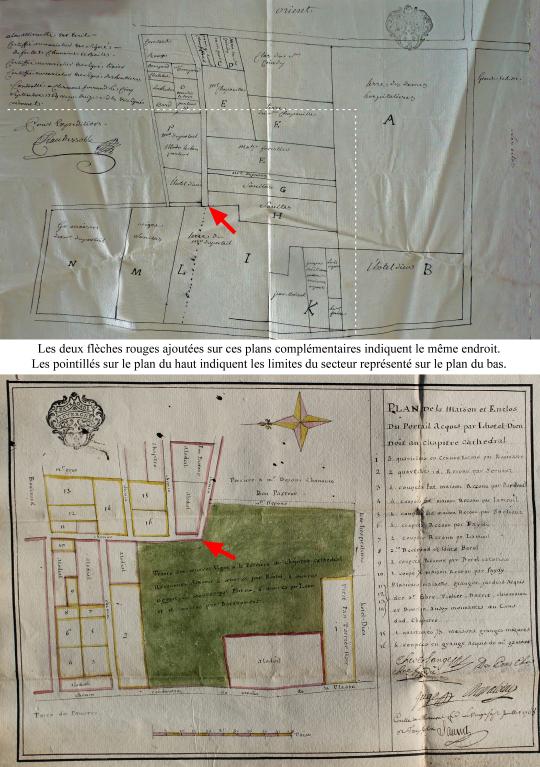

Deux dessins plus schématiques décrivent le secteur compris entre le chemin du Moulin des Pauvres et le chemin de Beaumont (dont l’actuelle avenue Vercingétorix perpétue le tracé). Ils sont annexés à deux traités datés de 1768 et 1769, lesquels avaient pour but de fixer les indemnisations dues au chapitre cathédral de Clermont à la suite des pertes de redevances résultant de l’achat des propriétés nécessaires à la construction du Refuge et de l’hôtel-Dieu24.

Selon ces deux dessins complémentaires (qui diffèrent par plusieurs détails), le secteur était occupé en 1765 par un faubourg embryonnaire. Une ruelle orientée nord-sud se trouvait dans le prolongement de l’actuelle rue Clémenceau. Trois chemins orientés est-ouest reliaient perpendiculairement cette ruelle au chemin de Beaumont. De toute évidence, ces trois chemins peuvent être identifiés comme étant la rue de Poterat, la rue Saint-Guillaume et le passage Bompard25 (ces deux dernières voies ayant disparues dans la seconde moitié du XXe siècle à l’occasion de travaux d’urbanisme). Les quelques constructions se concentraient essentiellement dans la partie nord du site. La grande maison Du Portail occupait l’angle sud-ouest du carrefour formé par la ruelle nord-sud et la rue descendant vers la pépinière. À l’arrière de la maison (donc du côté sud) se trouvait un ancien chemin public orienté est-ouest. La ville avait concédé ce chemin à Pierre de la Fosse du Portail afin qu’il fusionne plusieurs parcelles de sa propriété.

Les documents mentionnés ci-dessus attestent que l’implantation du bâtiment du Refuge et celle de l’édifice de l’hôtel-Dieu – décidées quasiment au même moment – occasionnèrent un remaniement du faubourg existant. Évidemment, les bâtiments qui s’élevaient sur les propriétés achetées furent détruits. Mais l’on modifia aussi les voies d’accès. La ville concéda aux deux institutions des sections des chemins publics afin qu’elles puissent réunir certaines parcelles26. Ainsi, le bâtiment du Refuge put être construit en empiétant sur le chemin est-ouest le plus méridional, chemin qui devint ainsi une impasse (le passage Bompard). Les deux autres chemins est-ouest furent amputés de leur partie ouest. Une nouvelle voie, orientée nord-sud, fut aménagée pour rétablir leur débouché sur le boulevard reliant les deux places du Toureau (l’actuel boulevard Malfreyt)27. Cette nouvelle rue (actuelle rue Meyrand-des-Pradeaux) se situa donc davantage à l’est que le chemin nord-sud qui existait déjà. D’une part, elle desservit directement le Refuge depuis le nord. Mais d’autre part et surtout, cette nouvelle disposition fusionna la propriété Du Portail avec les parcelles qui se trouvaient à l’est de celle-ci, de l’autre côté du chemin préexistant. Ainsi, l’édifice de l’hôtel-Dieu put être implanté le plus possible à l’est du site, donc davantage sur sa partie la plus élevée. En outre, l’axe principal nord-sud de l’édifice se trouva avantageusement placé dans la perspective de la rue en voie d’aménagement à l’ouest du quartier du Tournet (le boulevard du Saint-Esprit, actuelle rue Clémenceau).

Des emplacements délibérément écartés

L’on est en droit de s’interroger sur les raisons qui poussèrent les administrateurs de l’hôtel-Dieu à acquérir de nouveaux terrains alors que l’institution possédait déjà, quasiment au même endroit, de très vastes parcelles. Par leur surface, le Pré des Salins (5,8 hectares) et la Pépinière (4,5 hectares) étaient amplement suffisants pour construire le nouvel édifice. En particulier, la Pépinière se trouvait à la lisière de la ville et elle occupait une partie de la pente sud-ouest de la butte de Clermont. Ces caractéristiques offraient des similitudes avec celles de la propriété Du Portail.

En outre, l’hôtel-Dieu possédait, à l’est de Clermont, une grande parcelle de 9 831 toises (39 660 m2). Le lycée Blaise-Pascal et la faculté de Lettres et Langues Carnot occupent de nos jours ce lieu (principalement desservi par l’avenue Carnot). Au XVIIIe siècle, la parcelle était dite « sous les capucins »28 car elle se trouvait en contrebas du couvent des capucins. Par sa forme assez régulière, par son étendue, par sa situation un peu en hauteur et sa salubrité, elle aurait pu convenir pour construire le nouvel hôtel-Dieu.

Pour quelles raisons ces propriétés furent-elles écartées ? Plusieurs hypothèses peuvent être formulées. La première, valable pour tous les sites évoqués, est que les administrateurs ne voulurent pas priver l’hôtel-Dieu des revenus procurés par l’exploitation de ces terres. Disposant de moyens financiers non négligeables, l’institution pouvait « investir » et saisir une belle opportunité foncière, plutôt que de « sacrifier » l’un des éléments rémunérateurs de son patrimoine.

La seconde relève des limites de la ville, physiques comme psychologiques. La terre « sous les capucins » parut sans doute trop éloignée, dans une zone non construite, mal desservie, et trop en retrait derrière le superbe enclos des capucins. Moins de 130 toises (250 mètres) séparaient cette terre des quartiers orientaux de Clermont, mais cette distance suffisait à l’exclure de la ville, tant du point de vue de la continuité urbaine que de la perception collective de ce qui appartenait ou n’appartenait pas à l’espace de la ville.

La trop grande distance (toute relative !) entre le Pré des Salins et les premières maisons clermontoises constituait là encore un défaut rédhibitoire. Il n’en était pas de même pour la Pépinière, au contact avec les faubourgs du Fond de Jaude. Mais d’autres raisons conduisirent sans doute à écarter ces propriétés : leur salubrité et la composition de leur sol. Le Pré des Salins et la partie basse de la Pépinière étaient longées par le bras sud de la Tiretaine. Ce petit cours d’eau sujet à d’importantes crues charriait les eaux usées déversées par ses riverains, en particulier des tanneries. Le voisinage immédiat d’un tel cloaque ne pouvait convenir au nouvel hôtel-Dieu. Par ailleurs, à cet endroit les sols ne paraissaient guère appropriés pour construire un édifice aussi grand et lourd. Essentiellement constitués des alluvions de la Tiretaine, traversés par des sources très minéralisées (d’où le nom de« salin »29), ils n’offraient qu’une médiocre résistance à la charge.

Un lieu où l’air serait salubre

De toute évidence, la préférence accordée à la propriété Du Portail se fonda sur plusieurs éléments complémentaires. Certains ne sont pas exposés dans les documents de l’époque mis au jour, tels le dessein urbain ou les considérations foncières évoqués précédemment. D’autres le sont à de nombreuses reprises, en particulier les avantages résultant de sa situation en « un lieu élevé et écarté de la ville », où « la salubrité de l’air [favoriserait] la guérison des malades et [le] rétablissement des convalescents »30.

Ce point s’avéra primordial. Il procédait de l’hygiénisme « aériste » qui était l’un des fondements de la médecine depuis l’Antiquité. Pour les villes comme pour les habitations de tout type, l’on voulait privilégier la libre circulation de l’air, de l’eau, et l’évacuation des déchets. En particulier, un air de qualité était jugé indispensable pour la santé et pour la lutte contre la propagation des maladies infectieuses.

L’article « Hygiène » de l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (1751-1772) illustre bien les raisons de cette préoccupation. « Il faut tâcher, autant qu’il est possible, de vivre dans un air pur & tempéré, parce que rien ne contribue davantage à entretenir la vigueur du corps & de l’esprit. Rien n’affecte plus nos corps que l’air, & ne nuit davantage que ses impuretés & ses autres mauvaises qualités, comme l’excès, les variations subites de pesanteur, de légèreté, de chaleur, de froid & d’humidité qui opèrent à l’égard de nos solides, de nos fluides, & du cours de nos humeurs en général, des altérations, des changemens de la plus grande conséquence, qui peuvent avoir les suites les plus funestes »31. Toujours dans l’Encyclopédie, dans le long article sur l’air, il était spécifié que « le principal soin de ceux qui servent dans les hôpitaux, doit être de donner un libre passage à l’air »32.

L’on comprend ainsi pourquoi, comme l’indiquait notamment Jacques-François Blondel dans son Cours d’architecture (1750, publié de 1771 à 1777), il fallait implanter les hôpitaux « aux extrémités de la ville »33. Dans ses Observations sur l’architecture (1765), Marc-Antoine Laugier affirmait de même : « Les hôpitaux ne sont convenablement placés qu’à l’extrémité des villes, et à une assez grande distance pour que la libre circulation de l’air dissipe les vapeurs malignes qui s’en exhalent et les empêche d’infecter les citoyens »34.

Le même Laugier formulait dans son Essai sur l’architecture (1753) un avis communément partagé sur la situation des lieux d’habitation. « Où la situation est libre, où elle est contrainte. Si elle est libre, il faut choisir un lieu qui soit en bon air et en belle vue. La santé souffre toujours d’un air malsain. Une vue triste entretient ou fait naître la mélancolie. Il est donc d’une assez grande conséquence, quand on est maître de choisir, de se fixer à une situation qui réunisse la salubrité de l’air aux agréments de la vue »35.

Placé à la lisière de la ville, mais bien séparé d’elle par de larges espaces, le site de la propriété Du Portail disposait d’un « bon air ». Mais en outre, se trouvant en hauteur, il offrait une « belle vue » revigorante sur un large panorama. Le contraste était saisissant avec la position de l’hôtel-Dieu Saint-Barthélemy ! Les commanditaires du nouvel édifice ne pouvaient qu’être enthousiastes.

L’évolution foncière de la fin du XVIIIe siècle au milieu du XIXe siècle

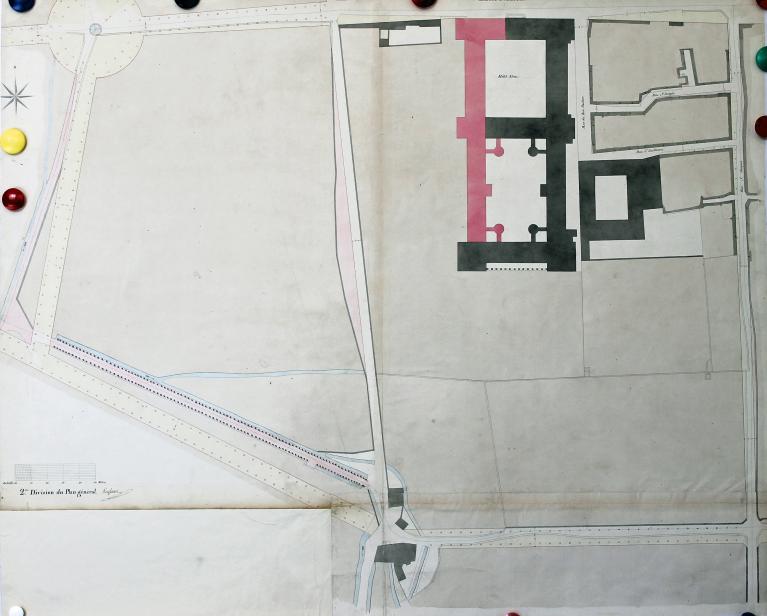

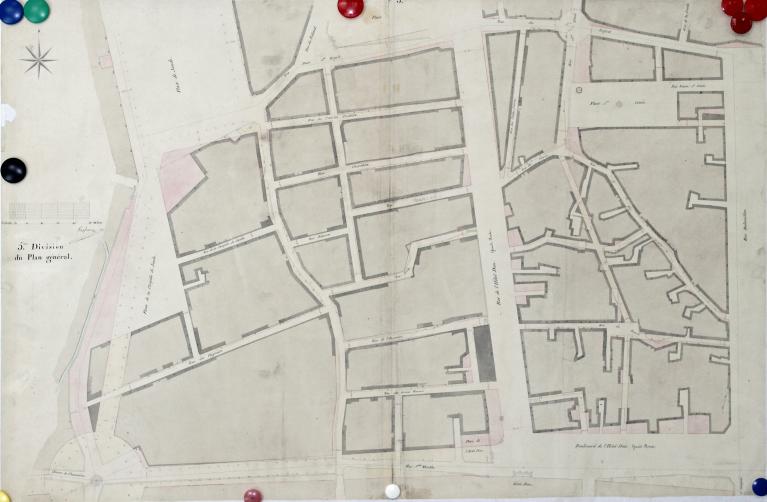

Outre l’Atlas de 1766, plusieurs plans de Clermont-Ferrand représentent (entre autres) le secteur du nouvel hôtel-Dieu des années 1790 aux années 1850. Ces plans sont connus sous le nom de leur auteur principal : Loriette (1791)36, Rousseau (1812)37, Morange-Albarède (1825)38 et Champomier (1828-1843)39. Le plan cadastral de Clermont-Ferrand levé en 1831-1832 complète cette série40. Le géomètre Auguste Sauty en tira un plan lithographié de la ville41 qui fut édité plusieurs fois à partir de 1832. Il exécuta aussi en 1833, à partir des plans cadastraux de plusieurs communes, un bel Atlas des divers domaines et des propriétés détachées appartenans [sic] à l’Administration des Hospices de Clermont42.

Ces documents s’avèrent extrêmement précieux puisqu’ils permettent de décrire un état aujourd’hui quasi disparu du site du nouvel hôtel-Dieu. Comme le montre le plan Loriette (1791), l’édifice s’élevait au nord-est et à l’est du bien-fonds constitué en 1765-1766. Il demeurait inachevé après la fin de la première campagne de construction (1766-1779). Son accès principal s’ouvrait sur le « boulevard de l’hôtel-Dieu » (Malfreyt). Légèrement plus à l’est se dressait le bâtiment du Refuge (construit pour l’essentiel de 1766 à 1771, et également appelé « Le Bon Pasteur »). Un faubourg desservi par les rues « du Bon Pasteur » (Meyrand-des-Pradeaux), Saint-Guillaume, « Saint-Joseph » (Poterat) et « Saint-Jacques » (avenue Vercingétorix) s’étendait au nord-est. Au sud, le Bon Pasteur disposait d’un jardin. Celui-ci dominait une terre des « dames hospitalières »43. Un pré ou un verger appartenant à l’hôtel-Dieu occupait une grande parcelle au sud-ouest. Un chemin « sous l’hôtel-Dieu » reliait le bas de la rue Saint-Jacques et le Moulin des Pauvres (au sud-ouest). À l’ouest, en contrebas de l’édifice de l’hôtel-Dieu, se trouvaient une « vigne de l’hôtel-Dieu », le chemin du Moulin des Pauvres puis la pépinière. Toutes ces parcelles cultivées constituaient la marge sud et sud-ouest de la ville. Au-delà commençait la campagne, quasi vierge de bâtiments.

La présence d’une « vigne de l’hôtel-Dieu » ne doit pas étonner. L’établissement était aussi une grande et prospère exploitation agricole, dans laquelle la viticulture tenait une place très importante. Ladite vigne pouvait être un héritage des biens de la famille Du Portail, mais l’édifice de l’hôtel-Dieu abritait bien, selon un inventaire de 1792, un « cuvage » équipé d’un « pressoir », et une cave garnie de « six grandes pièces de vin »44. De toute évidence, l’on n’avait pas tardé à mettre en valeur la propriété, comme en témoigne un document rédigé en l’an 8 : « le vaste enclos de l’hôtel-Dieu est devenu d’un grand produit, en ce qu’il [l’un des économes de l’établissement] a habilement profité de la convalescence des prisonniers de guerre pour le faire épierrer, y conduire d’abondantes eaux, et en faire un superbe jardin »45.

La Révolution française engendra un premier changement d’importance dans les propriétés réparties sur le site. Le 26 novembre 1793, le Refuge et son jardin furent rattachés à l’hôtel-Dieu46. Probablement à la même époque eut lieu l’annexion de la terre des « dames hospitalières » (devenue Bien national de 1re catégorie). Ainsi, l’hôtel-Dieu disposa d’un enclos s’étendant de la rue Saint-Jacques au chemin du Moulin des Pauvres, et jusqu’au chemin bordant au sud le site. Seule une enclave appartenant à des particuliers demeura entre le pré du Moulin des Pauvres et la vigne de l’hôtel-Dieu. Comme en témoigne le plan cadastral de 1833, cette situation resta figée pendant plusieurs décennies.

D’après les plans Loriette et Rousseau, quelques aménagements modifièrent les abords ouest et nord-ouest entre 1791 et 1812. La Pépinière, qui sur l’Atlas de 1766 était morcelée en trois parcelles, fut réunie en une seule parcelle avant 1791. Puis, avant 1812, le percement d’une voie l’amputa de son extrémité nord. La nouvelle rue prolongea vers l’ouest la rue Sainte-Marthe (actuelle rue Lagarlaye) jusqu’à la « place des eaux minérales de Jaude » (plan Morange-Albarède, 1825), c’est-à-dire jusqu’au carrefour des actuelles rues Ramond, Barrière de Jaude, Eugène-Gilbert et Lagarlaye.

De nouvelles limites pour l’enclos de l’hôtel-Dieu, 1854-1866

Au cours de la première moitié du XIXe siècle, Clermont-Ferrand gagna peu à peu des habitants. Le recensement de 1856 dénombra 38 160 personnes (nombre regroupant la population municipale et celle dite « de passage », notamment les militaires en garnison). La ville connut un timide essor urbain. Les autorités municipales projetèrent de nombreux aménagements (alignements de rues, percement de nouvelles voies, etc.). Quelques-uns d’entre eux furent exécutés, en particulier dans les abords méridionaux.

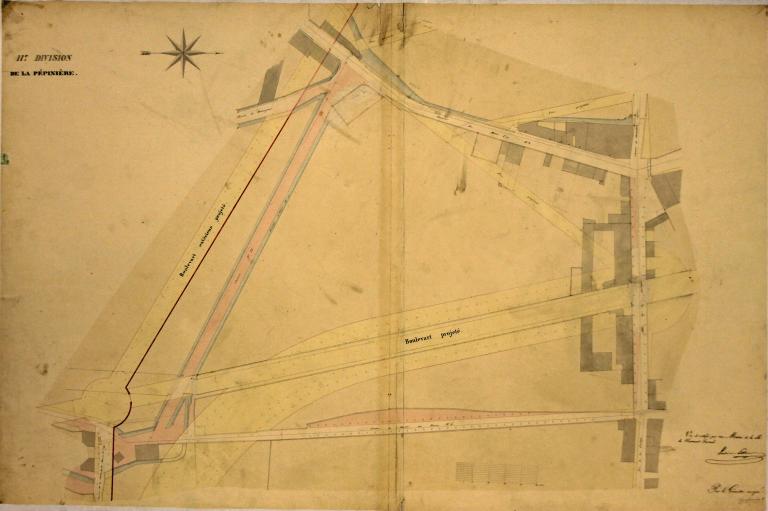

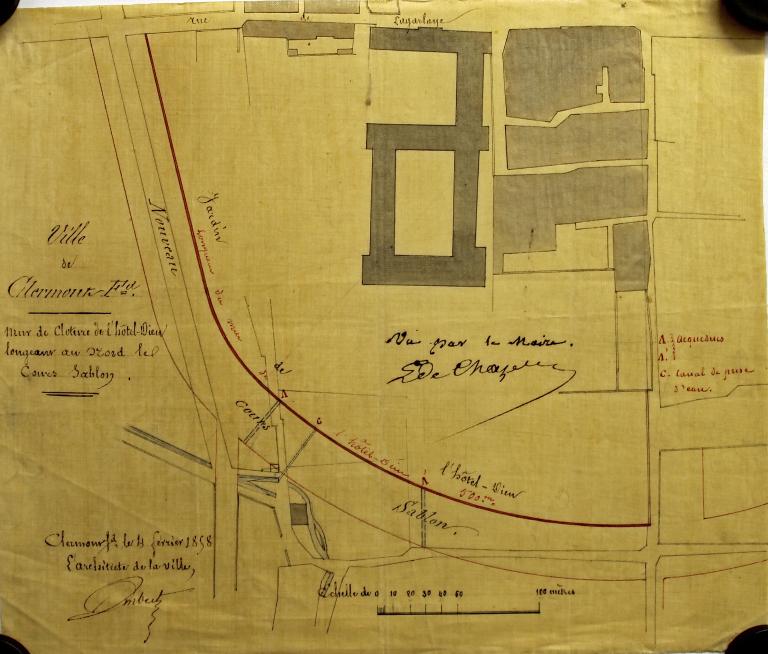

Déjà en 1780, l’ingénieur Lomet avait proposé de créer autour de Clermont un boulevard « de ceinture »47. La configuration du site, avec la ville concentrée sur le sommet et les pentes de la butte, suggérait logiquement cette solution. L’idée fut reprise par l’architecte Pierre Rousseau (1812) puis par le géomètre Champomier (atlas de 1828-1843). Dans les trois cas, du côté sud le boulevard « de ceinture » passait au pied de la butte, là où se trouvaient déjà des chemins épousant le relief. Finalement, cet ambitieux dessein ne vit le jour qu’au XXe siècle selon un tracé assez différent. Mais le contournement de la butte par le sud se concrétisa dans le projet du « prolongement du cours Sablon ».

En 1791-1792, le maire de Clermont-Ferrand Antoine Sablon avait imaginé de créer une nouvelle avenue à l’est de la ville. Ce cours fut aménagé vers 1800-1802, lors du second mandat d’Antoine Sablon. Il poursuivait en direction du sud le boulevard du Grand Séminaire (actuel boulevard Trudaine). Dans son état d’origine, il se terminait par un cul-de-sac après avoir croisé la « grande route du Languedoc » (le boulevard Lafayette). La partie en cul-de-sac se trouvait en contrebas du jardin des Plantes (ou « botanique », le tiers nord de l’actuel jardin Lecoq). Ce jardin public était installé depuis 1795 dans l’ancien enclos des charitains48.

Déjà, sur le plan Rousseau de 1812, un projet de prolongement du cours Sablon jusqu’au boulevard de ceinture avait été représenté. Selon cette disposition non exécutée, le boulevard de ceinture aurait dû permettre de rejoindre ensuite la place de Jaude (située à l’ouest de la ville) par une nouvelle rue. En 1831, l’idée d’une liaison cours Sablon - place de Jaude ressurgit. Elle avait pour corollaire l’agrandissement du jardin des Plantes et l’élargissement de la rue Saint-Jacques. Selon un plan schématique dessiné vers 1836-1838, le cours Sablon prenait à son extrémité sud un virage prononcé en direction de l’ouest, puis en ligne droite il gravissait le flanc sud de la butte, croisait la rue Saint-Jacques et redescendait en traversant de part en part l’enclos de l’hôtel-Dieu. Ensuite, il virait vers le nord pour rejoindre la place de Jaude49. Une version plus élaborée de ce projet figure sur l’atlas Champomier. Grâce à des virages moins serrés, la partie du cours franchissant la butte se trouvait davantage au sud, et donc moins proche du corps de bâtiment sud de l’hôtel-Dieu.

Sur la base de cette variante, la commune acheta le 21 novembre 1838 une partie de l’enclos de Chards50. Cette vaste parcelle, propriété de Félix Rougane de Chanteloup, occupait le flanc sud-est de la butte. Des travaux de terrassement commencèrent de l’extrémité sud du cours jusqu’à la rue Saint-Jacques. L’on construisit également des murs de clôture le long de l’emprise de la nouvelle voie. Mais bientôt, la municipalité se ravisa. Le 19 août 1841, elle adopta pour le cours un troisième tracé plus cintré et plus au sud51. Comme l’écrivit un journaliste quatorze ans plus tard, lorsque cette option fut définitivement validée, ainsi « le boulevard, au lieu de gravir le mamelon pour le redescendre ensuite, le contournerait en décrivant une courbe gracieuse, passerait sous le jardin des hospices au lieu de le couper en deux […] et s’arrêterait à la barrière voisine de la rue Lagarlaye, à quelques pas de la place de Jaude »52.

Félix Rougane de Chanteloup, qui avait également cédé à la ville, le 6 mars 1840, une autre partie de son enclos pour agrandir le jardin botanique53, s’estima lésé par le nouveau projet et les retards du chantier engagé. Il attenta un procès contre la commune54. L’affaire dura plusieurs années, la ville revint en 1845-1846 au deuxième tracé55, puis elle l’abandonna définitivement. Elle mena à partir de 1850 plusieurs opérations de déclarations d’utilité publique, avec menaces d’expropriation, tant pour agrandir le jardin que pour prolonger le cours. Félix Rougane de Chanteloup fut contraint de vendre peu à peu les terrains nécessaires. La dernière cession eut lieu le 20 novembre 186156.

Les acquisitions foncières pour le prolongement du cours Sablon au sud-ouest de la butte s’avérèrent plus faciles. Les administrateurs des hospices de Clermont-Ferrand et les majorités municipales successives réussirent à s’entendre. L’État joua également un rôle par la création de la route n° 89 reliant Lyon, Clermont-Ferrand et Bordeaux. Une section de cette voie (de nos jours l’avenue de la Libération et le boulevard Charles-de-Gaulle) dut être aménagée au sud-ouest et à l’ouest de l’hôtel-Dieu, selon une direction nord-sud. En janvier 1848, les hospices vendirent « au Gouvernement »57 trois longues et étroites bandes de terrain. Les deux premières furent prises le long du pré et du jardin « du Salin ». La troisième traversa la Pépinière58, qui ainsi se trouva scindée en deux parties, la plus grande à l’ouest de la bande vendue, la plus petite à l’est, jusqu’au chemin du Moulin des Pauvres. La route fut construite de 1848 à 1850 sur ces bandes de terrain. Peu après, elle déboucha au sud de la place de Jaude grâce au percement de la rue Gonod.

La mise en service de la route ouvrit un nouveau secteur à l’urbanisation. Le 3 février 1854, le conseil municipal émit le voeu d’un transfert du marché aux bestiaux de la place des Carmes-Déchaux à la partie ouest de l’enclos de la Pépinière59. Le 30 décembre suivant, les représentants des hospices et de la commune signèrent un traité selon lequel les hospices devenaient propriétaires du chemin du Moulin des Pauvres qui serait déclassé, tandis que la ville se portait acquéreur de la partie ouest de la Pépinière. Outre l’établissement du marché aux bestiaux, la municipalité voulait élargir la section de la route 89 traversant la Pépinière afin d’en faire une partie du cours Sablon.

Le 16 novembre 1854, l’architecte de la ville et des hospices Hugues Imbert dessina un plan de l’ensemble de l’opération60. Ce projet, très similaire à celui adopté en août 1841,fut modifié le 7 avril 1855 par l’allongement du rayon des courbes sud-est et sud-ouest du cours61. Le 1er mai 1855, le Conseil municipal émit un avis favorable sur cette ultime version. Après une enquête de commodo - incommodo (17 juin 1855), l’acte de vente de la Pépinière fut signée le 27 décembre 1855, et celui du chemin du Moulin des Pauvres le 5 janvier 185762.

Les deux partis tiraient avantage de l’opération. La ville posait un jalon supplémentaire pour le prolongement du cours Sablon. Elle acquérait aussi une grande parcelle très proche de la place de Jaude, qui s’affirmait de plus en plus comme le coeur commercial de la ville. Les hospices rentraient en possession du chemin du Moulin des Pauvres, ce qui leur permettait de réunir la parcelle située à l’ouest de l’édifice de l’hôtel-Dieu et la portion orientale de la Pépinière. Autre avantage, la propriété foncière de l’hôtel-Dieu allait pouvoir être clôturée suivant des limites plus régulières.

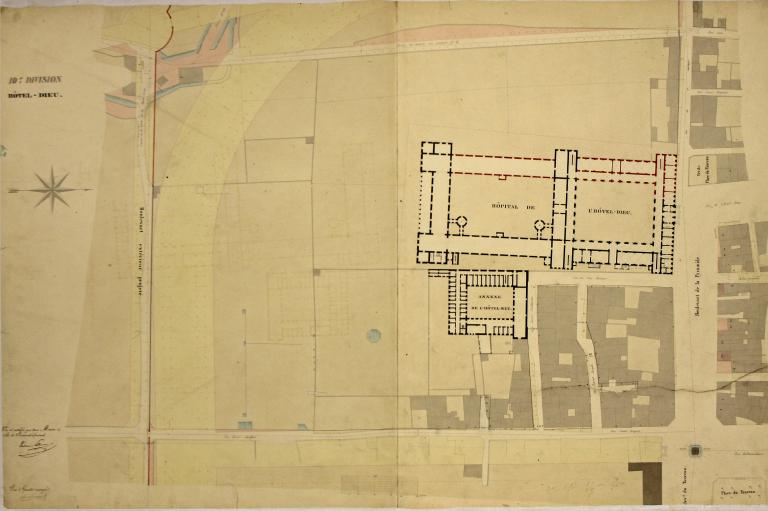

Un enclos fermé de hauts murs et embelli

Après encore quelques acquisitions secondaires et des échanges de terrains63, les travaux de percement et d’aménagement du cours se déroulèrent de 1856 à 1862. Dans les mêmes années, l’on procéda aussi à l’élargissement et à l’alignement de la rue Saint-Jacques, et à l’alignement de la façade sud de la rue Lagarlaye64. De mai à novembre 1863, le jardin des Plantes enfin agrandi accueillit une exposition horticole. Il reçut de 1865 à 1868 un aménagement pérenne.

L’acte de vente de la Pépinière du 27 décembre 1855 contenait une clause spéciale : la commune s’engageait à bâtir un mur entre la propriété des hospices et le cours Sablon prolongé. Ce mur devait s’élever en ligne droite de l’angle nord-ouest du corps de bâtiment nord de l’hôtel-Dieu jusqu’au carrefour de la rue Lagarlaye et du cours Sablon. Ensuite, en suivant une ligne droite vers le sud puis une courbe vers l’est, il atteindrait le croisement du cours et la rue Saint-Jacques. D’une longueur de 500 mètres, il aurait une hauteur de quatre mètres par rapport au niveau de la future chaussée. Sa propriété reviendrait aux Hospices, en charge pour eux de l’entretenir.

Les terrassements pour la voirie commencèrent, mais la construction du mur fut ajournée. Le 29 octobre 1856, les administrateurs des Hospices adressèrent au maire de Clermont-Ferrand une lettre de protestation : « Il est très urgent de mettre un terme à l’état actuel des choses qui a les plus graves inconvénients pour l’hôtel-Dieu […]. Cet établissement n’est fermé à l’aspect du midi que par une clôture discontinue, et quelque précaution que l’on prenne, non seulement les malades se répandent dans les jardins et sortent même dehors, mais encore des étrangers ont été trouvés de nuit dans les cours et corridors »65. À nouveau, le 27 mai 1859, ils firent valoir qu’en l’absence de murs « des abus se commett[aient] à l’hôtel-Dieu, [et que] souvent des malades et notamment des militaires s’évad[aient] »66.

Après un nouvel accord sur le financement du projet (12 janvier 1859), l’adjudication du chantier eut enfin lieu le 8 juin 1860. Les travaux débutèrent peu après et s’achevèrent quelques mois plus tard. Dans le même temps, le mur longeant la rue Saint-Jacques fut en grande partie rebâti suivant un nouvel alignement67.

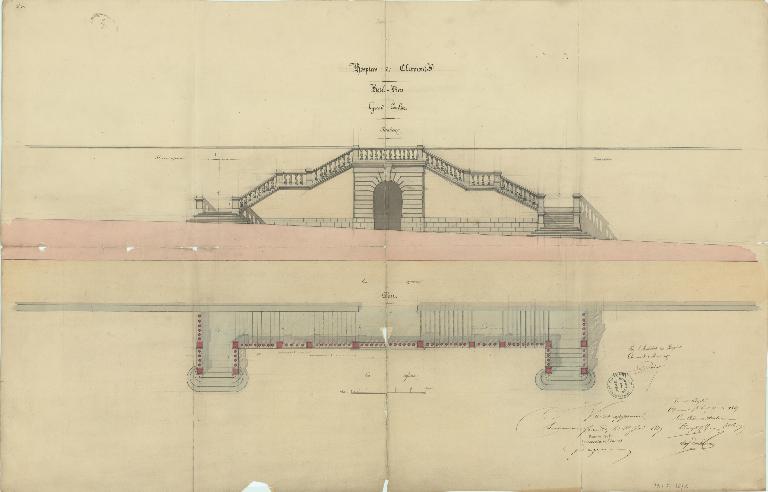

Consécutivement au remodelage de l’enclos – vu comme la dernière étape de la construction du nouvel hôtel-Dieu – la commission administrative des hospices décida de l’embellir. La première cour de l’édifice, ouverte à l’ouest vers le panorama de la chaîne des puys, se trouva confortée dans son rôle de « cour d’honneur ». En 1864 (sur un projet de 1861), l’on construisit au centre de la cour un bassin. Il fut agrémenté d’une statue en fonte de la Vierge à l’Enfant posée sur un socle orné de têtes d’anges68. De 1868 à 1869, plusieurs petites annexes qui se trouvaient le long de la rue Lagarlaye furent rebâties. L’on édifia également un grand escalier pour relier la « cour d’honneur » et la partie ouest de l’enclos69. L’architecte Hugues Imbert lui donna un développement monumental. Il s’agit d’un escalier en équerre à une volée double parallèle et deux volées doubles convergentes. Des balustres garnissent les rampes d’appui. Une arcade supporte le palier supérieur. Enfin, deux rangées de tilleuls, plantées de part et d'autre d'une allée orientée est-ouest et placée dans l'axe de l'escalier, créèrent une perspective arborée.

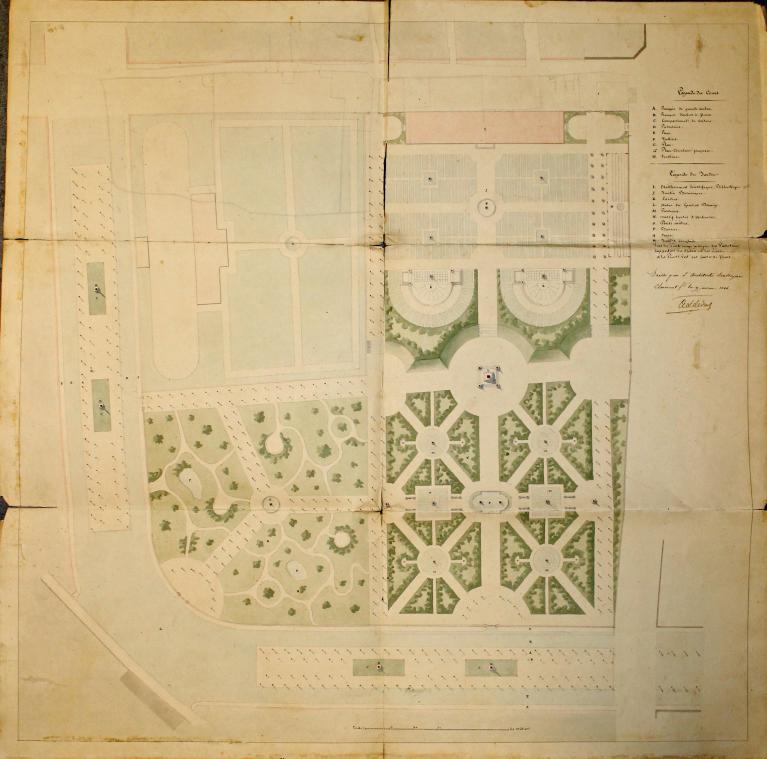

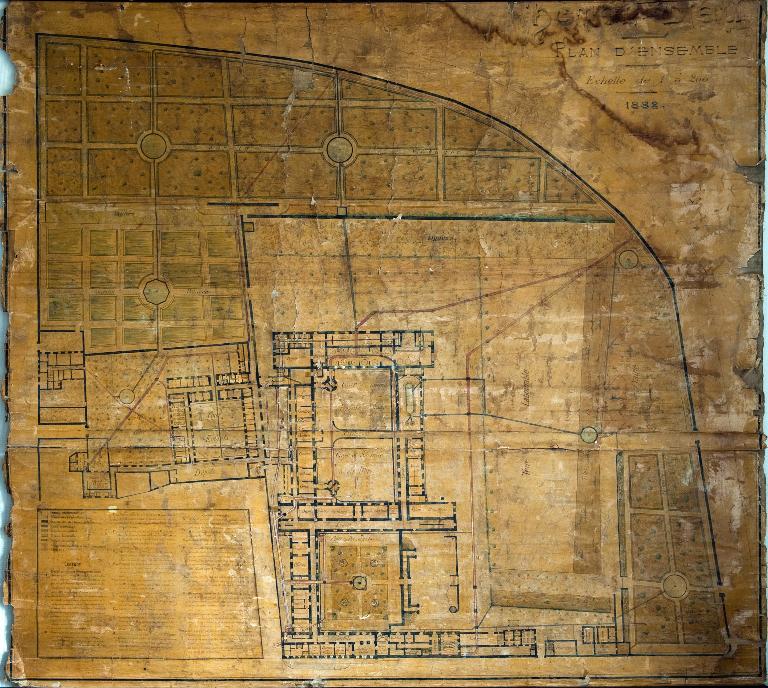

La composition et les accès du nouvel enclos

Après le remaniement de ses limites, l’enclos occupait une surface d’environ 65 800 m2. Il avait pris une forme générale qui perdura jusqu’à la fin des années 1960, celle d’un quart de cercle amputé au nord-est d’une partie rectangulaire. Un plan d’ensemble daté de 1882 témoigne de ses principales dispositions intérieures70. Dans la « cour principale » (première cour) de l’édifice se trouvait le bassin mentionné plus haut, entouré de quatre pièces de gazon. La seconde cour était divisée en deux parties, l’une pour le « séchoir à air libre », l’autre dite « du lavoir ». À l’ouest et au sud-ouest de l’édifice, jusqu’au « cours Sablon prolongé », s’étendaient une terre labourable, un « talus en luzerne », le « jardin de la pharmacie » et une « prairie ». Au sud de l’édifice prenaient place un espace délimité par une haie (nommé « cour des militaires » sur d’autres plans, et fermé par un mur), une vigne et un vaste jardin potager. Un autre jardin potager et une vigne se situaient en contrebas du Refuge. Une maison de santé, une cour des femmes (c’est-à-dire ici des femmes enceintes), une petite et une grande cours des « femmes pélagiennes » (des prostituées vénériennes internées) occupaient les abords sud et est du Refuge. La cour du bâtiment du Refuge était réservée aux enfants. Enfin, un mur le long de la rue Meyrand-des-Pradeaux ménageait une étroite cour.

L’entrée principale de l’hôtel-Dieu ouvrait au centre de la façade nord du corps de bâtiment septentrional. Plus bas, rue Lagarlaye, une porte charretière sans couvrement desservait les annexes utilitaires. Elle avait été percée en 186371 puis remaniée en 187372. Le jardin de la pharmacie possédait deux accès sur la partie ouest du cours Sablon. Le premier, semble-t-il aménagé en 1873, se trouvait presque à l’angle de la rue Lagarlaye et du cours Sablon prolongé. Le second, plus au sud, servait probablement au passage des chariots qui transportaient les marchandises et les produits agricoles vers la seconde cour de l’hôtel-Dieu. Plus loin, la partie méridionale de l’enclos ne possédait aucune issue. Il fallait remonter rue Saint-Jacques pour trouver à l’est l’entrée de la cour de la maison de Santé. Une quinzaine de mètres après, le « passage Bompard » desservait directement la cour des femmes.

Ainsi, d’après ce plan, l’essentiel de l’enclos était encore cultivé en 1882. Organisées en terrasses délimitées par des talus et des murs de soutènement, ponctuées de bassins, les terres agricoles formaient une ceinture champêtre continue. Mais les espaces dévolus aux malades demeuraient à part. Les catégories « spécifiques » (femmes enceintes, enfants, militaires) disposaient de secteurs spécialisés, fermés et autonomes. L’enclos constituait derrière ses hauts murs un ensemble protecteur, mais les patients ne pouvaient y circuler librement. De même, comme il existait peu d’ouvertures vers l’extérieur, le contrôle des entrées et des sorties des personnes et des fournitures s’avérait plus facile. Motivés par des intentions spatiale, sanitaire et sécuritaire, les administrateurs des Hospices étaient parvenus à élever une barrière entre l’hôtel-Dieu et la ville. Cela traduisait une attitude singulière vis-à-vis de la population, du personnel de l’établissement et des malades hébergés. Au-delà d’une claire délimitation de l’espace propre à l’hôtel-Dieu, de la participation à un dessein urbain, de la volonté d’achever et d’embellir l’établissement, cet enfermement ne relevait-il pas aussi de la méfiance et de la surveillance sociales ?

L’urbanisation modérée des abords de l’enclos, de 1880 à 1920

Le nombre d’habitants de Clermont-Ferrand poursuivit dans la seconde moitié du XIXe siècle sa lente augmentation (43 033 résidents en 1881, 52 933 en 1901). En revanche, au cours de la première décennie du XXe siècle, l’essor des industries implantées sur son territoire (en particulier celles du caoutchouc manufacturé) donna à la commune une nouvelle impulsion. Une croissance démographique plus forte débuta (65 386 habitants en 1911).

Mais jusqu’en 1920, l’habitat clermontois ne connut qu’un relatif renouvellement, ainsi qu’une extension modérée du noyau historique et des faubourgs. Dans ce contexte, le site de l’hôtel-Dieu, encore à la périphérie de Clermont au milieu du XIXe siècle, fut peu à peu absorbé par le développement urbain. Le phénomène se produisit essentiellement au sud, au sud-ouest et à l’ouest de l’enclos, puisque ce dernier était depuis son origine au contact de la ville au nord et au nord-est, et que le jardin Lecoq s’étendait à l’est. Les nouveaux bâtiments issus de ce processus restèrent de taille modeste (essentiellement à l’ouest des petits immeubles d’habitation et au sud des ateliers, dont ceux de la confiserie Humbert). Leur échelle et leur architecture demeurèrent en rapport avec l’existant.

De 1855 à 1896, les propriétés des Hospices situées à l’ouest et au sud-ouest de l’hôtel-Dieu servirent en quelque sorte de « réserve foncière » aux collectivités territoriales. La municipalité de Clermont-Ferrand, en achetant la plus grande partie de la Pépinière (27 décembre 1855), put ainsi installer un nouveau marché aux bestiaux dans les deux tiers sud de cette parcelle. Le tiers nord (de la rue Lagarlaye à l’actuelle rue du Puits artésien) fut divisé en parcelles et livré aux bâtisseurs. Le 1er février 1884, le conseil municipal décida de lotir la partie sud après avoir transféré le foirail sur la place des Bughes (au nord de la ville)73. Les rues du Puits artésien, de Ceyrat, de Gravenoire et de Montrognon furent créées à cette occasion.

Dix ans plus tard vint le tour du Pré des Salins. Le 17 août 1894, les élus clermontois jetèrent leur dévolu sur cette vaste parcelle appartenant encore aux Hospices74. Le projet comportait l’établissement d’une place et la création d’une caserne de gendarmerie sur l’un de ses côtés. Les actes de vente furent signés en 1895 et 1896. La commune acheta la moitié nord du pré, le département du Puy-de-Dôme se porta acquéreur du premier quart méridional pour implanter la caserne, le second quart méridional fut loti et cédé à des acheteurs privés. La nouvelle place nouvellement aménagée reçut, le 31 octobre 1900, le nom de Léon-Gambetta. Par cette ultime opération foncière, l’enclos de l’hôtel-Dieu perdit le dernier espace agricole qui l’avait accompagné depuis 1765.

L’occupation des marges de l’enclos, de 1890 à 1933

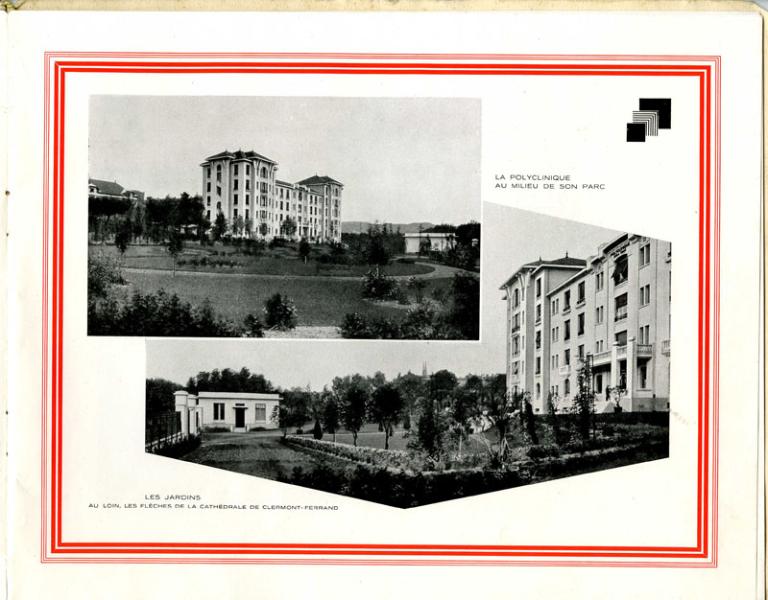

À partir de 1890, date du début du chantier de la maternité, et jusqu’en 1933, date de l’achèvement du pavillon Émile-Roux, l’enclos de l’hôtel-Dieu connut un lent processus de densification urbaine et de lotissement. Deux secteurs furent touchés : à l’est le long de l’avenue Vercingétorix (ancienne rue Saint-Jacques), à l’ouest en bordure d’une partie du boulevard Gergovia (la section correspondant à l’actuel boulevard Charles-de-Gaulle). Le secteur oriental fut choisi pour édifier la maternité (1890-1892), l’école des sages-femmes(1894-1895), l’hôpital pour enfants (1913-1925) et le pavillon Émile-Roux (1931-1933). Le secteur occidental accueillit le pavillon des militaires (1913-1914) et la polyclinique (1928-1930).

Assez logiquement, ces implantations se firent le long des voies les plus importantes et les plus directement accessibles depuis le coeur de la ville. La maternité, l’école de sages-femmes, le pavillon Émile-Roux, enfin la polyclinique furent mises en scène selon des critères de perspective, de dégagement et d’embellissement urbains. En revanche, le pavillon des militaires et l’hôpital des enfants furent placés en retrait, invisibles depuis la rue, le premier pour des raisons économiques, le second principalement pour des questions d’isolement hygiéniste. Cette dernière condition eut de l’importance pour chaque nouvelle construction : jusqu’aux années 1920, l’on veilla à assurer une bonne ventilation des locaux par l’espacement et la situation des bâtiments75.

Mais ces ajouts successifs ne répondirent pas à un plan d’ensemble préalablement élaboré. En 1914, un rapport du Conseil départemental des bâtiments civils formula sur ce point une critique et une recommandation : « Il serait à désirer que la commission administrative des hospices fît établir dès maintenant un plan général de [l’Hôtel-Dieu] à petite échelle de façon à réserver l’emplacement des constructions nouvelles qui pourraient être édifiées [et de] pouvoir tirer parti avec ordre et méthode du bel enclos dont elle dispose. En construisant au hasard et un peu partout sans plan arrêté, elle risque de déprécier la valeur de cet immeuble et d’adopter des dispositions qui pourraient plus tard être gênantes »76. La recommandation resta vaine. Sans être tout à fait le « fruit du hasard »77, l’évolution ultérieure de l’enclos ne procéda pas davantage d’une planification permettant d’anticiper sur le développement des fonctions de l’hôtel-Dieu.

Si, au fil des nouvelles constructions, des portes supplémentaires percèrent la clôture achevée en 1862, en revanche le compartimentage de l’enclos fut renforcé. Des portes cochères et piétonnes desservirent la maternité et l’école de sages-femmes depuis l’avenue Vercingétorix. Mais des murs séparèrent ces deux établissements des jardins de l’hôtel-Dieu. Il en fut de même pour les autres nouveaux bâtiments : chacun s’élevait sur une parcelle clairement délimitée. Seuls des accès réduits, la plupart piétonniers et réservés au personnel, permettaient de circuler d’un espace à l’autre.

L’enclos de l’hôtel-Dieu commença à s’ouvrir vers l’extérieur après la Première guerre mondiale. À partir du 1er janvier 1921, les Hospices louèrent à la commune de Clermont-Ferrand la partie sud des jardins, en bordure de la partie sud-ouest du boulevard Gergovia (la moitié ouest de l’actuel boulevard François-Mitterrand). La ville transféra sur cette parcelle de 11 575 m2 son jardin botanique78. Deux portes furent percées dans le mur de clôture : la première en bas de l’avenue Vercingétorix, l’autre face à la place Gambetta. Le public put ainsi accéder au nouveau jardin botanique dans le prolongement des promenades offertes par le jardin Lecoq. Mais ce fut surtout la construction de la polyclinique qui marqua un tournant dans la perception et l’usage de l’enclos. La polyclinique ouvrit le 1er janvier 1930. Cet établissement, destiné à accueillir des malades payant leur hospitalisation, se devait d’avoir une architecture et un cadre séduisants79. Le bâtiment de style Art déco fut ainsi implanté dans un jardin régulier partiellement arboré80. Et, pour mettre en valeur la façade principale depuis le boulevard Gergovia, une grille de clôture portée par un bahut et des grilles de fermeture en ferronnerie81 remplacèrent le haut mur d’enceinte. Pour la première fois, une large vue sur l’intérieur de l’enclos devint possible depuis l’espace public.

En outre, le jardin entourant la polyclinique n’eut qu’une destination, celle de l’agrément, ce qui était inédit dans l’histoire du site. Antérieurement, si les jardins de l’hôtel-Dieu pouvaient se prêter aux plaisirs bucoliques, leur raison d’être principale demeurait la production de plantes médicinales ou vivrières, y compris la vigne. Ce n’est d’ailleurs qu’à cette époque que l’on cessa d’utiliser les installations viticoles abritées dans l’étage de soubassement du corps de bâtiment sud de l’hôtel-Dieu82.

La perception et les représentations d’un monument dans son site

L’ouverture du jardin botanique comme la création du jardin de la polyclinique renforcèrent la beauté du site, en particulier l’effet qu’il produisait depuis le sud et le sud-ouest. Cette caractéristique avait très tôt été vantée par des observateurs, tel le docteur Auguste Peghoux qui écrivait en 1845 : « L’hôtel-Dieu est situé dans une position admirable ; il domine le terrain qui, s’abaissant tout autour en amphithéâtre, lui ouvre la vue d’une campagne accidentée et ravissante. Outre les cours engazonnés, ornées de fleurs, qui sont mises à l’usage des malades, ses promenades, en forme de longues terrasses, s’étendent dans les jardins avec un luxe digne des maisons les plus opulentes »83.

En 1931, une brochure de promotion de la polyclinique présentait des arguments comparables : le nouveau bâtiment s’élevait « sur un vaste emplacement en amphithéâtre ». Dans le « parc entièrement clos » qui l’entourait, « aux parterres fleuris, aux allées plantées d’arbres », les convalescents pouvaient « respirer l’air et reprendre peu à peu le contact avec la vie extérieure ». La façade principale, orientée à l’ouest, était « percée d’immenses baies dispensant partout air et lumière et permettant au regard d’embrasser d’un coup d’oeil l’hémicycle de montagnes dominé par le puy de Dôme »84.

Les assez nombreuses représentations de l’édifice et de l’enclos de l’hôtel-Dieu, notamment les lithographies des années 1830, les cartes postales des années 1900 et les photographies aériennes des années 1930-1950, témoignent également de l’attractivité des qualités paysagères du site. Souvent, les artistes (illustrateurs, photographes) choisirent de le représenter depuis le sud et le sud-ouest, là où les angles de vues étaient très dégagés. Dominant des espaces cultivés et verdoyants, les façades monumentales ouest et sud de l’édifice – et en particulier la colonnade du corps de bâtiment méridional – composaient effectivement un sujet de choix. Mais la façade principale fit aussi l’objet de prises de vue, soit dans l’axe de la rue Clémenceau, soit dans celui du boulevard Malfreyt. Clermont-Ferrand manquait de monuments mis en scène par des dégagements et des perspectives. Puisqu’il répondait à ces critères, l’édifice de hôtel-Dieu n’en était que plus apprécié.

Des bouleversements dévastateurs, 1950-1995

Réuni au jardin Lecoq par les rangées d’arbres bordant le boulevard Gergovia, l’enclos de l’hôtel-Dieu était devenu peu à peu un îlot de verdure au sein d’un tissu urbain en voie de densification. Cette caractéristique, ainsi que l’accord trouvé avec son environnement, furent profondément remis en cause après 1950.

Sous l'effet d'une forte croissance industrielle, Clermont-Ferrand connut au XXe siècle deux explosions démographiques. Sa population passa de 65 386 habitants en 1911 à 111 711 en 1926. Puis, après une période de légère baisse (101 128 habitants en 1936), le second pic se produisit au lendemain de la Seconde guerre mondiale avec 113 391 habitants en 1954 et 156 763 en 1975. L’une des conséquences de ce phénomène fut une grave crise du logement qui dura plusieurs décennies. À partir de 1920 s’engagea pourtant une expansion urbaine qui toucha l’ensemble du territoire de Clermont-Ferrand, ainsi que les communes voisines85.

Déjà bâtis, et pour certains encore très récents, les quartiers limitrophes de l’enclos de l’hôtel-Dieu évoluèrent peu jusqu’au début des années 1950. Ils furent ensuite tous quasi intégralement rasés et reconstruits entre 1955 et la fin du XXe siècle (avec un acmé de 1970 à1985). Seuls deux secteurs changèrent peu : d’une part les îlots délimités par les rues du Puits artésien, de Ceyrat, de Gravenoire et de Montrognon, d’autre part l’îlot situé entre le boulevard Malfreyt, l’avenue Vercingétorix, la rue de Poterat et la rue Meyrand-des-Pradeaux.

Au nord et au nord-est, les quartiers du Fond de Jaude et du Tournet furent les plus touchés86. En particulier, tous les petits immeubles qui constituaient leur front bâti septentrional sur la rue Lagarlaye et sur le boulevard Malfreyt disparurent. Des bâtiments nettement plus volumineux prirent leur place, ainsi que des espaces ouverts (parvis piétonnier, accès à des parkings). L’un de ces nouveaux immeubles, construit de 1973 à 1975 entre la rue Clémenceau et la nouvelle rue De-Lattre-de-Tassigny87, a plus spécifiquement nuit à la perception de la façade principale de l’hôtel-Dieu. Longue et haute barre orientée nord-sud, placé en biais par rapport à l’axe de la rue Clémenceau, il est en total rupture avec son contexte. Son échelle disproportionnée écrase la façade de l’hôtel-Dieu, son implantation annihile la perspective de la rue Clémenceau. Heureusement, les bâtiments qui furent édifiés à l’ouest de l’enclos (entre la rue Lagarlaye et la rue du Puits artésien) et au sud (entre la place Gambetta et la rue de Rabanesse) n’eurent pas un tel impact. Il est vrai qu’ils bénéficient d’une situation plus favorable, en contrebas de la butte de Clermont et de l’autre côté d’un large boulevard arboré.

L’enclos de l’hôtel-Dieu fit également l’objet de transformations très importantes. D’une part, de nouvelles constructions augmentèrent l’occupation des sols. D’autre part, son compartimentage disparut. Enfin, ses limites changèrent au sud et au nord-est.

Le processus de densification débuta dans le secteur nord-ouest, entre la rue Lagarlaye et la polyclinique. La nouvelle faculté mixte de médecine et de pharmacie fut élevée sur cet emplacement de 1950 à 195488. Bien que de dimensions non négligeables, l’édifice s’inscrivit harmonieusement dans le site. La réussite de son insertion procéda de ses alignements parallèles à la voirie et aux lignes directrices du tissu urbain, ainsi que de la limitation en hauteur de ses volumes et de leur étagement dans la pente. Comme pour la polyclinique, et dans sa continuité, le haut mur de l’enclos fut abattu le long de la rue Lagarlaye et du boulevard Gergovia. Un bahut surmonté d’une grille de clôture et des grilles de fermeture le remplacèrent afin de dégager les vues.

Quelques années plus tard, de nouveaux travaux se déroulèrent à l’est du site. En 1958-1959, la maternité fut agrandie par un doublement en épaisseur à l’ouest et par une aile en retour à l’est89. Cette aile respecta l’alignement et le gabarit imposés aux façades bordant l’avenue Vercingétorix. Il en fut de même pour l’extension du laboratoire90, du côté nord du pavillon Émile-Roux (1978-1981). Le centre d’hépato-gastro-entérologie91 vint s’ajouter à cet ensemble en 1981-1983. Il s’étendit jusqu’à la rue Saint-Guillaume, à l’emplacement de bâtisses acquises par l’établissement hospitalier au fil des années. Là-encore, l’alignement et le gabarit sur l’avenue furent respectés, non sans lourdeur.

Au coeur même de l’enclos, plusieurs petits bâtiments abritant des annexes techniques ou administratives furent construits ou remaniés. Parmi eux, seul le pavillon dénommé Pasteur bénéficia d’une architecture un tant soit peu élaborée. Édifié en 1962-1963 avec des éléments préfabriqués, il prit place entre le corps de bâtiment sud de l’édifice de l’hôtel-Dieu et la polyclinique.

Comme le montrent bien les photographies aériennes92, dès la fin des années 1950 la majeure partie de l’enclos fut unifiée en un seul espace. Quelques cloisonnements intérieurs subsistèrent, ceux bien sûr liés au relief (par exemple entre la première cour de l’édifice et l’arrière de la faculté), et d’autres liés à des fonctions (l’enclave du jardin botanique municipal, l’enceinte de l’école de sages-femmes). Cette fusion des parcelles non construites eut pour objectif de faciliter la circulation et le stationnement des automobiles. La première cour de l’édifice, ainsi que l’esplanade au pied de la façade sud du corps de bâtiment méridional, devinrent des parkings essentiellement réservés au personnel de l’établissement (avec une priorité accordée aux médecins). Pour faciliter le flux des véhicules, l’on aménagea en 1994 une nouvelle entrée sur le boulevard Charles-de-Gaulle, au sud du jardin de la polyclinique. De ce processus résultèrent deux caractéristiques importantes. Premièrement, les circulations des personnes devinrent libres dans ce nouvel espace intérieur désormais ouvert. Secondement, l’étendue globale des espaces verts diminua au profit des surfaces macadamisées.

La modification des limites extérieures de l’enclos prit du côté sud un aspect très mutilant. Le 22 mars 1968, la commission administrative des hôpitaux de Clermont-Ferrand décida de céder à la Caisse autonome de retraites des médecins français le terrain occupé depuis 1921 par le jardin botanique communal. Cette vente réduisit la superficie de l’enclos d’environ 18 000 m2. Et surtout, elle eut pour conséquence d’anéantir la composition urbaine formée de « l’amphithéâtre » verdoyant et de « la courbe gracieuse contournant le mamelon »93. En effet, un ensemble d’immeubles de commerce et de logement94 fut construit de 1970 à 1973 sur le terrain aliéné. L’implantation de ces bâtiments amputa profondément le relief et boucha toutes les vues lointaines sur le site. Elle supprima l’ample dégagement qui mettait en valeur la colonnade du corps de bâtiment sud de l’édifice de l’hôtel-Dieu.

Au nord-est, ce fut en revanche une extension de l’enclos qui détruisit encore une autre partie de la ville ancienne. En 1993-1994, les bâtiments de l’îlot compris entre l’avenue Vercingétorix et les rues Saint-Guillaume, Meyrand-des-Pradeaux et de Poterat furent rasés. L’administration des hôpitaux de Clermont-Ferrand avait peu à peu acquis ces propriétés. Sur l’emplacement libéré (d’une surface totale de 3 507 m2), l’on aménagea un parking pour les voitures du personnel. Deux ans plus tard, un nouvel accès pour le service des urgences fut créé dans l’ancien angle des rues Meyrand-des-Pradeaux et Saint-Guillaume.

Épilogue : la fermeture, l’attente de nouvelles affectations

En mars 2010, près de 250 ans après les premières acquisitions nécessaires à son transfert, l’hôtel-Dieu de Clermont-Ferrand a fermé définitivement ses portes. Ses bâtiments et son enclos, devenus au fil des années une enclave dans l’hyper-centre de la capitale auvergnate, présentent un grand intérêt foncier. L’administration des hôpitaux de Clermont-Ferrand a décidé de vendre l’ensemble. Il appartient maintenant aux services patrimoniaux de l’État, aux collectivités territoriales et aux futurs acquéreurs de lui donner un avenir préservant ses valeurs patrimoniales historiques, urbaines, architecturales et environnementales.

Historien de l'architecture. Prestataire pour le service régional de l'Inventaire Auvergne, puis Auvergne-Rhône-Alpes, en 2014-2015 puis 2021-