Historique complémentaire

Le château de Grézieux est mentionné dans une charte du Forez en 1291 (castrum, villa et mandamentum de Greysiaco ; Dufour) ; Pierre du Verney (ou Vernet) en rend alors hommage au comte de Forez. Par la suite, le château change plusieurs fois de mains (E. Salomon donne la succession des propriétaires, parmi lesquels il cite en particulier Annet de César en 1540, dont les armoiries auraient été visibles à Grézieux, les Henrys d'Aubigny entre la fin du 16e siècle et 1670, puis les Bérardier jusqu'en 1775, et enfin les Chappuis entre 1775 et 1791). La famille d'Apchon aurait également possédé ce château à la fin du 15e siècle (renseignement oral).

En 1801, Claude-Joseph Buer, procureur du roi à Montbrison, rachète (au lyonnais Simon Dupin) le château, avec sa réserve (enclos, jardins, bâtiments et pigeonniers), et les domaines du Colombier, des Rapeaux et de Thévenon. En 1802, il achète également le domaine Brunel, au Bourg, puis d'autres terres et domaines dans les communes voisines (L'Hôpital-le-Grand, Chalain-le-Comtal, pour un total général de 670 ha dans la plaine du Forez ; Gerest).

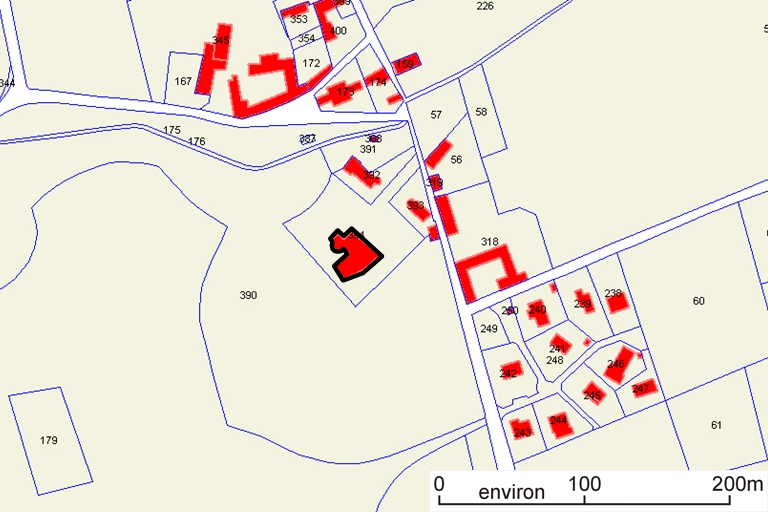

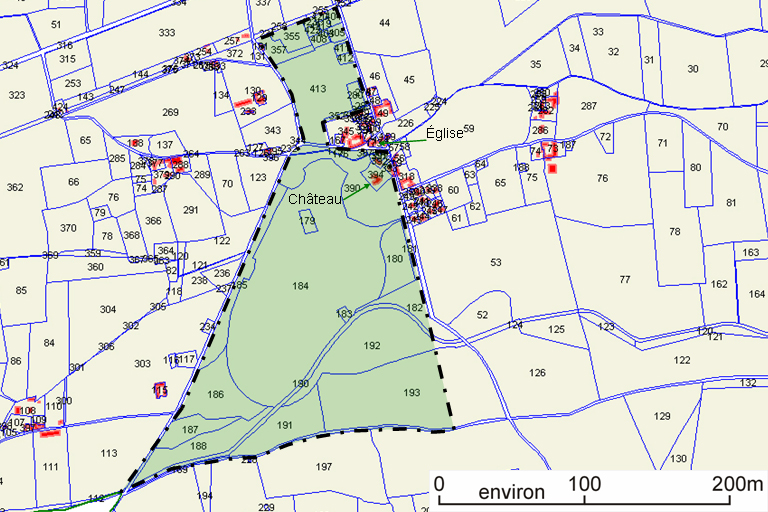

Le plan cadastral de 1809 montre l'emprise du château au début du 19e siècle, que la comparaison avec le plan géométral levé en 1806 (AD Loire, Fi) permet d'affiner. On y distingue en effet une tour à l'angle oriental ; malgré son plan plus ou moins arrondi, il s'agit peut-être de la "tour carrée couronnée de mâchicoulis" écroulée "au commencement de ce siècle" (d'après le Forez pittoresque... ; donc au début du 19e siècle), qui était peut-être le donjon du château médiéval. Le bâtiment montre en effet à cet endroit des traces d'arrachement et de reconstruction de l'angle. La façade nord-est du bâtiment est peut-être implantée sur des murs médiévaux, mais dans son état actuel elle ne présente pas de vestige datable d'avant le 15e siècle. Elle est percée de fenêtres à encadrements à cavet et congés en forme de feuille, au rez-de-chaussée et au 1er étage, mais ces ouvertures ont été remaniées, sans doute au 19e siècle (changement des linteaux et des appuis, avec sans doute un élargissement des fenêtres de l'étage, surmontées d'arcs de décharge en brique) ; la porte située la plus au sud est peut-être en place. Les vestiges d'enduit imitant le bossage qui subsistent sur cette façade sont datables du 16e ou du 17e siècle. L'élévation du côté nord-est est datable de la fin du 16e ou du 17e siècle ; les fenêtres ont également été remaniées (remplacement des croisillons). Ces reprises des ouvertures correspondent peut-être aux travaux de mentionnés par le Forez pittoresque... sur les "nouvelles constructions des XVIe et XVIIe siècles, que l'on restaure en ce moment". Les deux portes à encadrement mouluré à tore et linteau en anse de panier en calcaire blanc, sur les élévations nord-ouest et sud-ouest, ont peut-être été mises en place à la même époque. Cette façade était encadrée par deux pavillons, bien visibles sur le plan de 1806, et encore sur le plan dessiné pour la réfection du jardin en 1886 (A Privées).

La matrice de 1830 (AD Loire, 3P 604) précise la nature des parcelles : 1809 A 71, château et bâtiment, et 1809 A 69, 70, maison et bâtiment ("domaine de la Cour", dit plus tard "maison Gallon" ; AD Loire 3P 605). Le château possède à l'époque une avant-cour bordée au nord-est par le mur d´enceinte, et dont l'entrée est protégée par deux tourelles (voir IA42003394), une cour sur l'arrière, et sans doute une basse-cour au nord-ouest, bordée par des bâtiments de dépendances (la "maison Gallon"). En 1835, la propriété passe à Françoise de Vazelhes (morte en 1857), l'une des trois filles de Claude Joseph Buer, épouse de (Gaspard) Joseph Florimond de Bronac de Vazelhes (mort 1885) ; elle se transmet ensuite à leur fils Henri Joseph (1820-1871), avocat à Montbrison, mais surtout propriétaire terrien à Grézieux, qui agrandit le domaine (il achète 98 ha aux Battant de Pommerol en 1857, puis 88 ha aux Portier et aux Courbon de Saint-Genest en 1867, voir IA42003396). À sa mort en 1871, la propriété de Grézieux comprend en six domaines sur 550 ha et il n'a qu'un héritier (hormis son père, toujours vivant), son fils Etienne (1853 ou 1854-1932).

La matrice cadastrale (AD Loire, 3P 607) indique que le passage de la majorité du domaine à Etienne de Vazelhes s'est fait en 1882 ; celui-ci délaisse alors le château de la Pierre (à Saint-Paul-d'Uzore ; étudié, voir IA4200301), où il s'était établi dans les années 1870, pour Grézieux, où il fait immédiatement faire des travaux. Il commence par faire démolir le mur d'enceinte, vers 1882-1885 (d'après les notes de Forissier, maire de Chalain-le-Comtal) : le fossé passant devant l'avant-cour du château est alors comblé, le pont qui l'enjambait supprimé, ainsi que le pan de mur joignant les deux tourelles et le portail en bossage qui se trouvait au milieu (éléments visibles sur une photographies datable du début des années 1880 ; A Privées). Les communs ou dépendances situés au nord-ouest du château (1809 A 69, 70) avaient peut-être été démolis ou transformés dès 1846 (voir AD Loire, 3P 605 : Maison Gallon, A 69, 70, barrée en 1846). Etienne de Vazelhes fait construire à la place de nouvelles écuries et une habitation dans le parc, entre 1884 et 1889 : il s'agit sans doute des bâtiment adossés aux tourelles (voir IA42003394), et d'un bâtiment situé au sud du château, visible sur le plan de 1886, mais qui n'existe plus (AD Loire, 3P 607 : constructions nouvelles sur la parcelle A 72 : écurie, achevée en 1884 ; écurie achevée en 1887 ; maison achevée en 1889). Un plan pour le parc paysager, qui englobe le petit noyau villageois (lui-même largement constitué de bâtiments relevant du château : ferme et maison du régisseur, voir IA42003386, maisons d'ouvriers, voir IA42003385, IA42003387 et IA42003388) est donné en 1886 par Louis Cottin, architecte paysagiste, rue de Paris à Nevers. Dans les années qui suivent, des arbres d'ornement y sont plantés (A Privées, factures pour plantation d'ifs et de wellingtonias par Brissard, 1888-1889). Enfin, des modifications sont faites aux façades (voir supra, travaux mentionnés par le Forez pittoresque...) et les pavillons bordant la façade nord-est sont supprimés : encore dessinés sur le plan de 1886 (on distingue le pavillon oriental, coiffé d'un toit en pavillon à forte pente, sur la photographie de l´entrée du château sans doute prise vers 1880 ; A Privées) ils ont disparu lors de l'état des lieux des bâtiments établi en 1910 (infra).

Dans le 1er quart du 20e siècle, de nouveaux travaux sont menés au château. L'état des lieux des bâtiments et un projet sont dressés en 1910 par l'architecte J. Tesseire ; un autre projet est donné en 1911 par F. Dodat, architecte à Saint-Etienne, successeur de J. Pacaud. Les travaux sont réalisés par le maçon Gatier (sans doute Julien Gatier, entrepreneur à Boën). Le château est surélevé et le niveau de comble, dont les ouvertures sont murées sur les photographies prises avant les travaux (A Privées), transformé en comble à surcroît éclairé par des lucarnes passantes (qui reprennent les anciennes ouvertures, agrandies et dotés, côté nord-est, de croisillons ; côté sud-est, l'allongement des montants utilise des pierres de remploi ; dans l'angle rentrant ouest, le niveau de comble est créé). Les toitures, à faible pente et en tuile creuse, sont refaites en tuile écaille, avec une forte pente permettant d'accueillir un second étage de comble, éclairé par de petites lucarnes. Les fenêtres des façades de l'angle rentrant ouest sont largement refaites. Enfin, le château est doté d'un nouveau donjon : une haute tour de plan circulaire, à six niveaux d'élévation, couronnée d'un mâchicoulis sur consoles, est édifiée sur l'angle oriental du bâtiment nord-ouest. Ce signal dans le paysage fait l'objet du titre du paragraphe ("Un donjon dressé au coeur des terres") qu'Henri Gerest consacre à Etienne de Vazelhes, figure de l'aristocratie forézienne de la fin du 19e siècle et du débur du 20e. Passionné de mise en valeur agricole, il tient l'essentiel de ses domaines en exploitation directe, avec un régisseur et de nombreux ouvriers agricoles logés dans les maisons du village (pour les couples mariés) ou dans les dépendances du château (célibataires). En plus de son intérêt pour les cultures (et en particulier l'irrigation), il développe l'élevage du cheval de travail pour les mines et l'industrie stéphanoises et pour la remonte de l'armée (voir IA42003397) ; enfin il pratique la viticulure dans son domaine de Curtieux, au nord de Montbrison (propriété provenant du père de Claude Buer).