L'emplacement : la campagne devenue centre-ville.

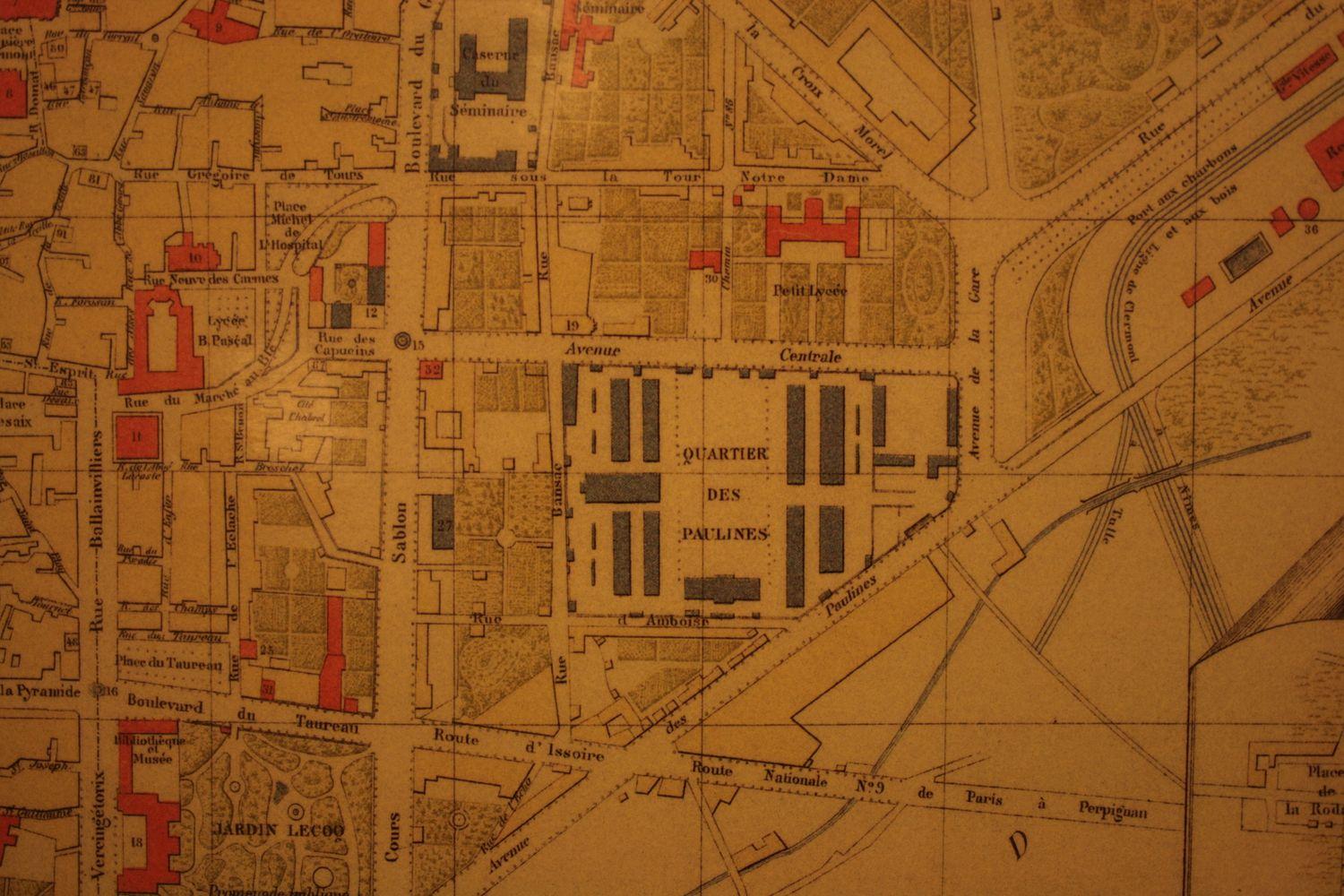

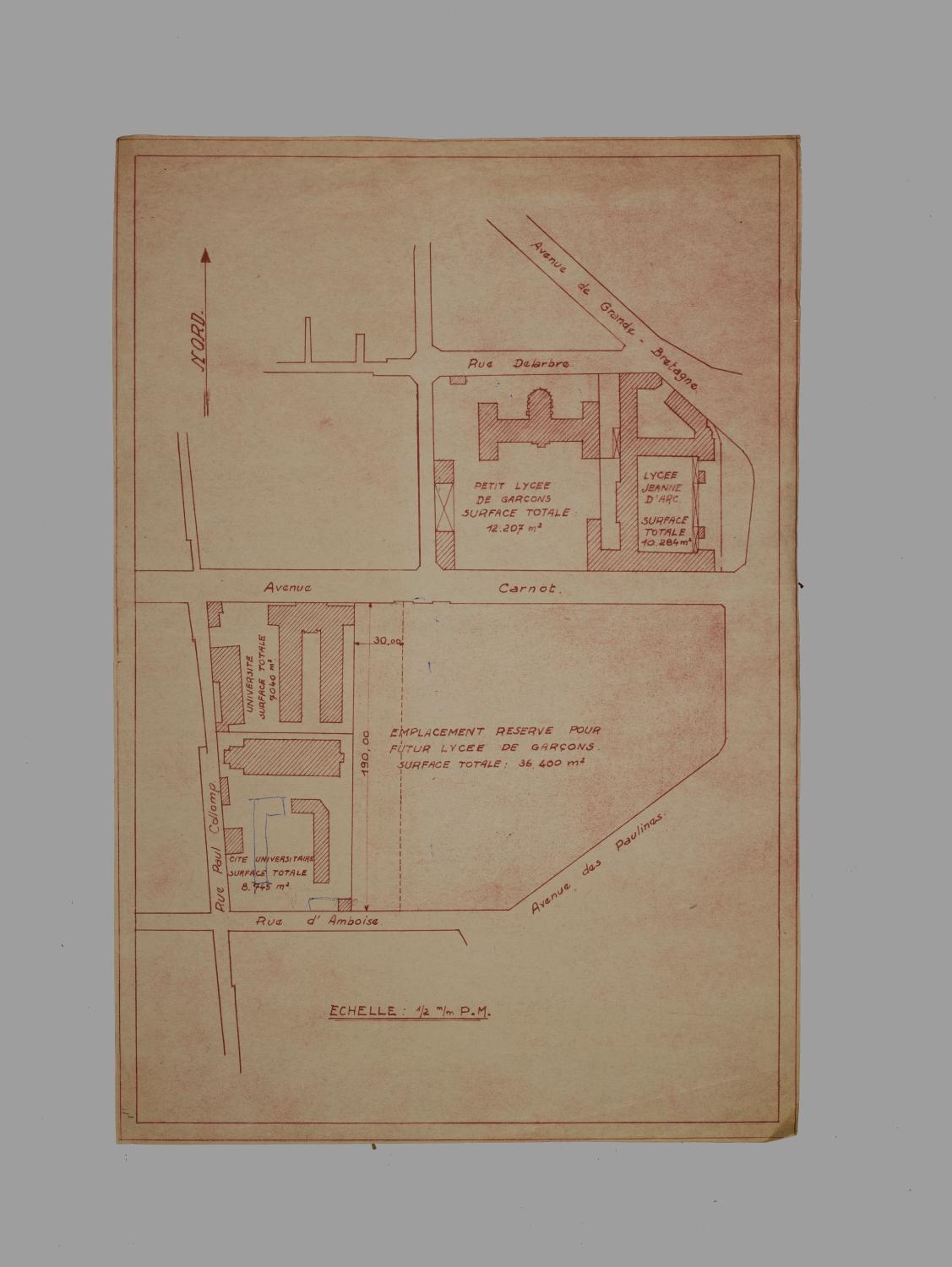

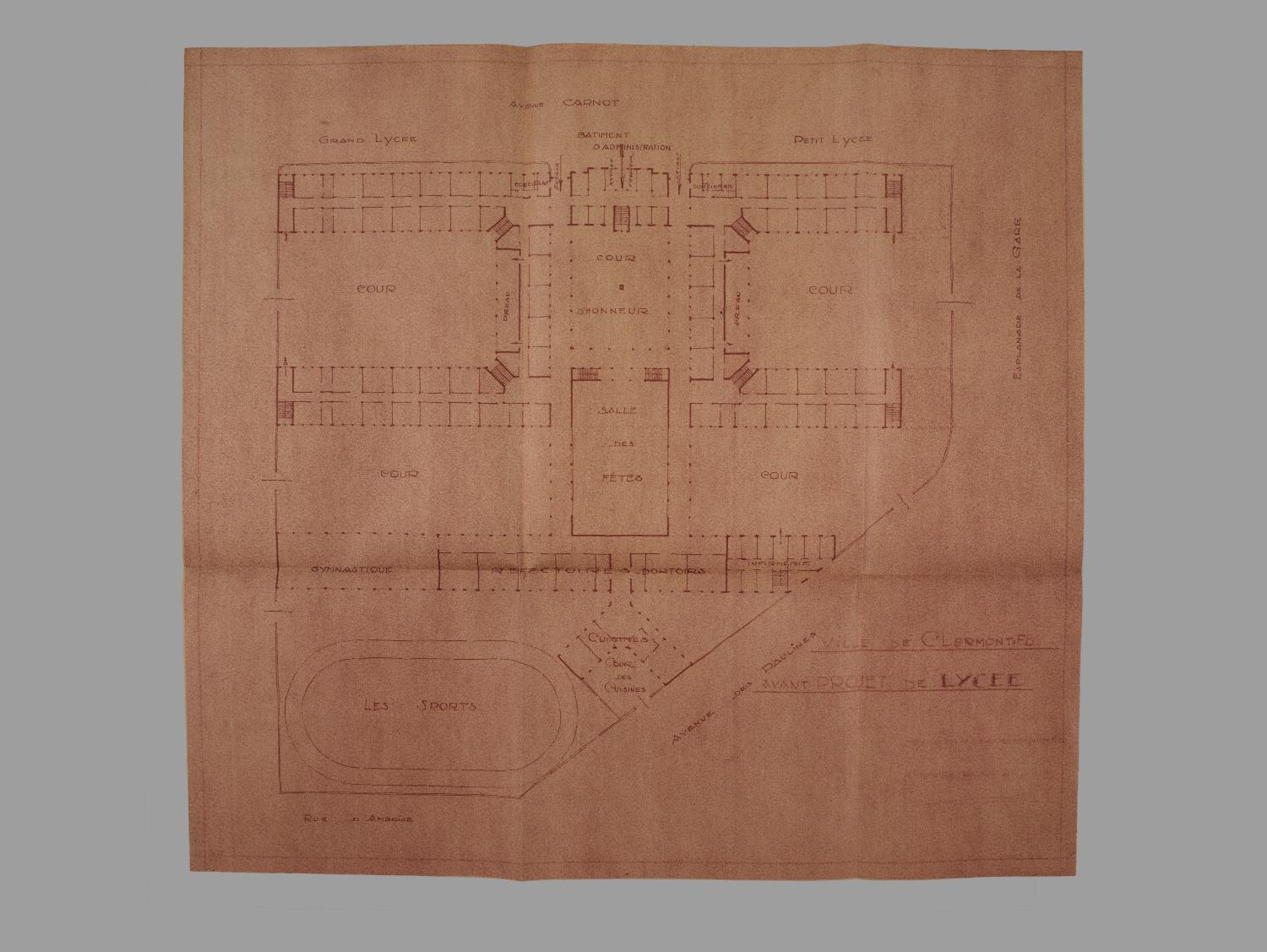

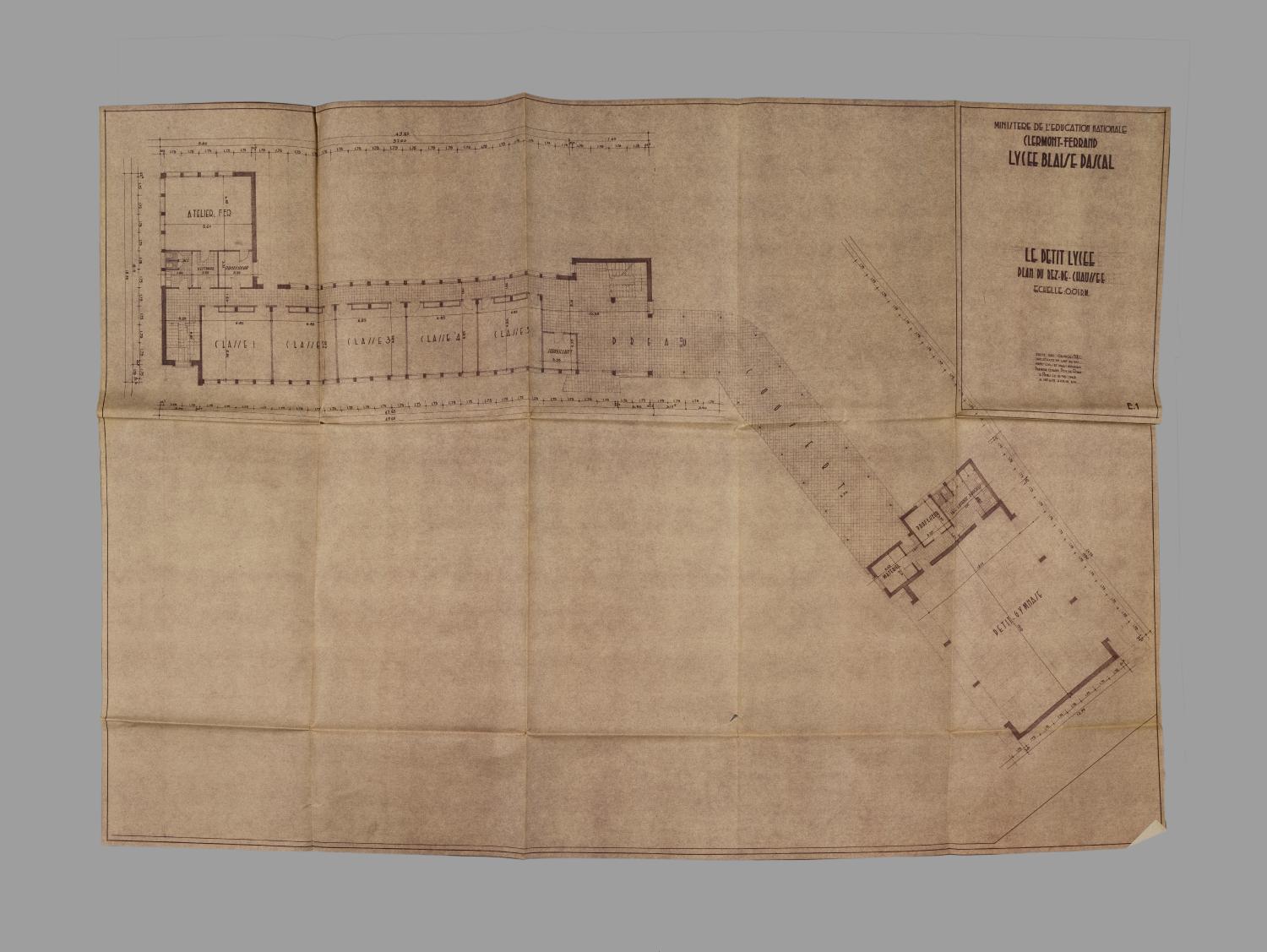

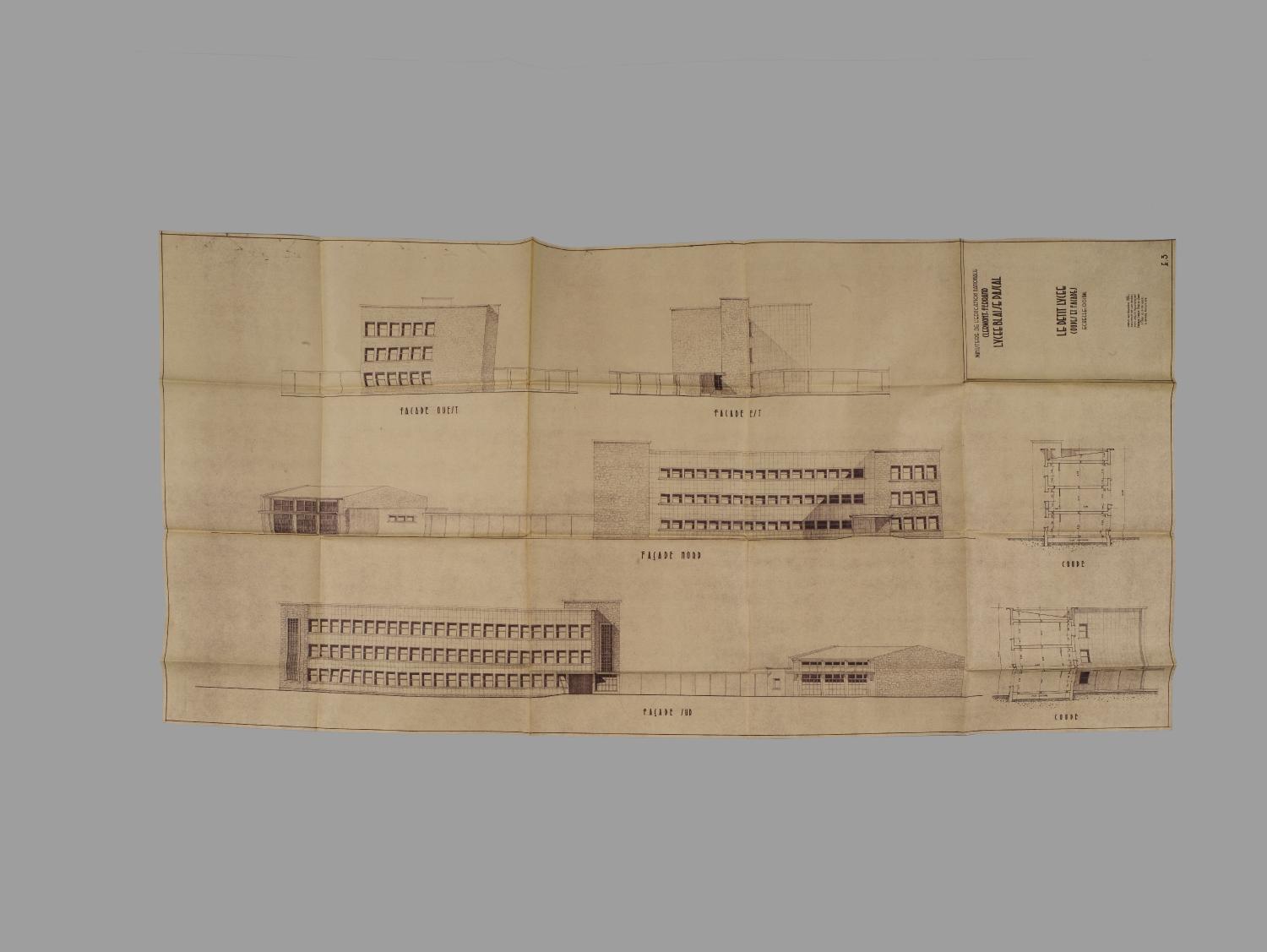

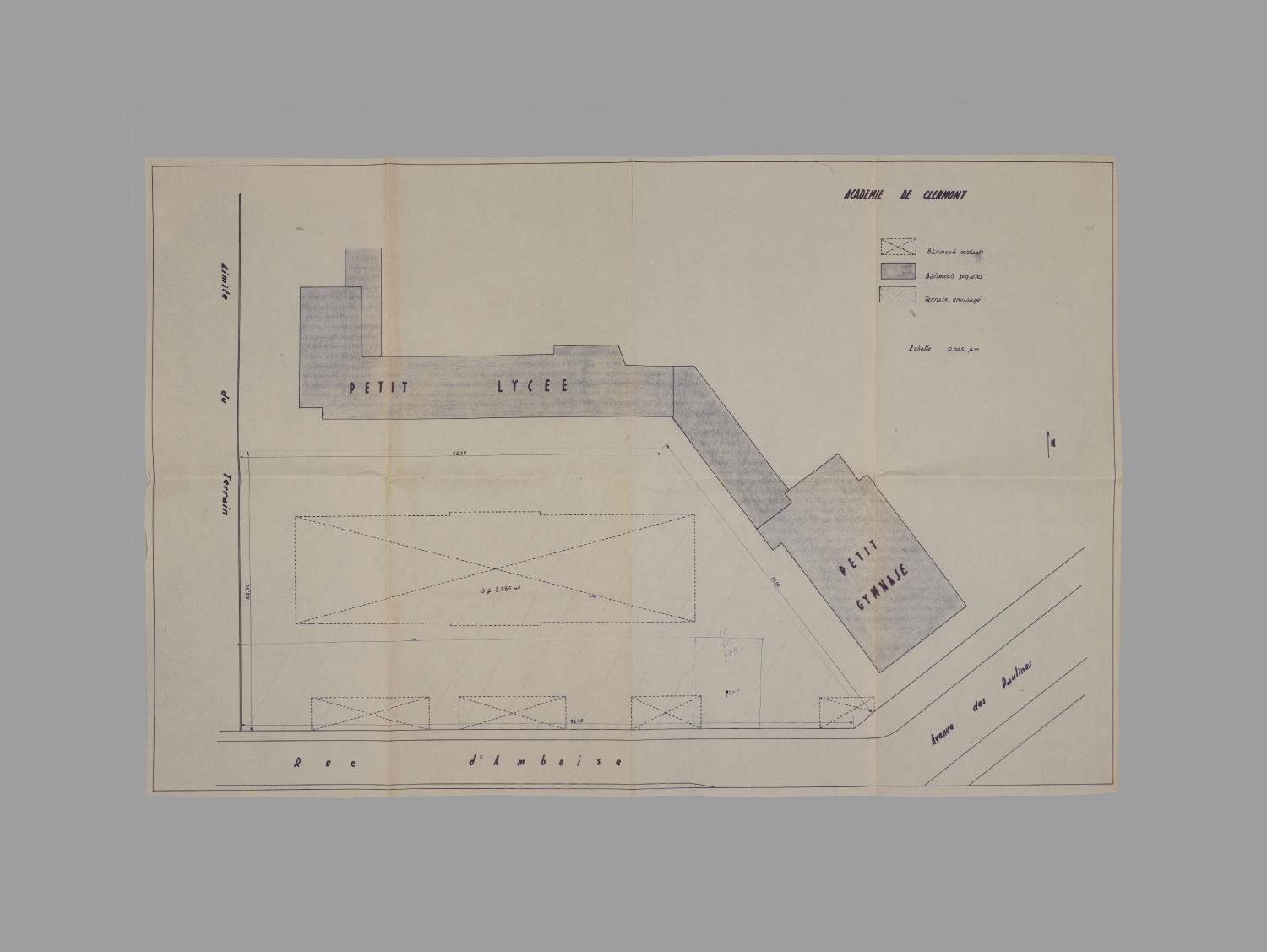

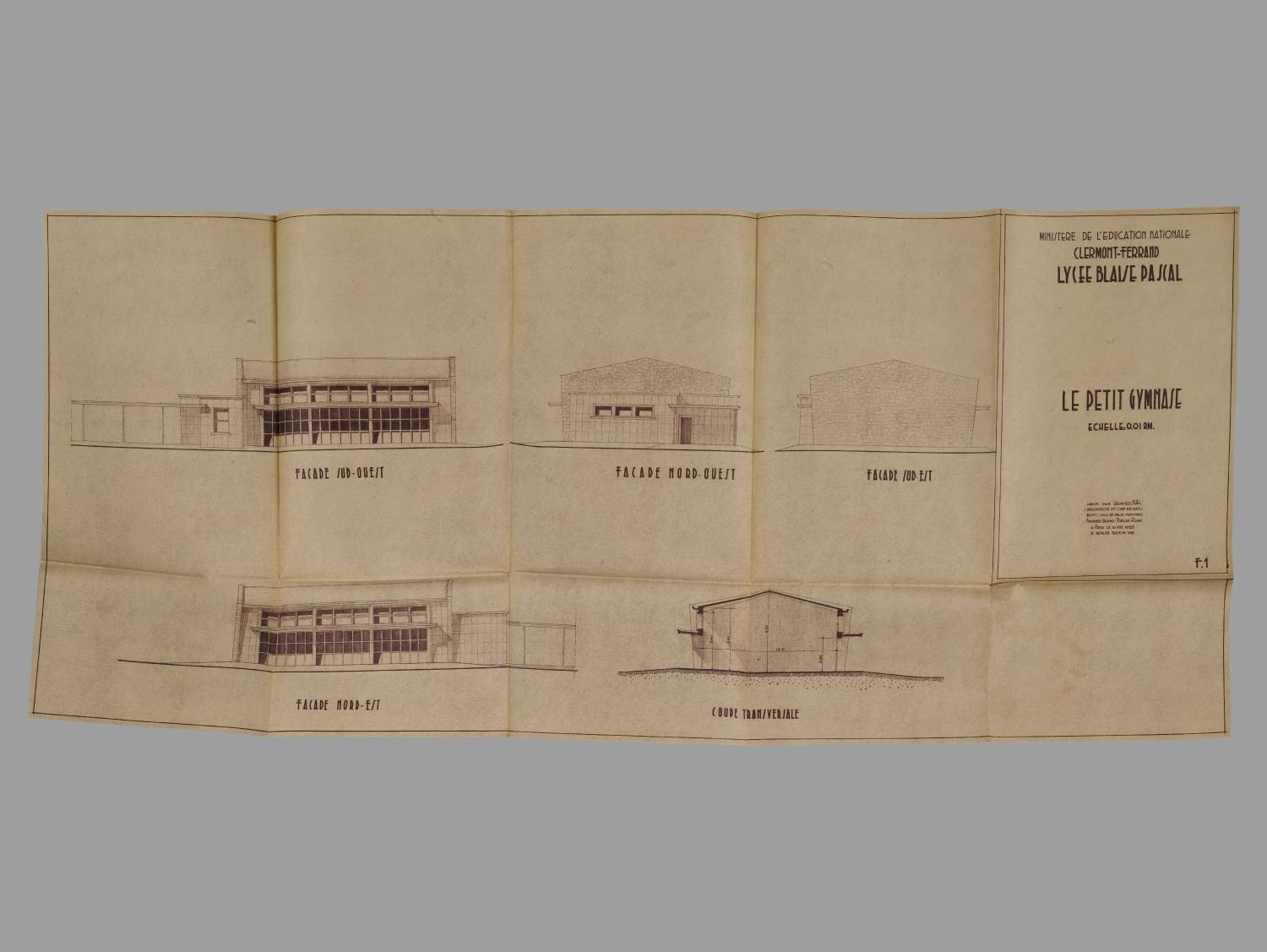

Dans les années 1870 avait été décidé une extension du lycée de garçons Blaise-Pascal sous la forme de la construction d'un Petit lycée (devenu entre temps partie constituante du lycée de jeunes filles Jeanne-d'Arc1), à 500 mètres du site d'origine, les locaux de l'ancien collège jésuite depuis 1804. Dans les années 1920, le Petit lycée ne suffit plus et préfet et municipalité s'entendent sur les avantages qu'il y aurait à construire un lycée ex-nihilo dans le même secteur. En y ajoutant le projet de cité universitaire, le futur quartier mériterait alors sa qualification d'estudiantin.

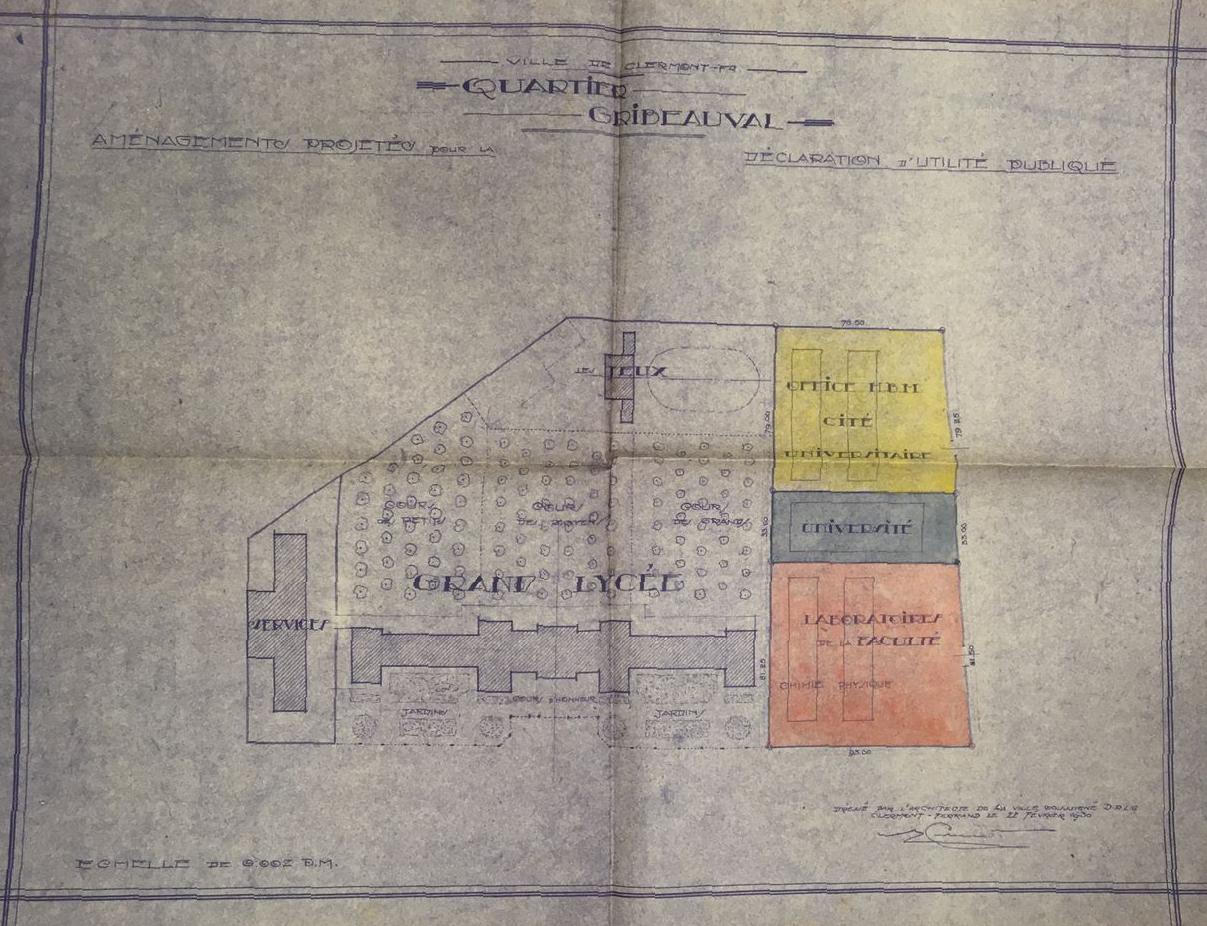

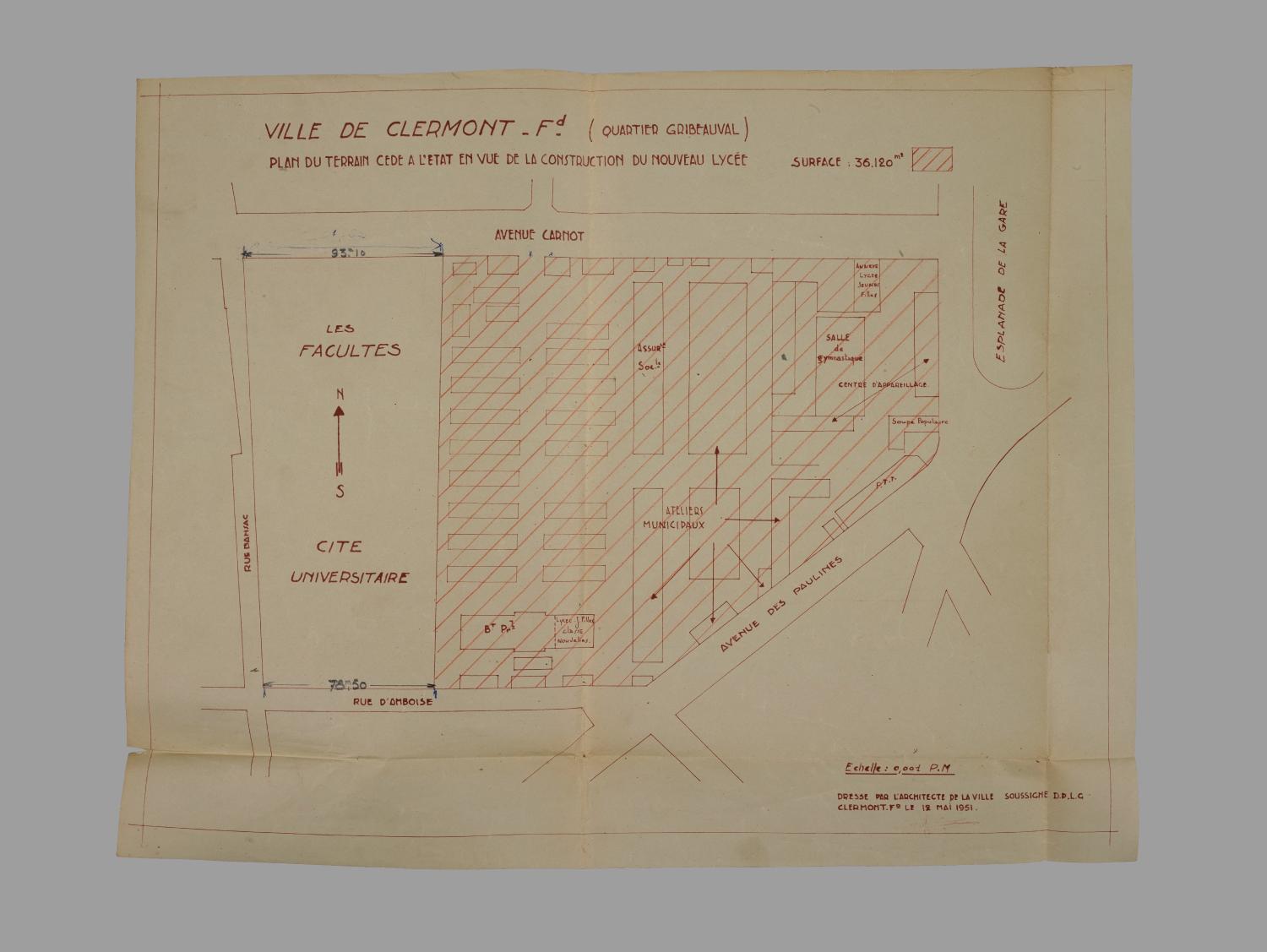

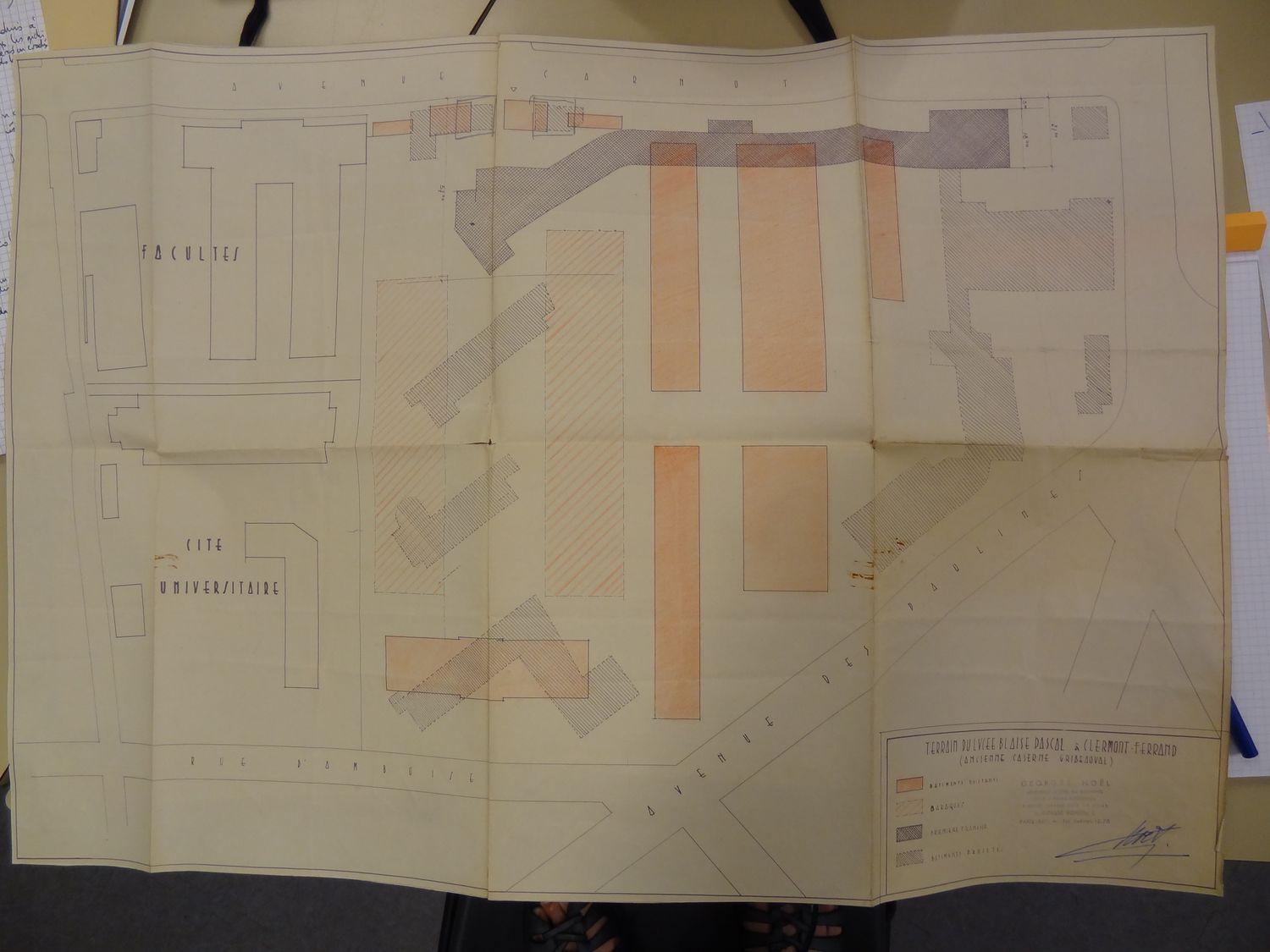

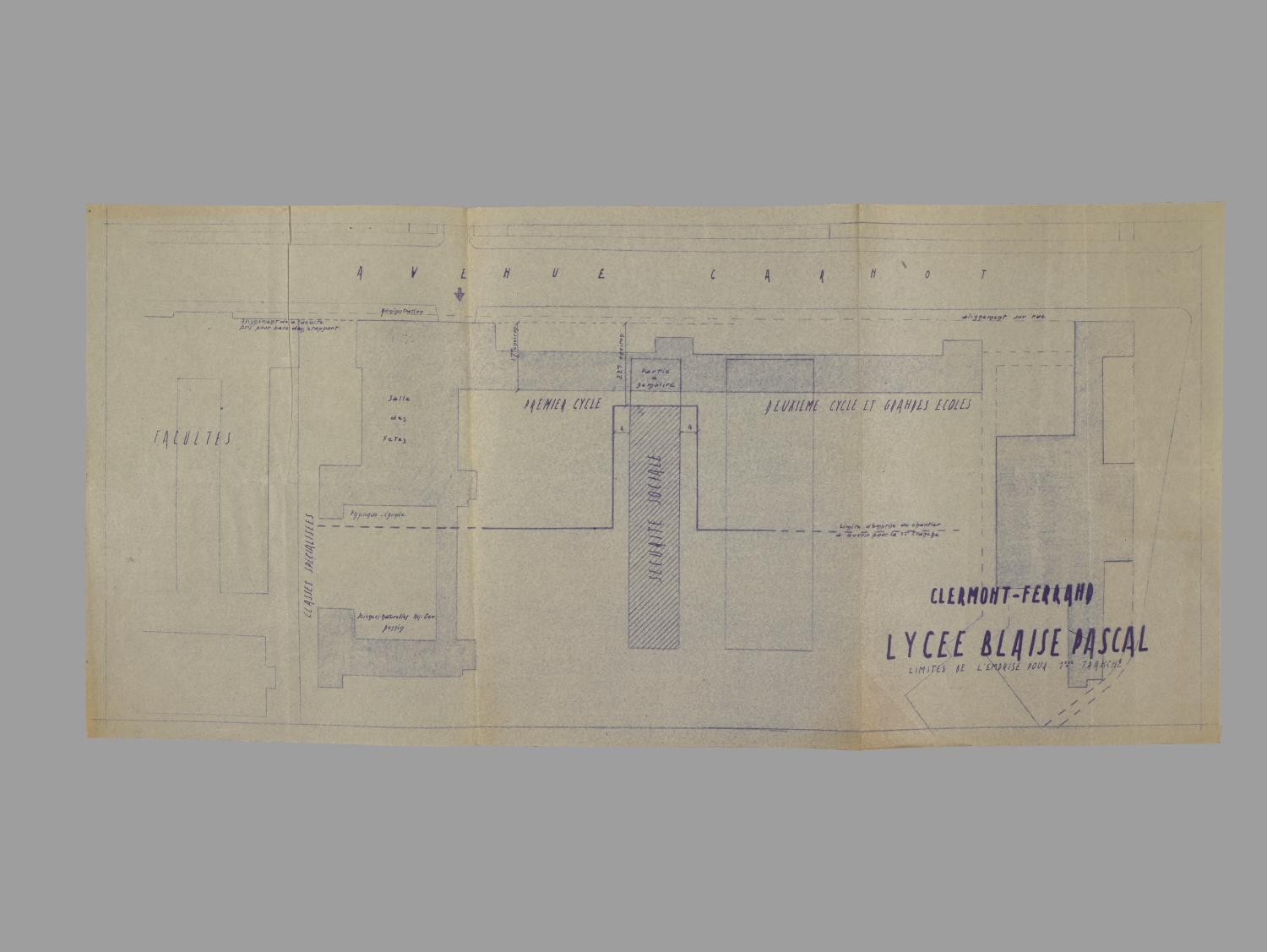

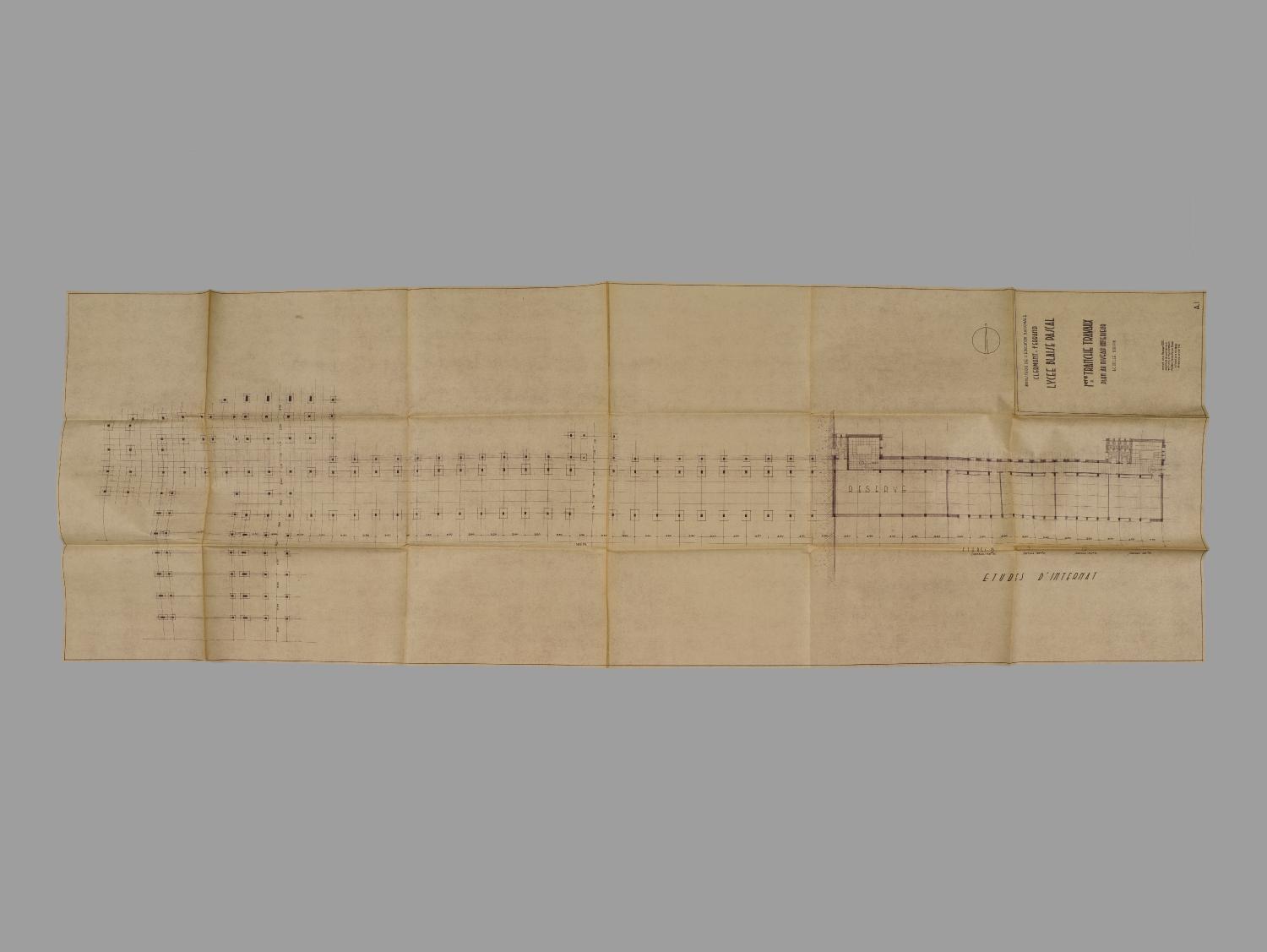

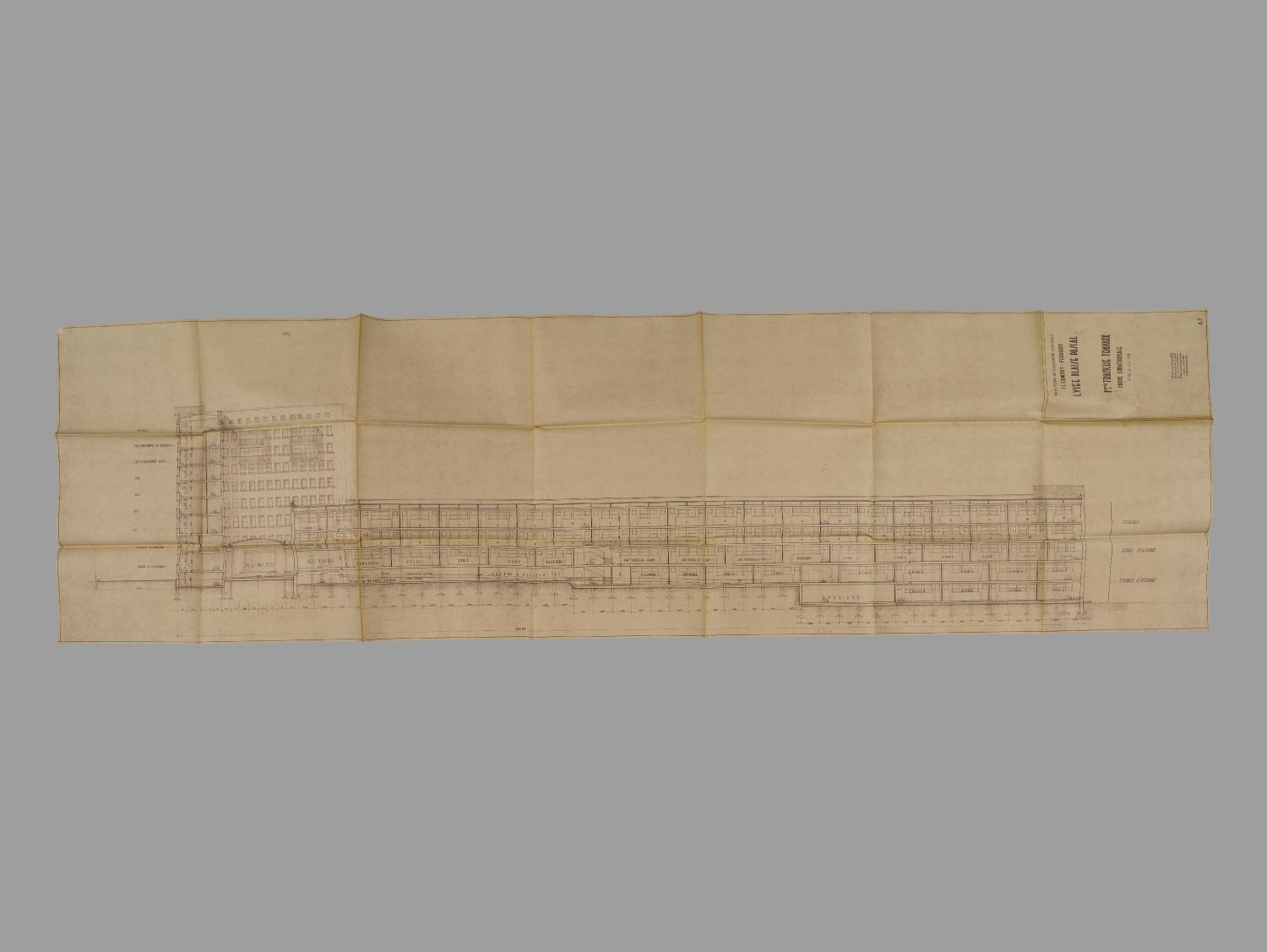

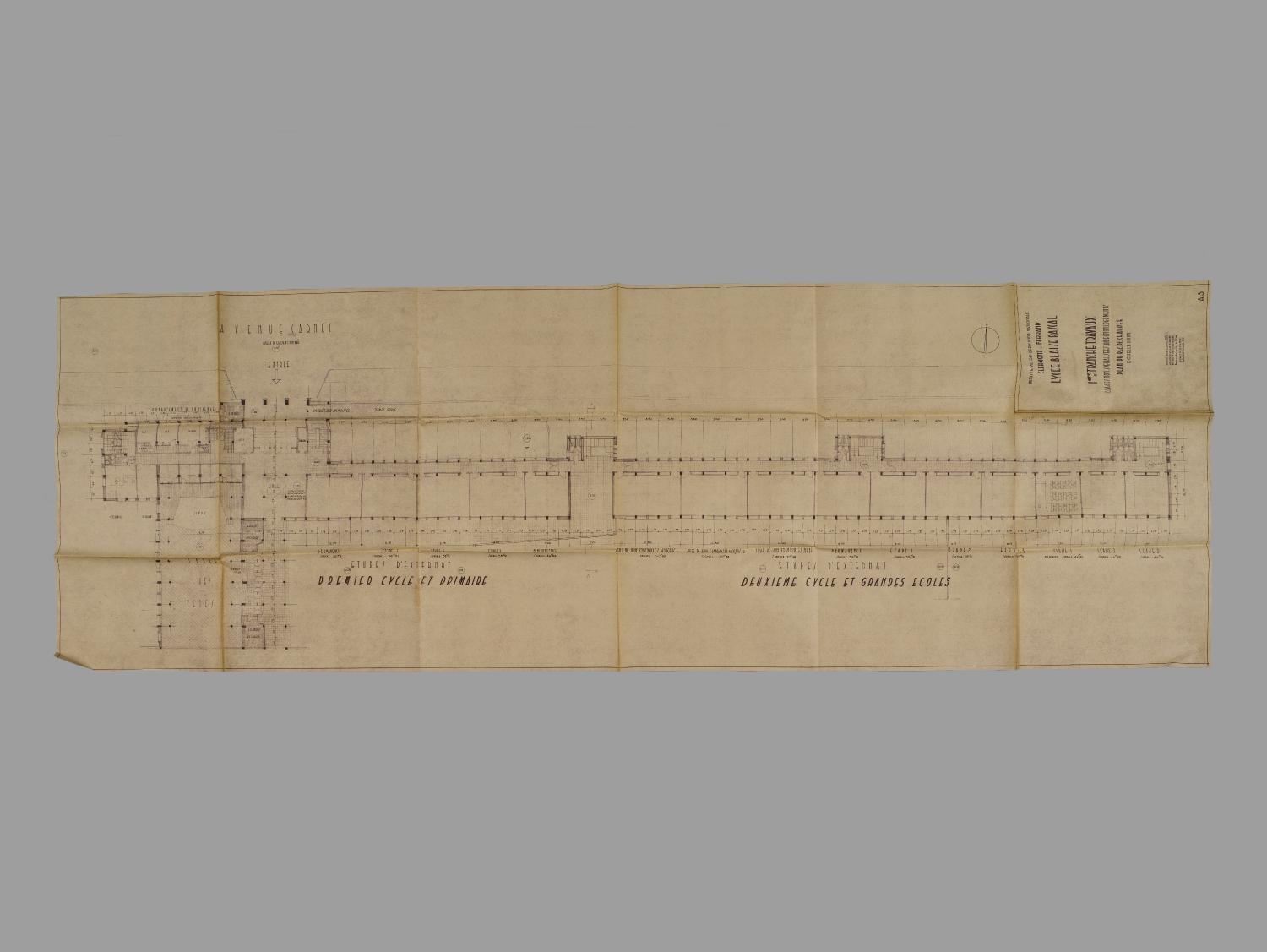

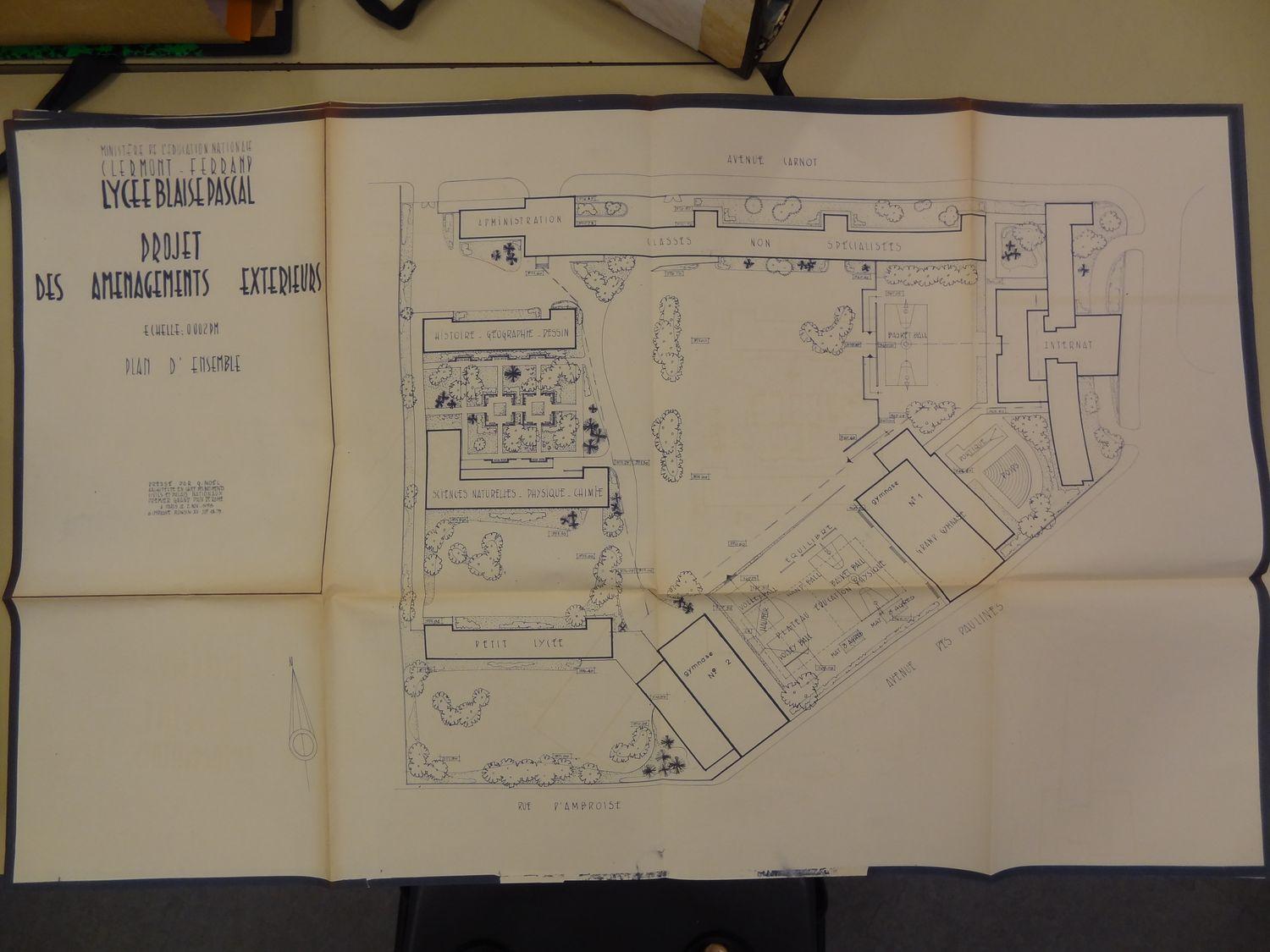

Le 29 août 1929, il est ainsi décidé lors d'une délibération du conseil municipal que la ville demandera à l'administration des Domaines la cession de la caserne Gribeauval, désaffectée, pour la construction d'un lycée de garçons et d'une cité universitaire. La municipalité se trouve fondée à en faire la demande, ayant signé le 8 juillet 1857 avec le département de la Guerre une convention par laquelle elle fournissait un terrain pour la construction de la caserne Gribeauval (convention approuvée par le décret du 6 juillet 1858). Ce "quartier" représente un hectare 66 ares de bâtiments et 3 hectares 46 ares de terrain non bâti. Le 30 octobre 1929, le maire présente le projet de cette façon : "Pour continuer l'oeuvre entreprise depuis quelques années et pour doter Clermont-Ferrand de toutes les installations et tous les aménagements nécessités par son extension, tant au point de vue de la voirie qu'au point de vue de l'assainissement et de l'enseignement, l'administration municipale a fait dresser un programme de travaux, dont l'exécution en raison de son caractère exceptionnel, ne peut être assurée que par la voie de l'emprunt. [...] Le quartier Gribeauval ayant été évacué par suite du mouvement prescrit pour le regroupement des troupes il nous parut tout indiqué pour l'exécution de nos projets (1°/ construction des deux lycées de garçons, 2°/ maison des étudiants et enfin facultés). [Premièrement] la situation centrale en faisait un emplacement de tout premier choix, [deuxièmement] la proximité de la bibliothèque, des facultés, de l'école de médecine, et des beaux-arts favorisait tout particulièrement les différentes catégories d'étudiants qui, sans perte de temps pouvaient suivre les cours les plus variés, [troisièmement] et enfin, sa surface assez considérable permettait de grouper en un seul centre les différents bâtiments." En outre, le recteur avait fait valoir au préfet par courrier du 22 janvier 1929 qu'en regroupant Petit et Grand lycée sur ce site, à proximité du même coup du lycée de filles, des économies pourraient être faites.

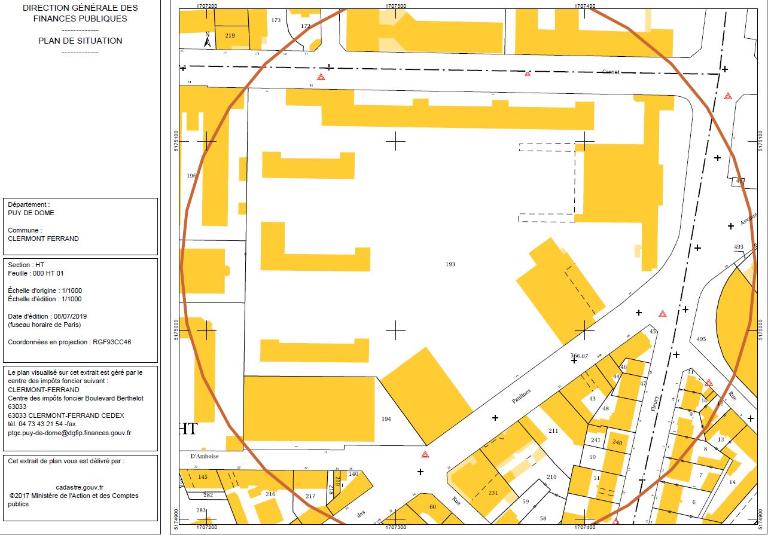

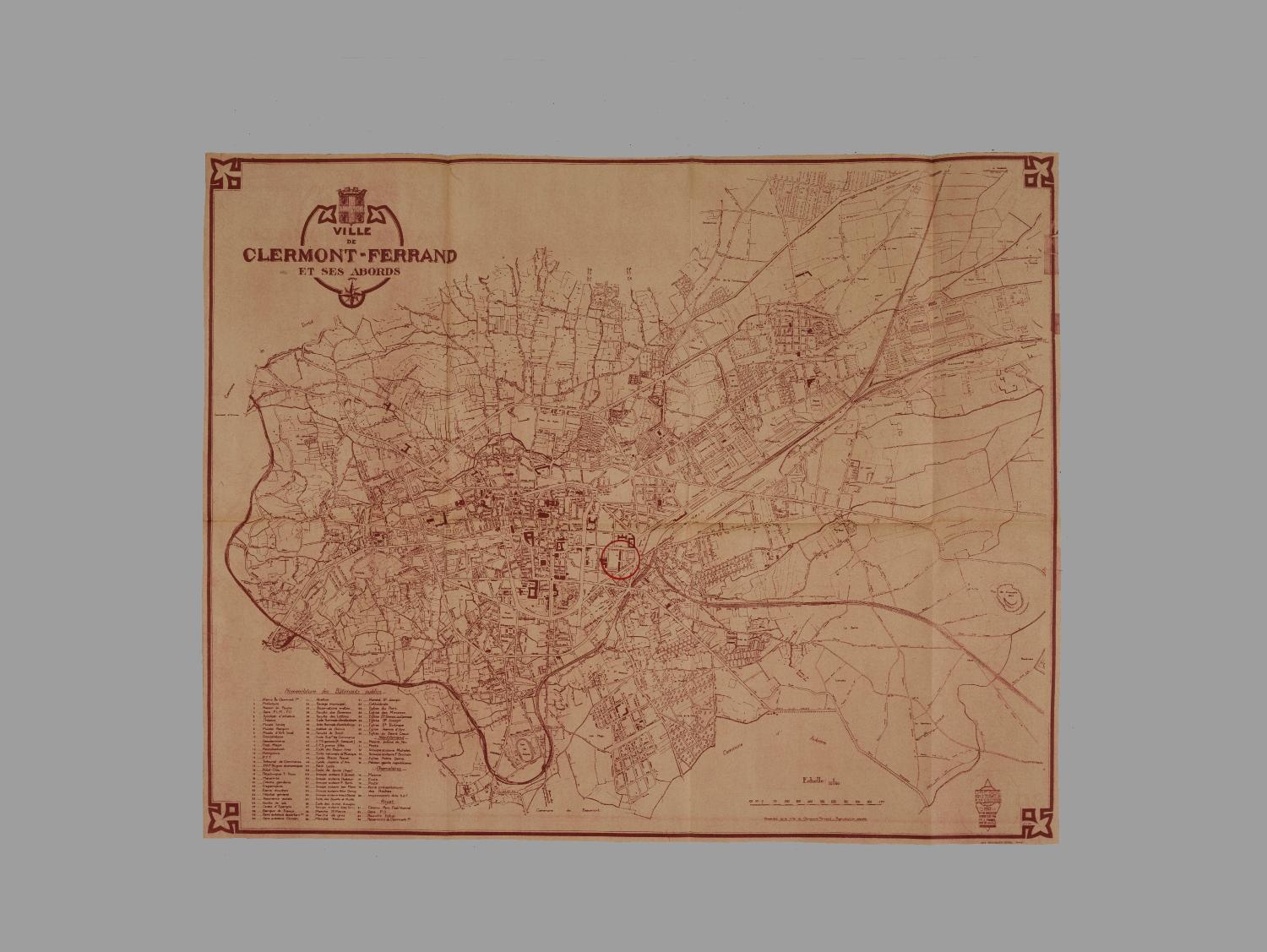

Le préfet transmet son accord par arrêté du 9 octobre 1930 (Déclaration d'utilité publique à la clef), à la condition expresse que le site soit utilisé pour des lycées de garçons (petit et grand lycées) et une cité universitaire. Pour le préfet comme pour la ville, la caserne est à cette époque située "en plein centre de la ville", alors qu'en 1877, lors de l'élaboration des premiers plans du Petit lycée, à la situation exactement comparable, son emplacement était vanté pour être "presque à la campagne", témoignage indirect de l'extension effective de la ville. Cependant, l'îlot anciennement occupé par la caserne Gribeauval se révèle particulièrement bien dégagé, ayant bénéficié d'une clause, dans la convention passée entre le ministère de la Guerre et la municipalité en 1857, consistant en "l'élargissement des abords de la caserne"2.

La reprise du projet : construire à l'extérieur de la ville pour un équipement sportif adéquat ?

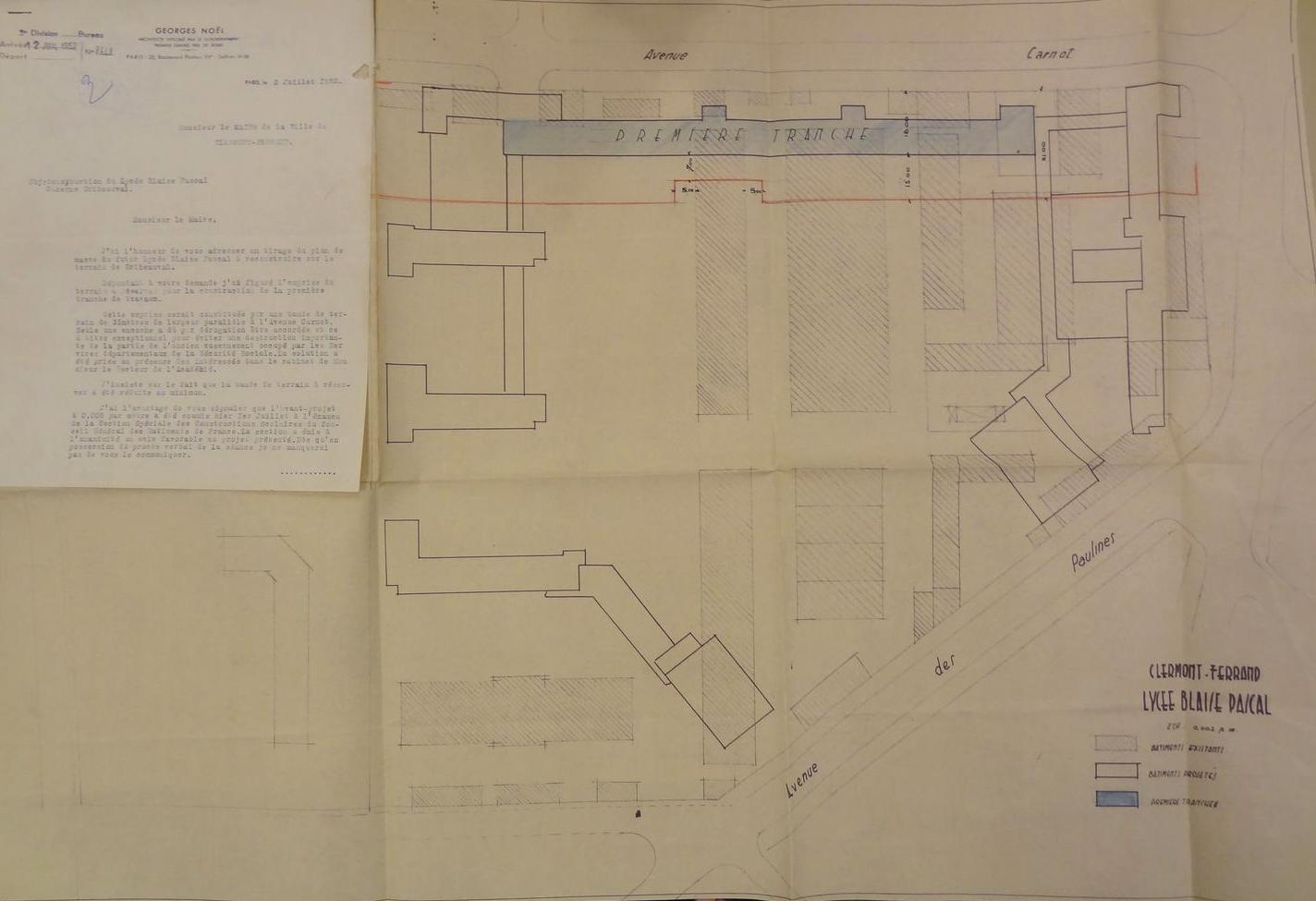

Le projet est repris en 1941 : le préfet écrit au maire que "les installations actuelles du lycée [de garçons] ne répondent plus aux besoins d'une population de l'importance de celle de l'agglomération de Clermont"3.

Le chargé du programme, Henri Joulie, écrit à M. Berrier, l'urbaniste de la ville domicilié à Clermont-Ferrand : "En votre qualité d'urbaniste, vous allez être un très grand chef d'orchestre et vous m'obligeriez , en m'évitant, par vos suggestions, quelque fausse note"4.

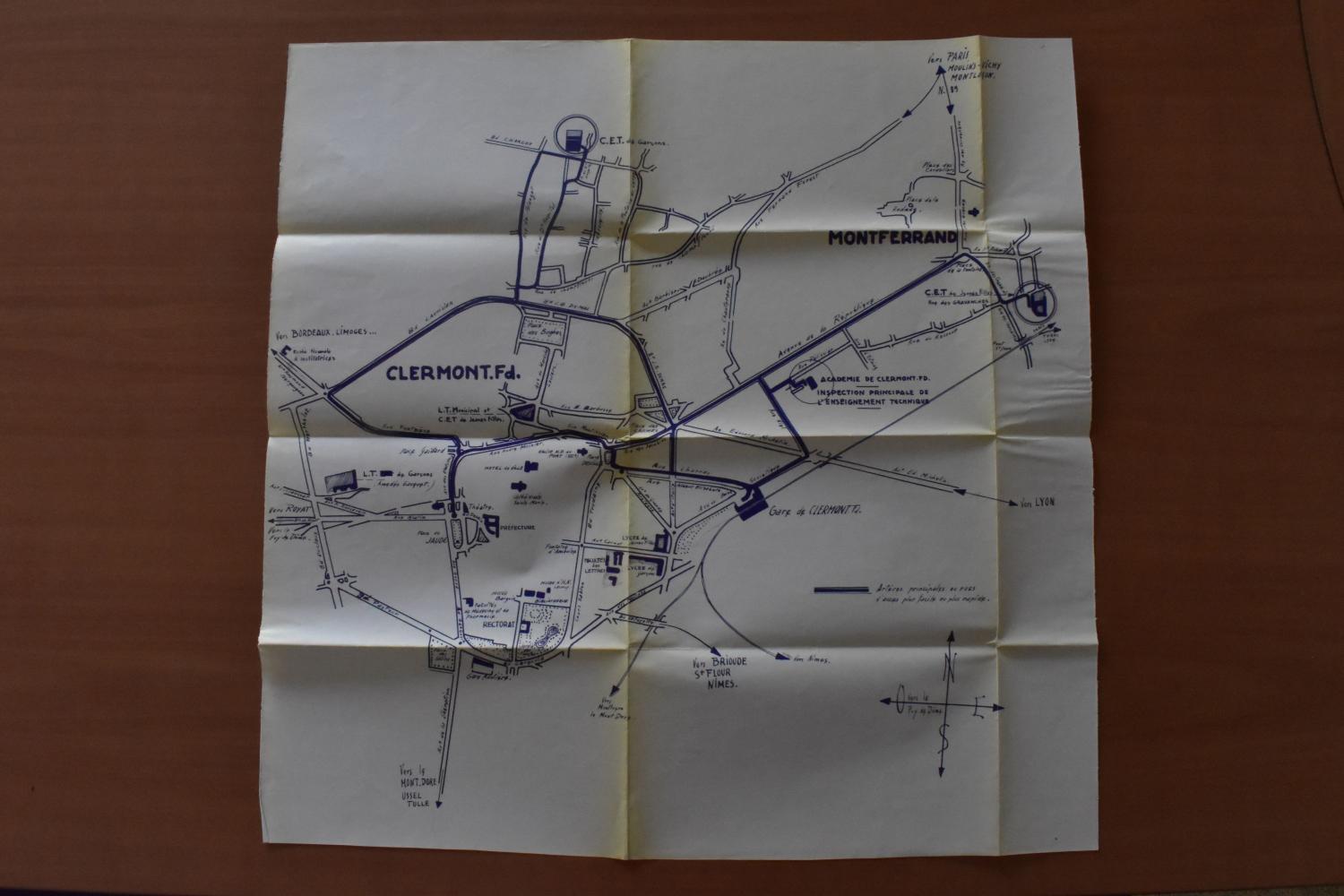

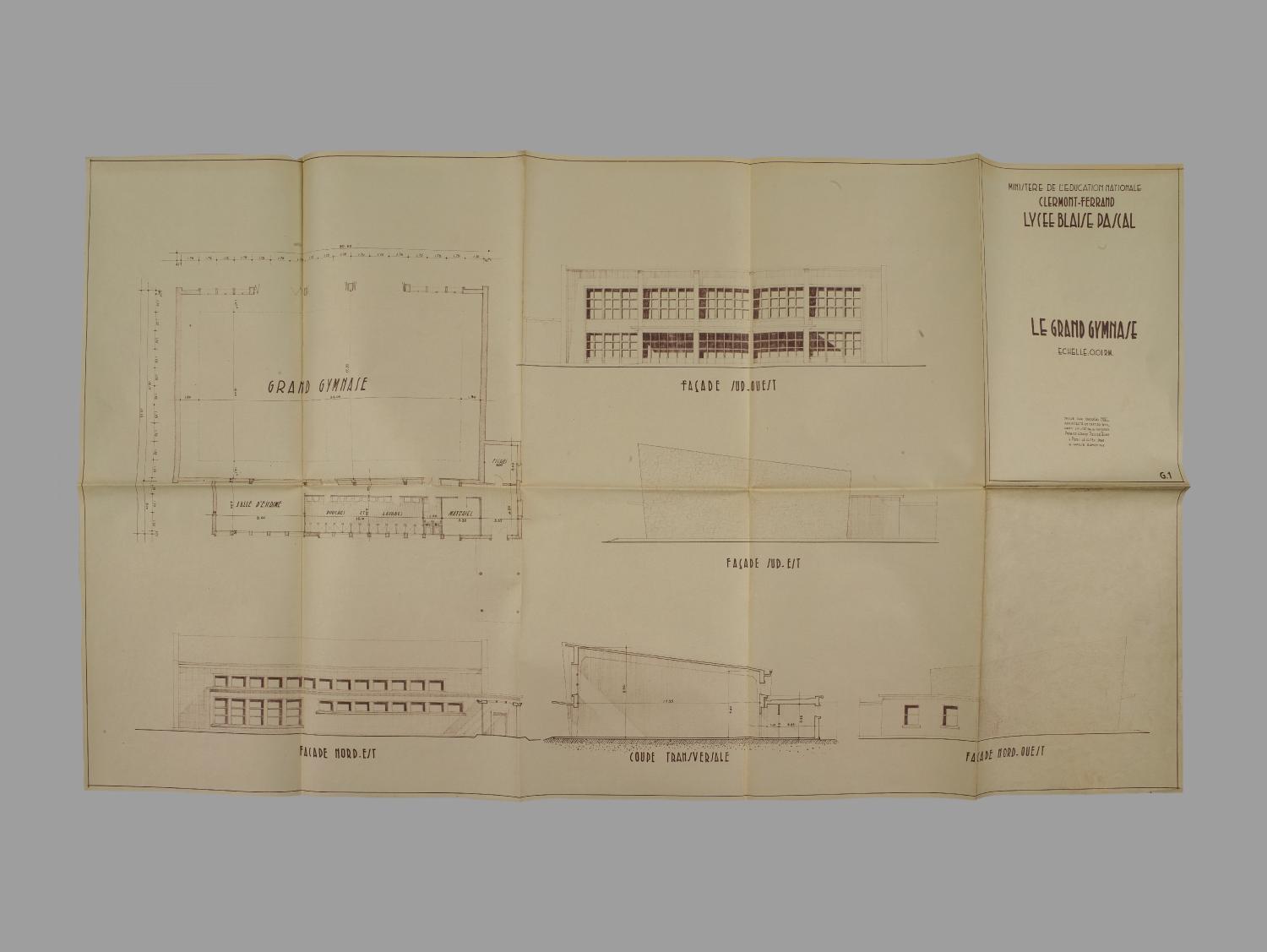

Dans le procès-verbal d'une réunion tenue sur le sujet de l'emplacement le 10 juillet 1948 par l'équipe du Plan départemental de modernisation et d'équipement5, une voix discordante se fait entendre : l'emplacement de la caserne Gribeauval était déjà prévu par la Commission de l'enseignement supérieur pour l'agrandissement de la cité universitaire, et qu'il serait de toutes façons plus judicieux de construire le lycée à l'extérieur de la ville, sur un emplacement plus adapté à l'éducation physique (sur ce plan, Gribeauval serait trop exigu pour 2000 élèves). Une contre-proposition concernant l'emplacement du lycée à construire est alors évoquée : le lieu-dit Montjoly à Chamalières, très bien desservi par le tramway6. Mais elle fait long feu. Il est possible que cet argument ait néanmoins conduit le programmateur du lycée à déclarer : "la ville de Clermont-Ferrand prévoyant dans son Plan d'urbanisme un projet de grand stade, les élèves du futur lycée y trouveront les compléments nécessaires".

Par ailleurs, le 28 avril 1950 le service d'architecture de la la ville enjoint le maire à raser tous les bâtiments de la caserne, contrairement à ce qui est envisagé au même moment dans la ville proche de Riom, où une caserne est également démantelée au profit d'un collège de jeunes filles -devenu le lycée C et P. Virlogeux- mais en conservant et réaffectant certains bâtiments7.

Le constat : persistance d'une axiation et évolution de l'environnement.

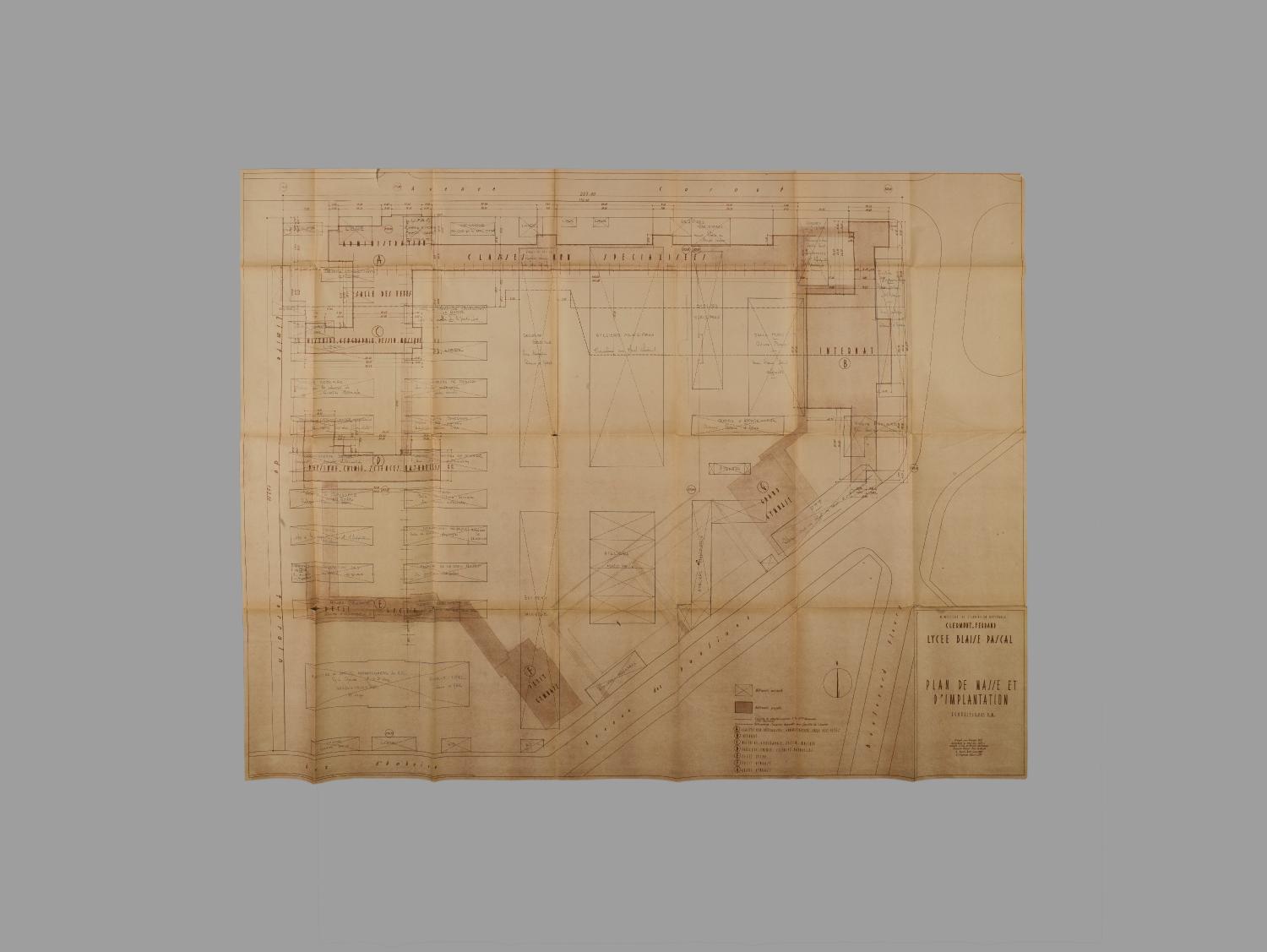

Le 25 mai 1930, le maire déclarait en conseil municipal : "un lycée n'est pas une oeuvre strictement municipale, elle intéresse le département tout entier et même les départements environnants". C'est ainsi que les endroits privilégiés pour les lycées avec internat sont, en général, les mieux desservis des villes : la proximité de la gare a dû jouer dans le choix de la friche que représentait la caserne abandonnée. On observe également que l'avenue Carnot sur laquelle le bâtiment principal ouvre est recoupée par une voie de desserte importante qui a constitué le boulevard de ceinture dans la première moitié du 20e siècle. En outre, le projet de lycée n'aurait-il pas stimulé le prolongement de l'avenue Carnot ? Cette percée, qui divise l'esplanade de la gare en deux, était prévue sur le Plan d'extension de la ville daté de 1925 (en application de la loi Cornudet de 1919-19248) : elle figure parmi les rares effets concrets des plans élaborés dans le cadre de la loi Cornudet.

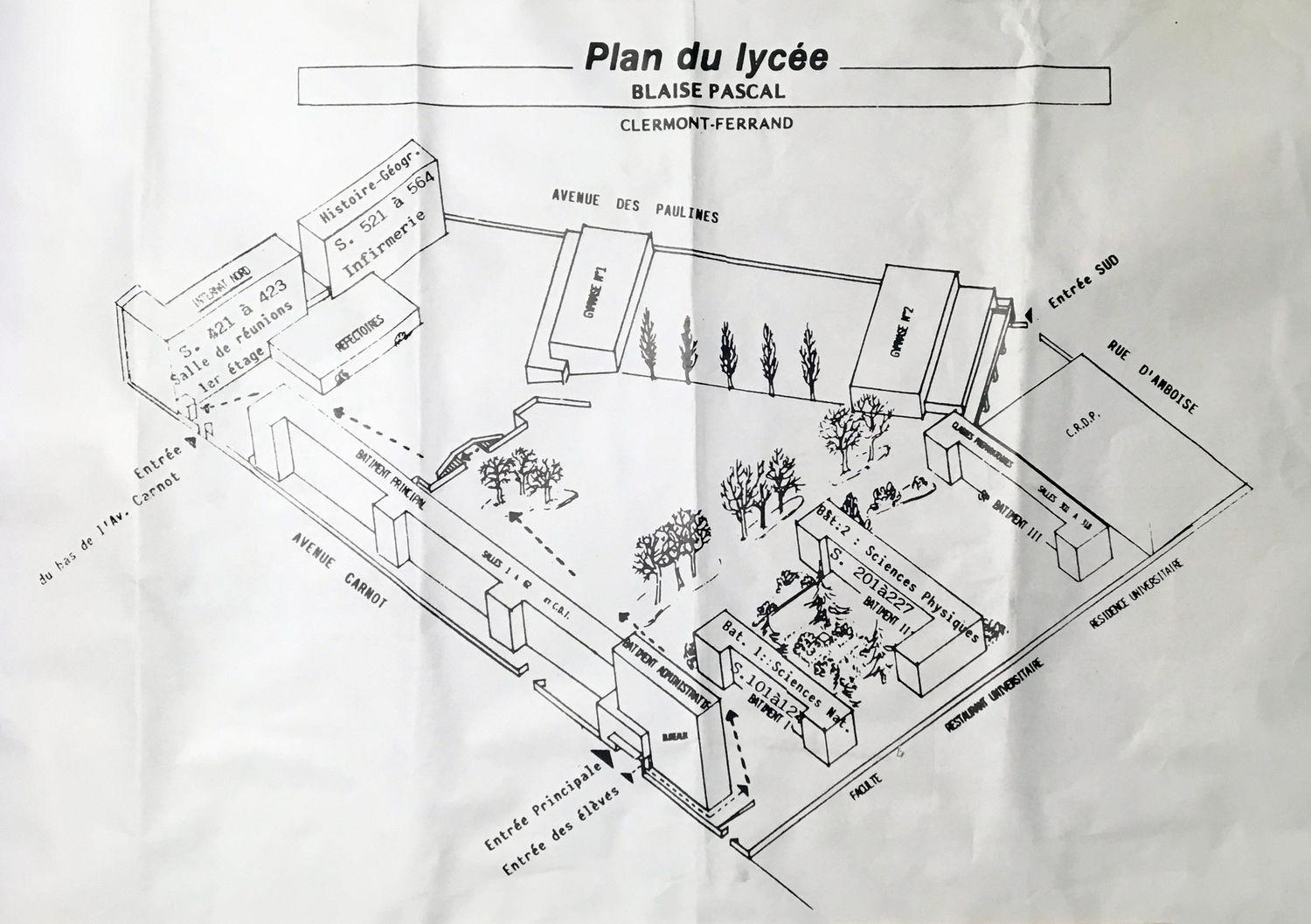

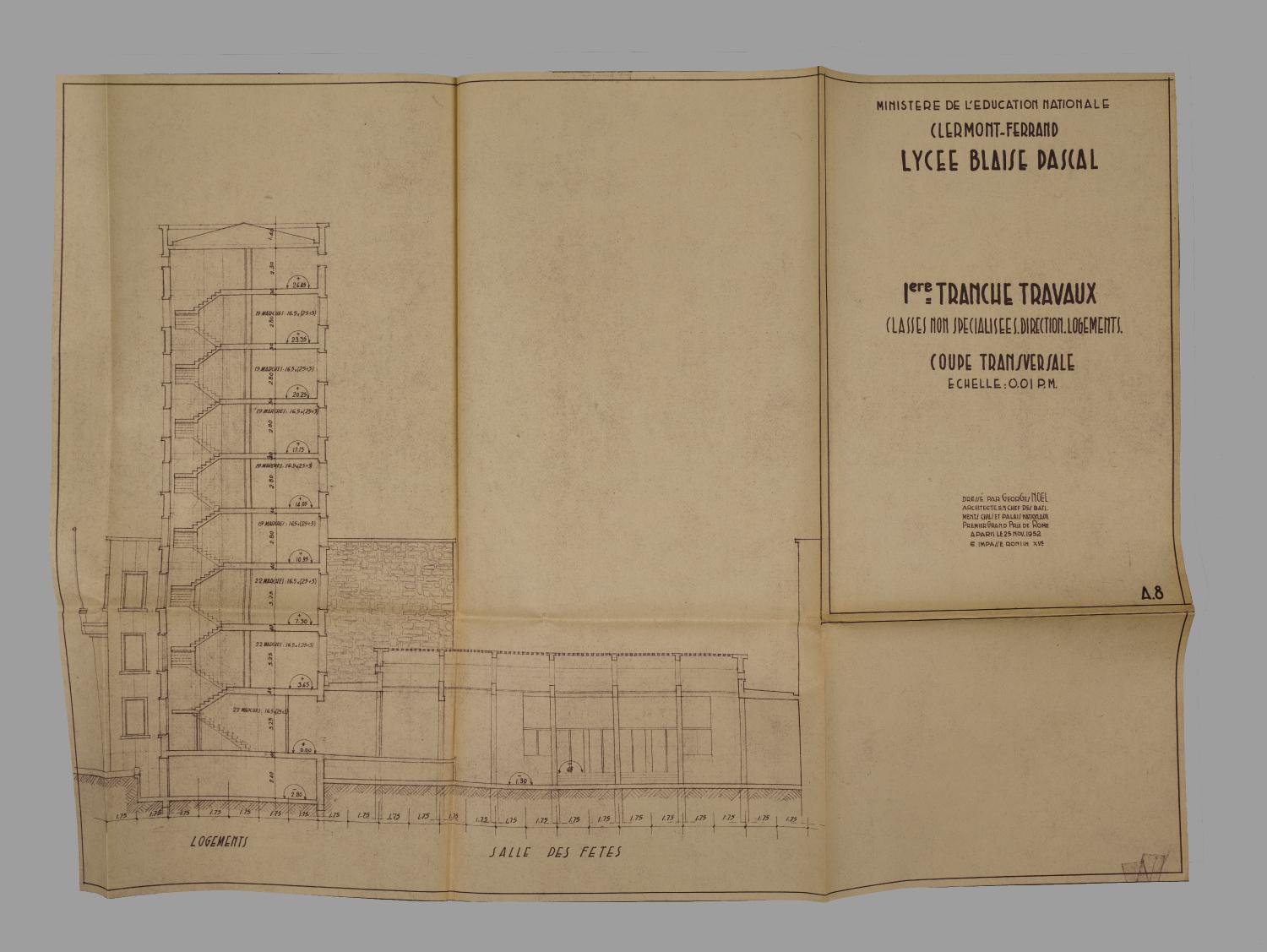

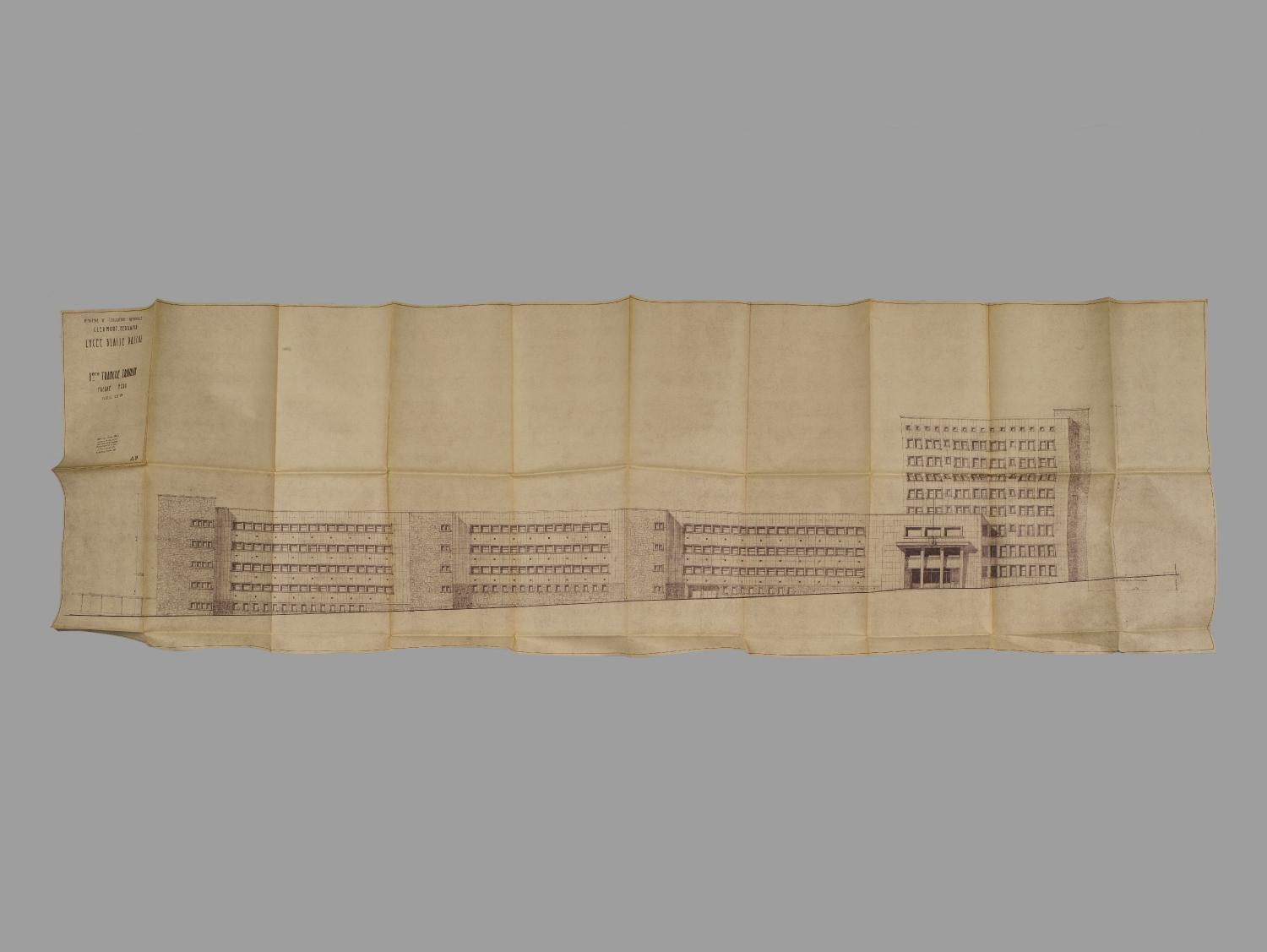

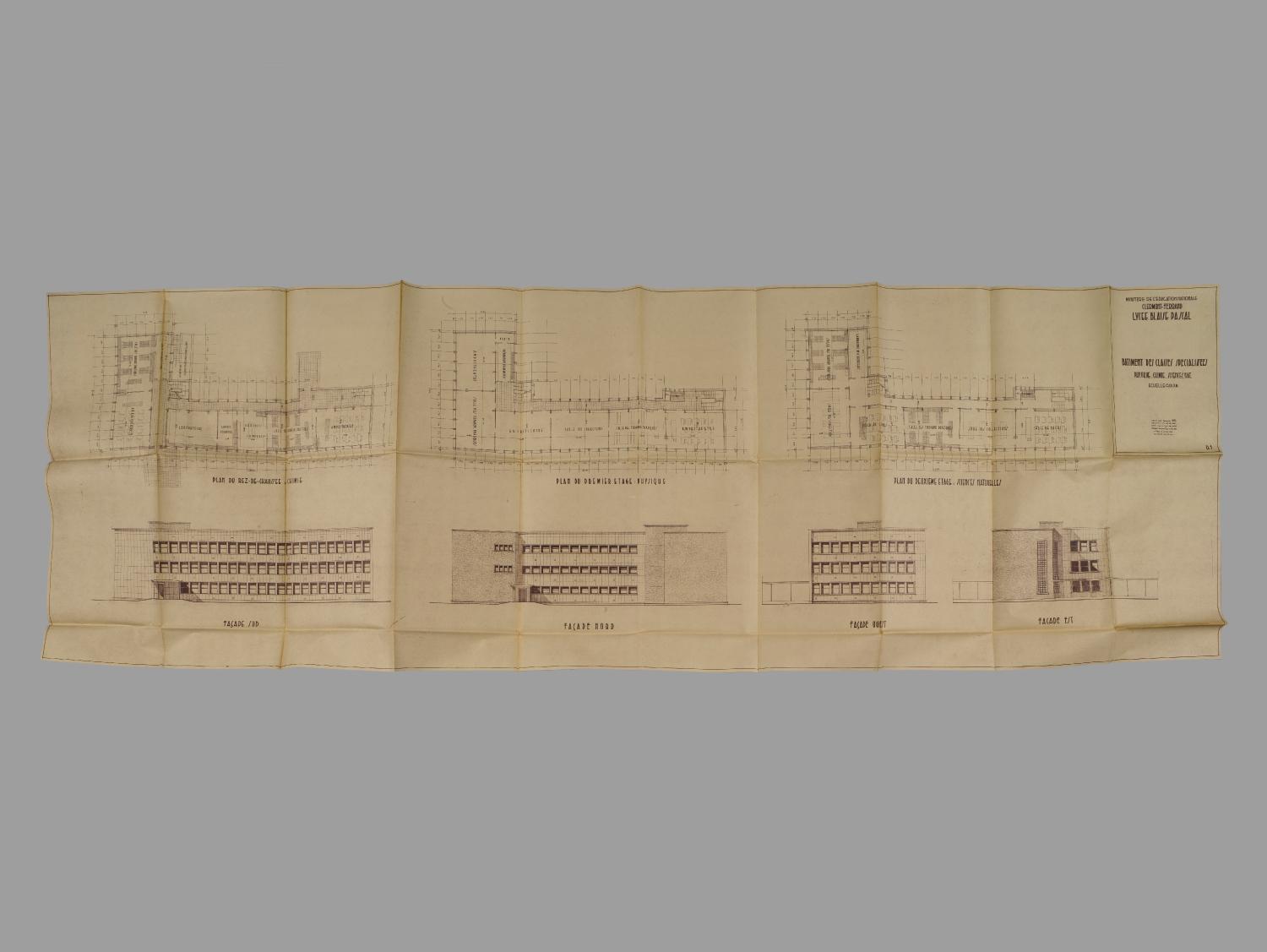

De plus, du point de vue de son inscription dans le réseau viaire de la ville, il semblerait que l'architecte se soit inspiré du grand axe de symétrie qui régissait l'ensemble des bâtiments de la caserne dans la continuité de l'ancienne rue du Lycée [appellation donnée en référence à l'ancien Petit lycée construit en 1877-1879] (actuelle rue Auguste Audollent). C'est ainsi que l'entrée principale du lycée est placée sur ce même axe. L'axiation s'arrête là, elle ne guide pas la distribution des bâtiments sur la parcelle. Mais on peut noter que sur le projet de restructuration de 2018 l'entrée principale est déplacée plus bas sur l'avenue Carnot. Cette évolution est en réalité très représentative d'un phénomène général en matière d'urbanisme, les axes de symétrie et autres effets de mise en ordre d'espaces urbains étant passés de mode.

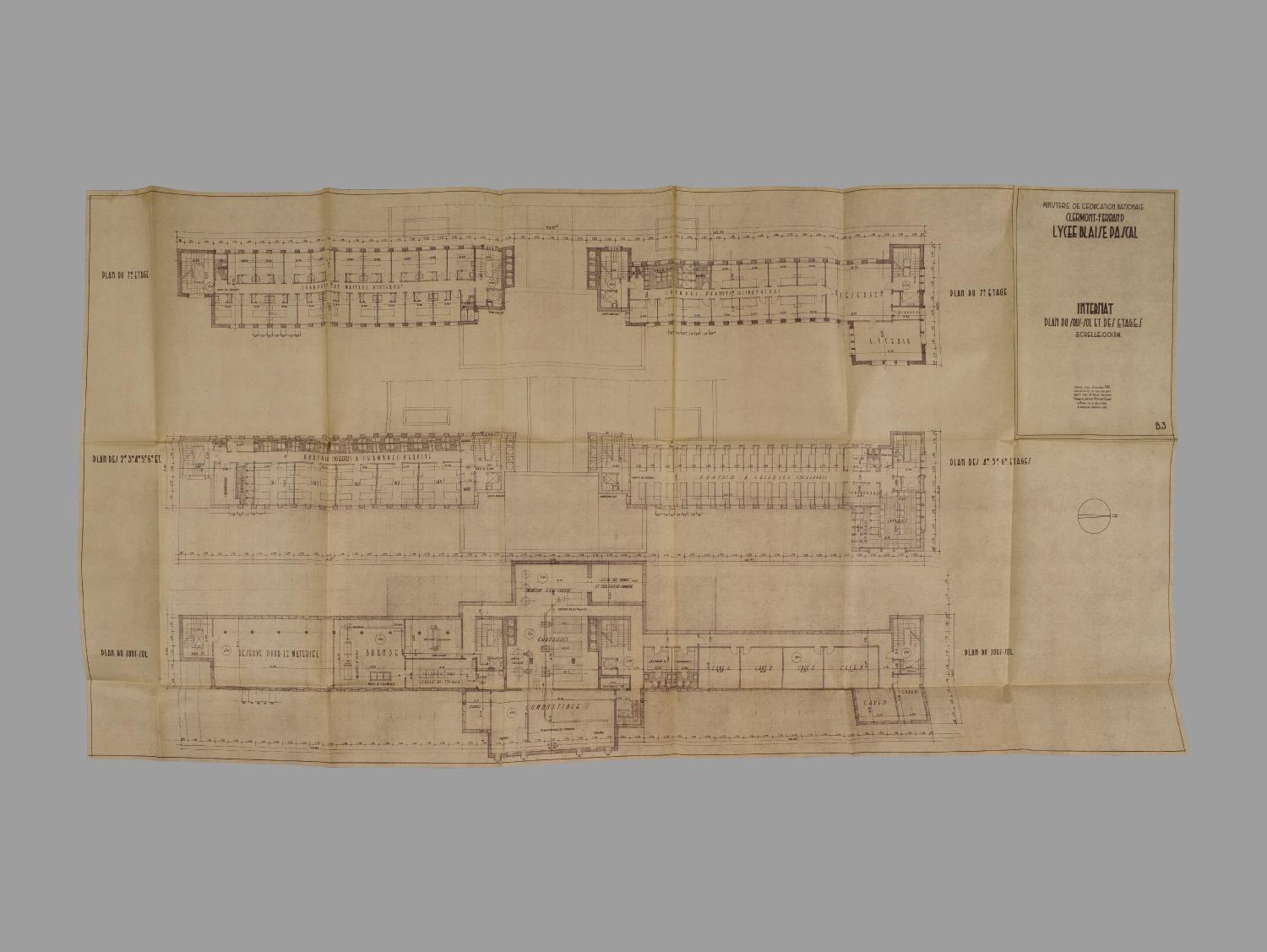

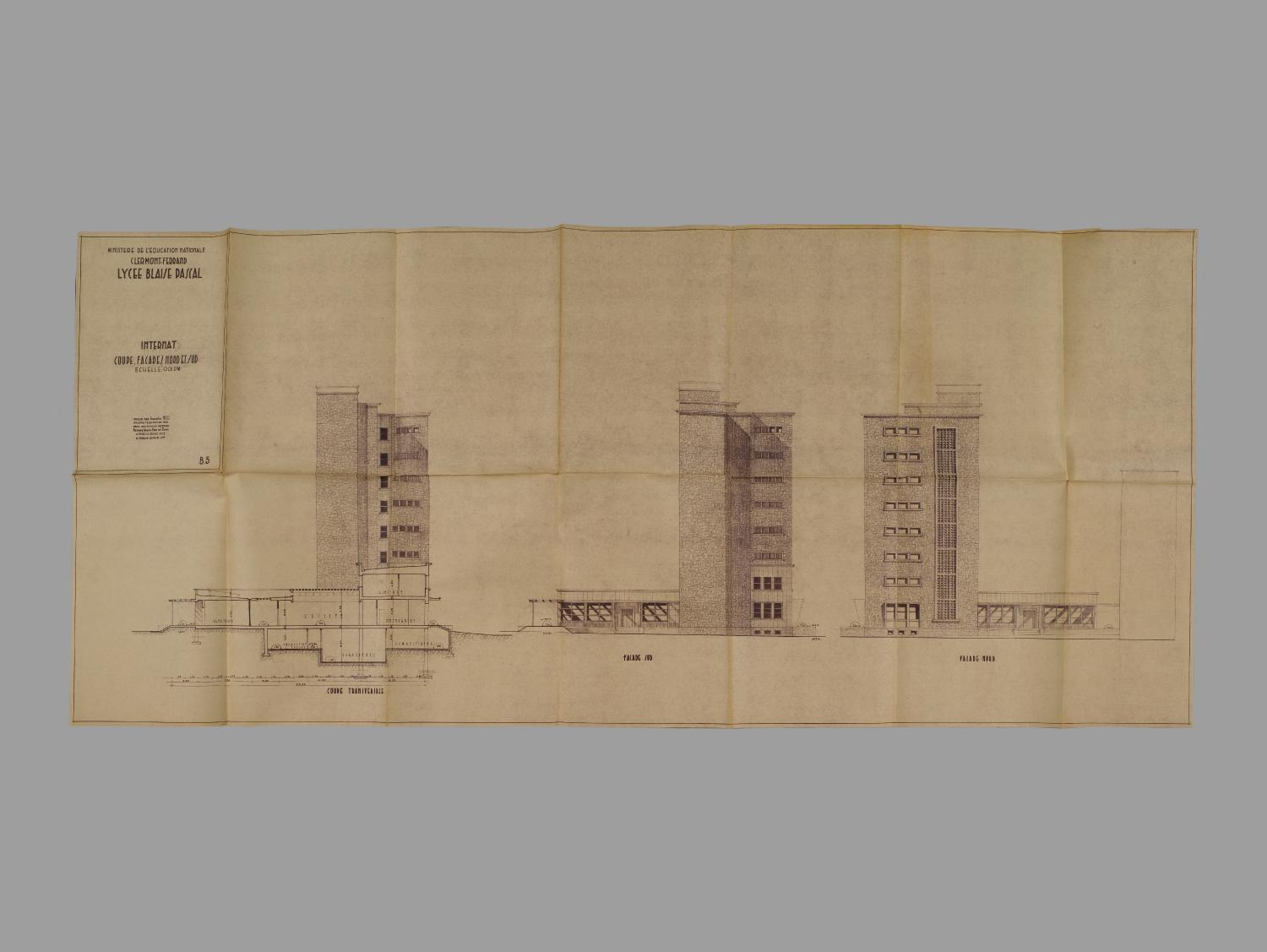

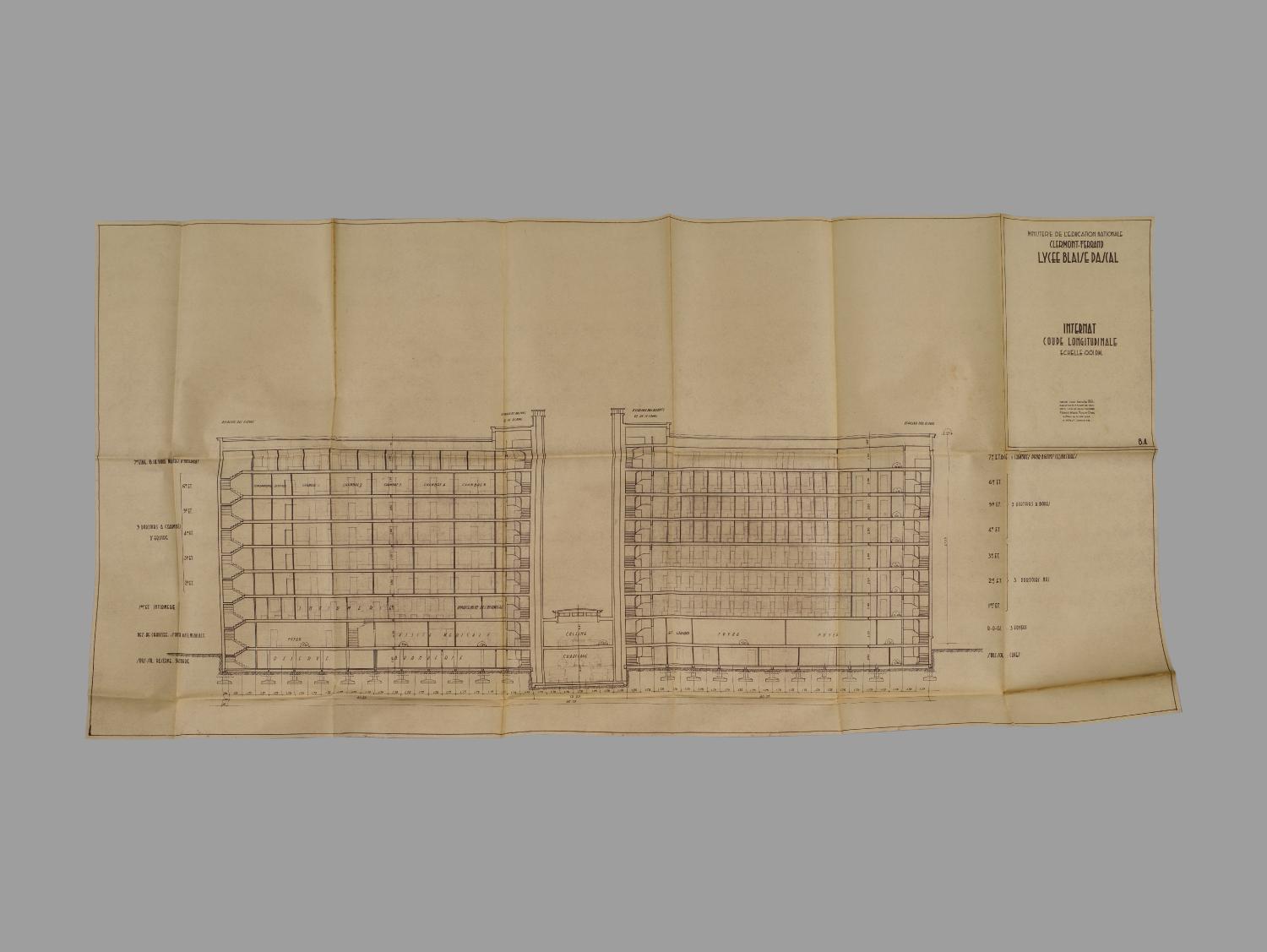

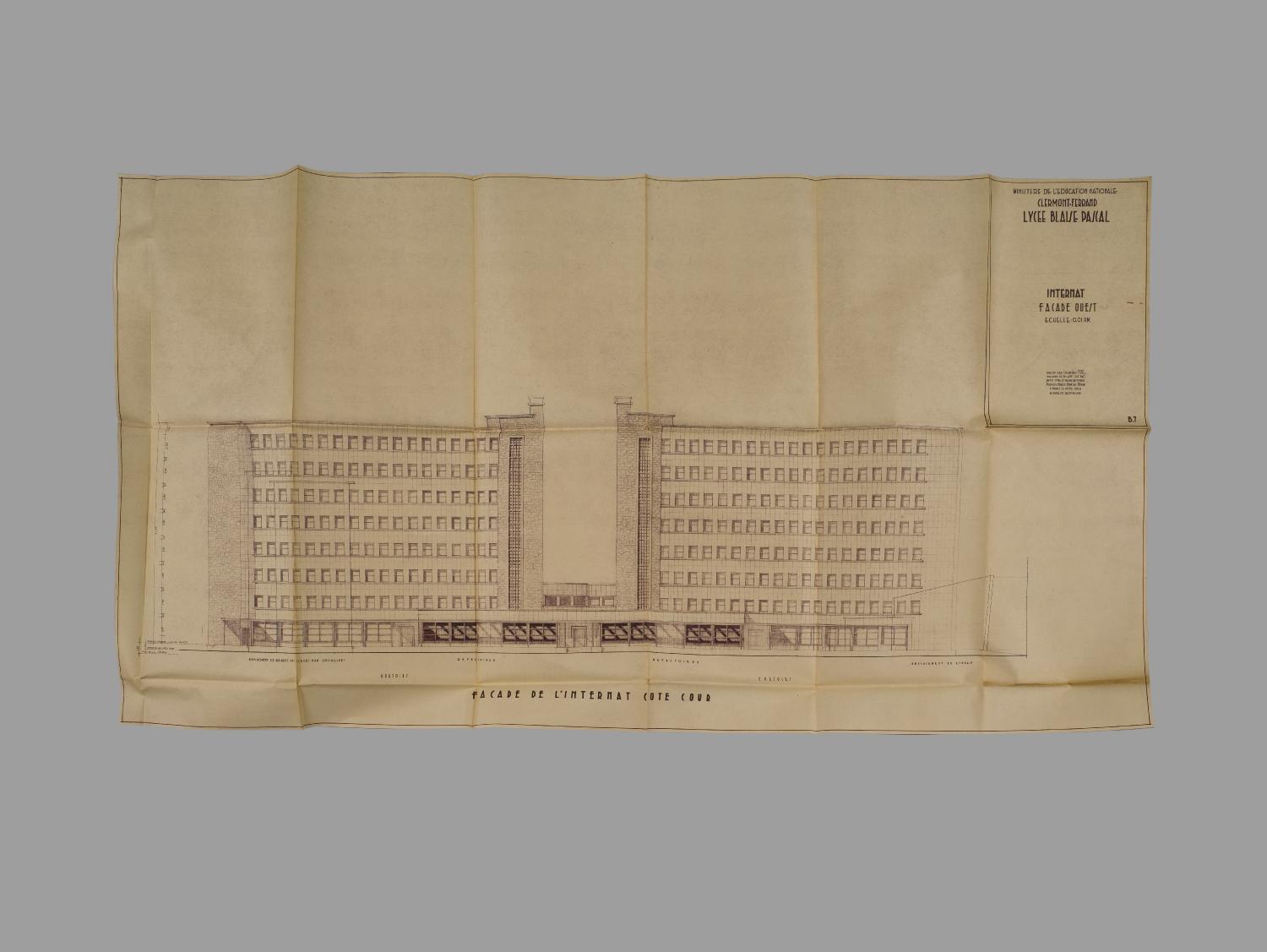

Quant à sa fonction de repère dans l'espace urbain, assuré par les bâtiments les plus élevés du lycée, celui des logements de fonction et ceux de l'internat, elle a été amoindrie par la construction, sur le bord opposé de l'esplanade de la gare, d'immeubles au gabarit comparable.

En revanche, subsiste la relation visuelle entretenue entre ces bâtiments d'internat, le bâtiment des logements de fonction et le monument naturel emblématique de la ville, le puy de Dôme.

Conservatrice du patrimoine, chercheuse de 1994 à 2023 au service de l'Inventaire général du patrimoine culturel (Clermont-Ferrand).