Introduction

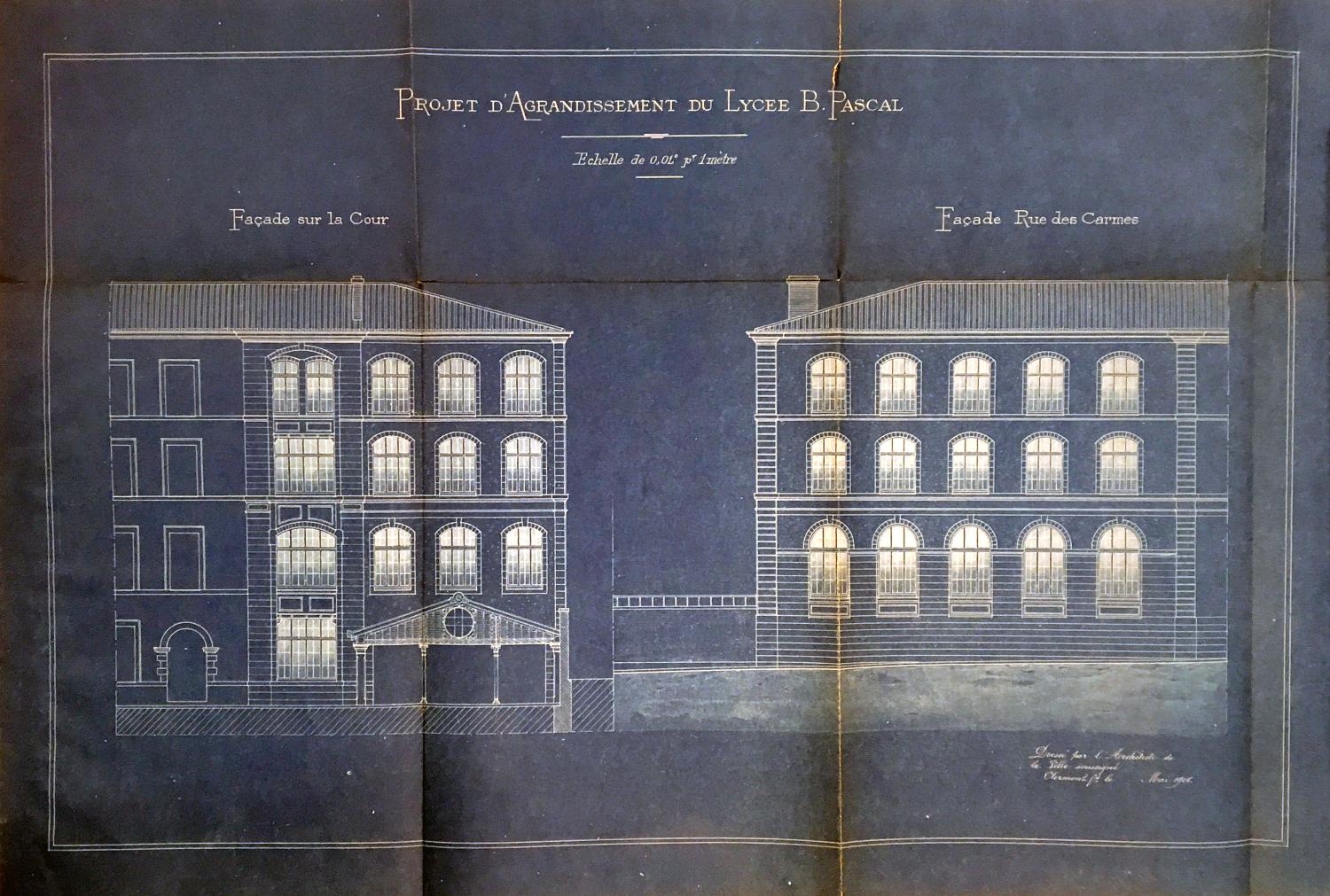

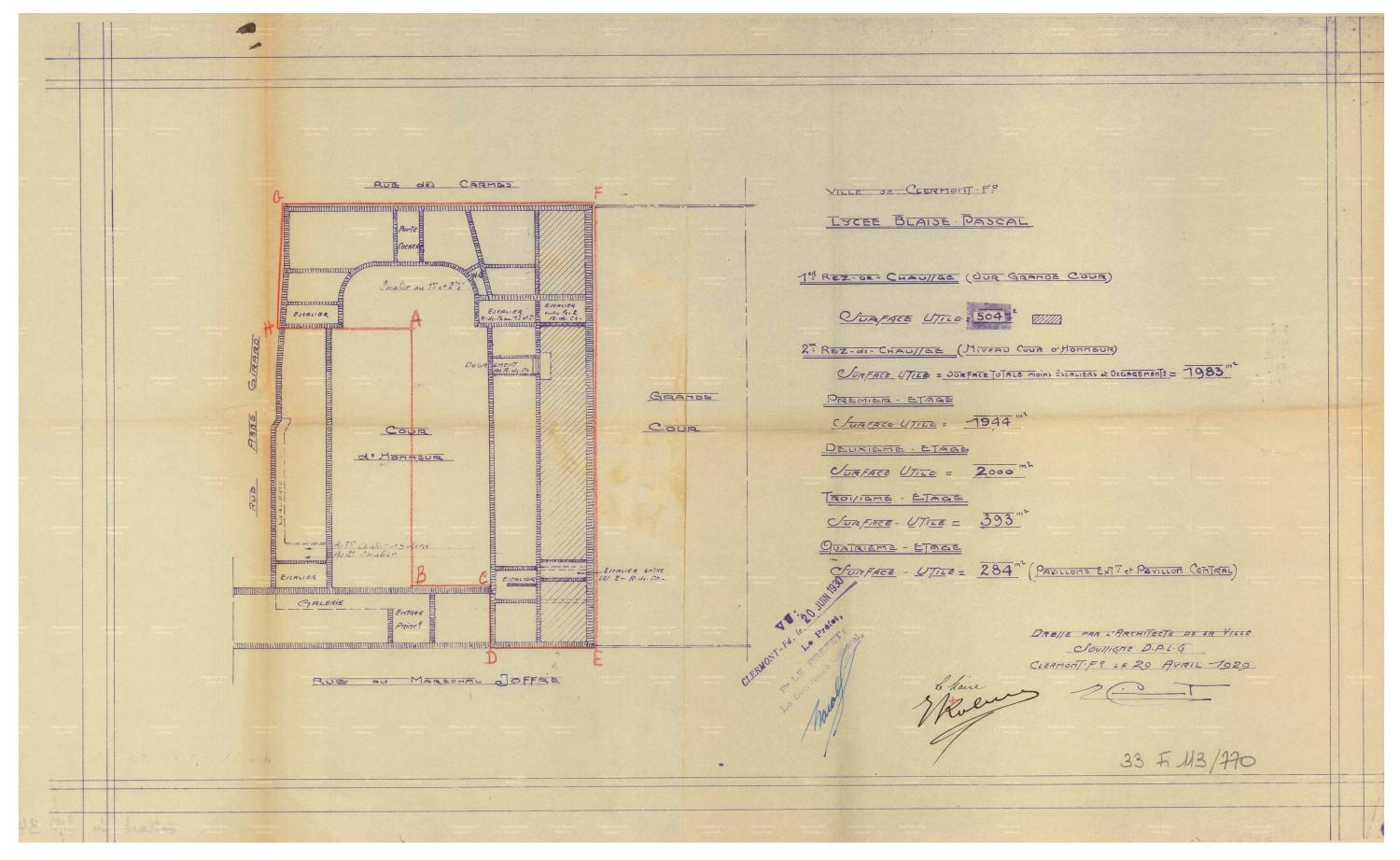

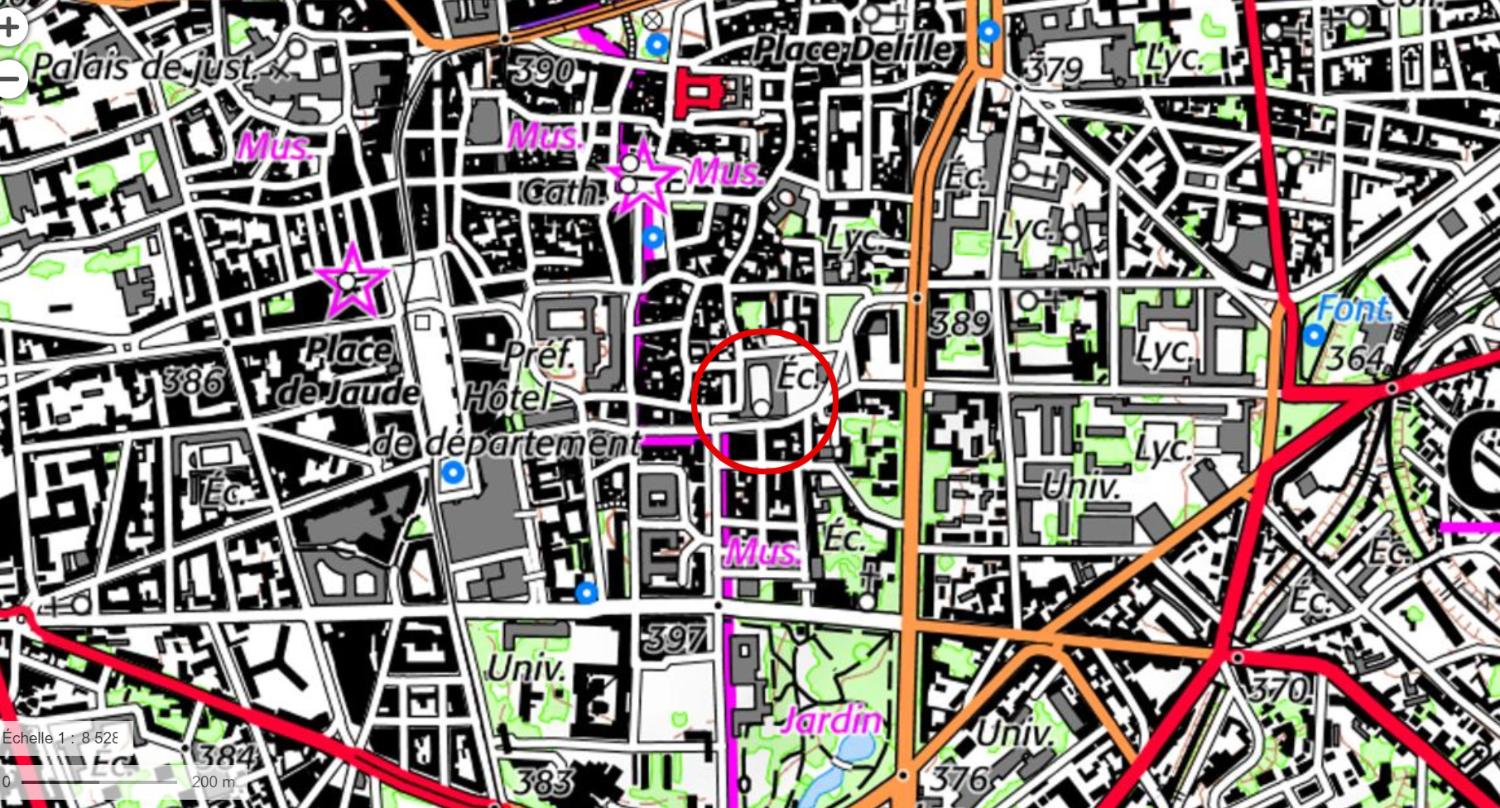

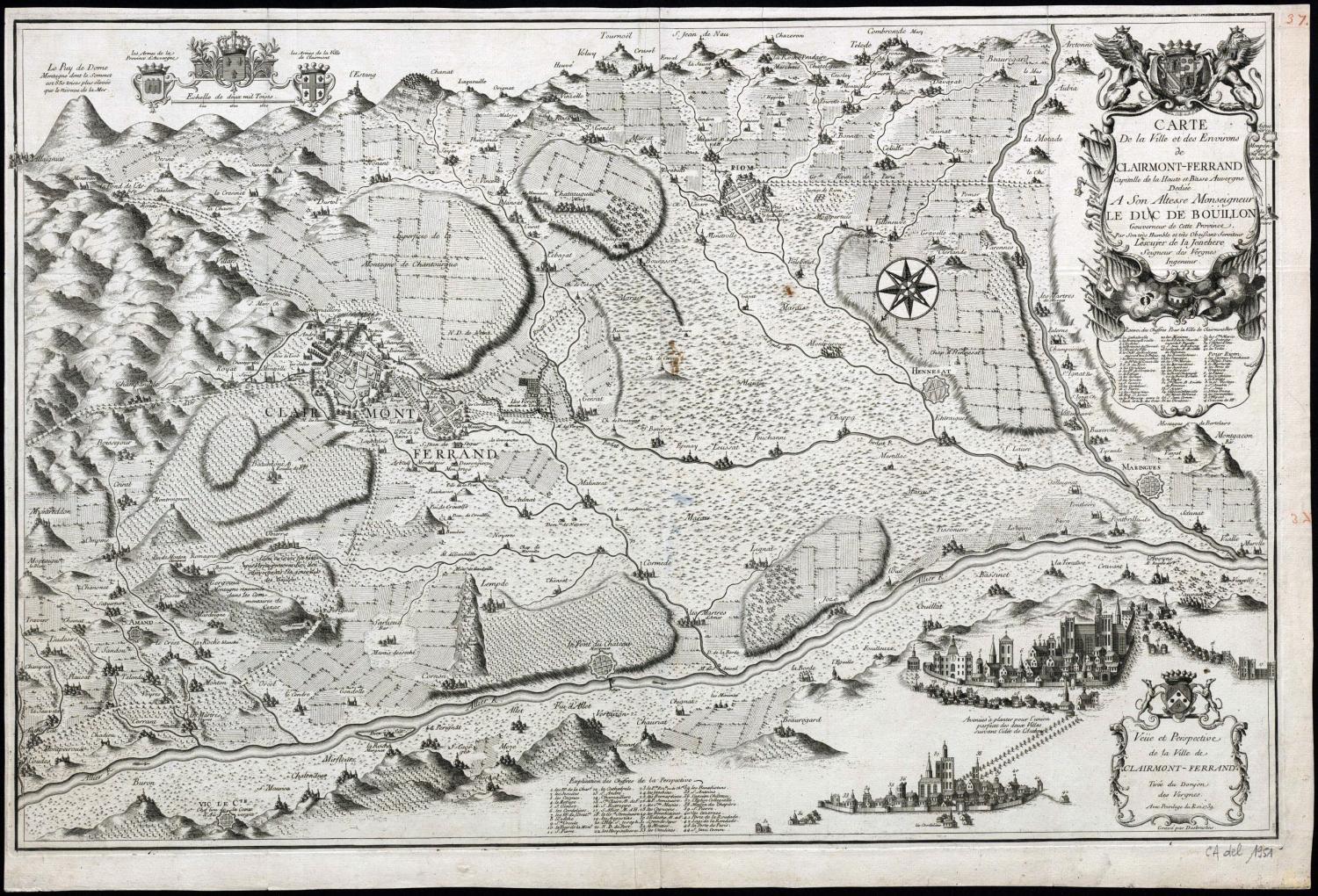

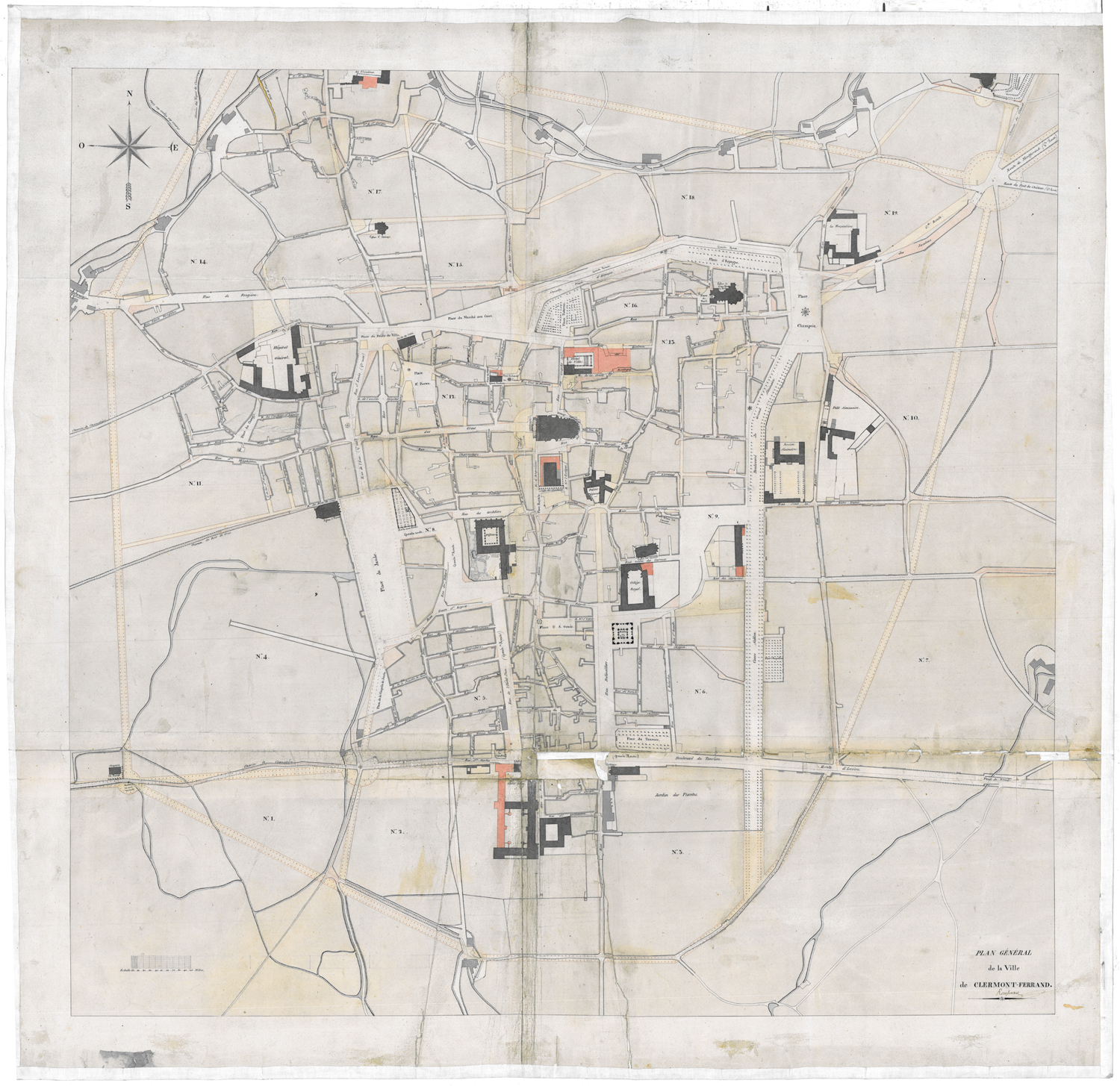

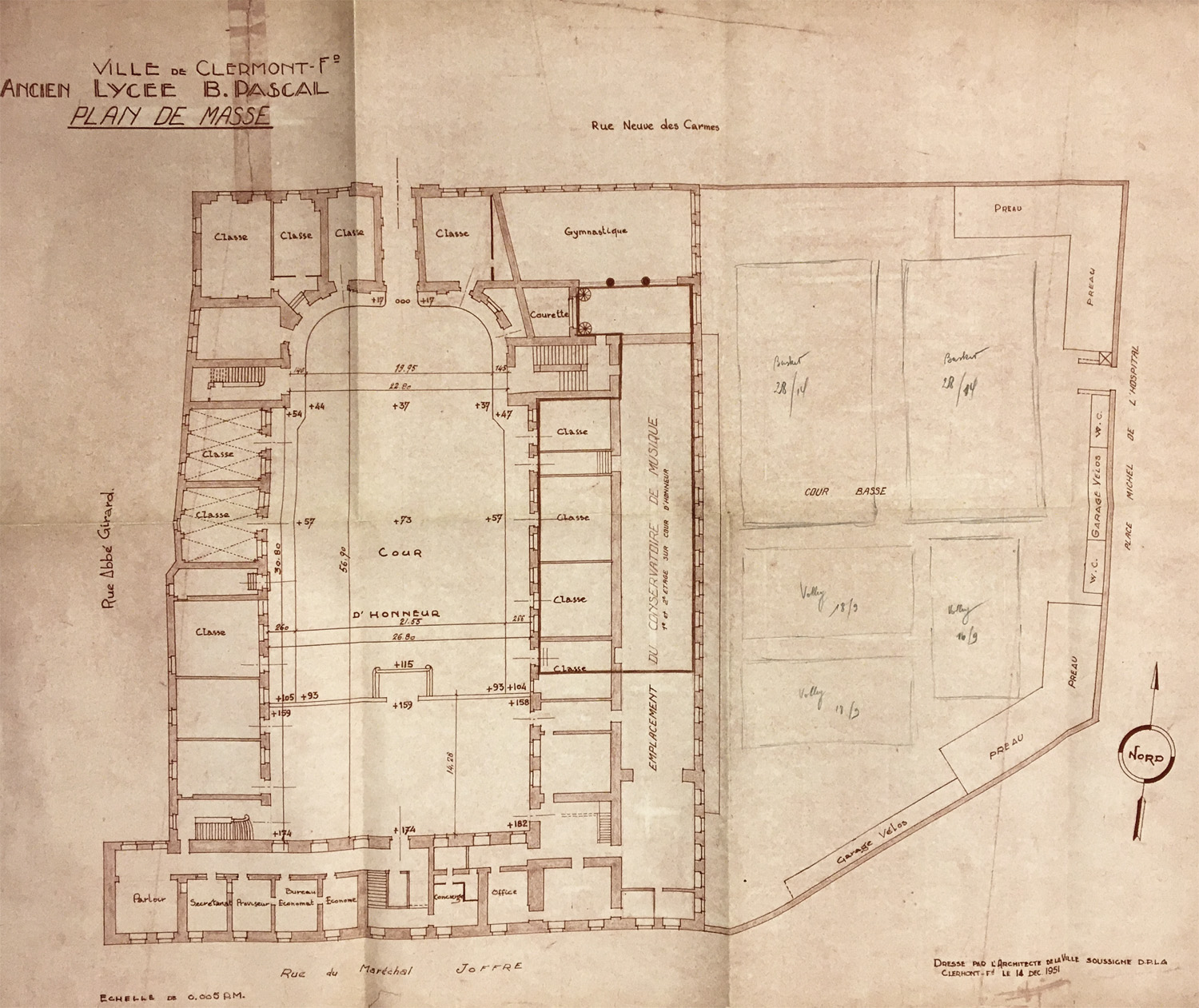

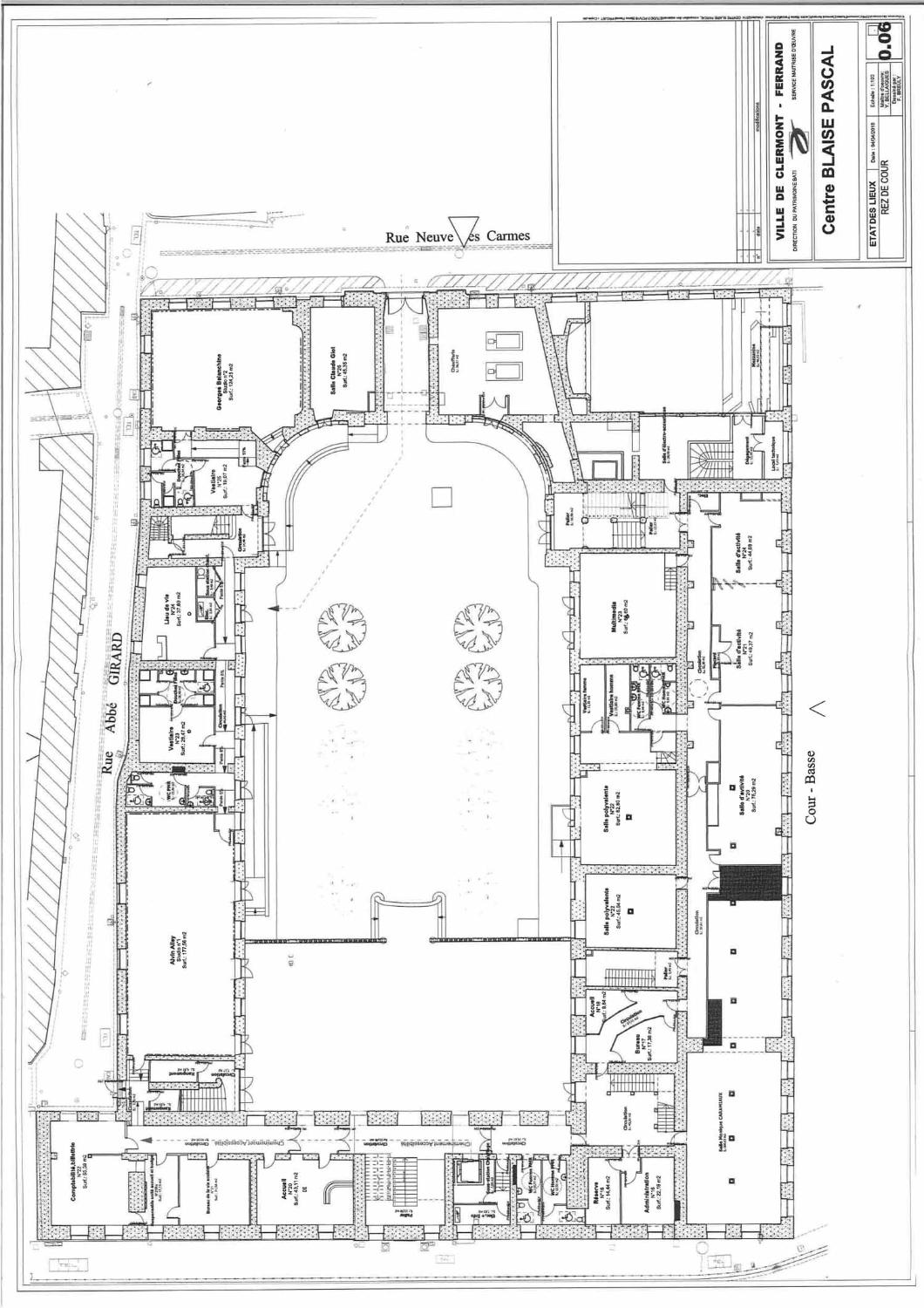

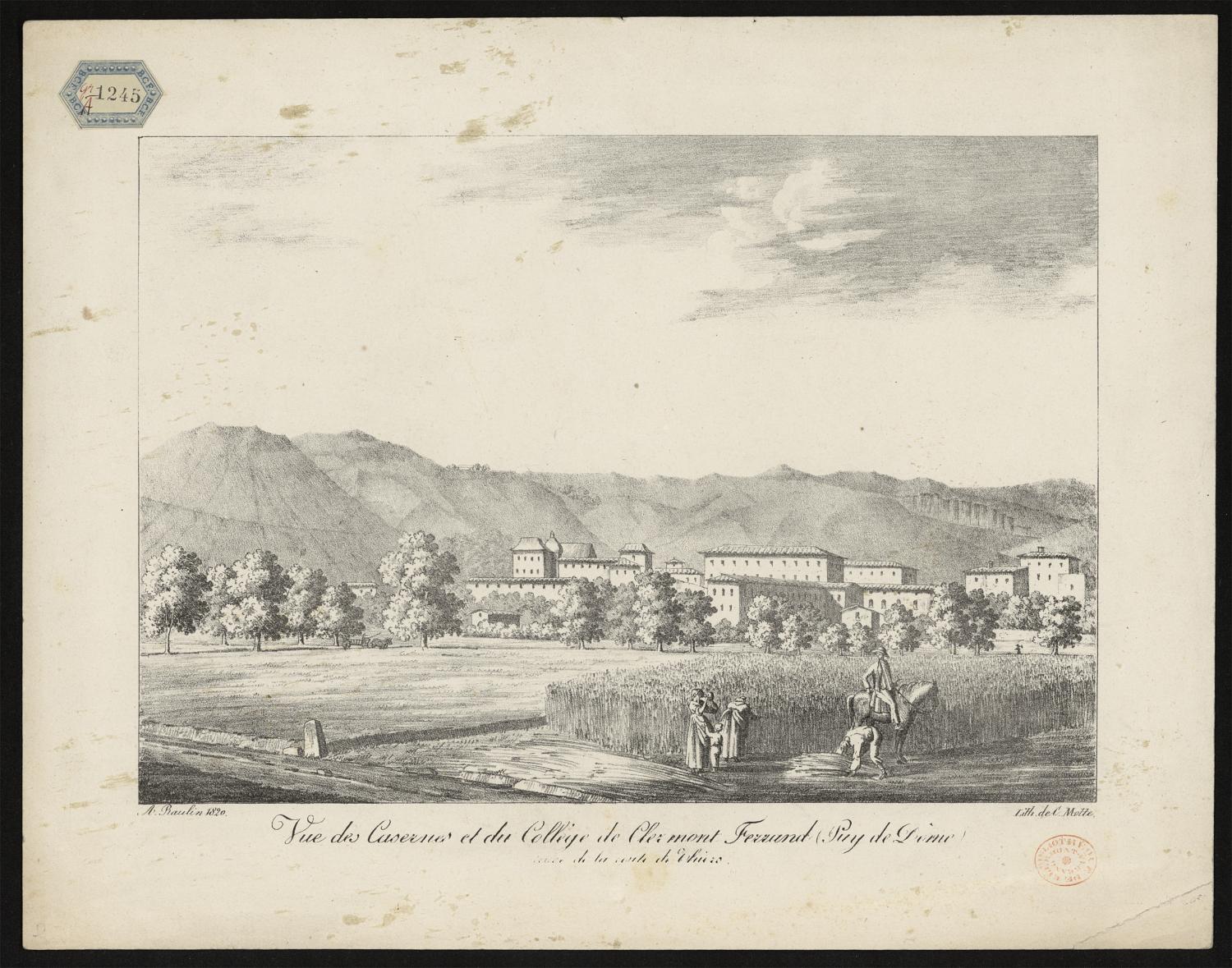

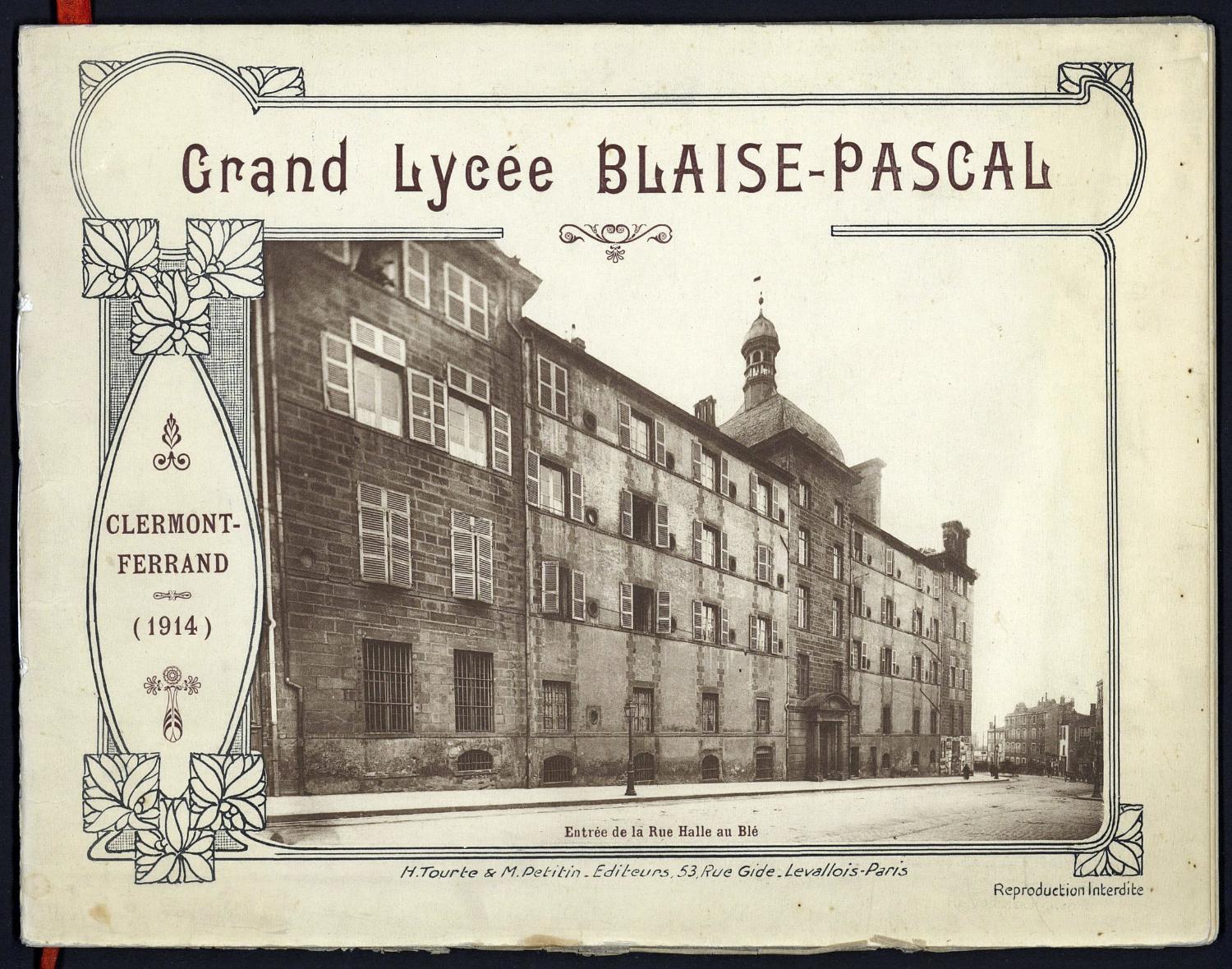

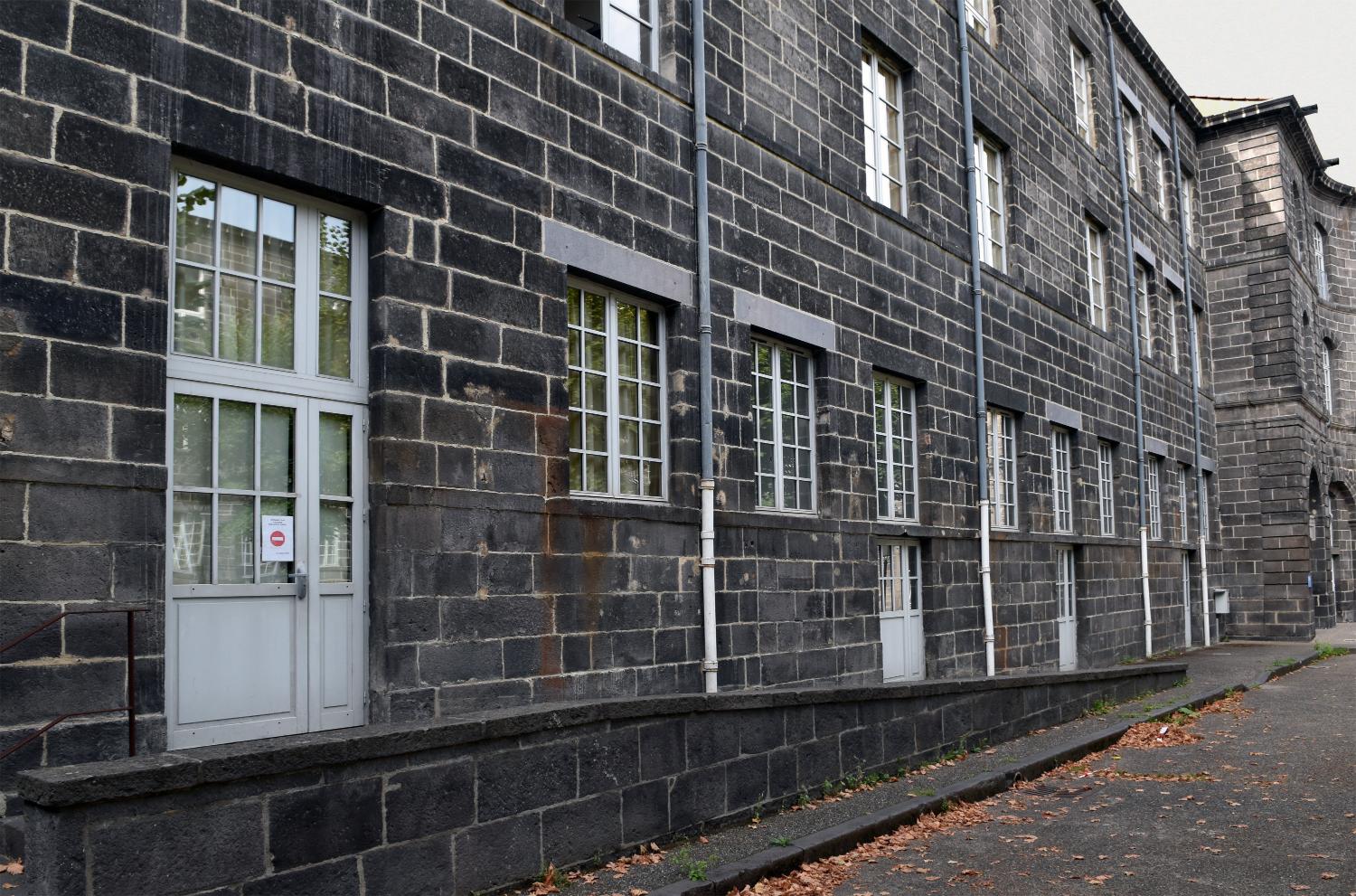

Les bâtiments de l'ancien lycée Blaise-Pascal, aujourd’hui centre culturel Blaise-Pascal, sont connus pour être ceux de l'ancien collège jésuite de Clermont. Construits à partir de 1675, ils ne correspondent pas au premier établissement où s'installèrent les jésuites, en 1634. Le collège fut en effet établi dans un premier temps dans la commune de Montferrand, et ses locaux installés au sein de la maison de ville et ancien bailliage et dans les maisons voisines. Il convient donc de se référer à l'étude qui lui est consacrée (voir ici), le présent dossier se rapportant uniquement à l'histoire architecturale du collège à partir de son transfert à Clermont en 1663.

1. Le collège de Clermont, du collège municipal au collège de jésuites (1576 - 1663)

1. Emplacement du collège

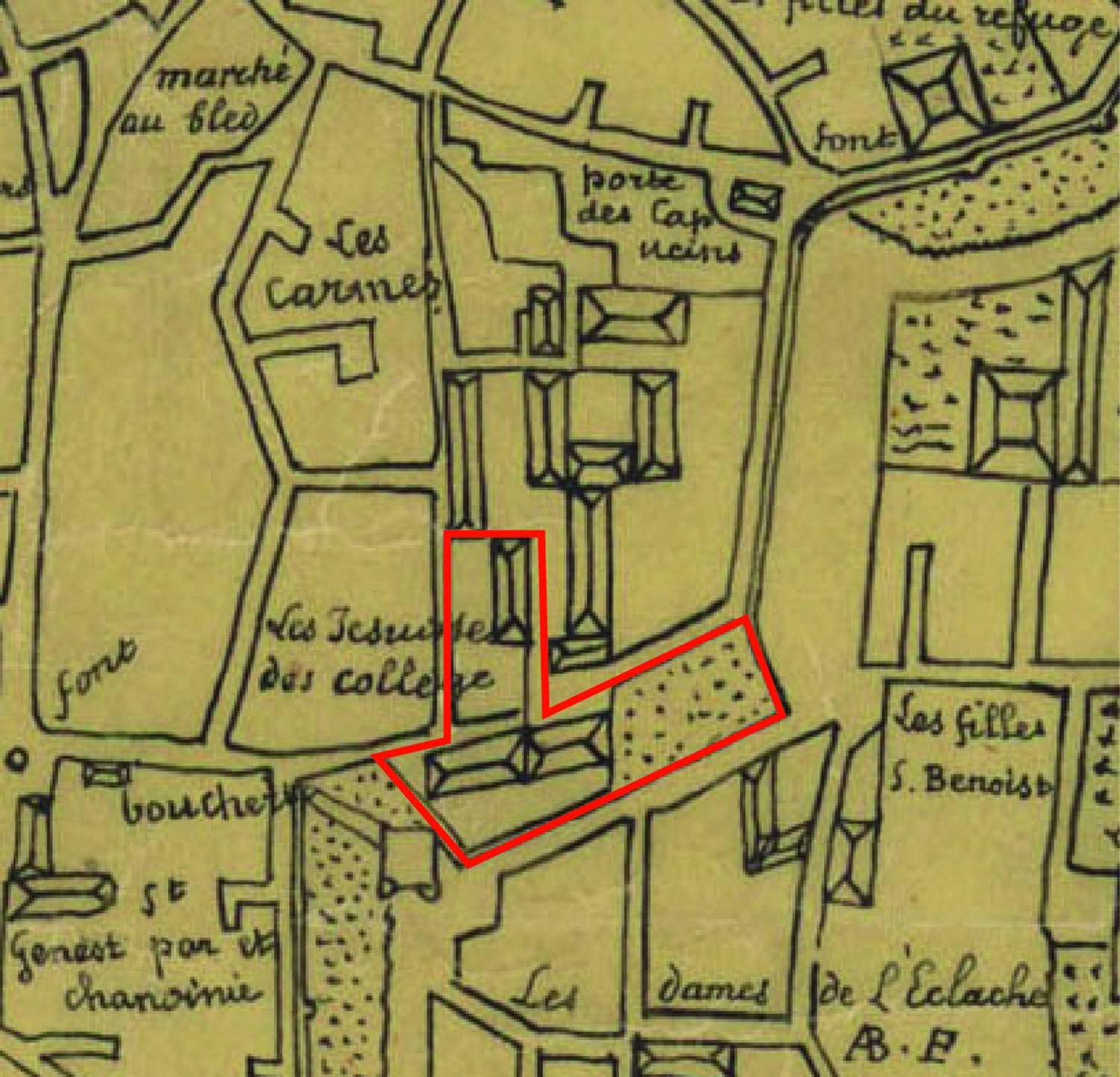

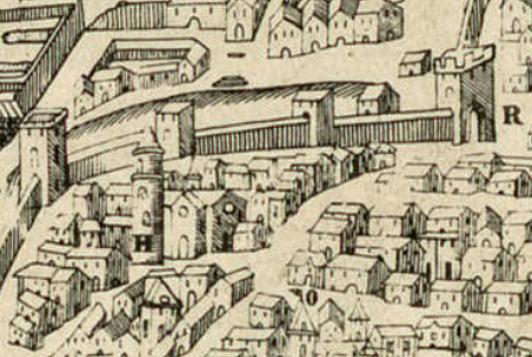

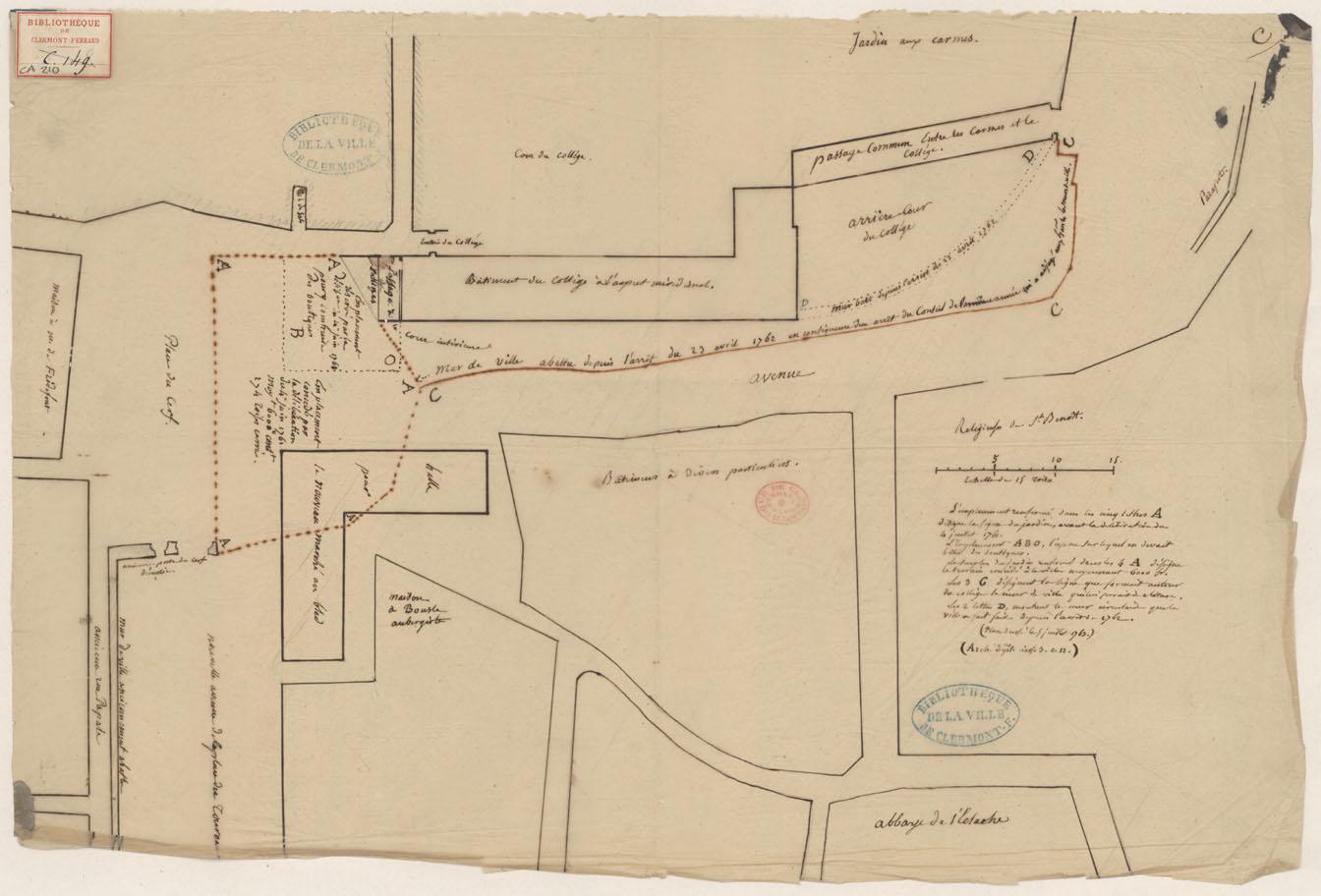

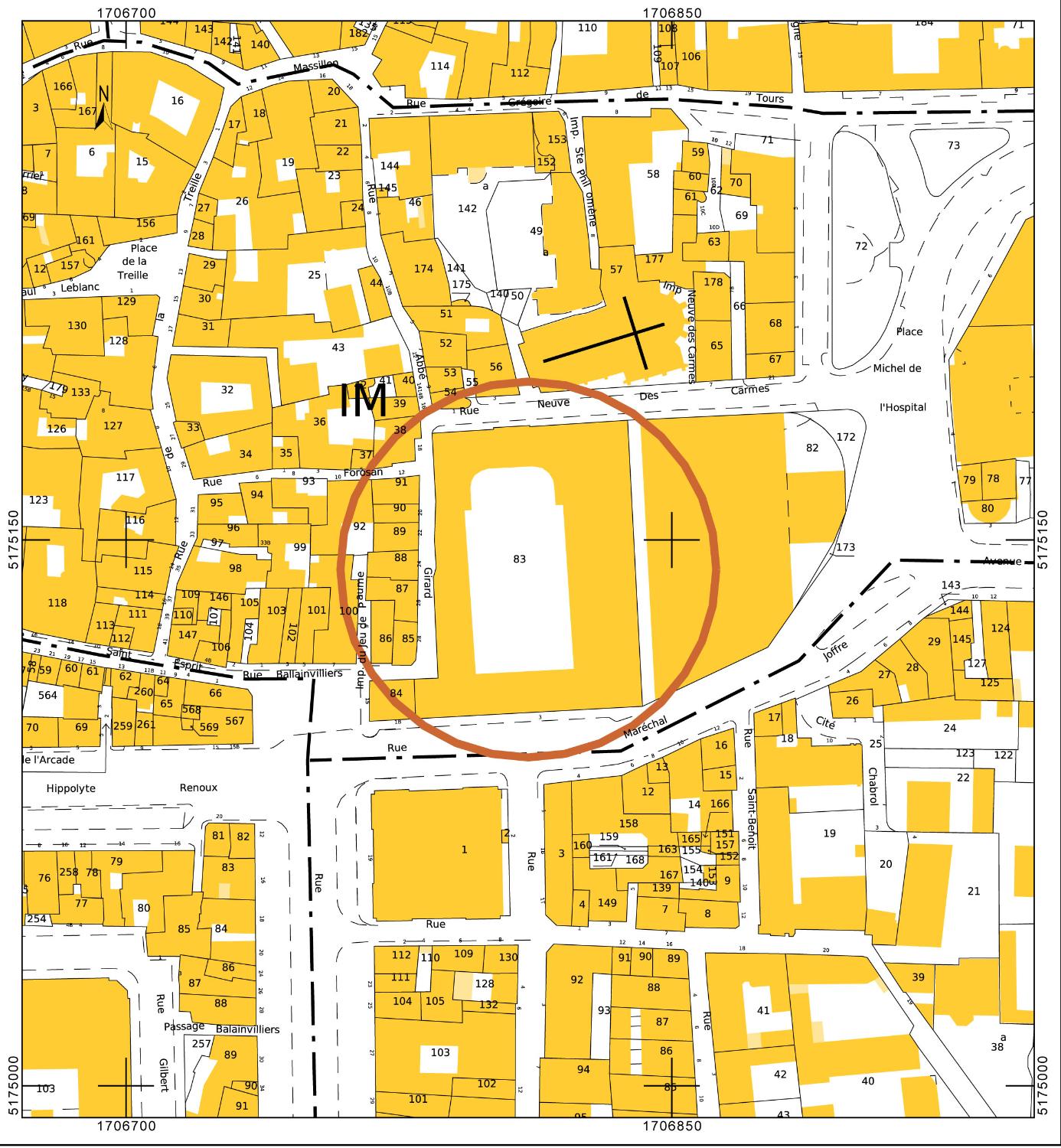

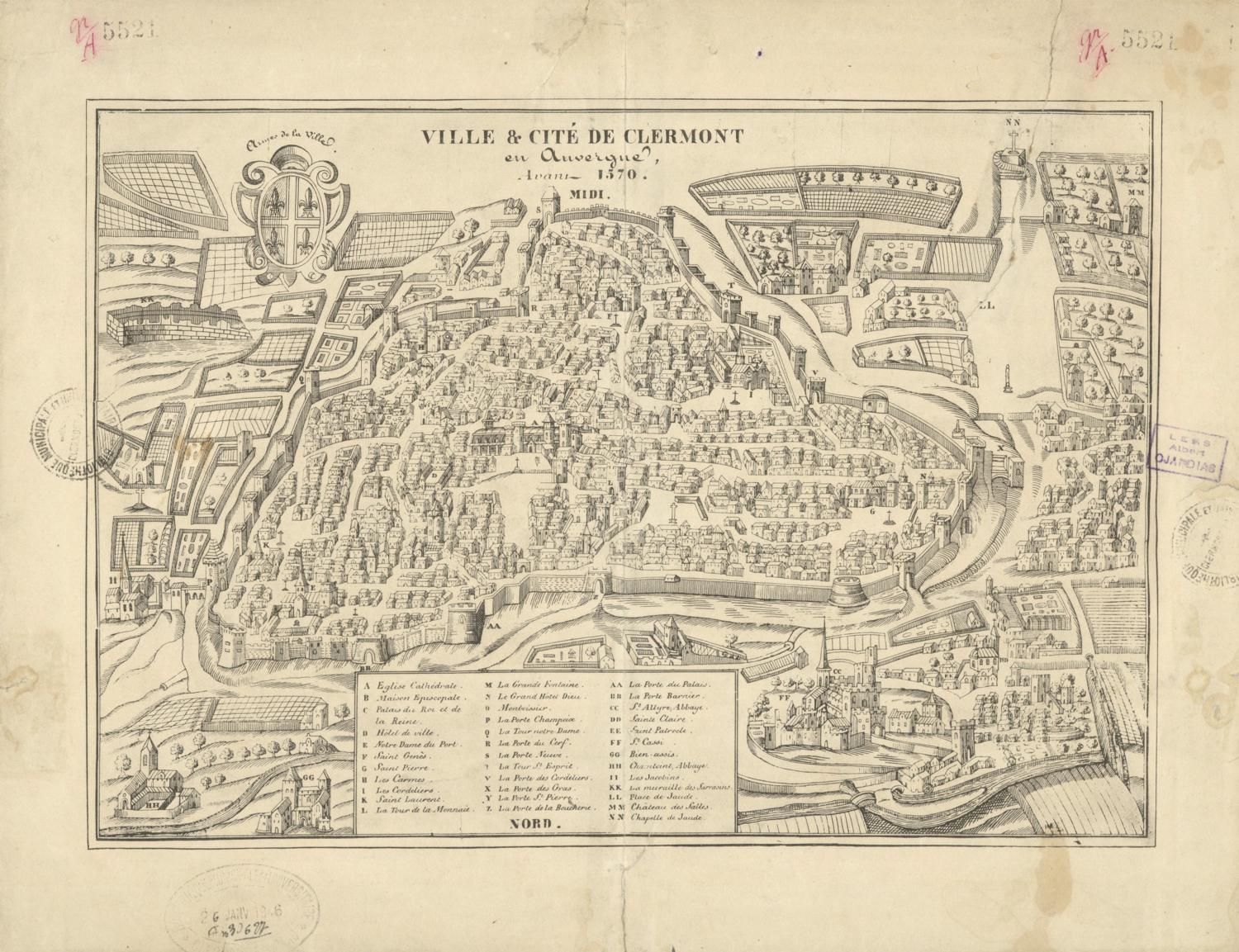

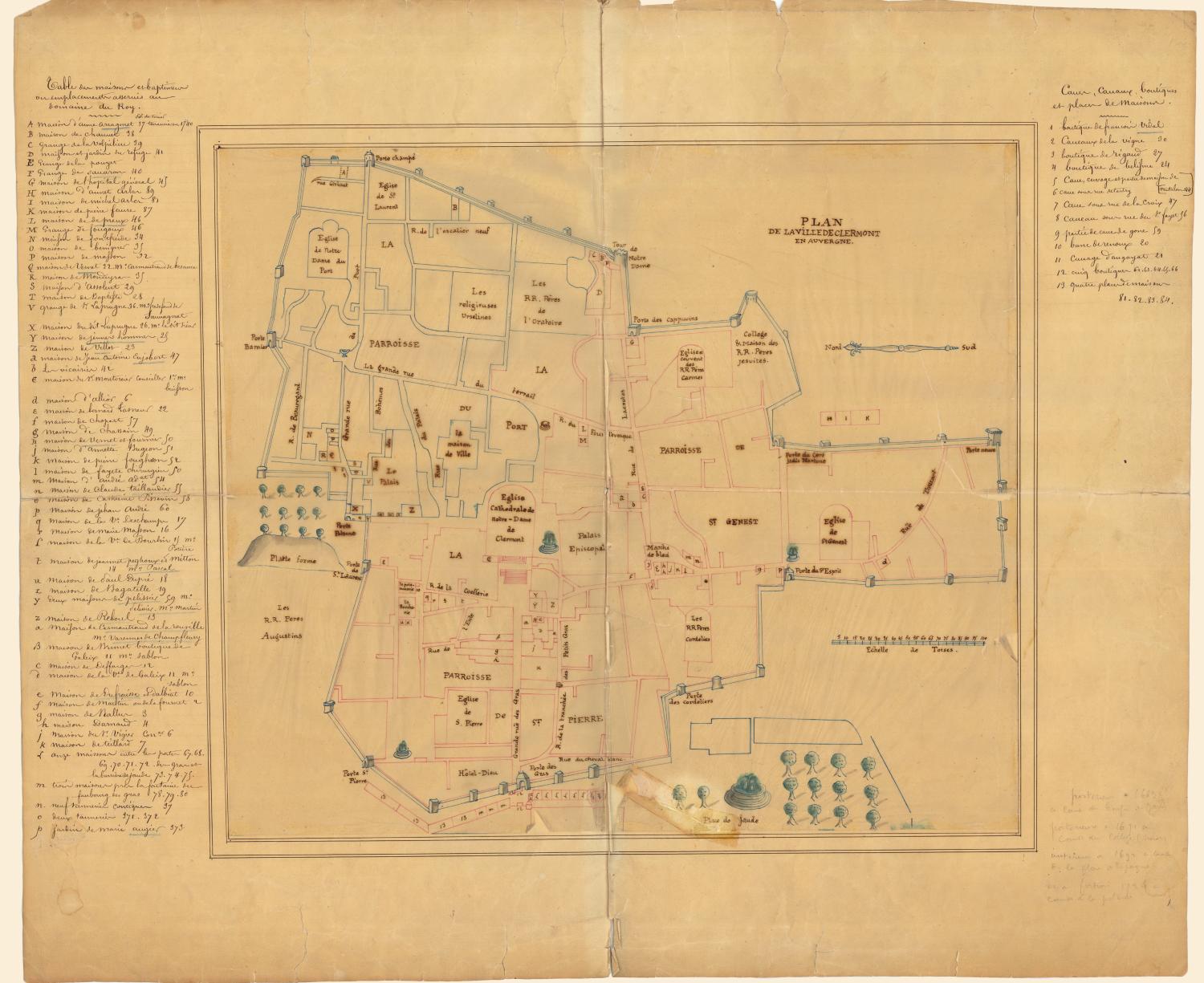

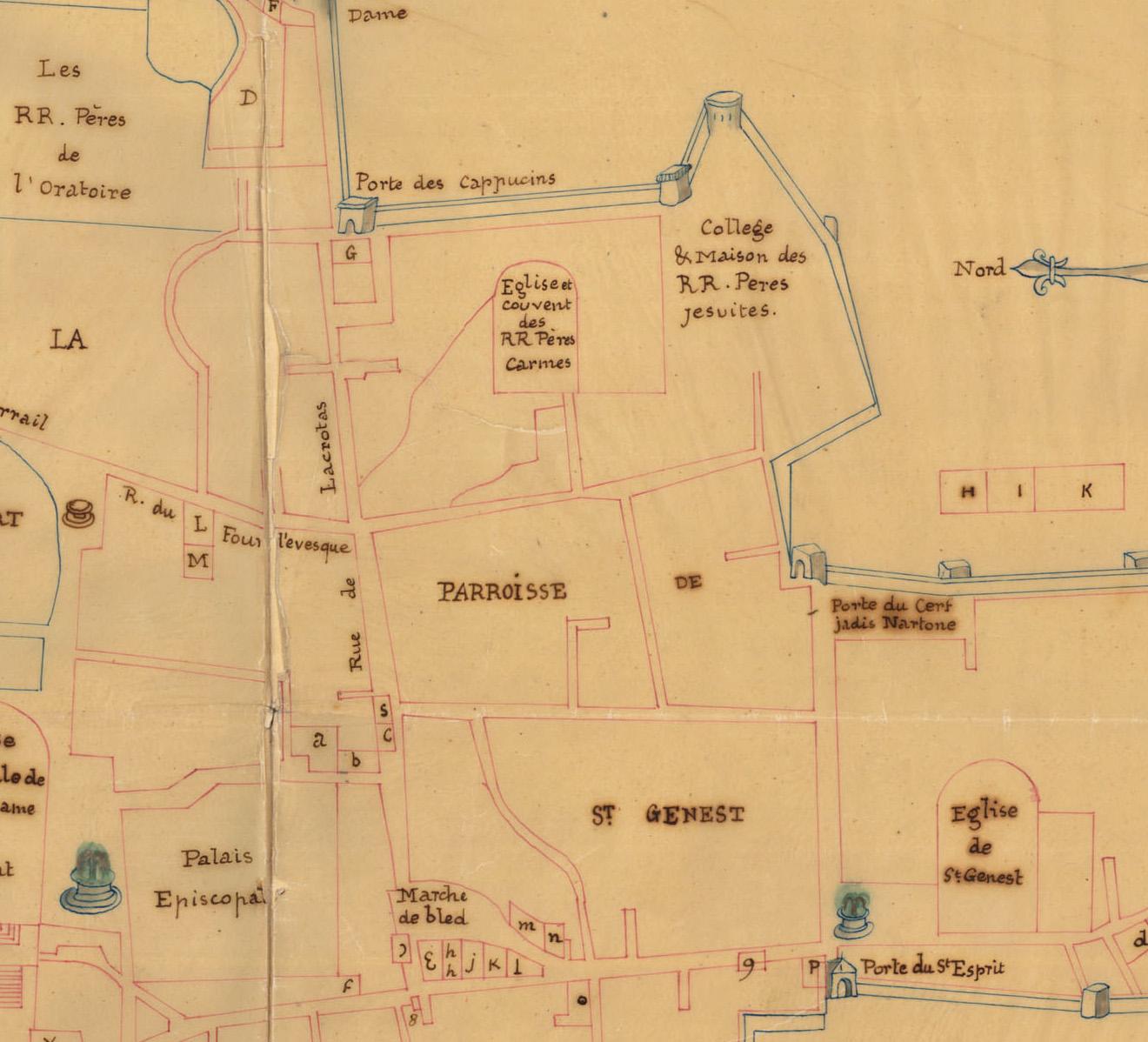

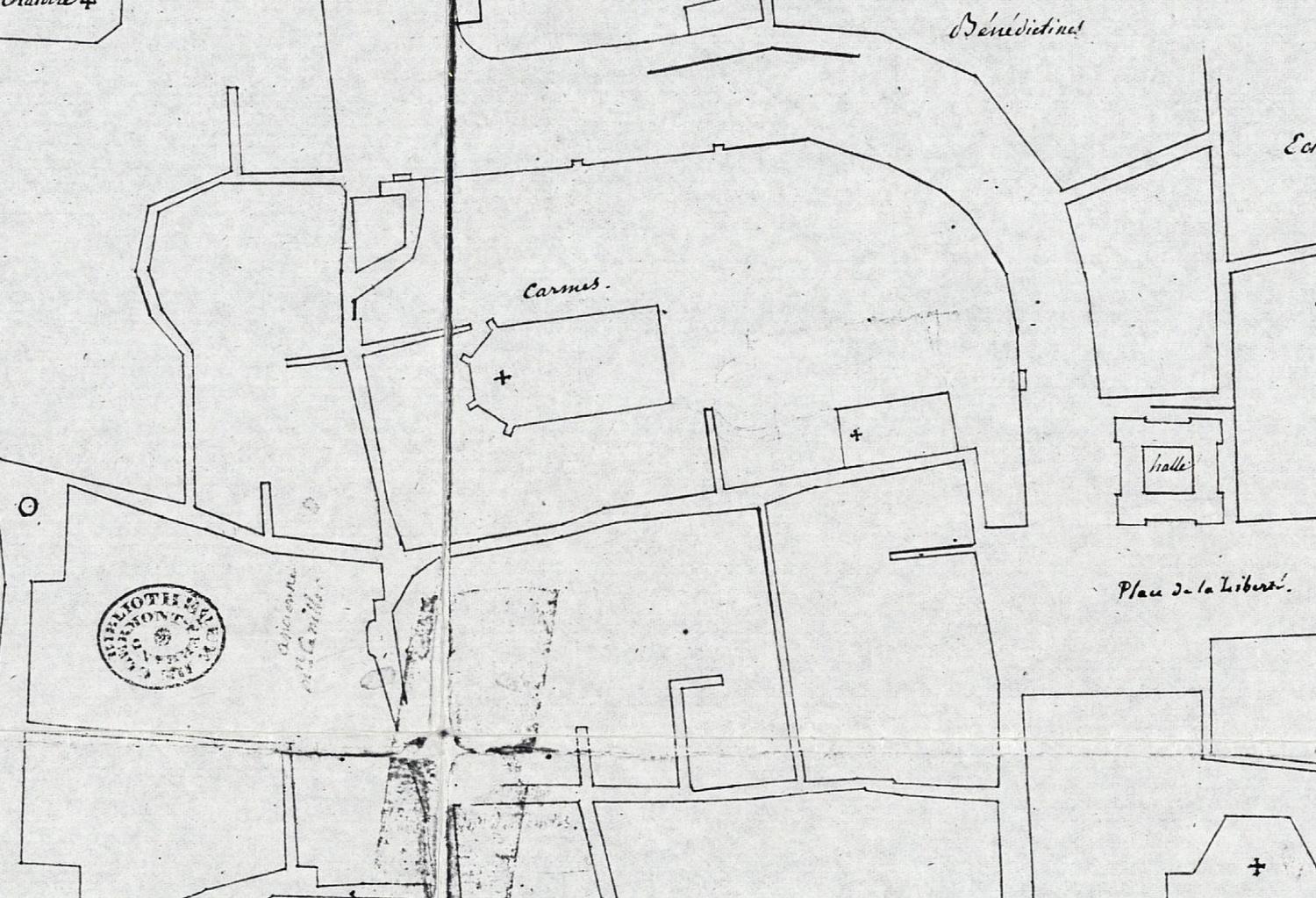

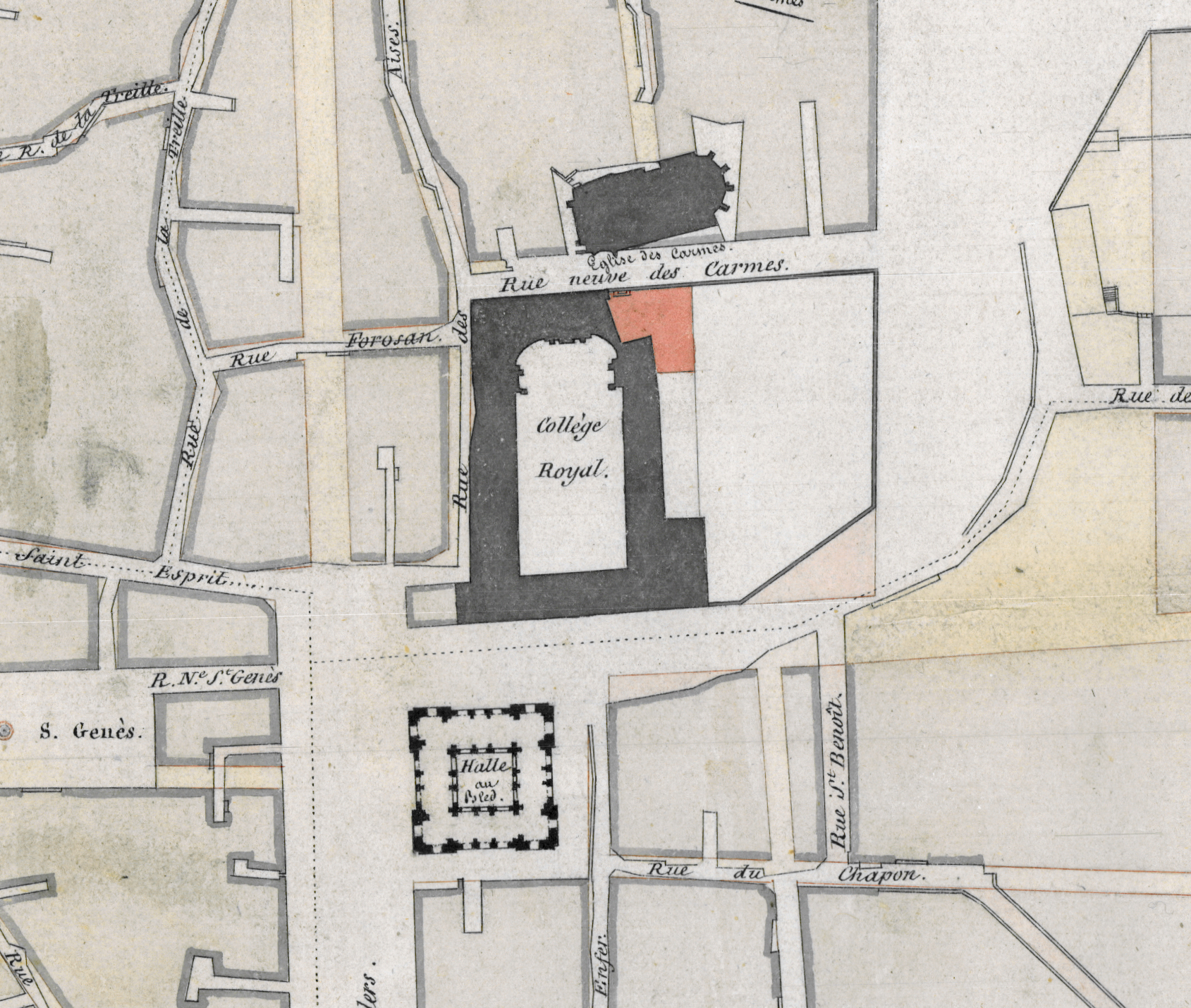

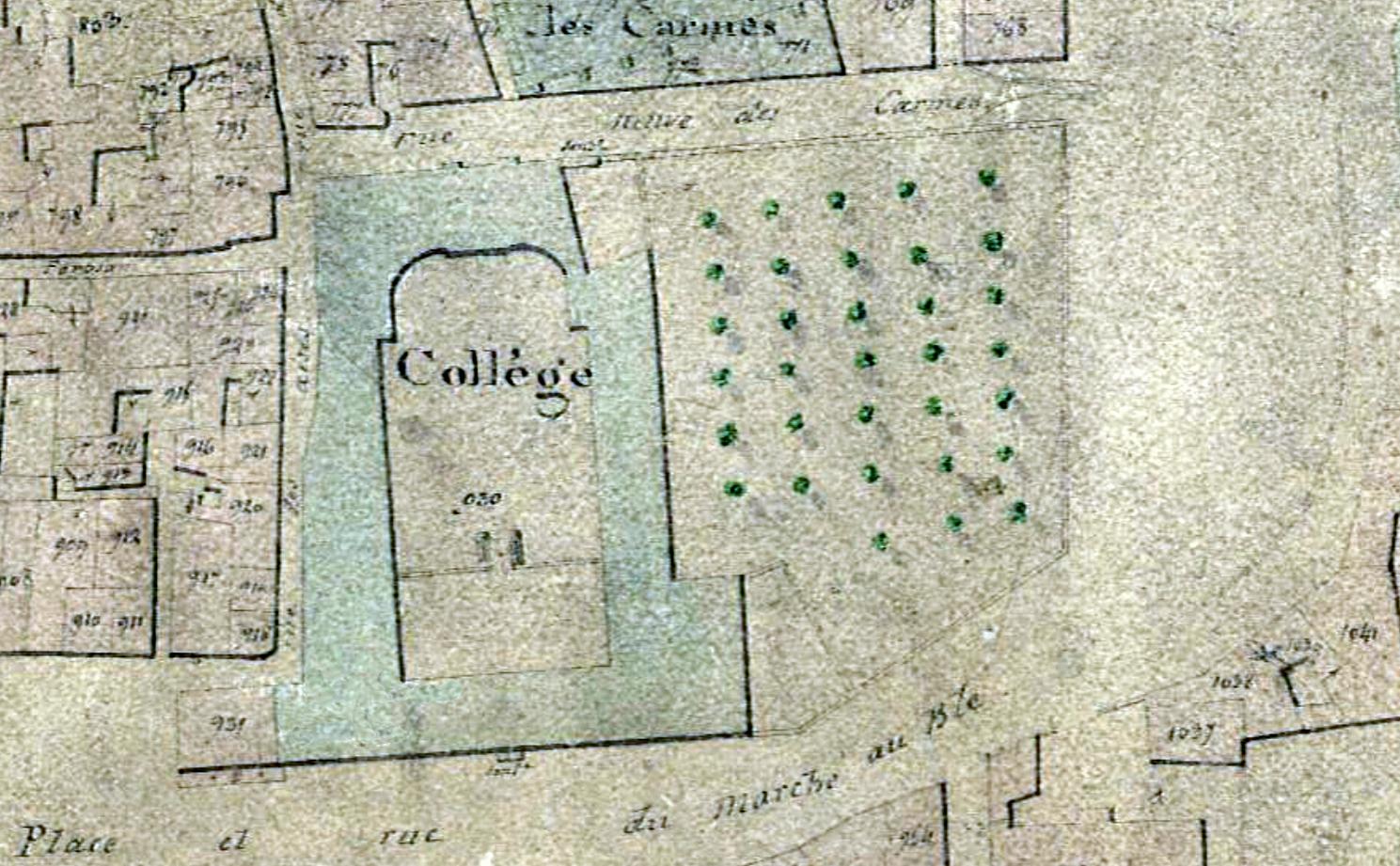

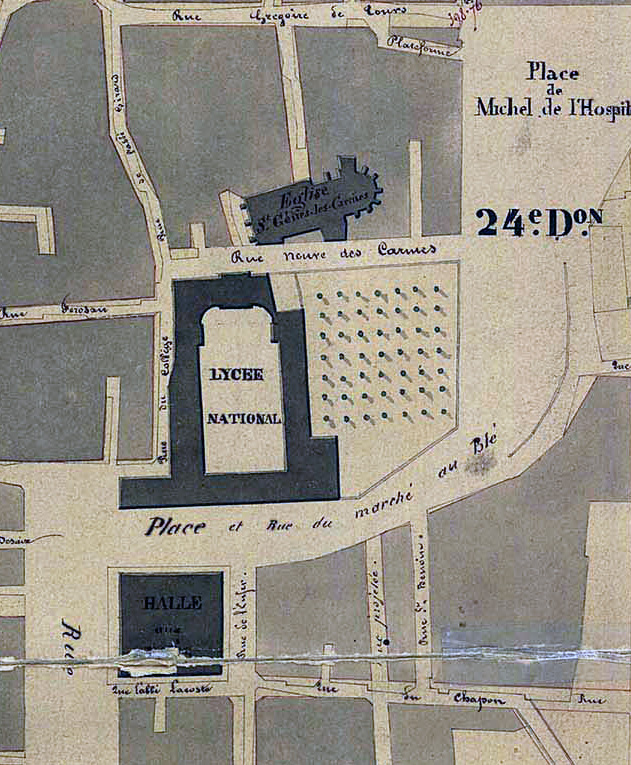

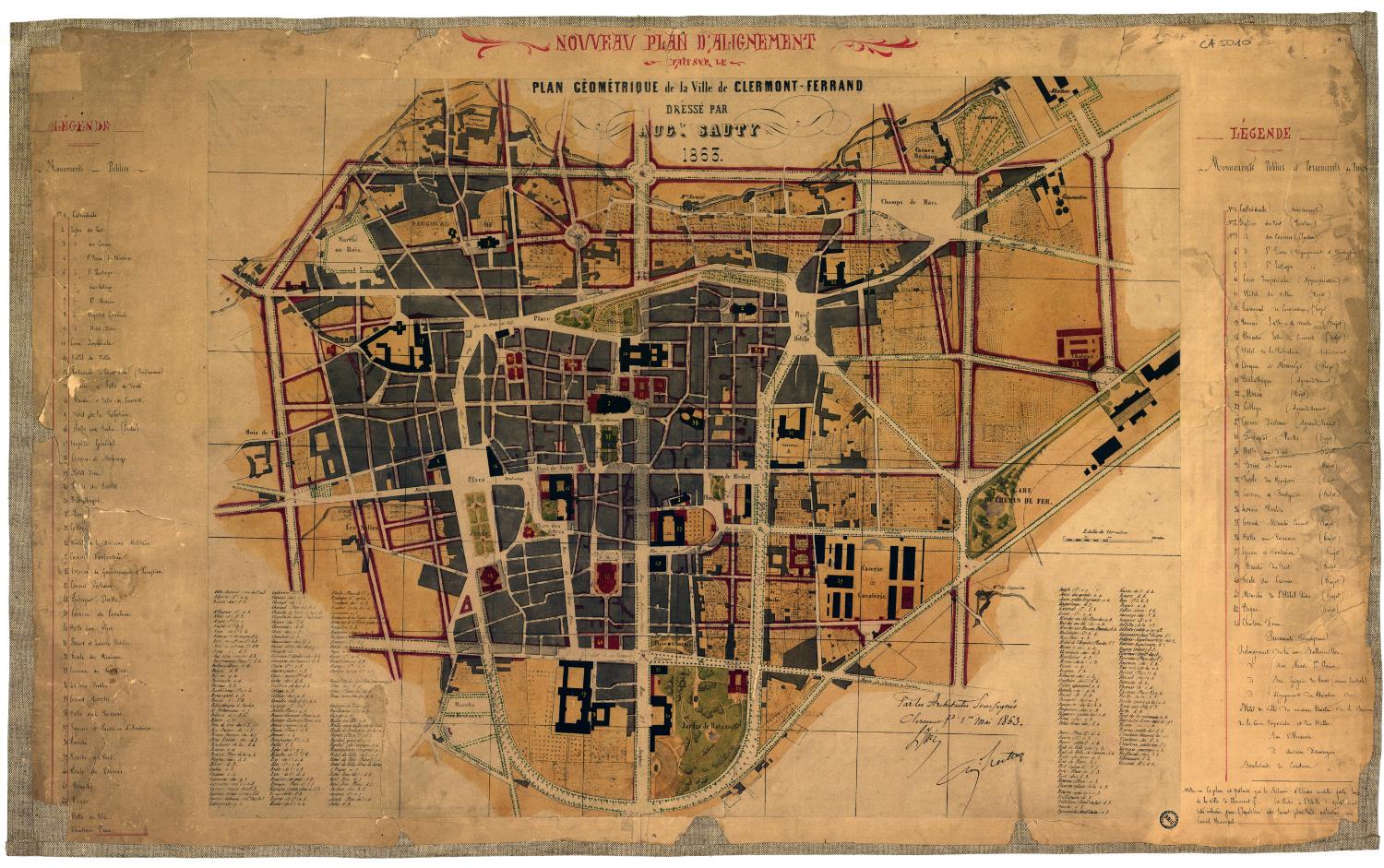

Elie Jaloustre, s'appuyant sur un manuscrit de l'abbé Micolon de Blanval, fait remonter au milieu 13e siècle l'établissement dans la ville de Clermont d'un collège par le chapitre de la cathédrale. Des locaux auraient été construits peu après à proximité du monastère des dominicains1. Mais c'est en 1461 qu'est pour la première fois mentionnée dans les sources l'existence de ce collège2. Terrains et bâtiments étaient alors situés en bordure du rempart et à proximité de la porte du Saint-Esprit (porte de Jaude). En 1576, ils sont transférés, à l'initiative de la municipalité, qui souhaite créer un lieu d'enseignement indépendant de l'autorité épiscopale, du côté de la porte du Cerf (dite aussi porte Nartone), dans plusieurs maisons et jardins jouxtant le couvent des carmes (voir ill. ci-dessous)3. Cet emplacement, où se trouvent " de belles et grandes places inhabitées et en ruine "4, doit permettre d'établir le collège dans un lieu aéré et bien exposé, et d'y créer à la fois une cour pour les classes et des logements pour les régents. Le 1er juin de la même année la ville achète deux nouveaux terrains (maisons et jardins) situés entre le rempart et le couvent des carmes. Les premières classes sont aménagées dès cette date et des réparations faites aux bâtiments existants.

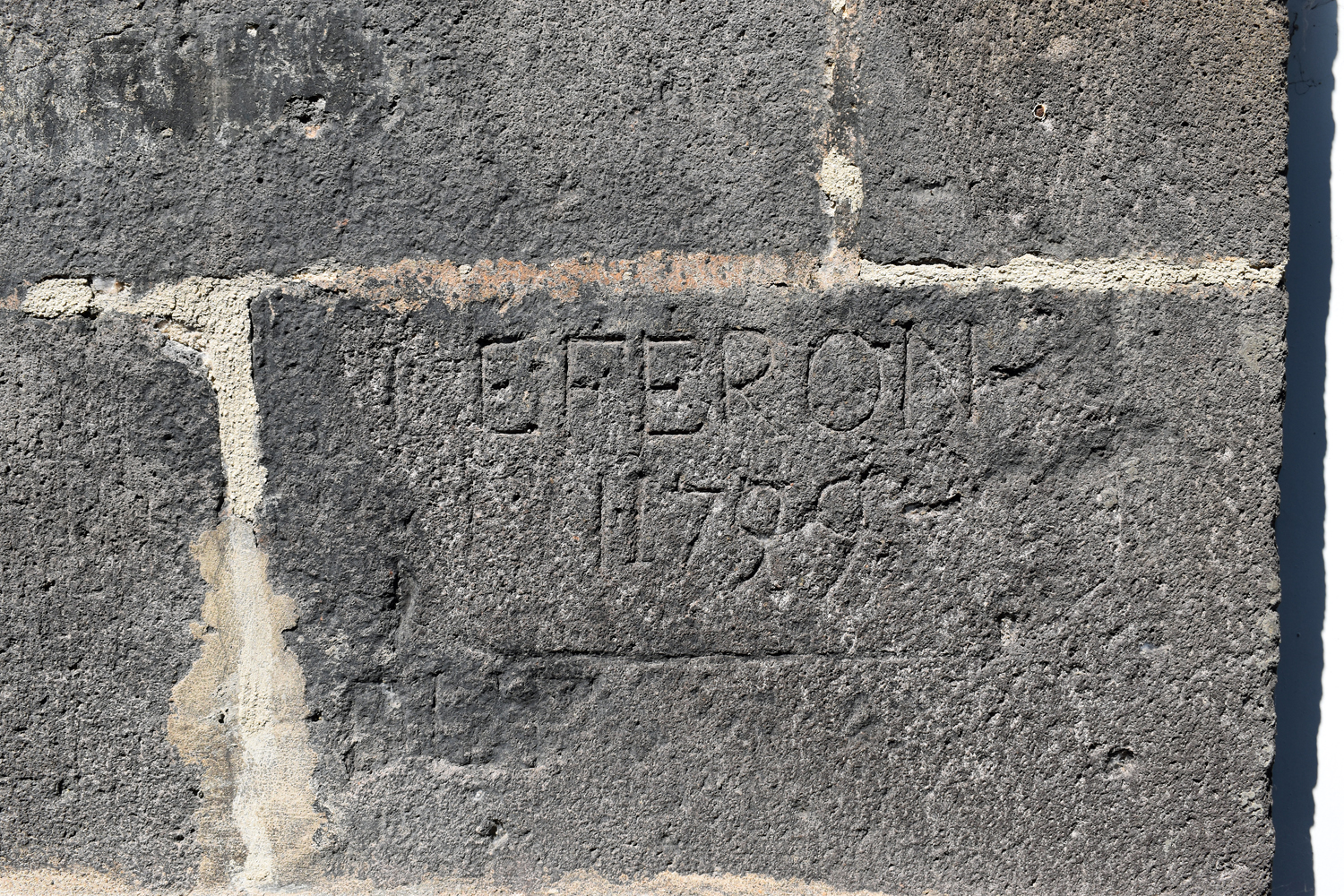

Un nouvel édifice, probablement assez vaste au vu des sommes considérables qui sont engagées (près de 4000 livres), n'est construit qu'après l'acquisition, entre 1580 et 1583, de quatre autres maisons contigües situées du côté de la rue des Aises5 (actuelle rue de l'abbé-Girard), ainsi qu'en attestent plusieurs états de comptes et mémoires de travaux de maçonnerie des années 1582-1584 ; on y relève les noms de Chastenet (?), maître maçon de Clermont et Auber Jameson, tailleur de pierre6.

Le collège est alors dirigé par un principal et trois régents sont chargés d'enseigner la philosophie et les humanités grecques et latines. Le contrat passé entre les échevins et Antoine Valeix le 20 janvier 1599 précise qu'outre les régents seront employés au collège un portier, des serviteurs et des chambrières ; les élèves entendent la messe à l'église du couvent des carmes7, bien que le collège dispose alors d'une petite chapelle, dont l'existence est encore mentionnée en 16818.

L'afflux d'élèves au début du 17e siècle rend les locaux trop étroits, aussi le collège est-il agrandi entre 1612 et 1627 : de nombreuses acquisitions ou permutations de terrains avec les carmes sont réalisées en 1612, la dernière en 1627, notamment rue des Aises et le long du rempart, amputant à nouveau le foncier des carmes9. Les actes de vente nous apprennent que le collège est alors doté d'une infirmerie et dispose de deux cuvages (dont l'un contenant des pressoirs) et d'une étable10.

En 1614, il compte entre 400 et 500 élèves, en 1619, un principal et six régents11. En 1618, sa direction est confiée aux oratoriens. Souhaitant se faire remettre le collège, les jésuites délèguent en 1619 à Clermont le père Cotton, ancien confesseur de Henri IV et précepteur de Louis XIII, pour entamer des pourparlers avec les échevins, sans succès.

Après l'édit d'union de 1630 des villes de Clermont et Montferrand, le collège est transféré à Montferrand en compensation de la perte de la Cour des aides, siégeant désormais à Clermont, et confié aux jésuites. Malgré un arrêt royal qui en 1631 en ordonne la fermeture, le collège de Clermont continue de fonctionner régulièrement jusqu'en 1644, puis sporadiquement de 1645 à 1662. Durant cette période, les bâtiments du collège restent vides, les classes ayant été transférées dans d'autres locaux, aux alentours du couvent de l'Oratoire12. Les édiles clermontois ont en effet passé en 1644 contrat avec les oratoriens pour l'ouverture de « quatre basses classes, et en chacune d’icelles instruire la jeunesse, même de prendre pensionnaires, promettant de fournir « logement pour faire lesdites classes le plus proche de la maison dud. Oratoire que faire se pourra »13. L'initiative est rapidement contrée par les jésuites de Montferrand qui en obtiendront l'annulation.

Longtemps, les échevins et un parti janséniste puissant s'opposent à la venue des jésuites à Clermont14, les premiers arguant du fait qu'aucune communauté religieuse ne peut s’installer sans leur consentement. Aussi n'est-ce qu'avec l'appui de l'intendant d'Auvergne Jean-Paul de Choisy et en en appelant à l'autorité royale que les jésuites finissent par voir leurs démarches aboutir.

2. Installation des jésuites à Clermont

A l'issu de tractations secrètes menées en 166115, et en vertu de deux arrêts du conseil du roi des 14 octobre et 13 novembre 1662, ordonnant le transfert des jésuites de Montferrand à Clermont et leur attribuant les bâtiments du collège, ces derniers quittent Montferrand pour Clermont le 22 janvier 166316.

Le projet d'accord avec les échevins formalisé en 1661 repose sur l'engagement des jésuites à fournir huit régents et dispenser leur enseignement jusqu'à la classe de théologie, en échange de la jouissance des bâtiments existant et de deux chambres faisant office de classes, séparées du collège par une petite rue servant de passage pour se rendre à l'église des carmes. Les jésuites sont autorisés à agrandir le collège à condition de financer sur leurs fonds propres les acquisitions de terrains et les travaux de réparation ou de construction. Cette extension ne peut cependant se faire que dans des limites clairement définies : seules les maisons contiguës au collège et aux deux chambres concédées peuvent leur être aliénées. Il leur est interdit d'empiéter sur la rue desservant l'église des carmes et de s'étendre au-delà des deux rues qui bornent le collège au sud et à l'ouest, sauf autorisation expresse du conseil de ville. Prenant en compte la nécessité de bénéficier d'un air salubre, l'accord autorise également les jésuites à acquérir un domaine " dans la banlieue de la ville de Clermont (...) pour la récréation de leurs religieux, malades et écoliers "17.

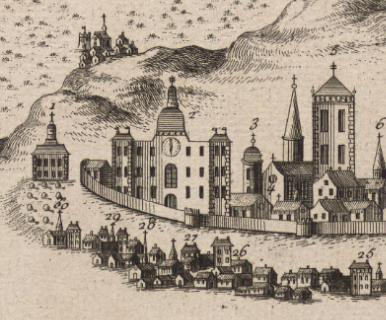

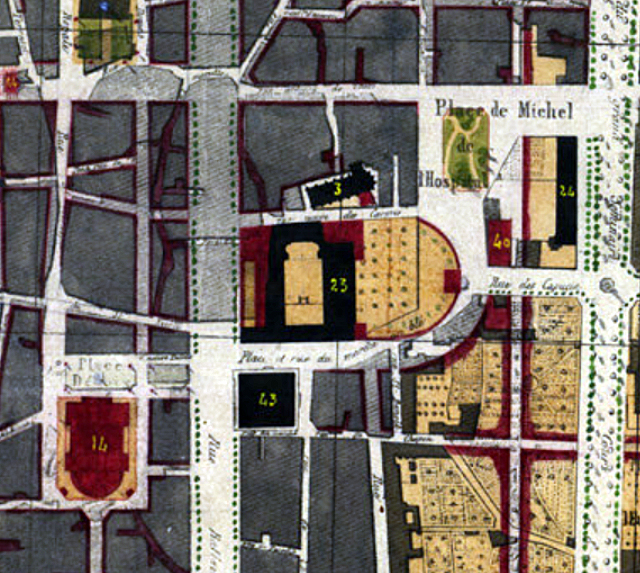

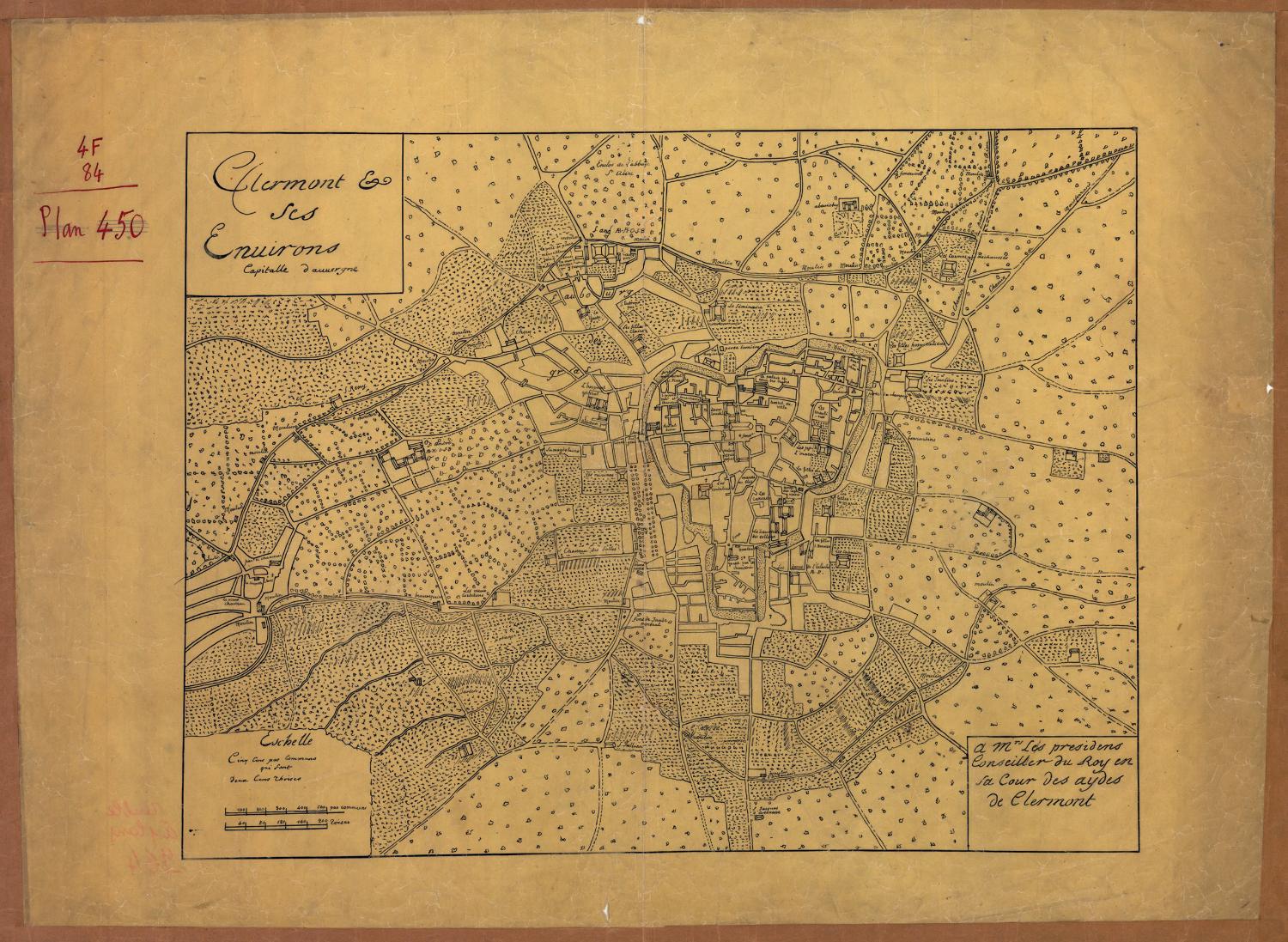

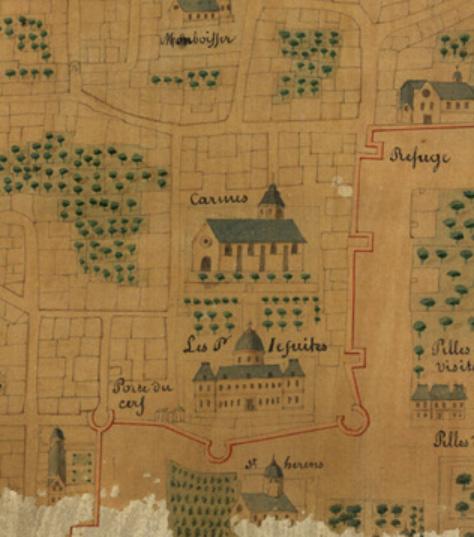

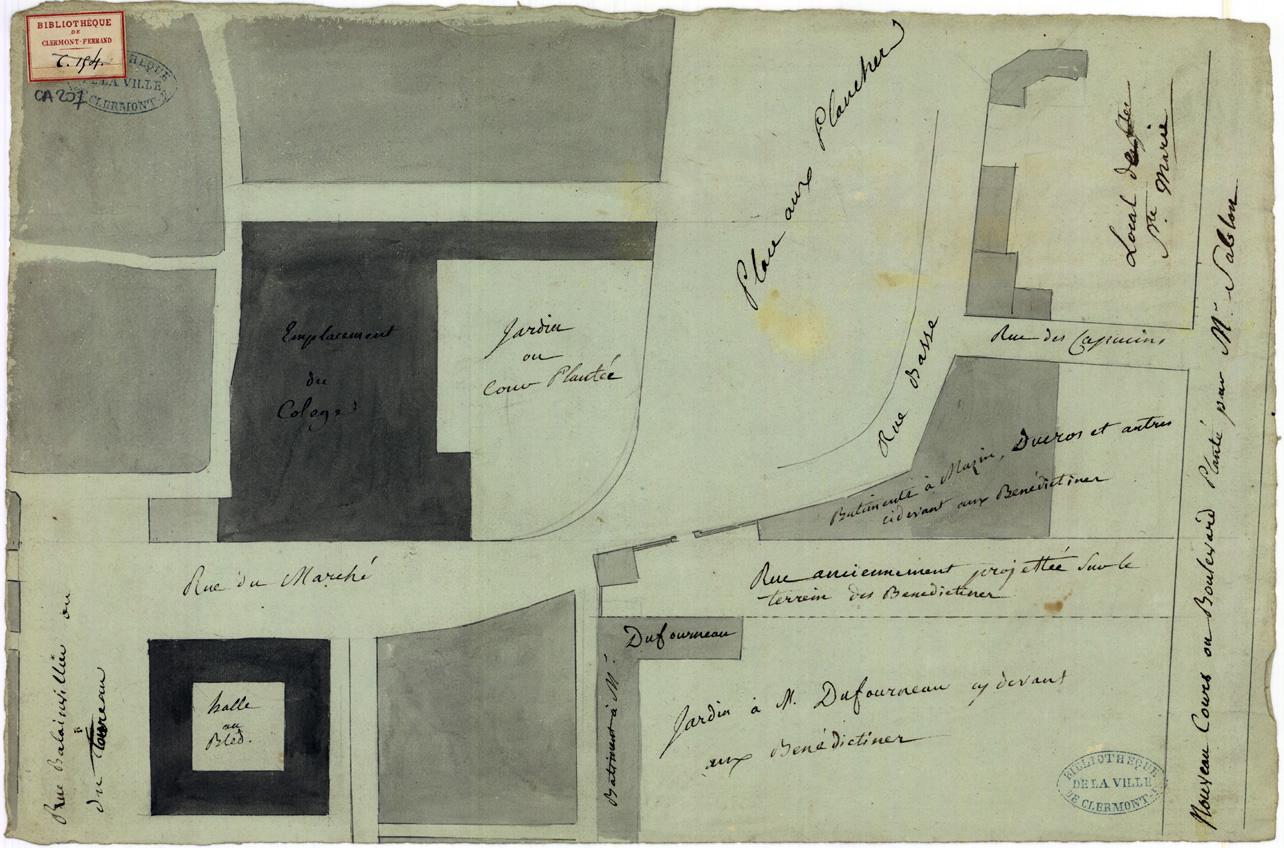

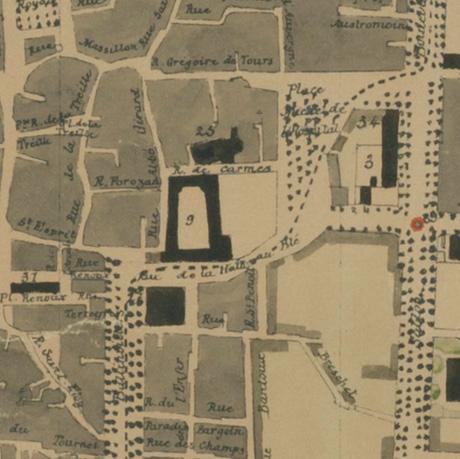

Le collège dont héritent les jésuites est donc un ensemble de bâtiments disparates, " masures qu'il faut tous les dix ans réparer "18, dont un plan de Clermont-Ferrand datant de la seconde moitié du 17e siècle peut donner une idée (ill. ci-dessous) : il comprend alors un corps de logis principal et diverses annexes dont les deux pièces servant de classes séparées par la petite rue menant aux carmes. Le tout s’inscrit dans un îlot délimité par le couvent des carmes au nord, la rue des Aises à l’ouest, une rue parallèle aux murs d’enceinte au sud, le jardin des carmes à l’est. Des travaux de première installation sont attestés en 1669 pour la maison des pères19.

En raison des fortes oppositions du parti janséniste, le contrat avec la ville n'est signé que cinq ans après l'arrivée des jésuites, le 26 septembre 1668, entérinant la création d'un cours de théologie ainsi que de langue hébraïque, d'écriture sainte et de cas de conscience " ainsi et de même qu'ils font dans leurs plus grands collèges "20. De telles classes ne se trouvent que dans un nombre limité d'établissements jésuites, hissant de ce fait Clermont au statut de capitale provinciale21. Le traité est ratifié par le supérieur général de l'ordre, le père Paul Oliva, le 4 novembre de la même année22 et approuvé par le roi par lettres patentes de février 167023. Le 20 octobre 1671, de nouvelles lettres patentes confirment la dotation royale de 5000 livres accordée au collège en vertu de l’arrêt du conseil du mois de mai 164924 ; le collège prend alors le titre de collège royal. Le succès qu'il rencontre après l'installation des jésuites, attesté par une forte progression des effectifs (estimé à plus de mille en 1671), rend nécessaire son agrandissement, projet qui va occuper les jésuites durant plusieurs décennies.

2. Le nouveau collège : projets et construction (1671-1741)

1. Acquisition de terrains et remaniements urbains

Les possibilités d’extension étant contraintes, les jésuites envisagent, pour s’élargir, d’empiéter au sud sur les murs de la ville25. En juin 1671, ils soumettent aux échevins un projet d’agrandissement répondant à leurs besoins, à savoir 9 classes, un logement pour le préfet et 40 religieux, une salle " pour les tragédies et les actions publiques ", une église, et leur demandent l’autorisation de faire reculer la muraille jusqu’à la contrescarpe et de combler le fossé, sur la partie délimitée à l'ouest par la porte du Cerf et à l'est par la tour de Cormuy. La construction envisagée participerait ainsi de l'embellissement de la ville : " ce n'est qu'agrandir la ville, lui procurer un ornement et remettre, aux frais du suppliant, la muraille avec son courroir en meilleur état "26.

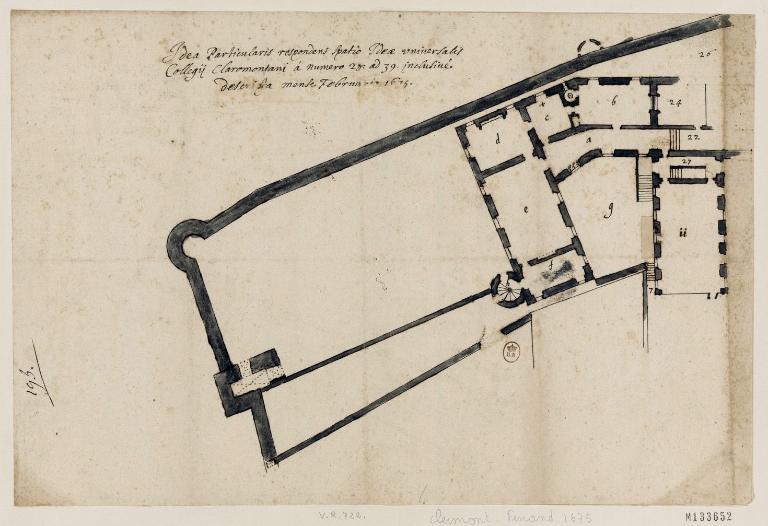

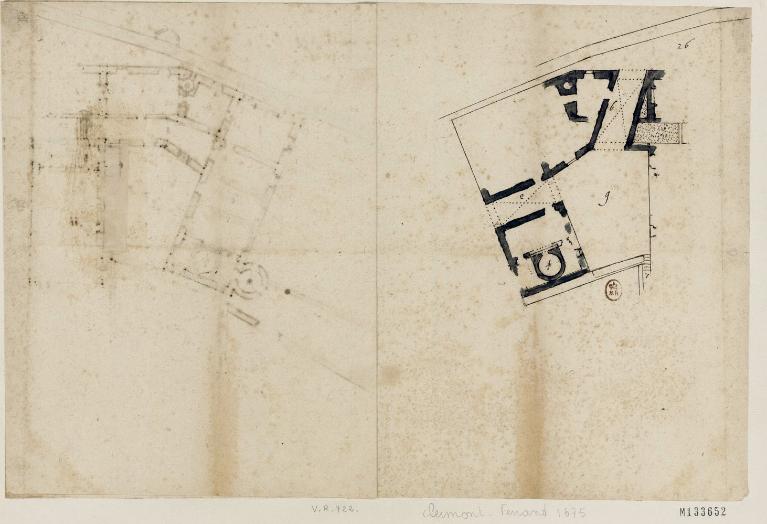

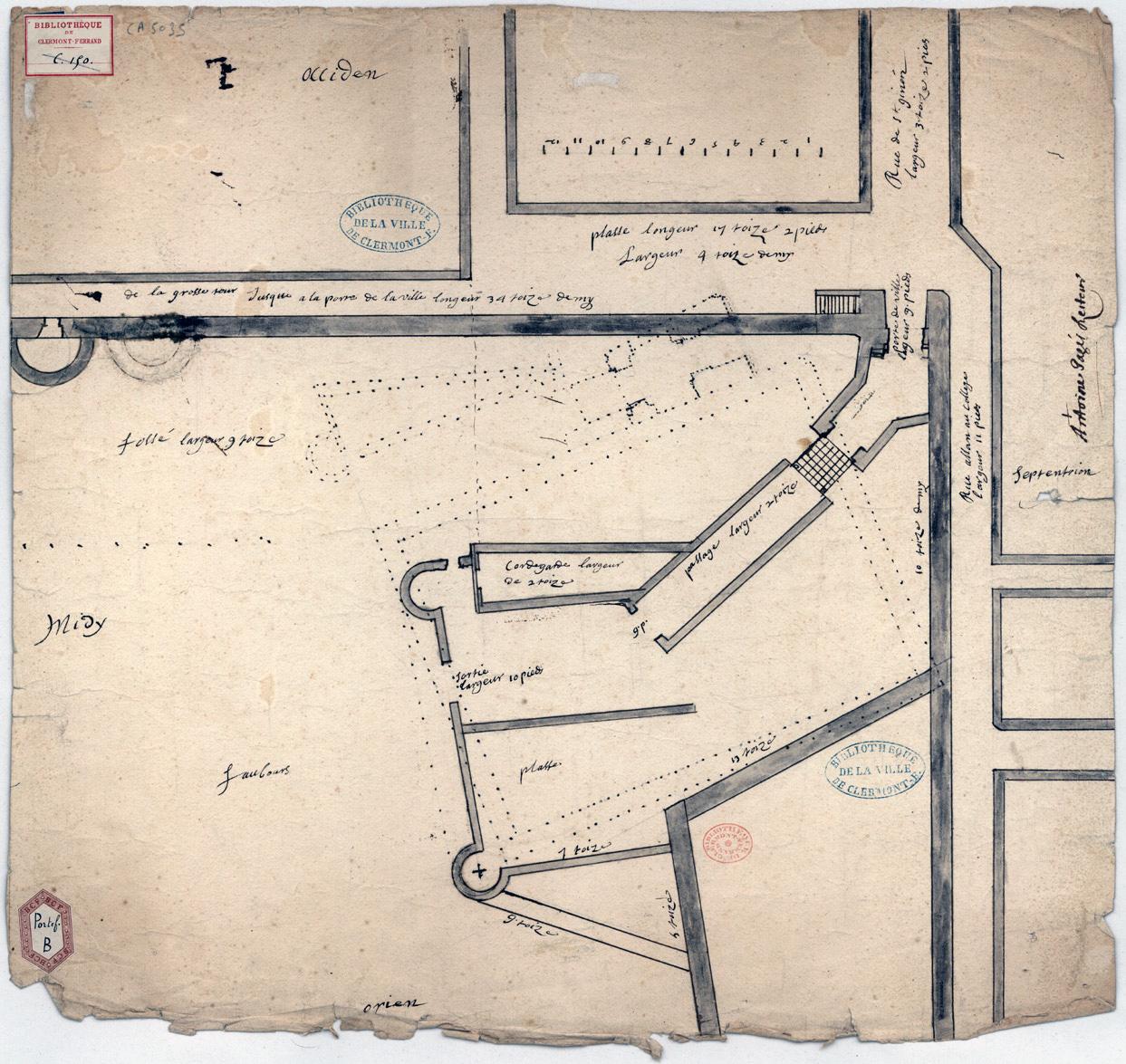

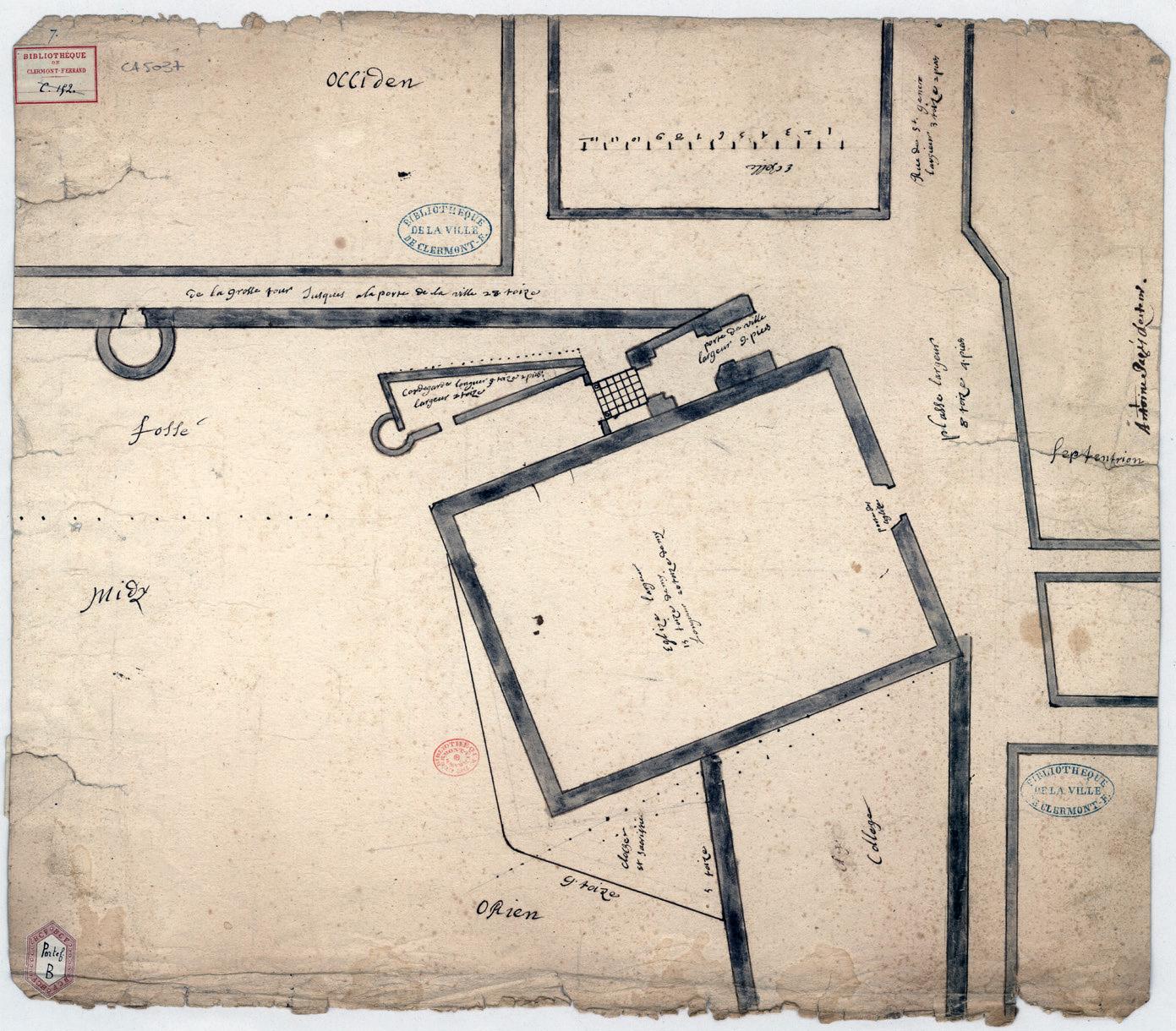

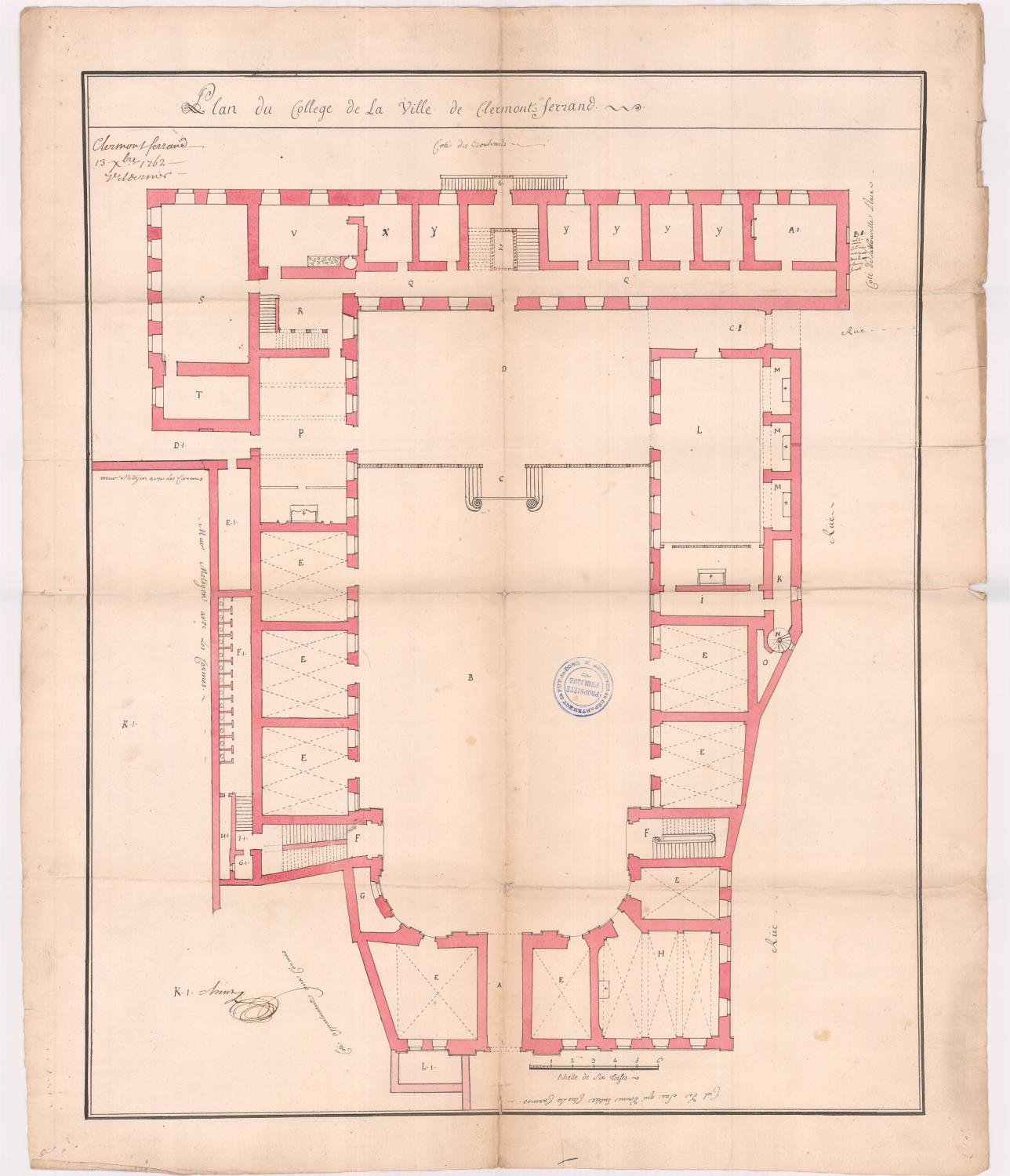

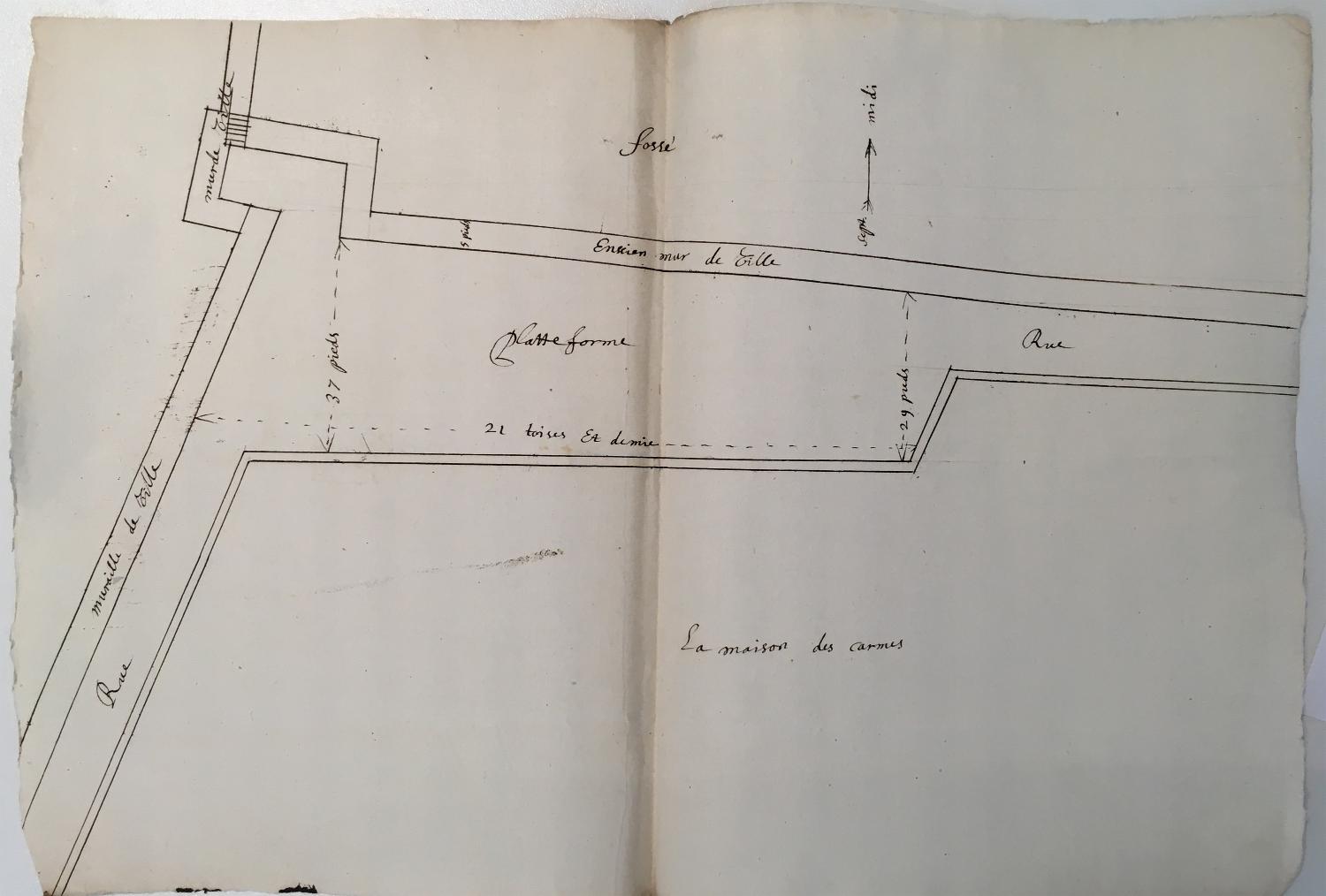

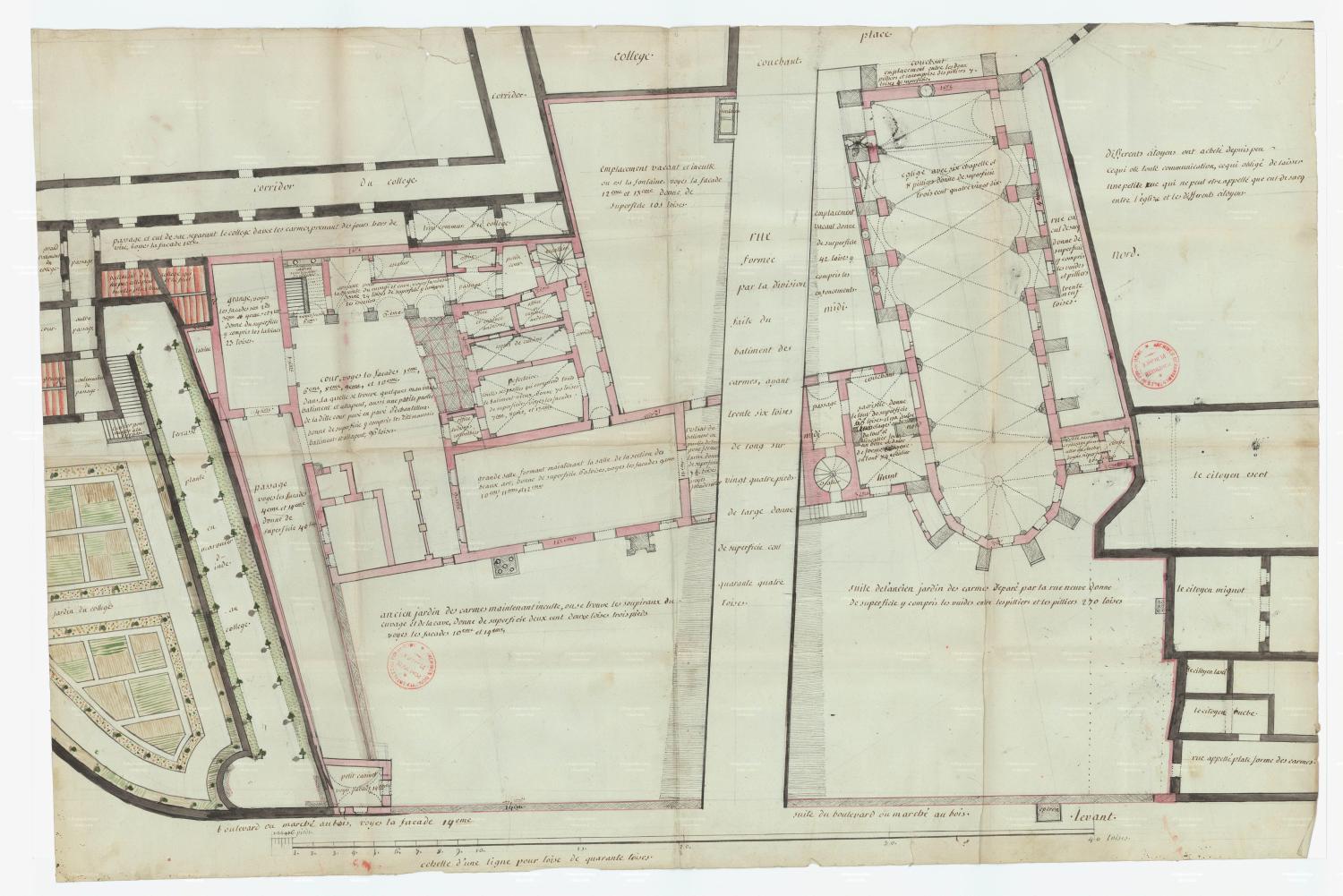

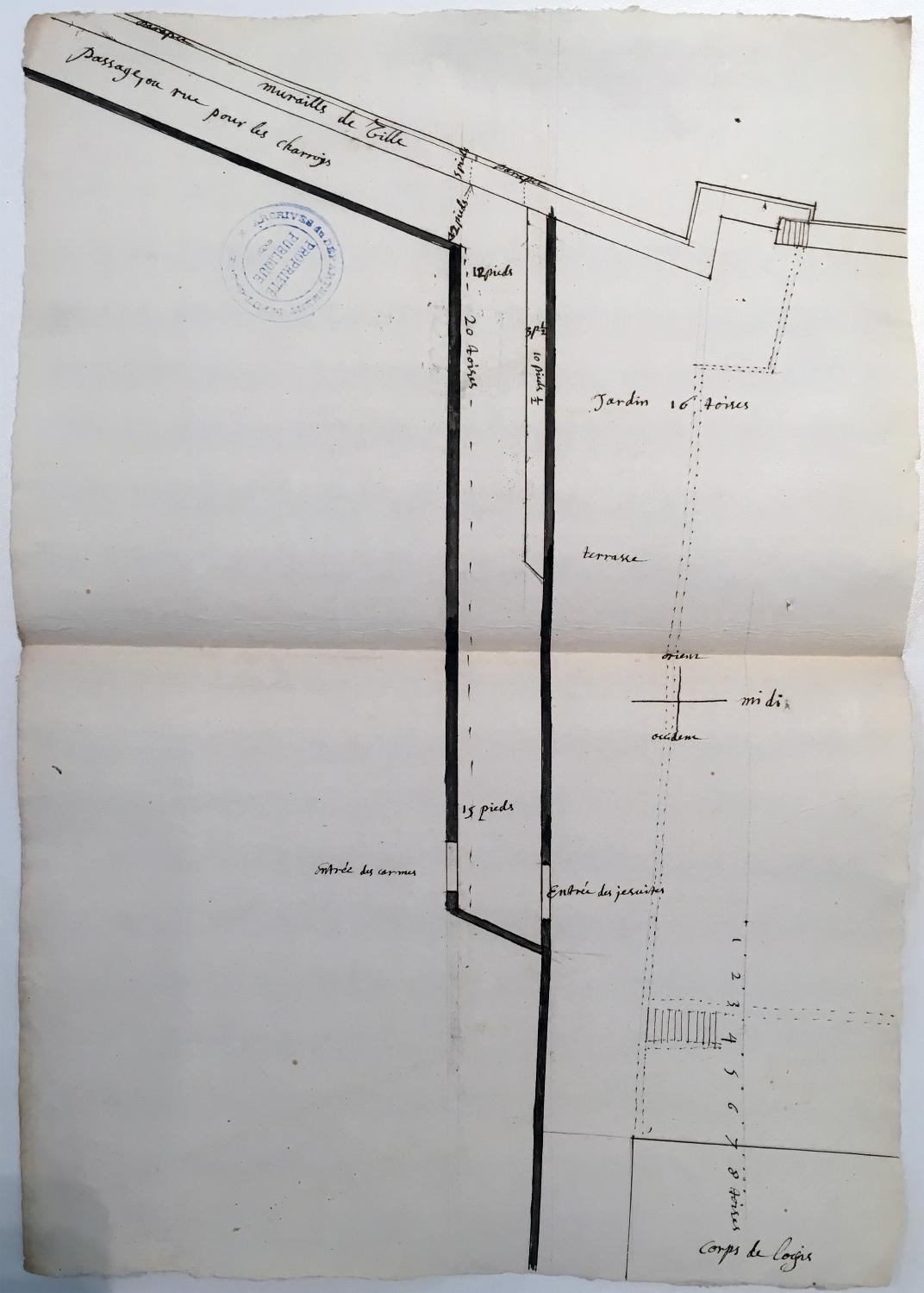

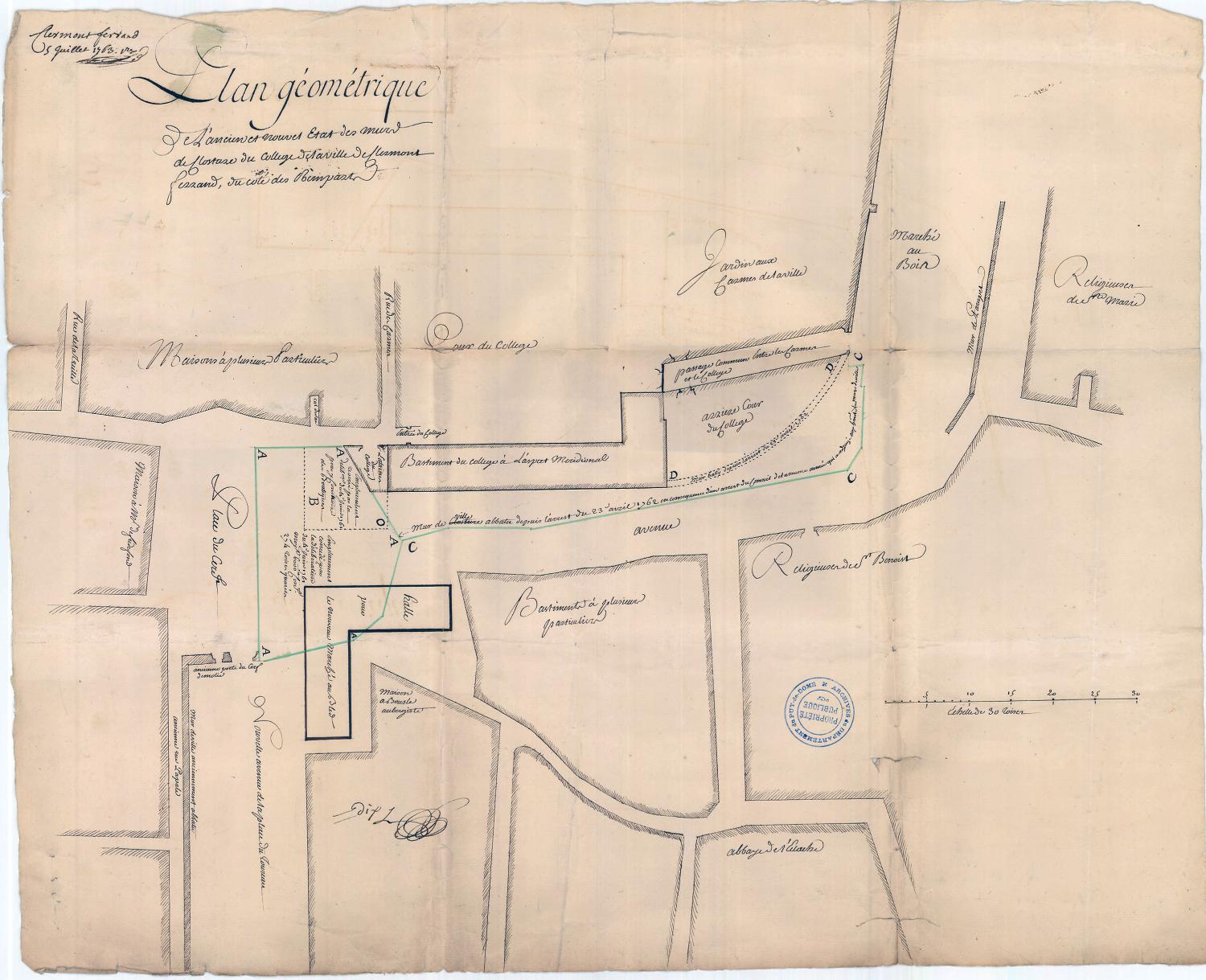

La ville leur accorde le terrain réclamé, d'une surface de 12 toises de large sur 70 de long (soit environ 23 mètres sur 134). Deux relevés de l'architecte clermontois Jean Boville (?)27, qui réalise le toisage et bornage de ce terrain, précisent sa localisation et son étendue (ill. IVR84_20226300139NUCA, ci-dessous, et IVR84_20226300140NUCA), ainsi que l'emplacement du passage commun aux carmes et aux jésuites.

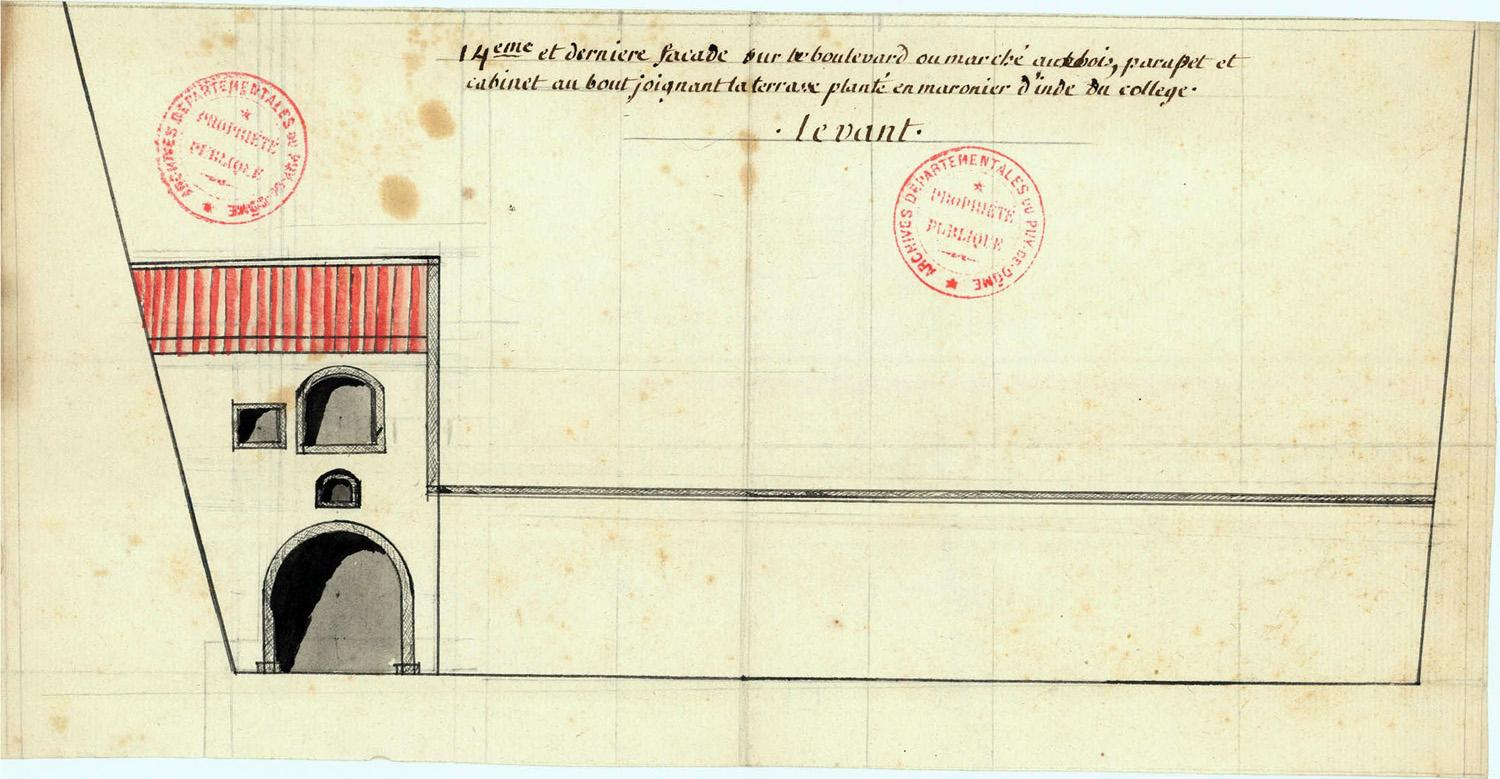

Passant outre les oppositions du procureur du roi et des carmes à ce projet28, les jésuites imposent sa réalisation en obtenant du conseil du roi, le 24 juillet 1671, un arrêt en leur faveur. Cet arrêt stipule que le passage réservé aux carmes, " petite rue en un coin vers la petite plateforme " serait déporté vers un lieu " plus commode " à ces derniers. Les jésuites suggèrent qu'ils se servent d'un passage existant du côté de la porte Neuve et plus proche pour eux que la porte du Cerf, où se trouvait autrefois l'entrée du couvent, et proposent de prendre en charge les frais d'aménagement de ce nouveau passage, prévu au nord de l'église projetée (annoté "i" sur le plan de 1674 ; ill. ci-dessous). Le passage commun existant au sud du jardin des carmes est toutefois maintenu, nettement identifiable sur le plan du collège datant de 1674 (n°37) et sur les différents plans du 18e siècle, avec une entrée au nord pour les carmes et au sud pour les jésuites (voir ill. IVR84_20226300140NUCA). L'entrée de ce passage du côté du rempart (et plus tard du marché au bois ou aux planches) est représentée sur une vue en élévation réalisée en l'an III (ill. IVR84_20236300008NUCA).

Les travaux de démolition et de construction du nouveau mur sont réalisés entre juin et novembre 1672 par les maçons Pasquier Lachaud, Jean de Guillaume, Pierre Gaubelin, Guillaume Rodrine (?) et Jean Parrot, lesquels interviennent sur la plateforme et la courtine (AD Puy-de-Dôme, 2 D 5, prix-faits). La plateforme en avant du fossé du rempart devient une terrasse surplombant le jardin projeté. Sur la partie de muraille reconstruite, les jésuites édifient une petite tour en cul de lampe sur laquelle sont sculptées les armoiries de la Compagnie, toujours visibles en 176129 malgré les protestations des échevins contre cet abus.

2. Les projets architecturaux

1. Le collège

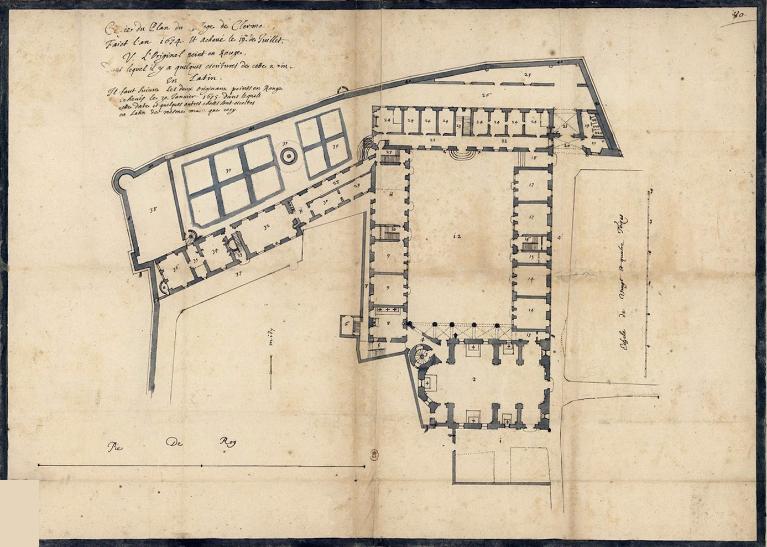

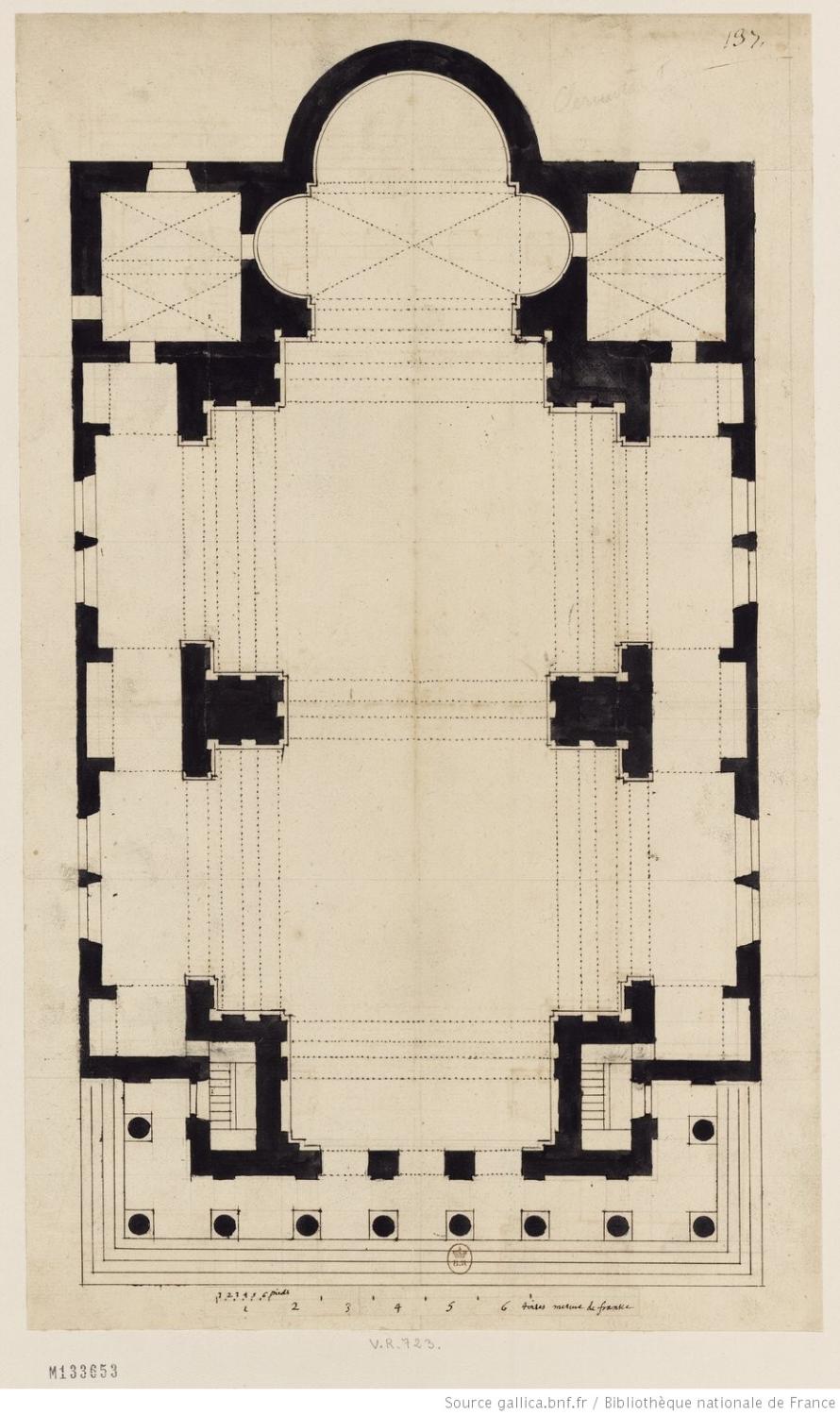

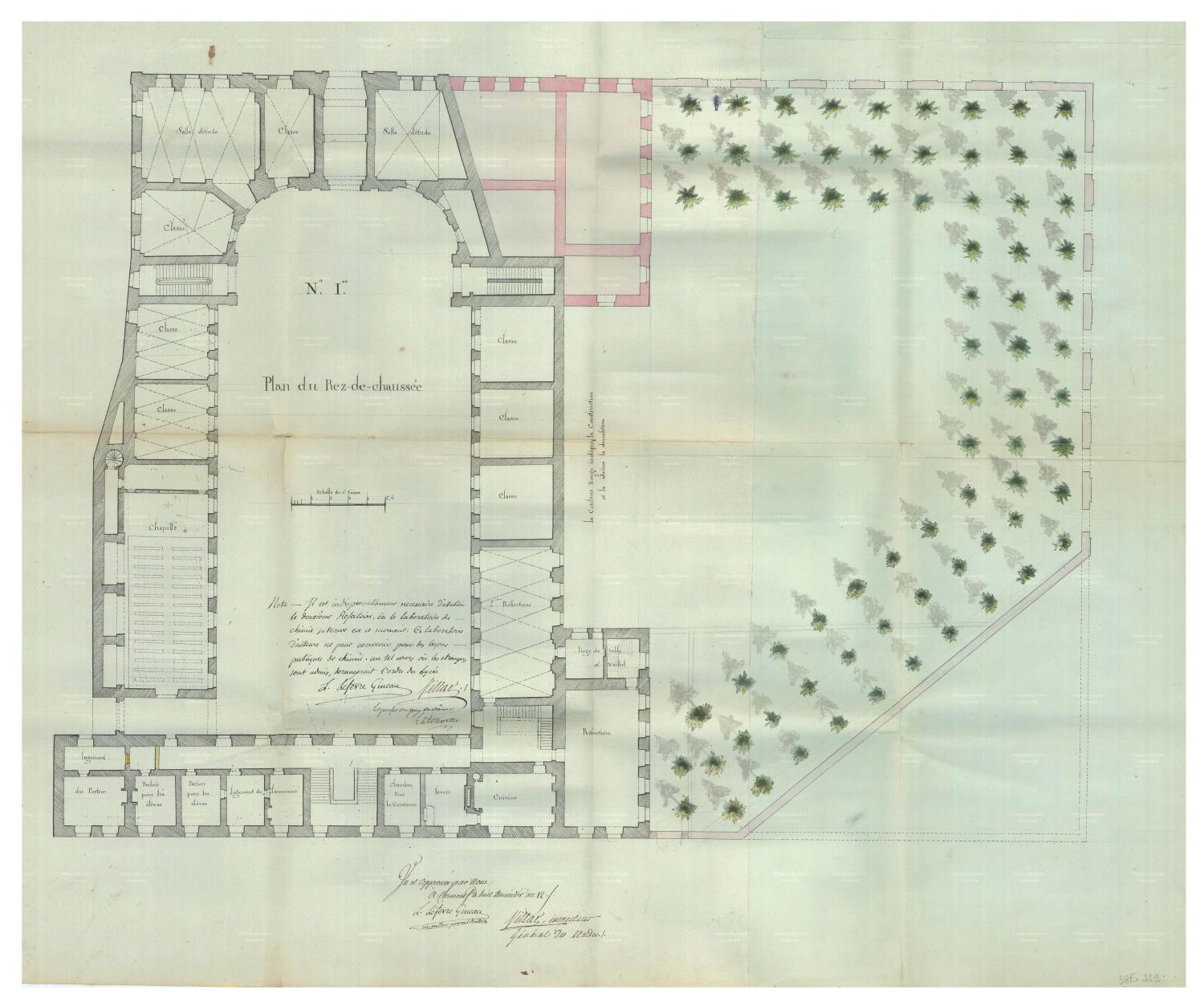

Le premier projet est documenté par trois plans conservés à la Bibliothèque nationale de France : un plan d'ensemble (ill. ci-dessous) et deux plans de détails relatifs à un autre plan d'ensemble, figurant au recto et au verso d'une même feuille (ill.IVR84_20206300796NUCA et IVR84_20206300797NUCA). Le premier porte l'annotation suivante : " Copie du plan du Collège de Clermont faict l'an 1674 et achevé le 19e de juillet. V. l'original peint en rouge sur lequel il y a quelques écritures de cette main en latin. Il faut suivre les deux originaux peints en rouge achevés le 30 janvier 1675 dans lesquels cette date et quelques autres choses sont écrites en latin de même main que ici ". Il faut donc supposer qu'il s'agit là de la copie d'un premier projet datant de 1674, envoyée à Rome en même temps que les « deux originaux peints en rouge » et annotés en latin (sans doute les plans du rez-de-chaussée et de l’étage), réalisés ultérieurement et constituant une deuxième version du projet pour le collège ; lesquels plans semblent n'avoir pas été conservés. Les deux plans de détails sur la seconde feuille seraient ainsi en rapport avec ces plans "peints en rouge" de 1675 ; l'un deux porte d'ailleurs la date de février 1675. Ces plans ne sont pas signés ; dans la description qu'il fait des bâtiments du collège vers 1720, le chanoine Pierre Audigier en attribue le dessin et l'exécution au père Jean Cheneau, nom sous lequel il faut reconnaître l'architecte jésuite Pierre Chenuau. Toutefois ce dernier n'arrive à Clermont-Ferrand pour conduire les travaux du nouveau collège, qu'en 167830, et aucune source ne permet d'attester qu'il soit l'auteur de ces plans.

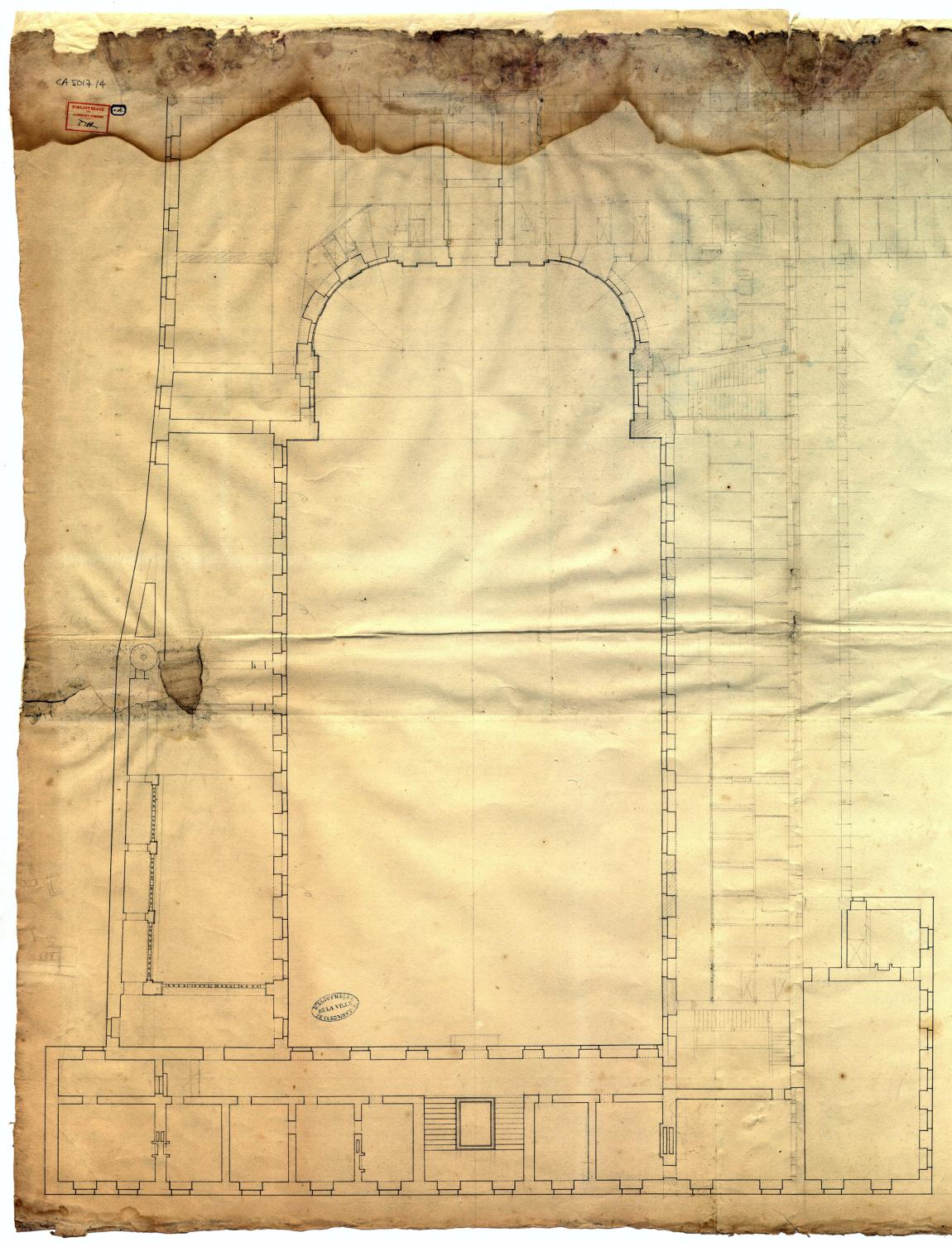

Il faut donc s’en tenir à la copie du plan du rez-de-chaussée de juillet 1674, complétée par les deux plans de détails de février 1675 pour décrire le projet des jésuites à cette date. Et noter que cette copie ne livre qu'un état intermédiaire du projet : elle porte en effet une annotation manuscrite indiquant qu'il convient de suivre les originaux (perdus, probablement les plans du rez-de-chaussée et du premier étage) "peints en rouge et de la même main" que cette copie, faits le 30 janvier 1675. Il s'agit d'une projet ambitieux par son ampleur, comprenant trois corps de bâtiment en U entourant une cour fermée au nord par une église ; un quatrième corps de bâtiment, en retour de l'aile est et parallèle au mur d'enceinte, est séparé de ce dernier par un jardin organisé en carrés et pourvu d'une fontaine en son centre. En s'appuyant sur le plan d'état des lieux de 1763, on peut faire l'hypothèse de la distribution suivante : 6 salles de classes de plan carré disposées en rez-de-chaussée autour de la cour dans les ailes est et ouest, pourvues d'une porte d'entrée avec imposte vitrée encadrée de deux fenêtres côté cour et éclairées par deux autres fenêtres du côté opposé, une salle des actions scolastiques de plan rectangulaire au sud de l'aile est, placée face à l'entrée principale du collège située sur la rue des Aises.

On entre au sud de la cour dans le corps de bâtiment principal par un grand perron semi-circulaire placé en son centre face à l'escalier principal, rampe sur rampe à cet état du projet. Un couloir positionné au nord dessert un ensemble de pièces éclairées au sud dont l'une à l'extrémité est est de plus grandes dimensions et pourvue d'une chemine (bureau du recteur ? salle de récréation pour les religieux ?). Ce couloir aboutit à l'est à un escalier rampe sur rampe desservant probablement la bibliothèque que l'on sait être dans le pavillon sud-est grâce au plan de 1763, et à un escalier extérieur semi-circulaire descendant vers le jardin (le terrain est en forte déclivité à cet endroit). Il conduit aussi à l'aile sud-est où étaient peut-être prévus le réfectoire, la cuisine et les dépendances, quoiqu'un tel emplacement soit peu pratique d'accès pour la livraison des denrées et qu'on n'y voit pas trace de cheminée ni de four indispensables à la cuisson du pain et préparation des repas. Enfin deux escaliers rampe sur rampe sont placés au centre de chacune des ailes est et ouest, se répondant de part et d'autre de la cour.

L'église prévue au nord de la cour est orientée est-ouest ; elle est longée sur son flanc sud par une galerie à portique comme il s'en trouve dans nombreux autres collèges jésuites (à Roanne, Vienne, Lyon et Chambéry par exemple). Son entrée principale, située sur la rue des Aises, fait pendant au nord à celle du collège, à l'extrémité sud de l'aile ouest. Elle possède une seconde entrée côté nord, dans le passage conduisant à l'église des carmes, et deux entrées sur cour, l'une par un passage situé au niveau de la première travée de la nef, destinée aux élèves, l'autre au niveau du chœur, pour les religieux et seul accès par ailleurs à la sacristie. De plan rectangulaire avec une abside semi circulaire et un large transept non saillant, l'église possède une courte nef bordée de part et d'autre de deux chapelles latérales non communicantes, plan assez similaire à celui d'Etienne Martellange pour l'église du collège de Lyon.

Les deux plans de détail conservés (l'un étant dessiné au verso de l'autre, et constituant une variante) ne portent que sur la partie sud-est des bâtiments projetés, donnant sur le jardin longeant le rempart.

Sur le premier, l'aile sud-est longeant le jardin est supprimée au profit d'un corps de bâtiment plus ramassé accolé au corps de bâtiment principal, diminuant d'autant la longueur du jardin mais augmentant sa largeur ; on distingue ce qui pourrait être la cuisine munie d'un four (désignée par le chiffre "6"), le réfectoire pouvant alors être à proximité, dans une salle donnant sur le jardin ((désignée par la lettre "e"). On accède au jardin par une succession d'escaliers, dont le dernier est en vis. Dans la variante dessinée sur le verso de la feuille, la cuisine est déplacée dans l'angle nord-est de ce corps de bâtiment et l'accès au jardin se fait par deux passage voûtés et probablement de plan incliné pour suivre la déclivité du terrain.

2. L'église

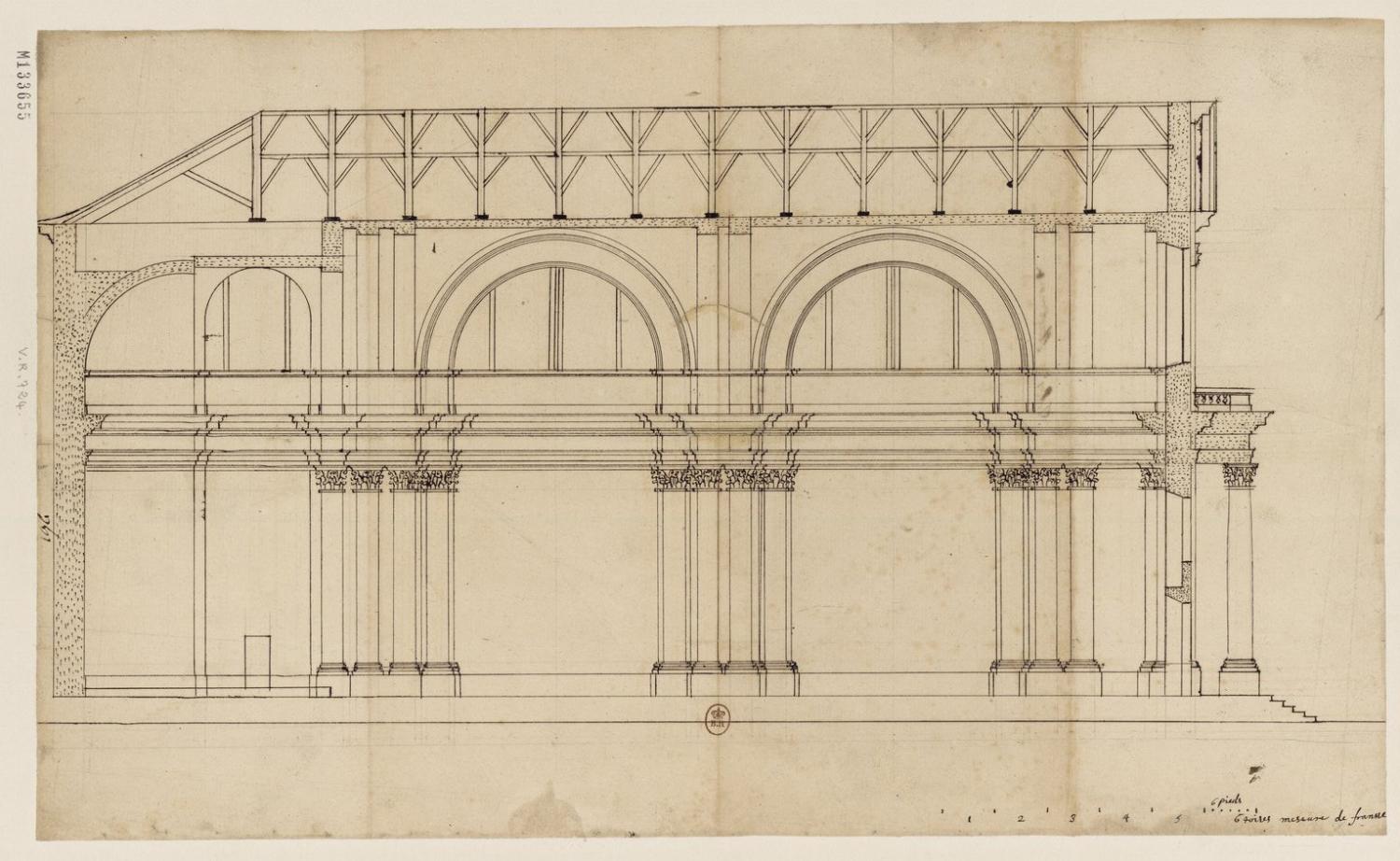

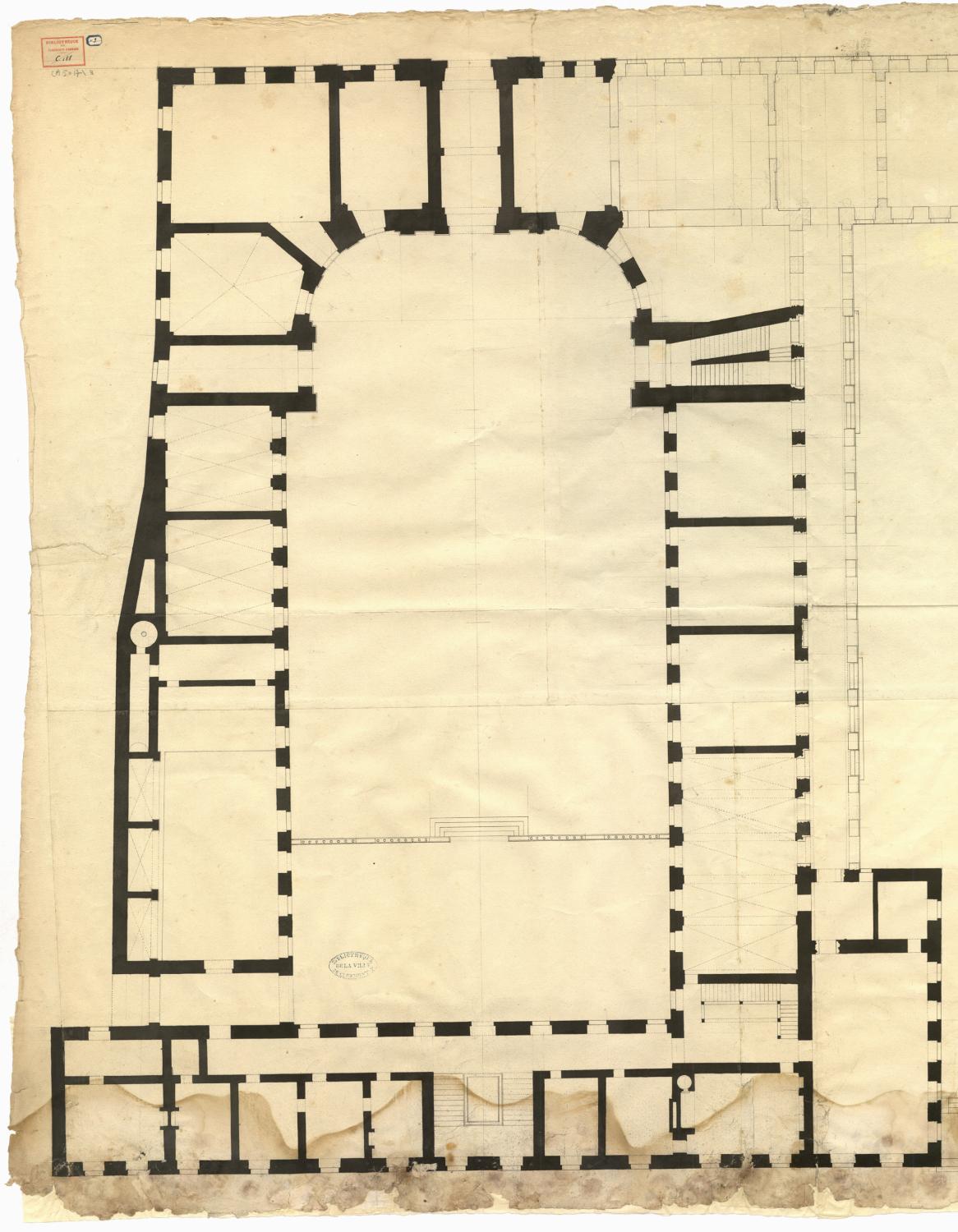

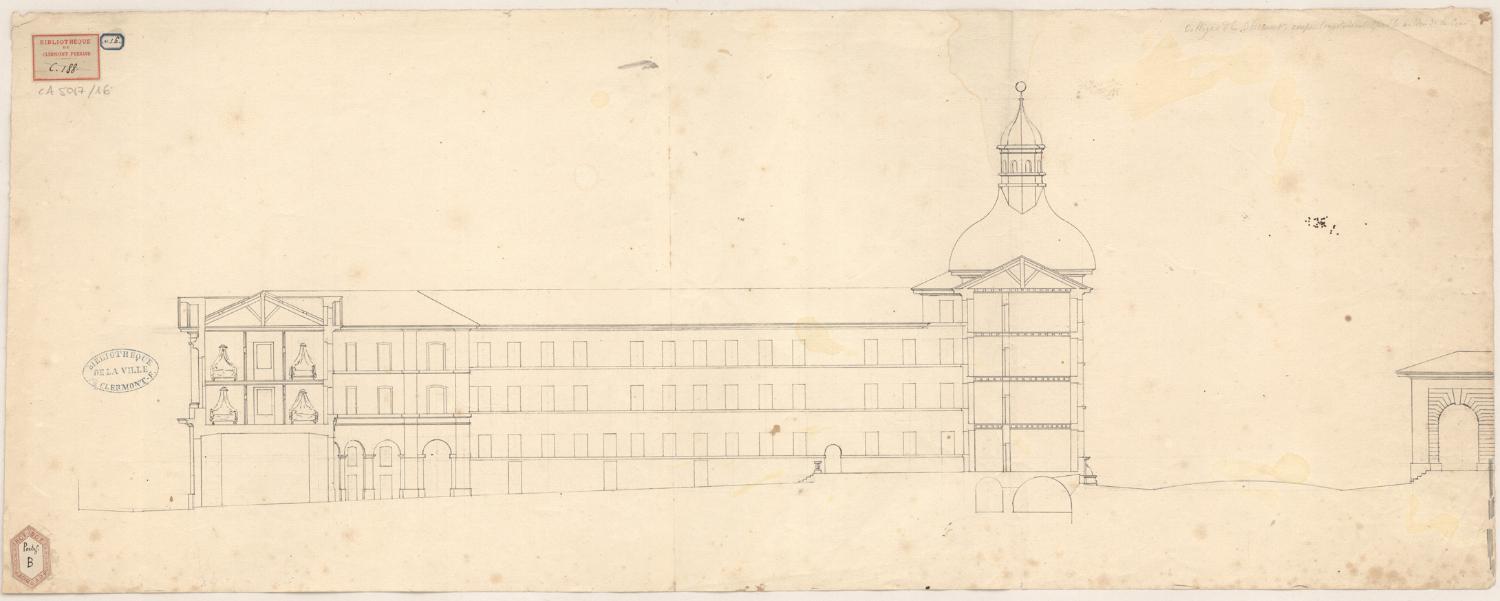

Deux autres feuilles conservées à la Bibliothèque nationale, non datées mais probablement plus tardives et attribuées avec plus de certitude à Pierre Chenuau (ill. ci-dessous), viennent préciser le projet pour l'église : un plan et une coupe longitudinale, projet bien plus ambitieux que celui réalisé au 18e siècle et plus régulier que projet d'église dessiné sur le plan d'ensemble de 1674.

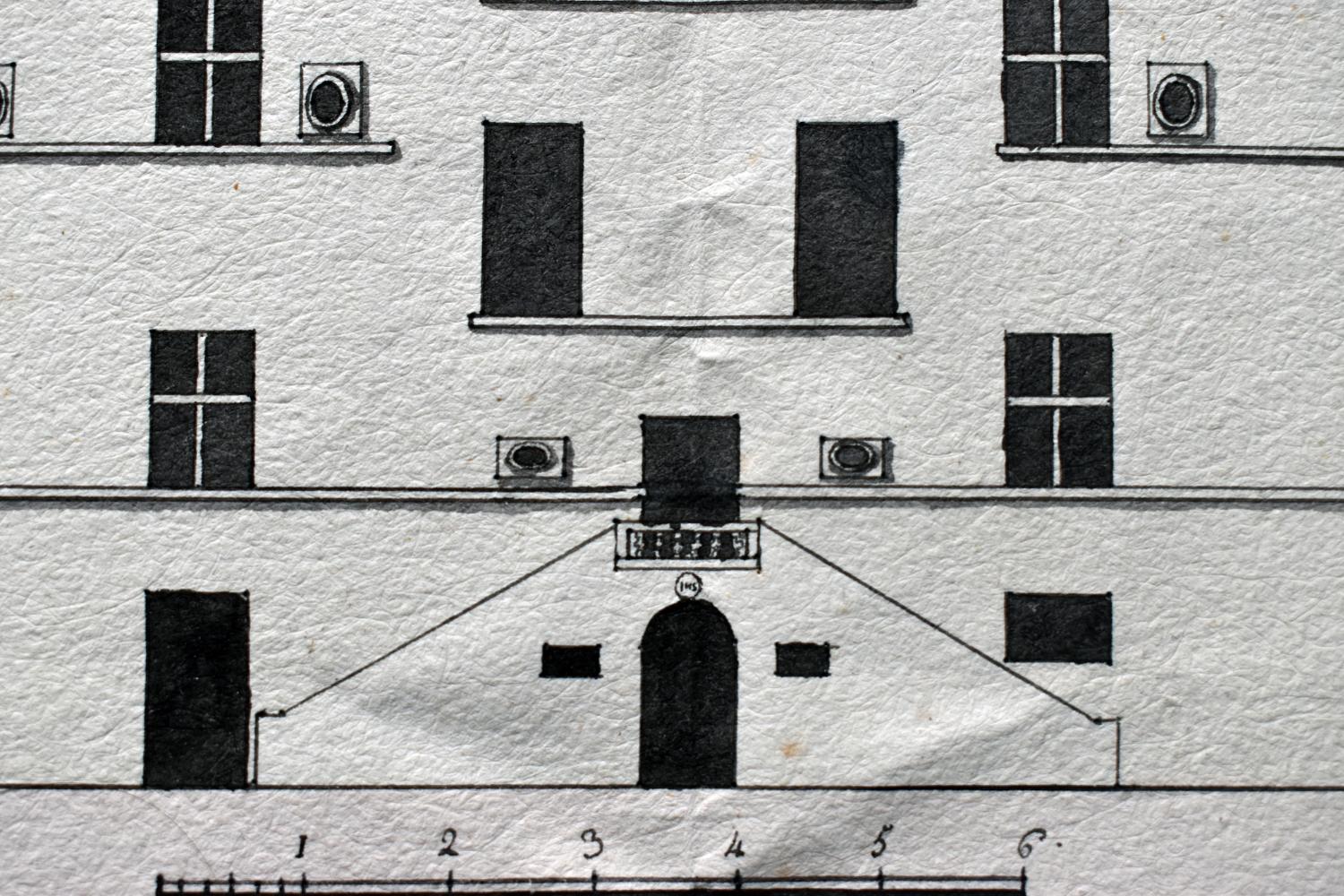

Plus ramassé, ce second plan est également plus équilibré, construit sur la base de modules carrés. Les volumes sont unifiés par la suppression du transept et des murs séparant les chapelles. Deux larges piliers ornés sur trois côtés de paires de pilastres corinthiens divisent la nef en deux zones inscrites chacune dans un carré et séparées au niveau de la voûte par un arc doubleau. Deux oratoires de plan également carré flanquent l'abside semi-circulaire, le chœur étant délimité de part et d'autre par deux absidioles qui lui confèrent une certaine dynamique. De vastes baies en plein-cintre éclairent l'église au niveau des tribunes. Deux cages d'escalier en léger ressaut du côté de la façade dessinent une avant-nef. A l'extérieur, la façade est magnifiée par un perron et un portique à colonnade supportant, probablement dans sa partie centrale, un balcon avec garde-corps à balustres. Ce portique supportant un balcon à balustres est très similaire à celui réalisé en 1683 à la façade de l'église du collège du Puy-en-Velay dont Chenuau est l'auteur. Il est probable que ce projet ait été pensé pour le nouvel emplacement concédé par les échevins aux jésuites en 1684 (voir § suivant), lequel se prêtait mieux au déploiement en avant de la façade d'un perron et d'une colonnade que celui prévu sur le plan du collège de 1674.

3. Chronologie du chantier

1. Le grand corps de bâtiment au sud de la parcelle (1678-1684 ca)

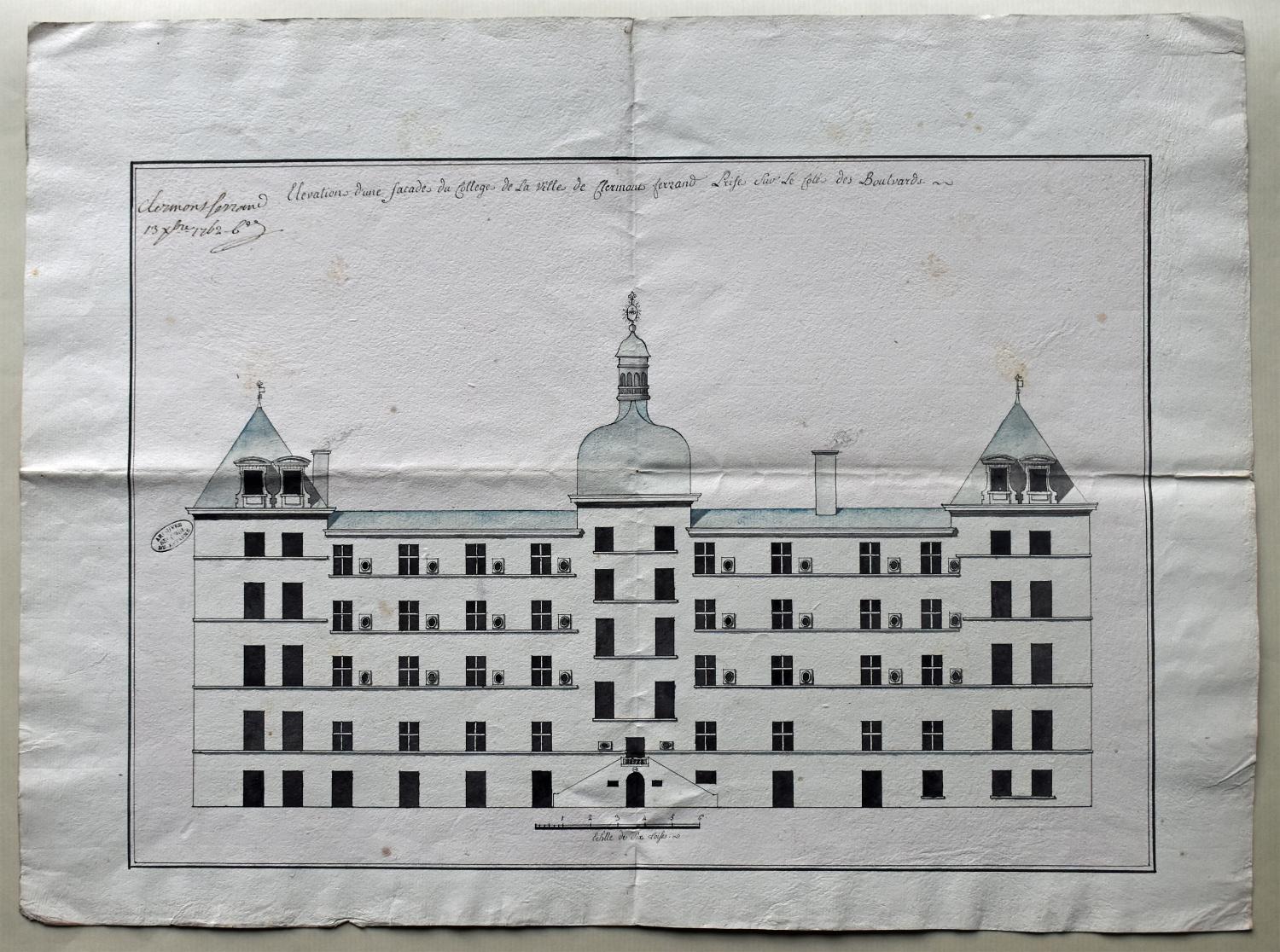

La chronologie du chantier est relativement bien connue. Les travaux débutent probablement en 167831, date de l'arrivée du frère Chenuau à Clermont-Ferrand, lequel en suit l'exécution jusqu'en 1684. Outre le terrain concédé par la ville en reculement du rempart, plusieurs maisons et granges sont acquises entre 1673 et 1695 pour élargir la surface constructible, tant du côté de la rue des Aises (maison de feu Pierre Picart) que de la porte du Cerf, à l'ouest (maison d'Annet Rochet), ou que du côté du portail des carmes et de la tour de Cormuy à l'est (maison du sieur Laville et granges de Jeanne Mole)32. Le premier corps de bâtiment à être érigé est le corps principal, au sud, où se trouvent les logements des religieux (recteur, professeurs et régents) et les locaux affectés à la vie communautaire (réfectoire, cuisine et dépendances), la bibliothèque et la salle des actions scolastiques. Outre les raisons pratiques (améliorer les conditions de vie des religieux, qui sont à demeure sur place), il faut sans doute voir dans ce choix une question de prestige : sa façade majestueuse, tournée vers la route du midi, est destinée à s'élever au-dessus des murs de la ville et à être vue de loin (voir les ill. IVR84_20226300117NUCA, IVR84_20226300120NUCA, IVR84_20226300132NUCA, IVR84_20226300137NUCA et IVR84_20226300138NUCA) ; la présence des armoiries de la Compagnie de Jésus sur la tourelle en cul de lampe de la muraille qu'ils ont fait reconstruire, déjà mentionnée plus haut, a sans doute été voulue comme un signal annonçant l'édifice qui s'élève en arrière du nouveau rempart.

La construction du nouveau collège devait être à la charge entière des jésuites. Ils sollicitent pourtant en 1680 et 1681, afin de financer leurs travaux, toutes les grandes villes de la province ainsi que le pouvoir royal, lequel ordonne en 1681 une imposition de 24000 livres en trois années sur la généralité de Riom33. Ces fonds permettent de relancer le chantier34 et probablement d'achever le corps de bâtiment sud ; pour l'assister dans la réalisation des travaux, Chenuau fait appel entre 1681 et 1683, au frère Guillaume Roye, " artisan es bois ".

2. La porte du Cerf et le projet d'église (1684-1687)

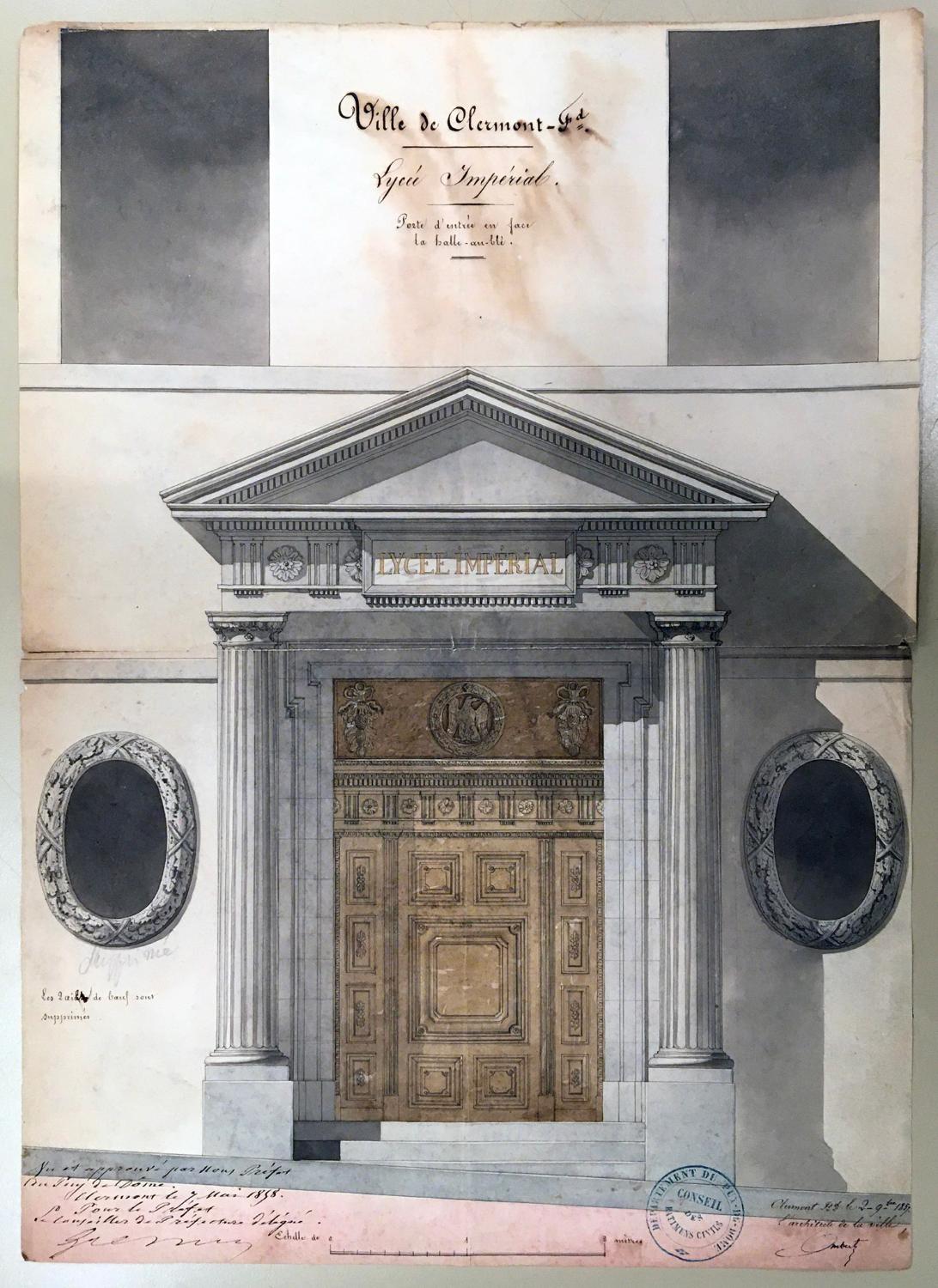

A l'issue de cette première phase de travaux, les jésuites souhaitent obtenir un nouvel emplacement pour leur église, attenant au corps de bâtiment qu’ils viennent d'ériger et situé du côté de la porte du Cerf. Le projet, accompagné de deux plans réalisés par le père Antoine Pagès, recteur du collège (ill. ci-dessous ; les plans portent sa signature), est présenté au conseil de ville le 9 novembre 168435.Ce terrain, comprenant la porte du Cerf et un vieux corps de garde, leur est concédé à condition qu'ils y construisent effectivement une église et dans un délai de un an.

Le projet prévoit de remplacer la porte par un passage créé sur le flanc ouest de l'église, de même largeur que le passage précédent, et supprimant la chicane existante. Bien que cela constitue une amélioration en terme de circulation, l'entrée dans la ville étant plus commode pour les charrois, la concession du terrain est contestée par les échevins élus pour l'année 1685, car la réalisation de ce projet " causerait une grande difformité pour le dedans et le dehors de la ville, ladite porte du Cerf étant la principale et la plus fréquentée à cause de sa situation et pour être la plus voisine du marché aux blés "36 ; un arrêt du conseil du roi en décembre 1685 maintient cependant les jésuites dans leur première concession. Les échevins, pour leur part, valident le projet de déplacement de la porte et de construction de l'église le 16 décembre 168737. L'église ne sera cependant jamais construite à cet emplacement, mais les jésuites conservent jusqu'en 1761 la jouissance du terrain qu'ils aménagent en potager (" ils n'ont planté que des choux dans le terrain destiné à cette église "38). Tant que les jésuites n'engageaient pas le chantier de construction de leur église, ils n'avaient aucune raison de démolir la porte du Cerf ; aussi cette dernière ne l'est-elle pas en 1687, ainsi que l'écrit P. Delattre39 suivi par B. Dompnier40, mais en 1729. Menaçant ruine, elle est à cette date reconstruite par la ville à l'emplacement prévu sur le projet du père Pagès, en bordure ouest du terrain concédé aux jésuites. Les travaux sont réalisés par les maçon et charpentier Jean de Guillaume et Antoine Couhade, et sans doute supervisés par le frère Thomas Monestier, les jésuites ayant participé aux frais de cette reconstruction41. Un plan de 1763 dressé par l'ingénieur François-Charles Dijon permet de localiser cette nouvelle porte, refaite en 1761, et l'étendue du jardin des jésuites libéré par la démolition de l'ancienne (voir ill. IVR84_20226300118NUCA et IVR84_20226300146NUCA, et ci-dessous, § 3).

3. La seconde phase du chantier : les classes, corps de bâtiments est et ouest (1702-1728 ca)

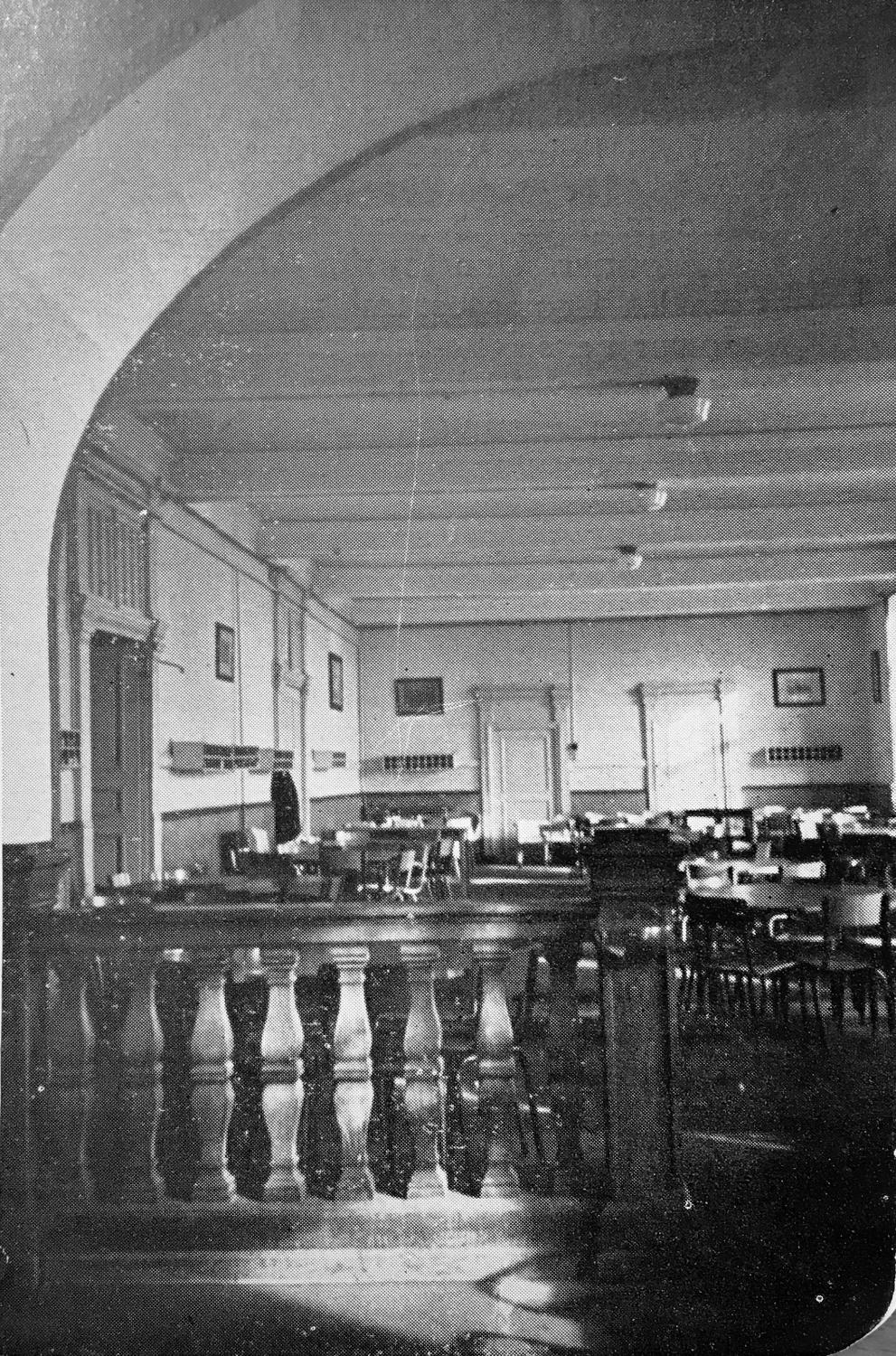

Le ralentissement des travaux du collège jusqu'au début des 18e siècle tient sans doute, indépendamment de difficultés financières, aux multiples obstacles et procédures qui mobilisent les jésuites durant les années 1685-1700. Outre ceux rencontrés pour obtenir l'emplacement désiré pour l'église, les jésuites se heurtent à la spéculation à laquelle se livrent les propriétaires des maisons et terrains enclavés entre l'ancien collège et le nouveau bâtiment, situés à l'emplacement projeté pour les classes et la cour et dont l'acquisition est indispensable. Une requête en expropriation est adressée par le père Soubrany, syndic du collège, au lieutenant général de la sénéchaussée en 168342, mais la plupart des maisons ne sont pas aliénées à leur profit avant 1695. En 1724, l'une d'elles, située dans l'enceinte de la cour du collège, restait encore occupée par ses propriétaires, qui ne s'en défirent qu'après intervention de l'intendant de la province43. Ainsi la poursuite des travaux et la construction de nouvelles classes sont-elles soumise à des acquisitions de terrains qui se font "au fil de l'eau". A la fin du 17e siècle, les classes de l'ancien collège restent donc utilisées, et certaines ont probablement été englobées dans les nouveaux bâtiments. C'est sûrement le cas des deux classes de 5e et de philosophie qui avaient été aménagées dans les deux chambres mentionnées dans le traité de 1661 et situées de l'autre côté du passage des carmes, réunies et transformées par les jésuite en classe de théologie, cette dernière étant utilisée comme salle d'assemblée de deux congrégations mariales, celle des théologiens et celle dite " des habitants "44. Cette classe de théologie (désignée par le nombre 11 sur le plan de 1674) a par la suite fait office de chapelle pour la congrégation des écoliers (désignée par la lettre P sur le plan de 1762). Il est possible que le lieu ait également servi de salle des déclamations ou actions scolastiques, généralement de vastes proportions et située au rez-de-chaussée dans la plupart des collèges jésuites. Il est en tout cas attesté qu'il le deviendra après le départ des jésuites45. Il est aussi possible que la salle d'assemblée située au premier étage du pavillon ait fait office de salle des déclamations. Le cas serait exceptionnel mais est plausible : en 1808, elle est décrite comme " ancienne salle des exercices littéraires", sans qu'il soit possible d'établir si c'était ou non déjà le cas sous les jésuites46.

En l'absence de sources documentant les travaux (aucuns prix-faits ni mémoires ne semblent avoir été conservés), il est difficile d'appréhender la progression du chantier ; la consultation des fonds des archives de la Compagnie de Jésus à Rome le permettra peut-être. La date de 1702, que Rolland d'Erceville dit être gravée au-dessus de la porte d'une classe47, marque sans doute le redémarrage du chantier, dont Rome est informée48. Le financement est en partie assuré par la mise en place d'une rétribution annuelle demandée aux élèves du collège49, dérogeant au principe de gratuité de l'enseignement qui a cours dans les établissements jésuites. Entre 1702, 1703 et 1708, cinq classes sont ainsi édifiées dans la partie basse de la cour, marquées E sur le plan de 1762, dans le prolongement de la classe de philosophie (plus tard chapelle de la congrégation des écoliers) à l'est, et de l'église à l'ouest. La priorité étant donnée à l'achèvement du collège, les jésuites ne mettent pas à exécution leur projet de construction d'église à l'emplacement de la porte du Cerf et continuent d'utiliser l'ancienne chapelle du collège, érigée dans la seconde moitié des années 1580, qu'ils semblent avoir à peine transformée, si ce n'est par l'ajout de deux petites chapelles, si l'on s'en tient à la lettre de la description du chanoine Pierre Audigier écrite vers 1720 :

" L'église est une salle de l'ancienne maison où étaient autrefois logés les jésuites. Elle est par conséquent très petite. Ils lui ont donné quelque étendue par deux chapelles qu'ils y ont ajoutées qui font un effet pitoyable. Outre la petitesse, elle est d'une malpropreté qui surprend et qu'on ne voit guère dans les autres églises de ces Pères. Il est vrai qu'on peut l'attribuer en grande partie aux écoliers qui étant en grand nombre et ne pouvant pas tous y tenir à la fois, y vont par classes tous les matins, à deux ou trois reprises, ouïr la messe "50.

L'adjonction de ces deux chapelles (ou trois si l'on se réfère au plan de 1762), qui vient rompre l'alignement côté rue des Aises, est probablement réalisée entre 1715 et 1720. Le procès que les jésuites intentent contre les consuls de Montferrand en 1717 vise à récupérer les sommes qu'ils avaient avancées pour acquérir les maisons dans lesquelles était installé leur premier collège, et ce afin de financer la construction de la chapelle du collège, bénéficiant par ailleurs d'un legs de 1400 livres destiné au même emploi51.

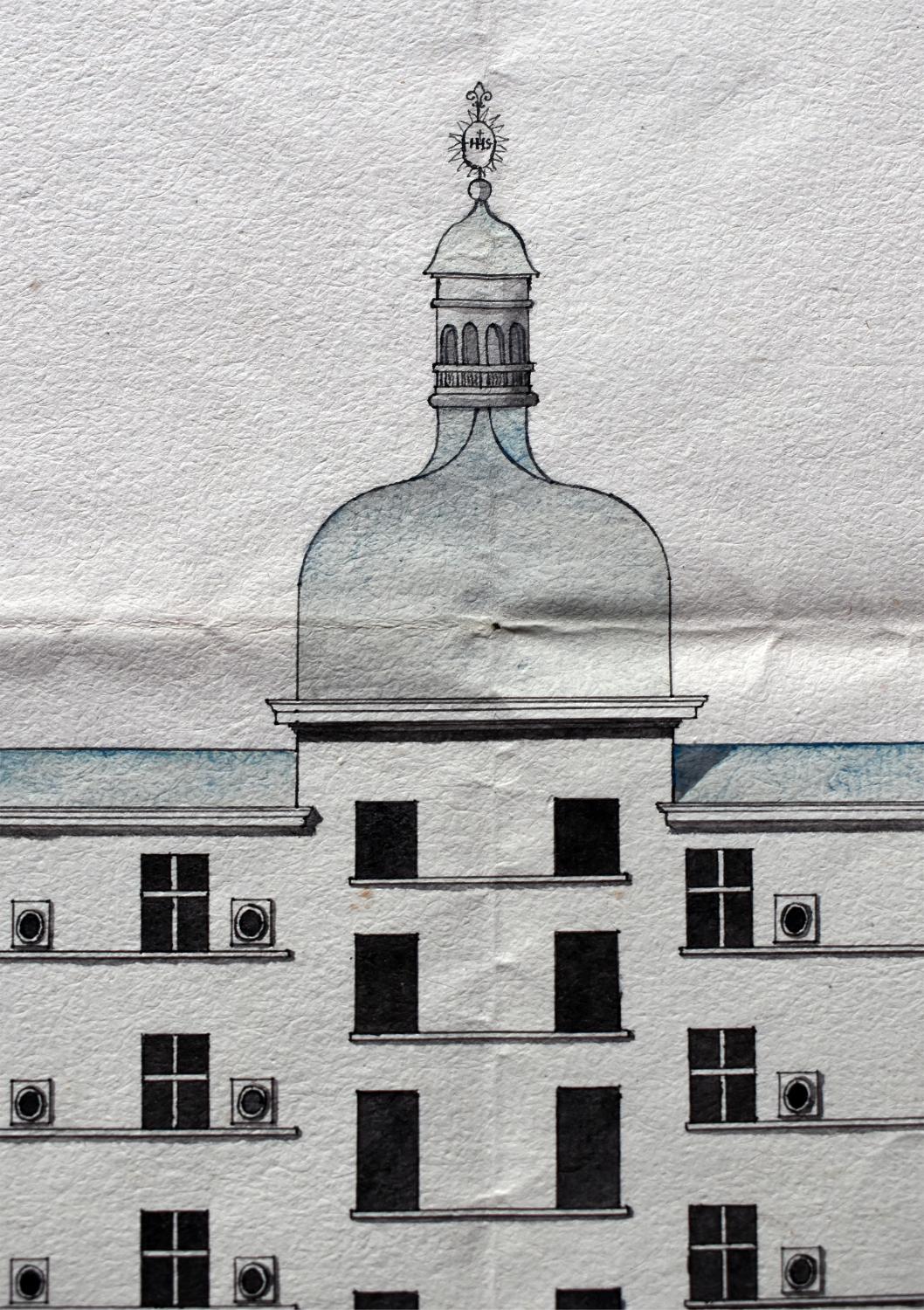

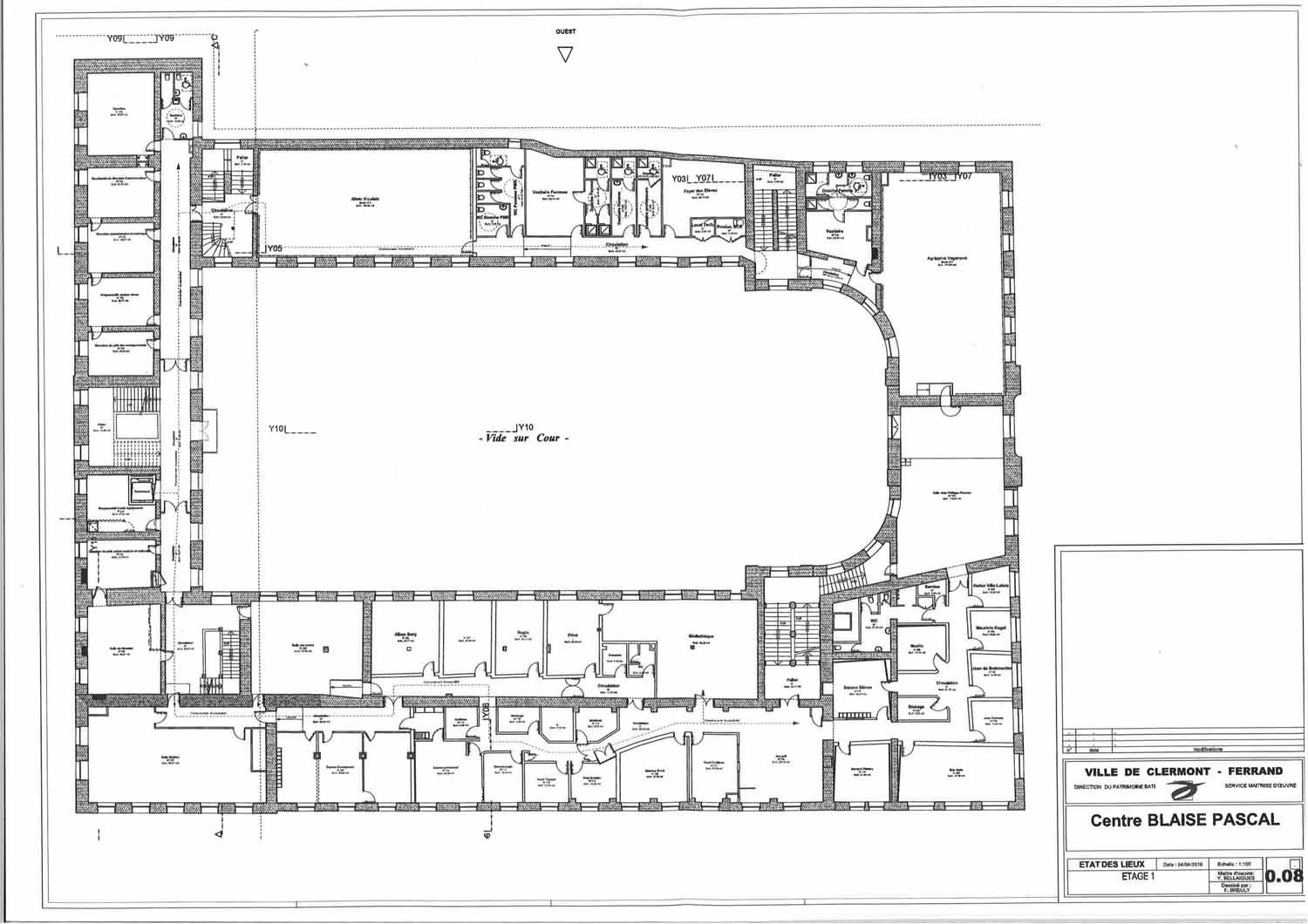

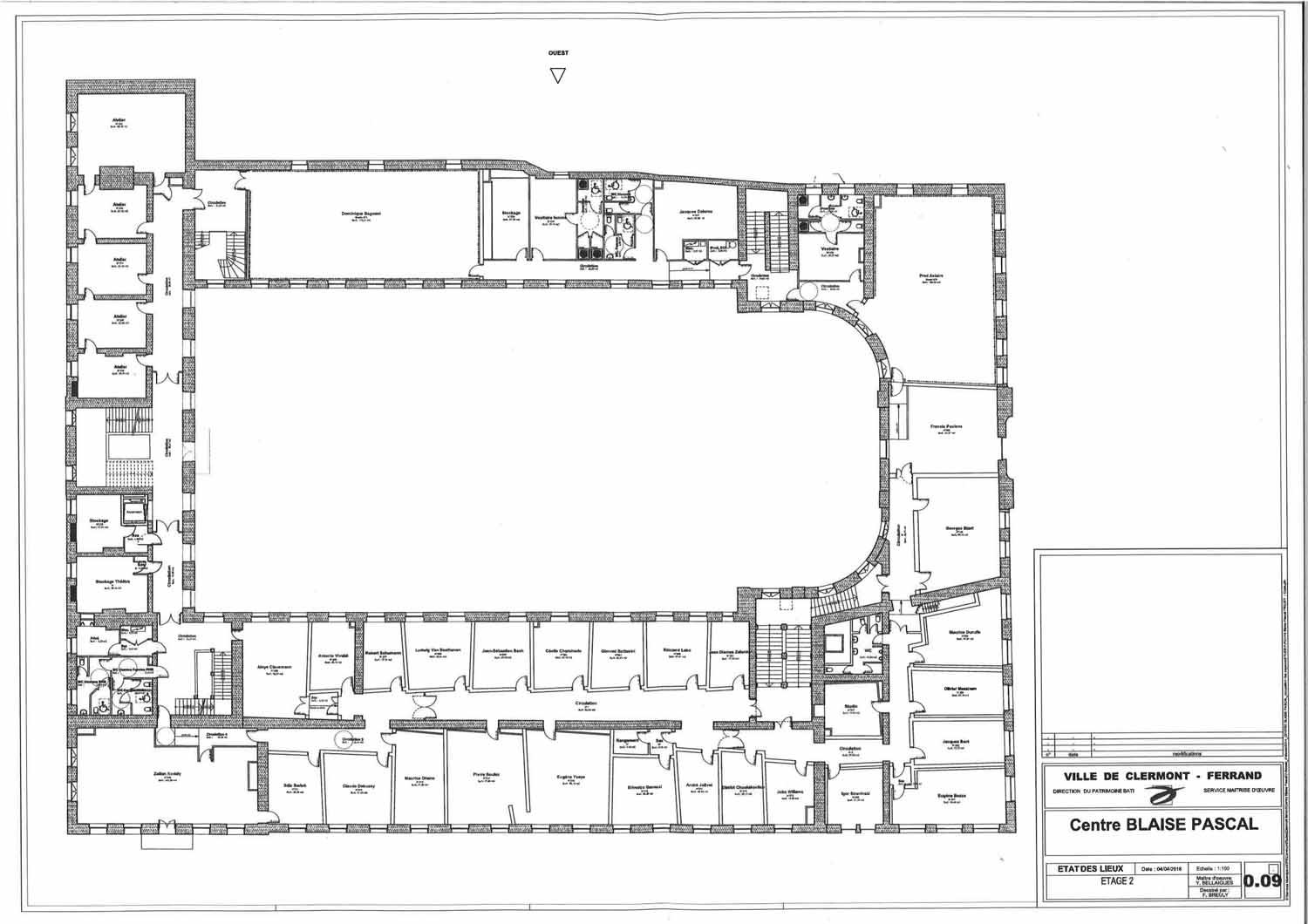

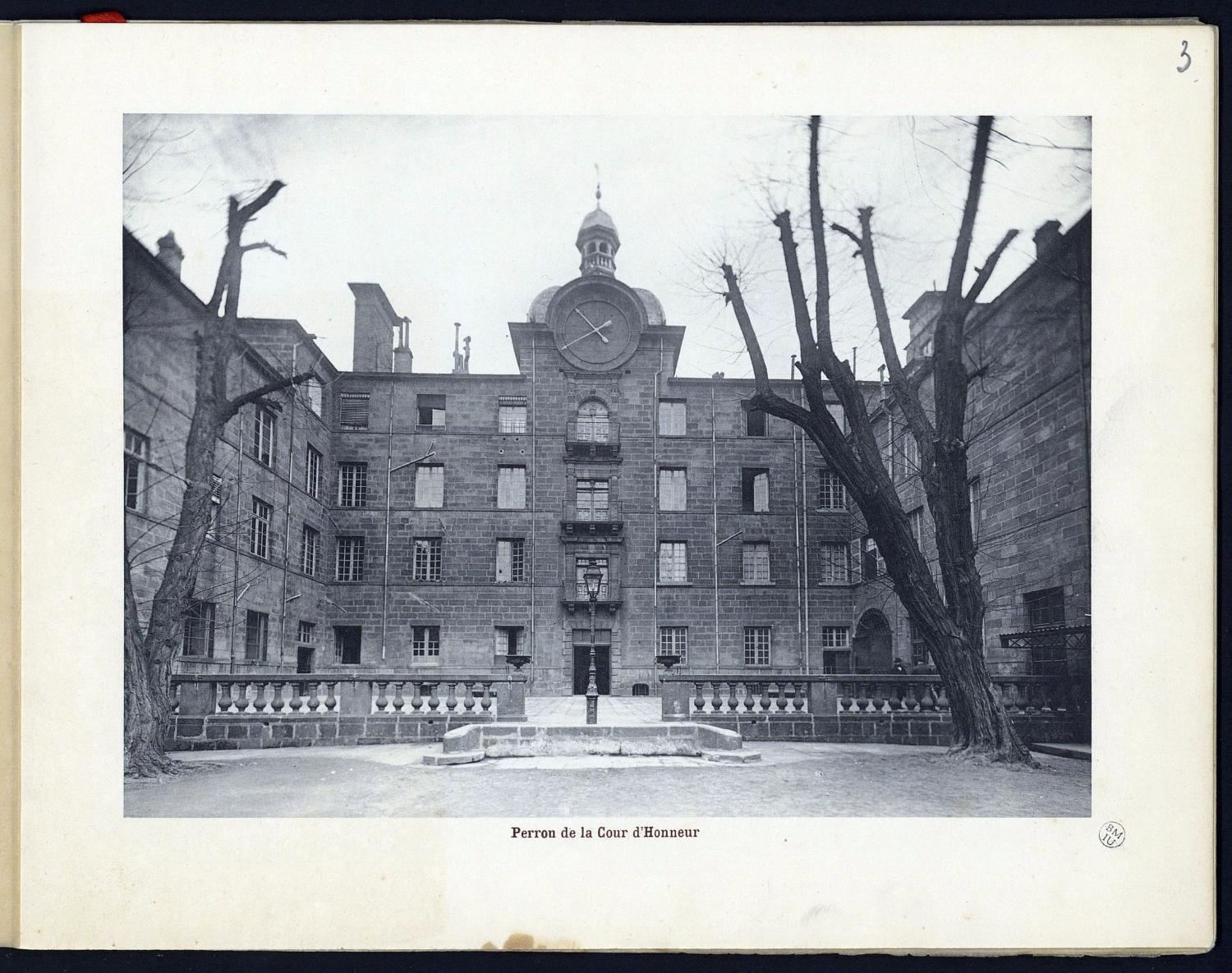

La description d'Audigier permet en outre de connaître l'état d'avancement des travaux à cette date (voir Annexe n°1) : si les deux ailes est et ouest de la cour sont en bonne voie, elles n'en sont pas pour autant achevées. Seul le rez-de-chaussée semble être construit : il manque encore l'infirmerie (qui semble n'avoir jamais trouvé place dans ces nouveaux corps de bâtiment, puisqu'elle est toujours localisée au deuxième étage du corps de bâtiment sud dans le procès-verbal de visite de 1762), un lieu d'assemblée pour les congrégations et une salle pour les représentations théâtrales. Dans le corp s de bâtiment principal, le pavillon est abrite au rez-de-chaussée le réfectoire, surmonté par la salle commune des pères52 et la bibliothèque. Cette dernière s'élève sur deux niveaux jusqu'au comble et est pourvue d'une galerie à balustres à laquelle on accède par un escalier en vis ménagé dans le mur. Les chambres des pères, exposées au sud, sont situées dans les étages et desservies par un couloir longeant la façade sur cour ; pour des raisons de stabilité, les dernières volées du grand escalier sur voûte situé au centre du bâtiment sont réalisées en bois. Audigier souligne la déclivité du terrain au niveau de la cour, dont la balustrade n'a pas encore été réalisée ; elle est pourvue d'une fontaine qui fournit de l'eau aux écoliers. L'ancienne plateforme du rempart a été aménagée en terrasse offrant des " vues magnifiques " sur les environs, dont on peut se faire une idée grâce à un plan du couvent des carmes voisin dressé en 1796 (voir ill. IVR84_20226300128NUCA et ci-dessous § 4.1). Le campanile du pavillon central est peut-être dès cette date surmonté d'une girouette ornée du trigramme IHS surmonté d'une fleur de lys que l'on distingue sur le dessin d'élévation réalisé en 1762 (voir ill. IVR84_20216302385NUCA), voire sur celle représentée en 1739 dans la vue perspective de la carte de Clermont dressé par E. de la Jonchère (ill. ci-dessous).

4. Dernier chantier : la " maison des pensionnaires " (1728 -1740)

En 1672, soit moins d'une décennie après leur arrivée à Clermont, les jésuites envisageaient déjà de construire un pensionnat53. Ce n'est cependant qu'à partir de 1727 que ce projet est réactivé, et de 1728 qu'ils peuvent le mettre à exécution, sous la direction d'un nouvel architecte, le frère Thomas Monestier. Présent au collège de Clermont de 1729 à 1735, ce dernier a fait ses premières armes au séminaire de Saint-Gaudens, puis au collège de Tournon, pour l'église duquel il dessine les modèles des autels des chapelles latérales (voir dossier IM07001316), avant de s'établir à Montpellier de 1724 à 1727 pour diriger le chantier de l'église du collège54.

La construction est financée par une imposition sur la généralité de Riom d'un montant de 30 000 livres payables en cinq annuités, accordée par un arrêt du conseil du roi le 1er juin 172855 et prorogée pour six nouvelles années jusqu'en 1742. Pour approvisionner le chantier, les jésuites sont autorisés à prélever des pierres (de taille ou moellons) provenant de chantiers de démolition engagés par la municipalité : celui de la porte du Cerf entre 1729 et 1731 et celui des murs de la ville entre la porte Papale et la tour du Pendart en 173356.

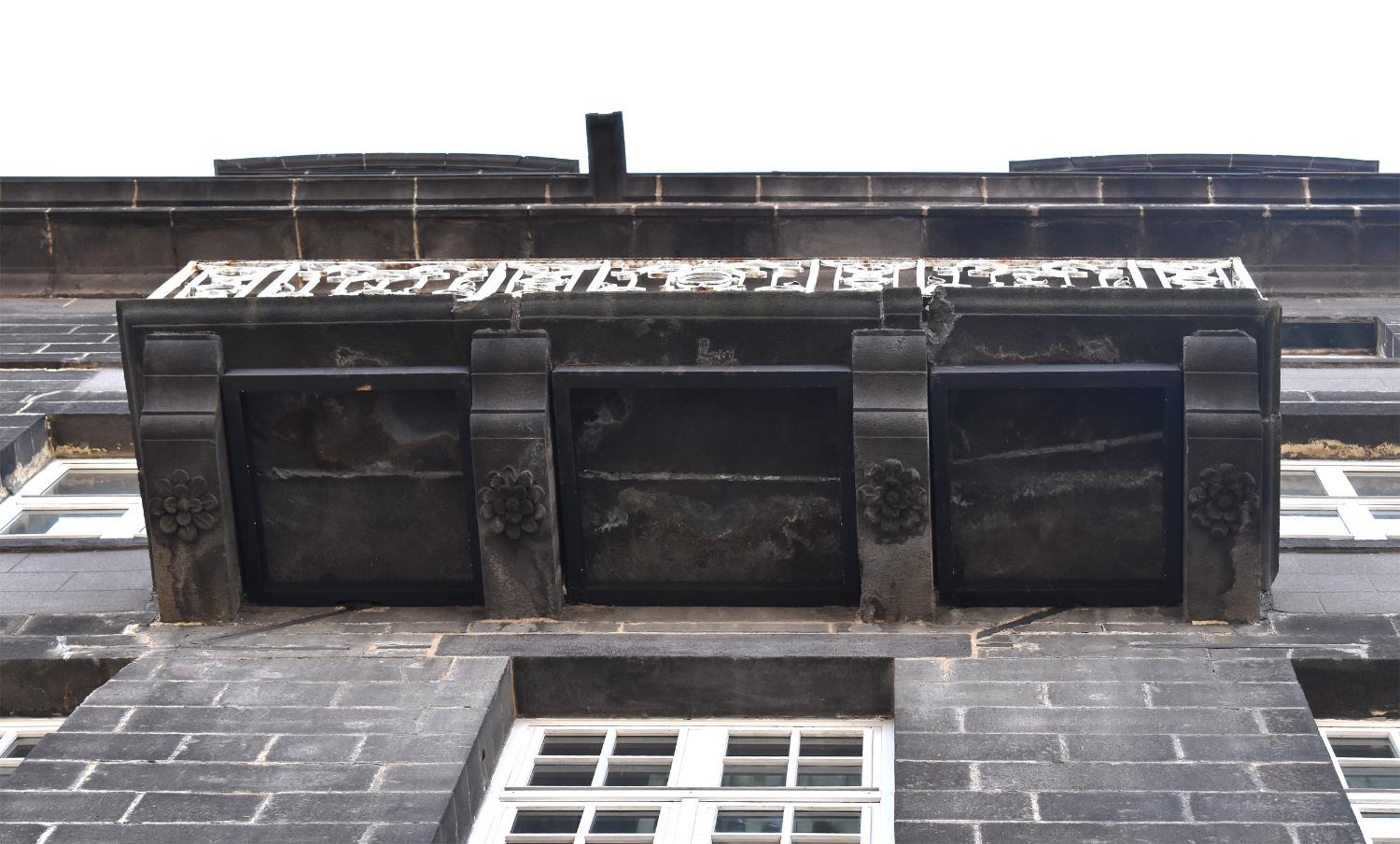

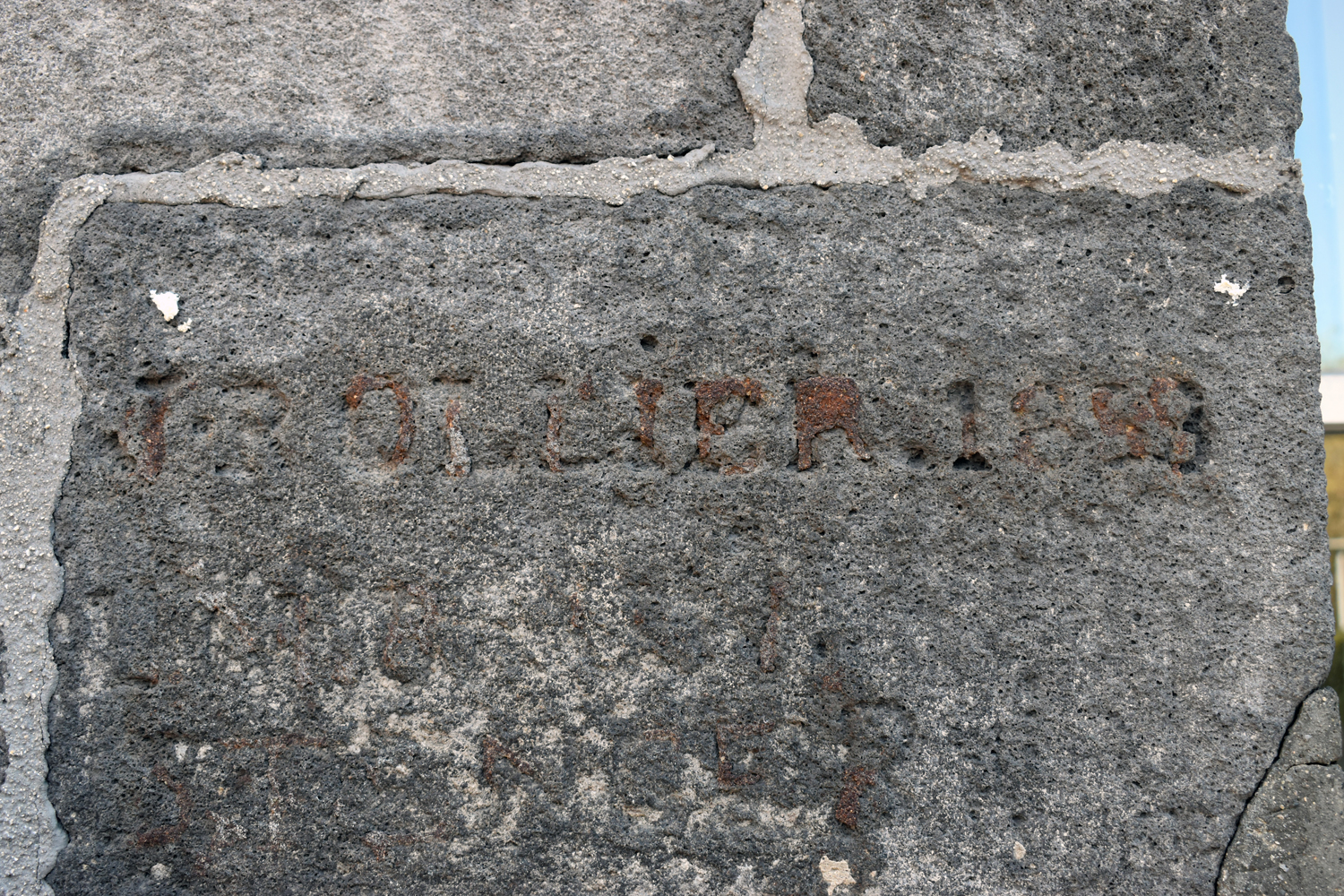

Les travaux débutent en 173257. En 1733, l'ingénieur des Ponts et Chaussées Jean Hupeau dresse un Devis estimatif des ouvrages qui restent à faire pour finir les bâtiments du Collège des Jésuites de Clermont-Ferrand58, sans qu'il soit possible d'établir, faute de sources, s'il en assure la maîtrise d'oeuvre conjointement avec le frère Monestier, ni quelle part ce dernier y prend. " Il semble, écrit Pascal Piéra, que les jésuites, par manque de moyens financiers et parce que la construction en cours était interrompue dans un état embryonnaire et techniquement difficile à parachever, aient fait appel à l'administration royale "59. Sur la base de similitudes stylistiques avec l'église des carmes déchaussés, Pascal Piéra émet par ailleurs l'hypothèse que son auteur présumé, François-Charles Dijon, aurait pris la suite de Hupeau, qui quitte l'Auvergne en 1739, sur le chantier, lequel s'achève avec l'ouverture du pensionnat en 174160 ; l'hypothèse est d'autant plus plausible que le frère Monestier avait quitté Clermont dès 1734. Le décor sculpté prévu à l’entrée du corps de bâtiment nord, dont témoignent les pierres d'attente encadrant la porte, ne sera pas exécuté. Il en va de même côté cour, où seuls sont réalisés les décors des encadrements de baie et deux consoles au dessus de l'entrée, ainsi que les armoiries (bûchées ; on devine la présence d'une couronne au sommet) placées au-dessus de la porte d'entrée de l'aile ouest du pensionnat (ill. IVR84_20226301601NUCA).

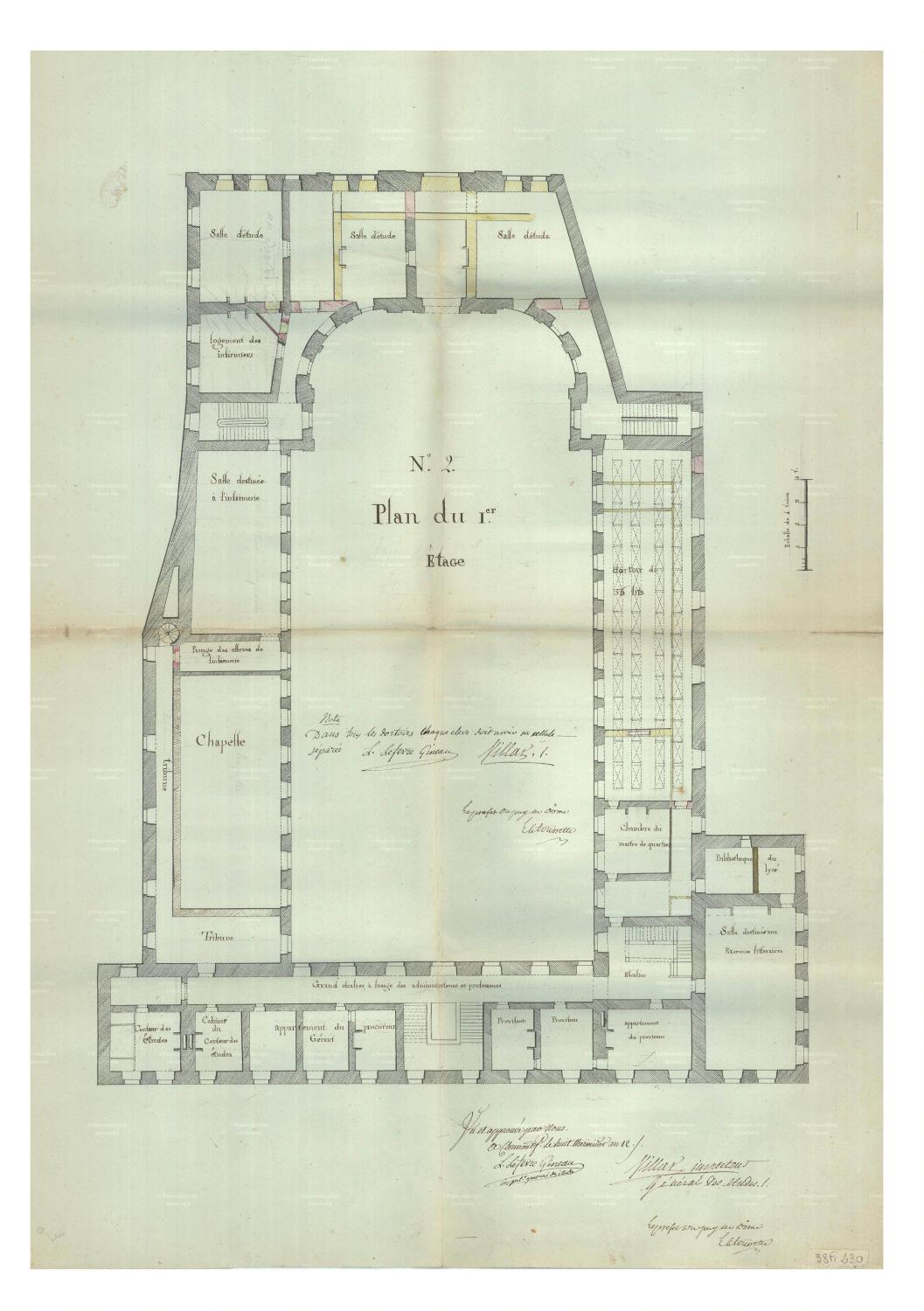

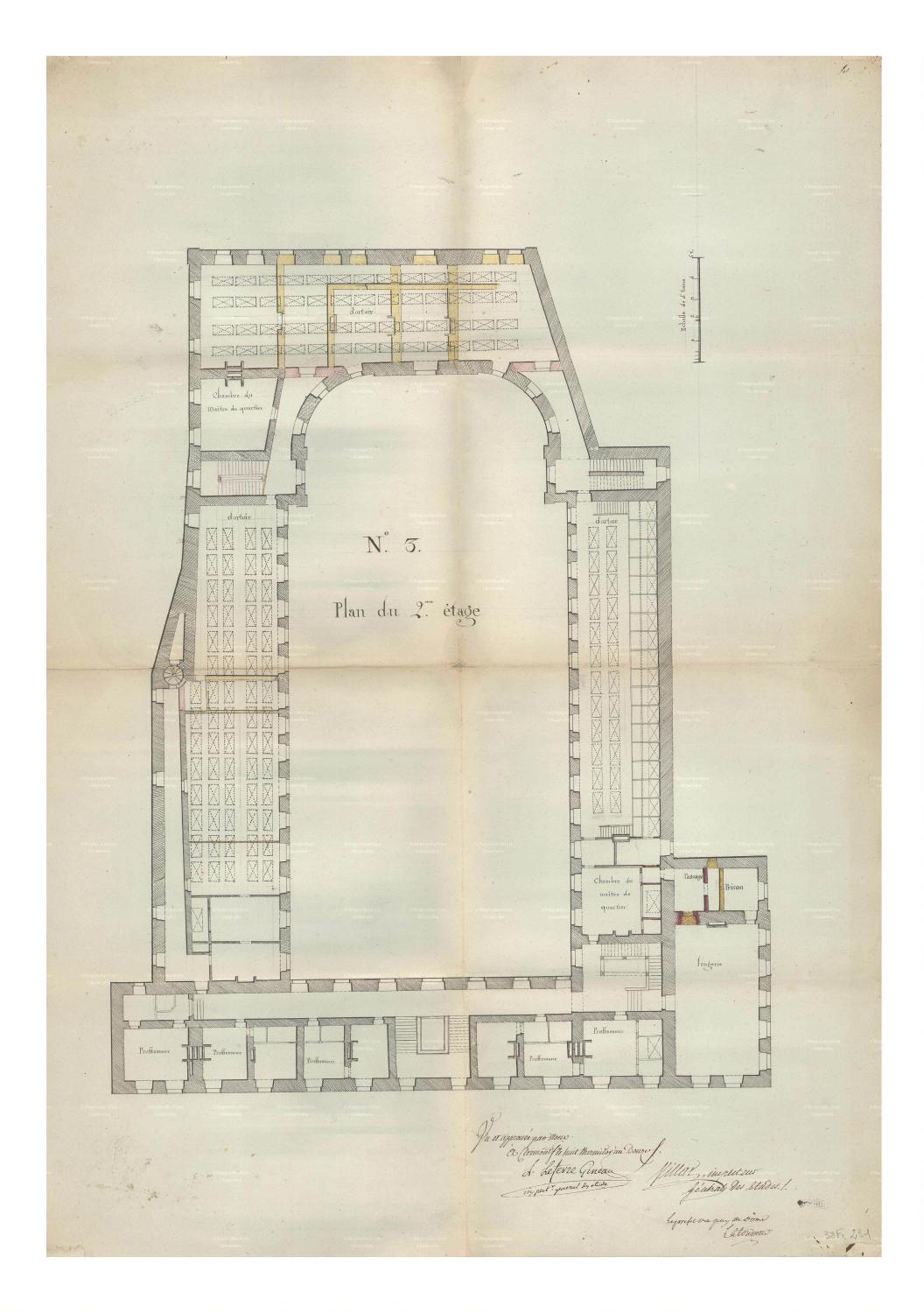

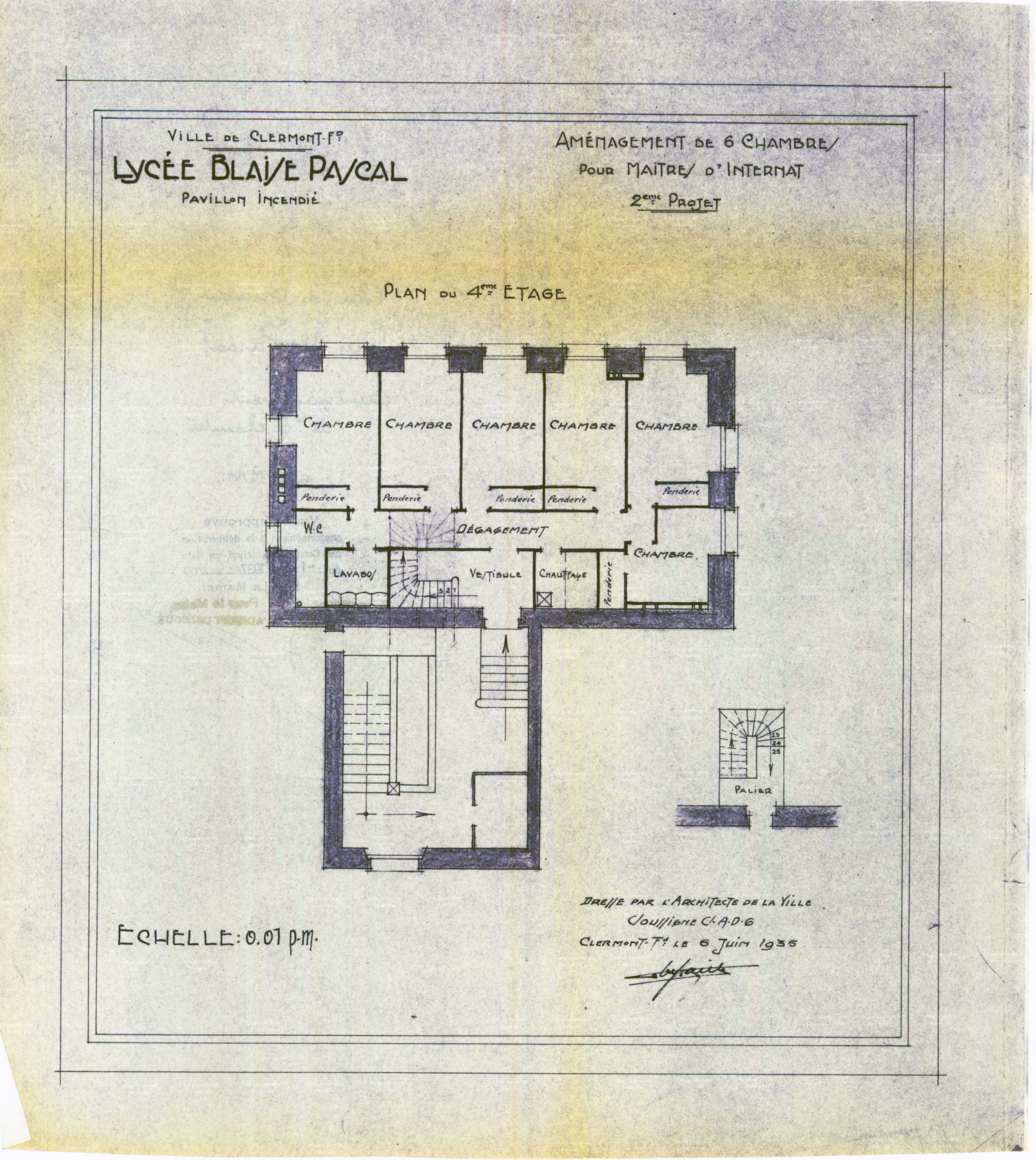

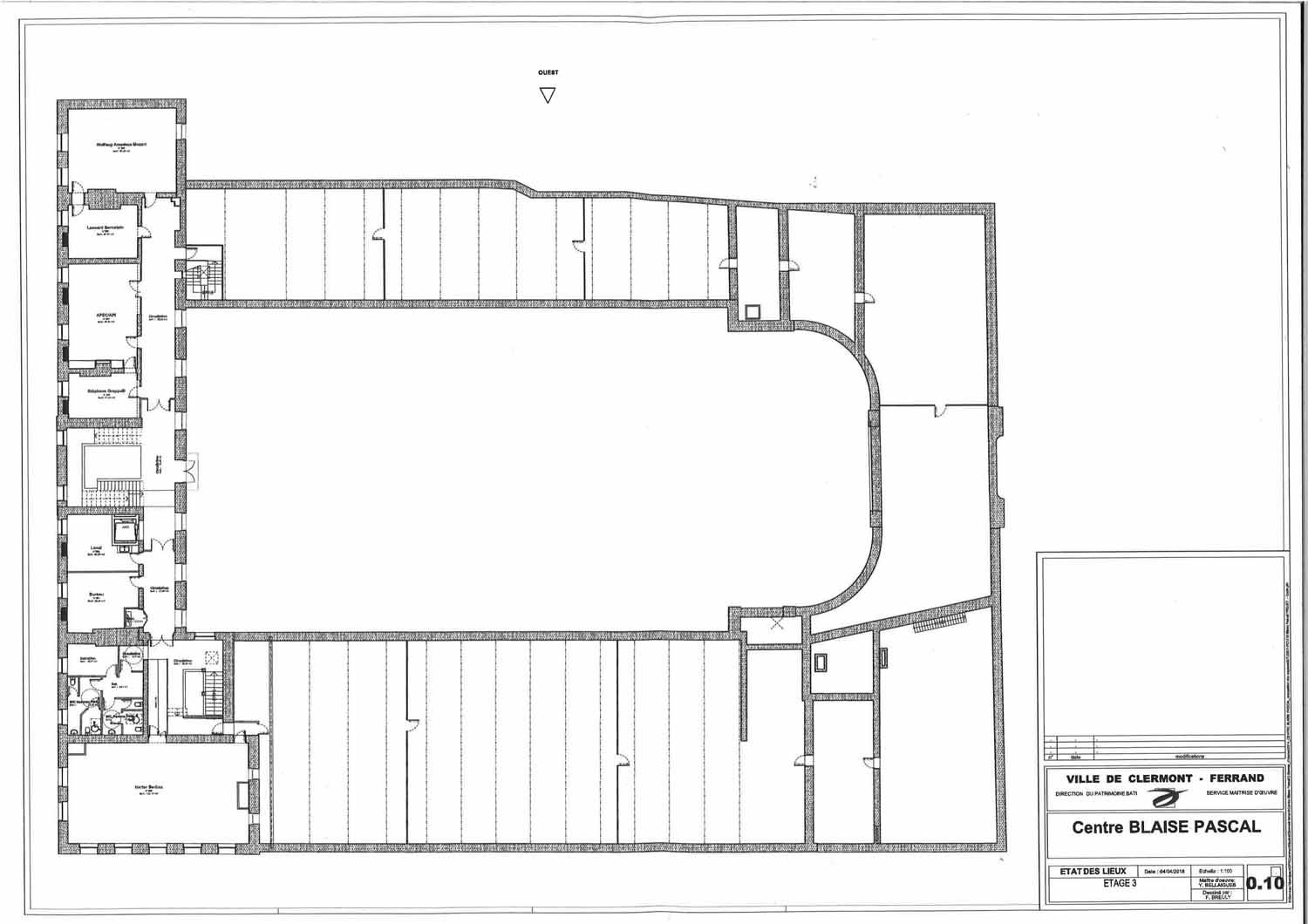

Conservant l'esprit du projet de 1674, le nouveau corps de bâtiment vient fermer la cour du collège au nord, assurant la jonction entre les ailes est et ouest, surélevées de deux niveaux pour loger les pensionnaires, le principal et les préfets chargés de les surveiller61. C'est cet ensemble qui est désigné dans les sources sous le terme de " maison des pensionnaires ". Il n'est pas sûr que ce nouveau corps de bâtiment ait permis d'ajouter toutes les pièces qu'Audigier signalait comme manquantes en 1720, à savoir l'infirmerie, un lieu d'assemblée pour les congrégations et une salle pour les représentations théâtrales. Comme il a été dit plus haut, l'infirmerie se trouvait toujours, en 1762, dans le corps de bâtiment sud, et nulle salle n'est explicitement désignée comme étant utilisée pour les représentations théâtrales. Bien que l'usage de ces représentations, attesté au 17e siècle, se soit probablement perpétué au 18e, aucun livret de pièce de théâtre ayant pu être jouée au collège après l'achèvement de ses bâtiments ne semble avoir été conservé. Le seul qui le soit pour la période où les jésuites résident à Clermont date de 1672, mais le nouveau collège n'était pas encore construit et l'existant ne possédait pas de salle appropriée ; tous les autres livrets conservés datent de la période où le collège se trouvait à Montferrand62. Pour les événements publics de grande ampleur, on sait par ailleurs que les jésuites utilisaient de préférence l'église à la salle des déclamations, jugée sous-dimensionnée63. A partir de 1763, les représentations théâtrales seront interdites dans les collèges par le Parlement de Paris : des séances publiques de joutes oratoires pour distributions des prix s'y substitueront. Le seul élément manquant mentionné par Audigier à avoir trouvé place dans ce nouveau corps de bâtiment est une chapelle de congrégation, destinée aux pensionnaires et située, selon le procès-verbal de visite de 1762, au premier étage, probablement au-dessus de leur réfectoire, dans l'angle nord-ouest de la cour. C'est peut-être dans l'une des classes du rez-de-chaussée du corps de bâtiment nord qu'est installée la classe de mathématiques créée en 1756 et dotée d'instruments pour l'enseignement de la physique64.

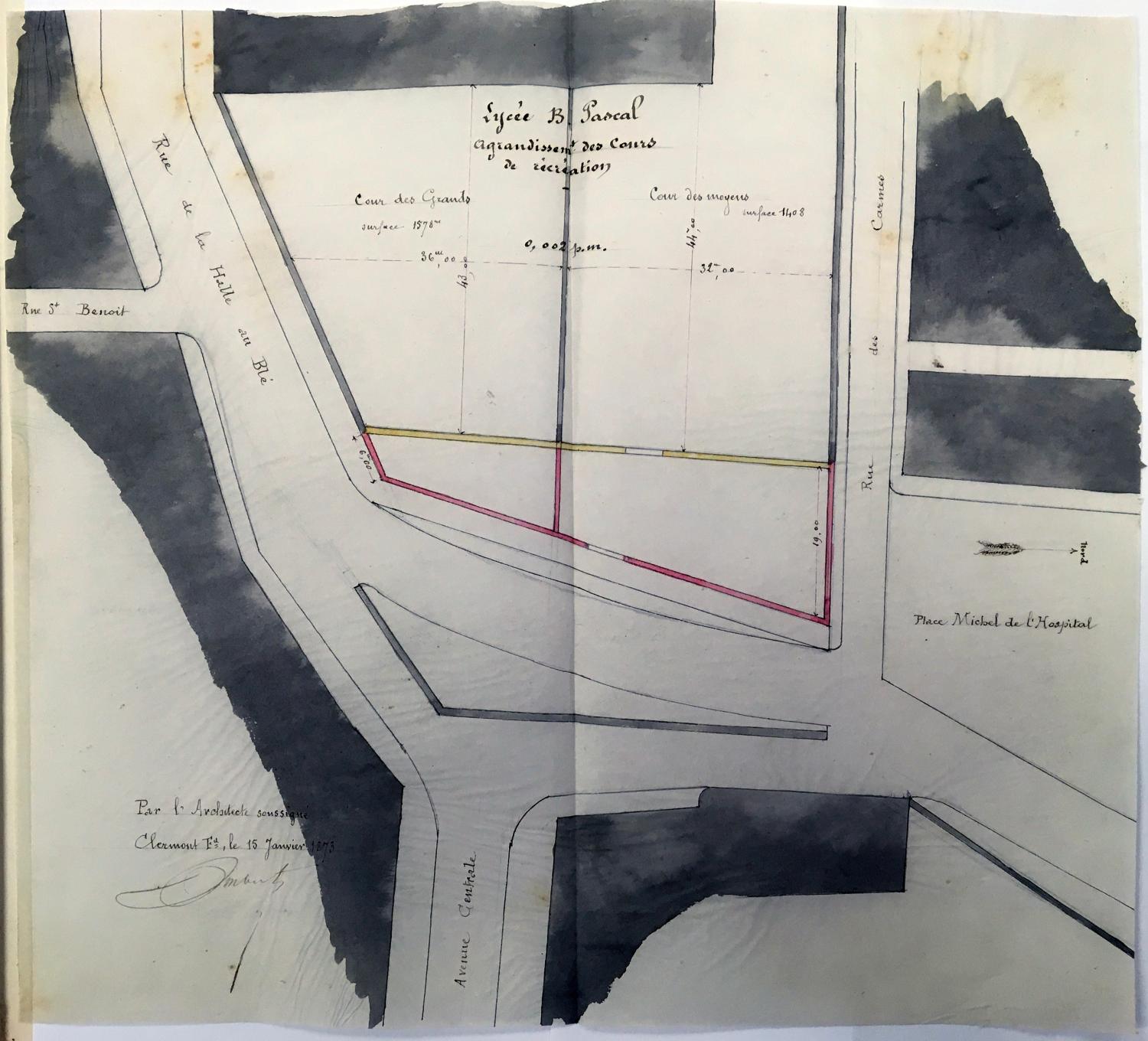

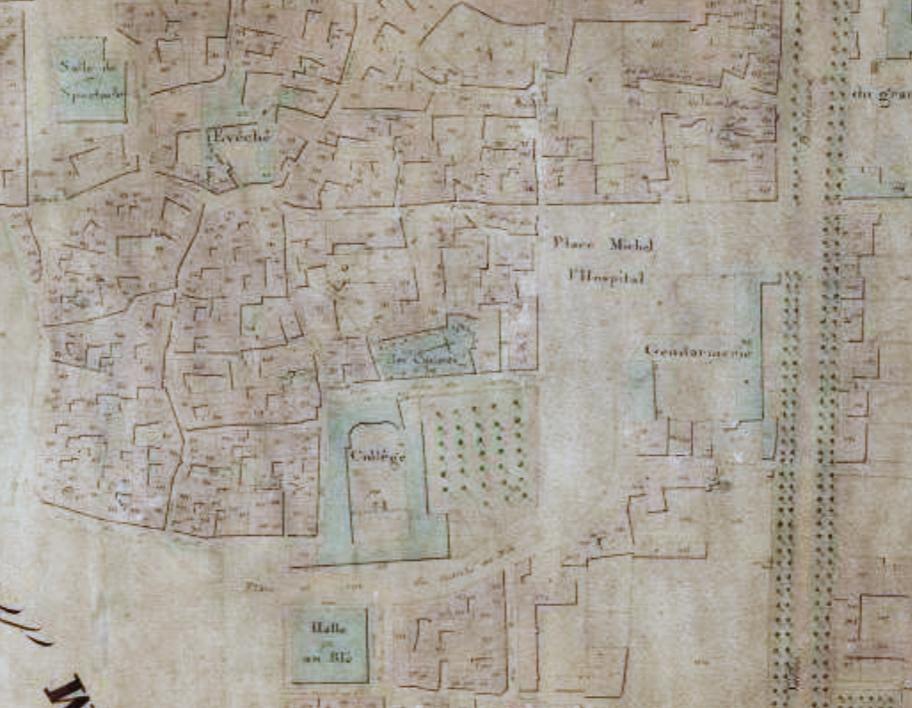

3. Remaniements urbains autour du collège (1761-1770)

Le transfert du marché au blé sur la place du Cerf, qui nécessite l'agrandissement de cette dernière, la construction de la Halle au blé, la démolition des fortifications entre la place du Cerf et la place des Cercles (actuelle place Michel de l'Hospital) en avril 1762 et la création de la rue Ballainvilliers joignant la place du Cerf au nord à la place du Taureau au sud, entraînent de vastes remaniements urbains autour du collège. Dégageant l'espace du côté de son élévation principale, au sud, ils rendent l'édifice à la fois plus visible et plus imposant, en faisant un élément majeur du paysage urbain dans cette partie de la ville.

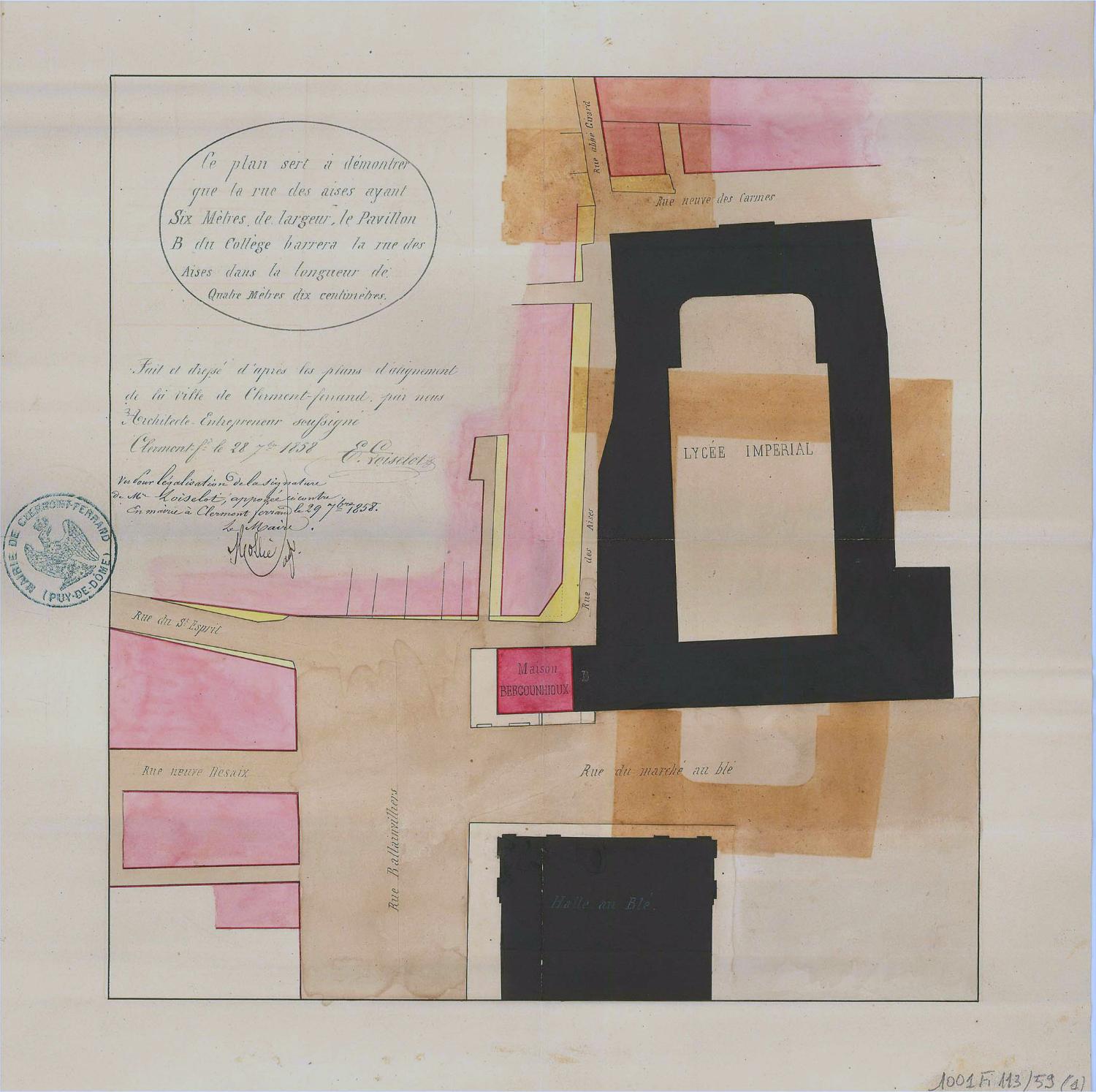

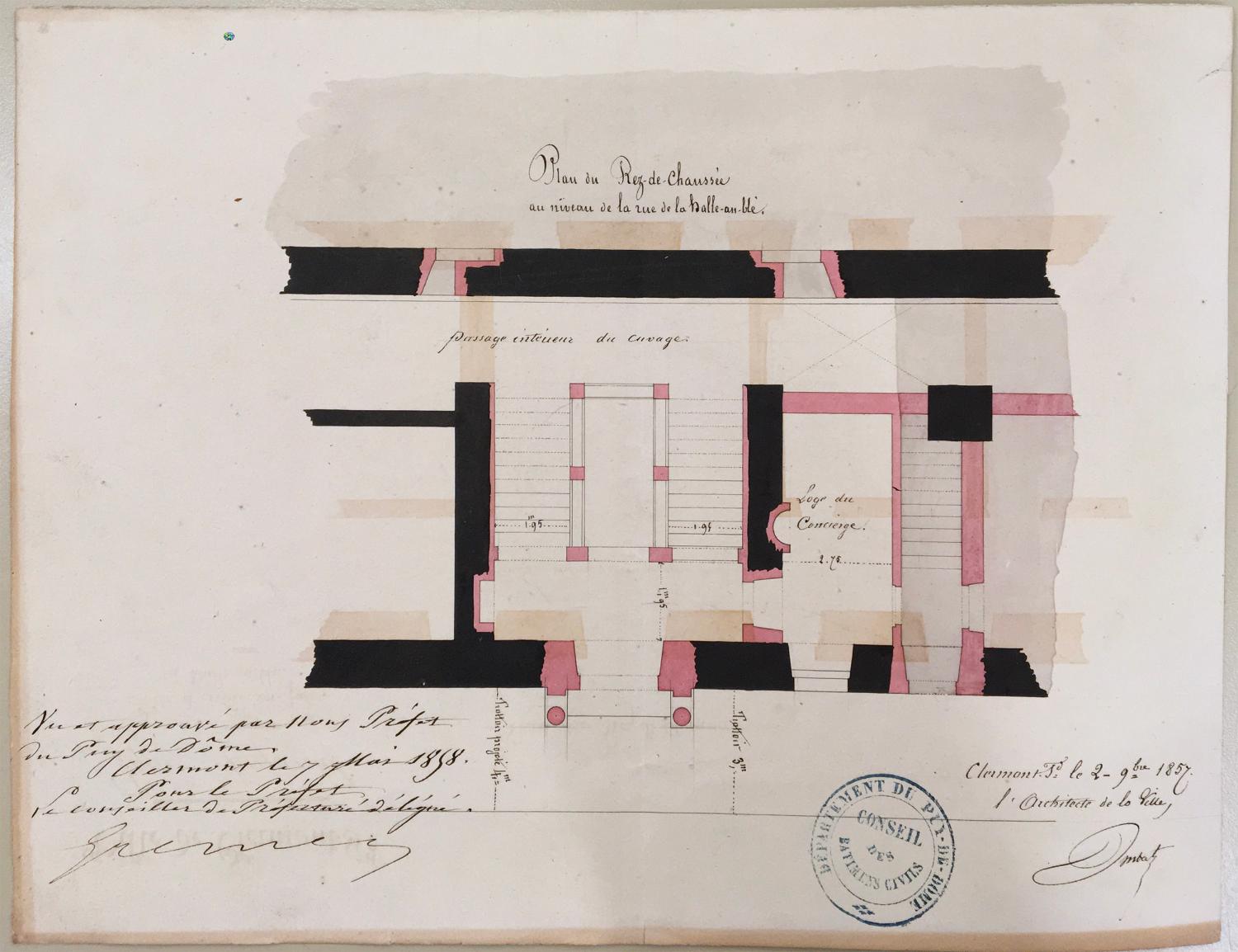

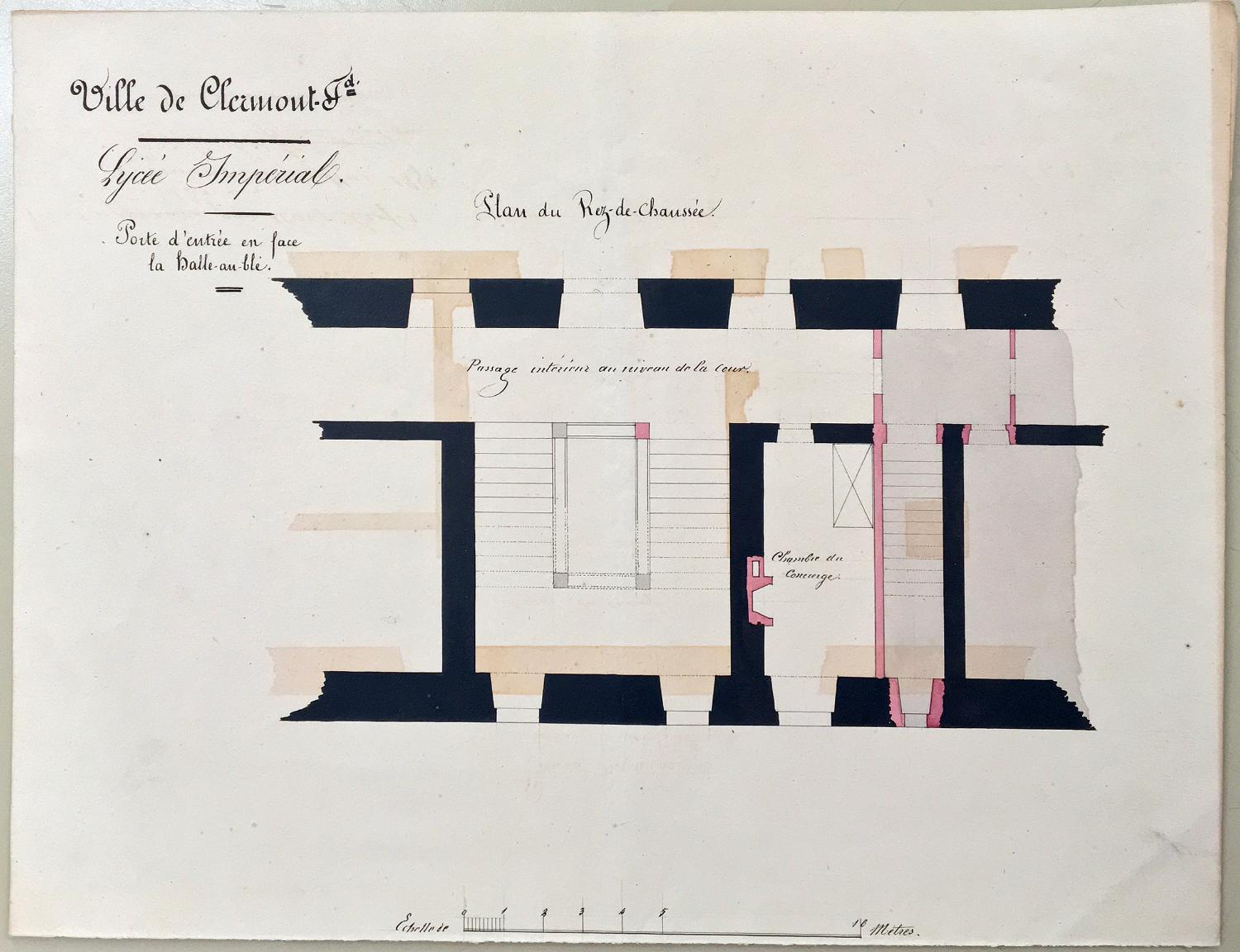

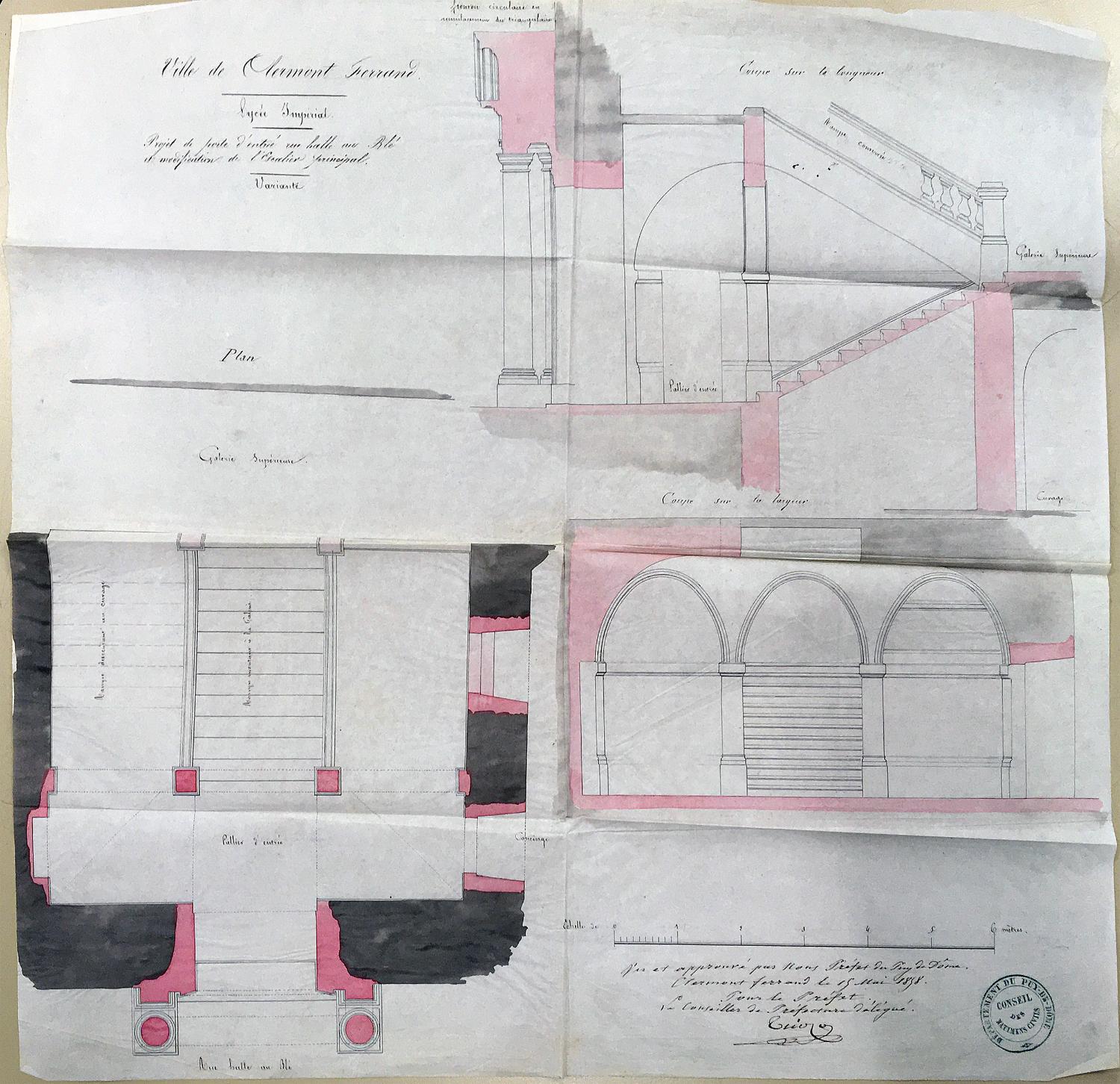

Ces remaniements ont également des répercussions sur la configuration des espaces occupés par le collège. En vertu d'une délibération du conseil de ville du 4 juin 1761, les jésuites rétrocèdent à la ville une portion de leur jardin situé du côté de la place du Cerf, pour permettre son agrandissement (voir ill. ci-dessous) et reçoivent en contrepartie un dédommagement de 6000 livres65. Ils construisent sur la portion de terrain conservée, dans le prolongement du corps de bâtiment principal du collège et face à la Halle au blé, deux maisons constituées de boutiques pourvues de chambres à l'étage destinées à être louées66. Le conseil de ville approuve le projet le 12 avril 1764, mais exige que les jésuites se conforment, pour réaliser ces constructions, aux emplacements et alignements donnés par François-Charles Dijon. L'Etat des ouvrages à réaliser signé par l'architecte clermontois Duclos (voir Annexe n°2) et datant de mai 176467, précise que les deux maisons à bâtir (il s'agit de deux maisons accolées, l'une au sud, l'autre au nord) le seront à l'emplacement de latrines existantes, situées dans un petit bâtiment à l'ouest de l'aile méridionale du collège et visibles sur le plan de 1674. La démolition de ces latrines avait également été requise par la municipalité, qui les considéraient comme une verrue enlaidissant l'espace dégagé par la création de la nouvelle place du Cerf68. La fosse qui recevait les déjections est conservée pour le nouveau bâtiment, les deux maisons devant être pourvues d'une "lunette d'aisance" à percer sous chaque escalier. Il est également prévu de construire une descente vers un cuvage situé sous le pavillon ouest du collège, " lequel n'a point d'issue actuellement "69. C'est également lors de cette campagne de travaux, destinée par ailleurs à réparer les dommages causés par un incendie en novembre 1762, dont on accuse les jésuites d'être à l'origine70, qu'est démoli l'escalier extérieur qui servait d'entrée à l'aile méridionale du collège côté sud (voir ill. IVR84_202102381NUCA), remplacé par une fontaine avant 180071. L'ensemble, achevé en février 1765 pour le collège, 1766 pour les deux nouvelles maisons), participe ainsi de l'embellissement de la place du Cerf en éliminant une verrue qui " causait une grande difformité "72. Il offre aussi une nouvelle source de revenus pour le collège, les boutiques et logements étant loués (voir ci-dessous, § 4.1.).

Dijon dessine également le tracé du nouveau mur de clôture du collège qui doit être construit après la démolition du rempart et la création du boulevard73. Ces emplacements et alignements sont consignés sur deux plans identiques dont Dijon est sans doute l'auteur, l'un provenant des archives du collège et conservé aux Archives départementales du Puy-de-Dôme (23 Fi 2), l'autre, daté du 5 juillet 1763, des archives de la ville et conservé à la Bibliothèque du Patrimoine de Clermont-Auvergne-Métropole (CA 210).

Les annotations que comporte ce dernier explicitent les tracés : " l'emplacement renfermé dans les cinq lettres A désigne la figure du jardin avant la délibération du 4 juillet 1761, l’emplacement ABO l’espace sur lequel on devait bâtir les boutiques. Le surplus du jardin renfermé dans les quatre A désigne le terrain concédé à la ville moyennant 6000 livres. Les trois C désignent la ligne que formait autour du collège le mur de ville qui lui servait de clôture. Les deux lettres D montrent le mur circulaire que la ville a fait faire depuis l’arrêt de 1762. "

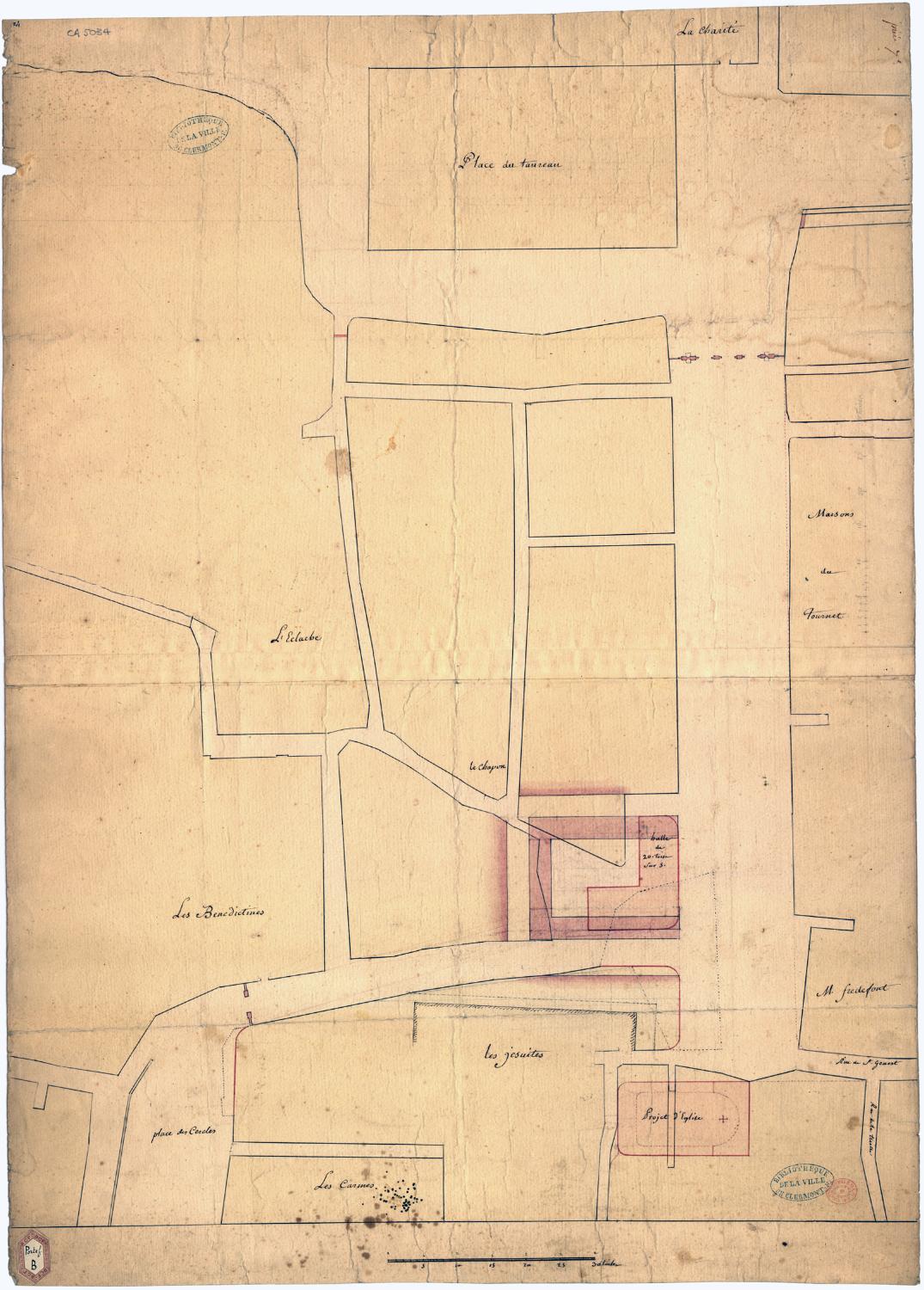

La délibération du 4 juin 1761 prévoit également que " si la ville faisait ouvrir une nouvelle rue allant du nouveau marché au blé à l'hôtel de l'Intendance, la ville accorderait la petite rue qui descend de la maison des pères jésuites à celle de M. Rodier jusqu'à autre rue qui descend de la rue de la Treille et va croiser ladite rue, et ce pour contribuer à l'agrandissement de l'église desdits pères jésuites ". Il semble donc qu'à cette date les jésuites n'avaient pas renoncé à disposer d'une église digne de ce nom. Songeaient-ils à agrandir l'existante, ou envisageaient-ils un projet plus ambitieux, comme pourrait le laisser penser un plan parcellaire non daté mais réalisé sans doute au début des années 1760 (ill. ci-dessous), positionnant une église sur le côté nord de la place du Cerf et au débouché de la rue des Aises, dont l'entrée aurait été en face de celle du collège ?

4. Devenir du collège, de l'expulsion des jésuites à la Révolution (1763-1791)

1. Le collège en 1763

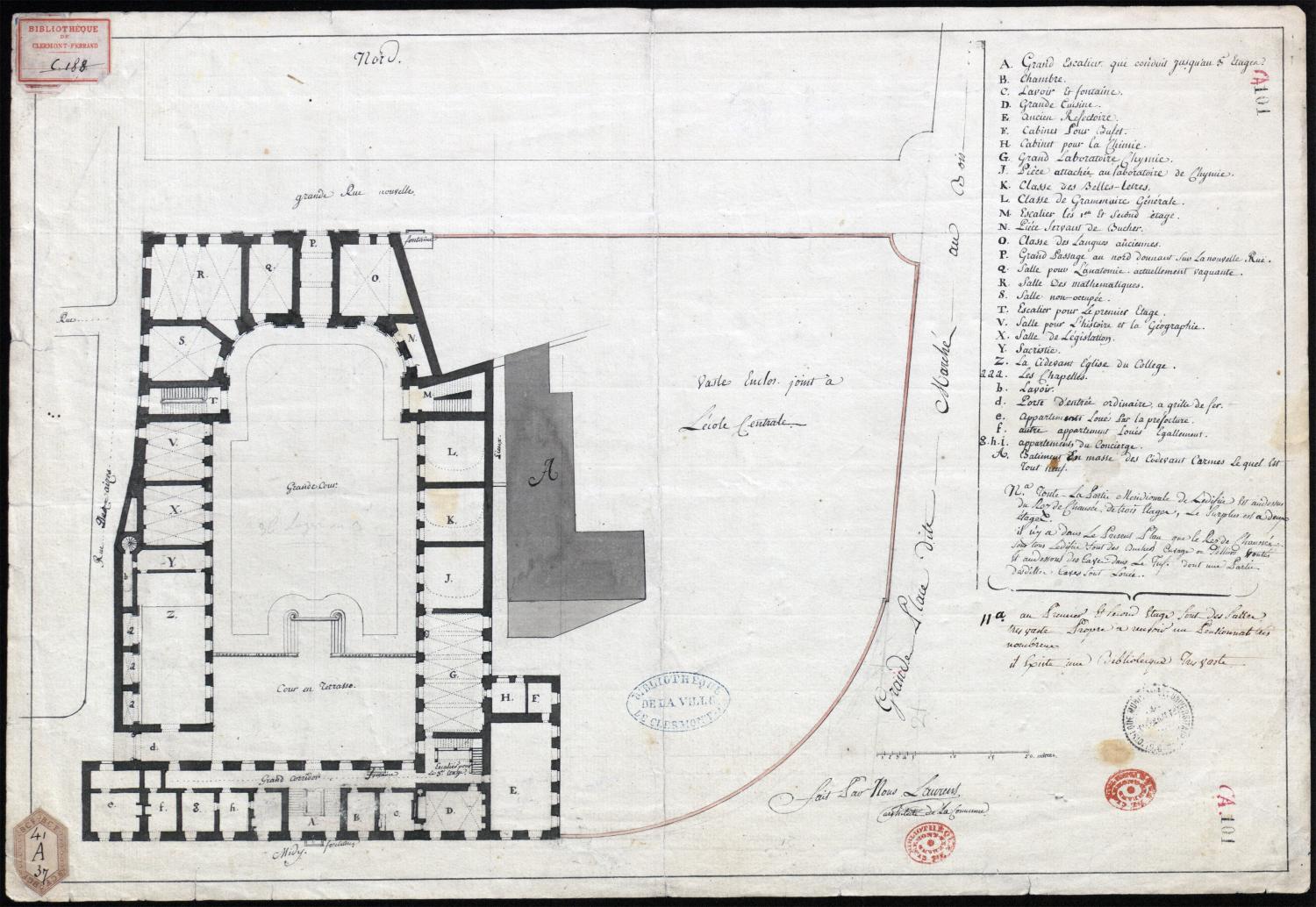

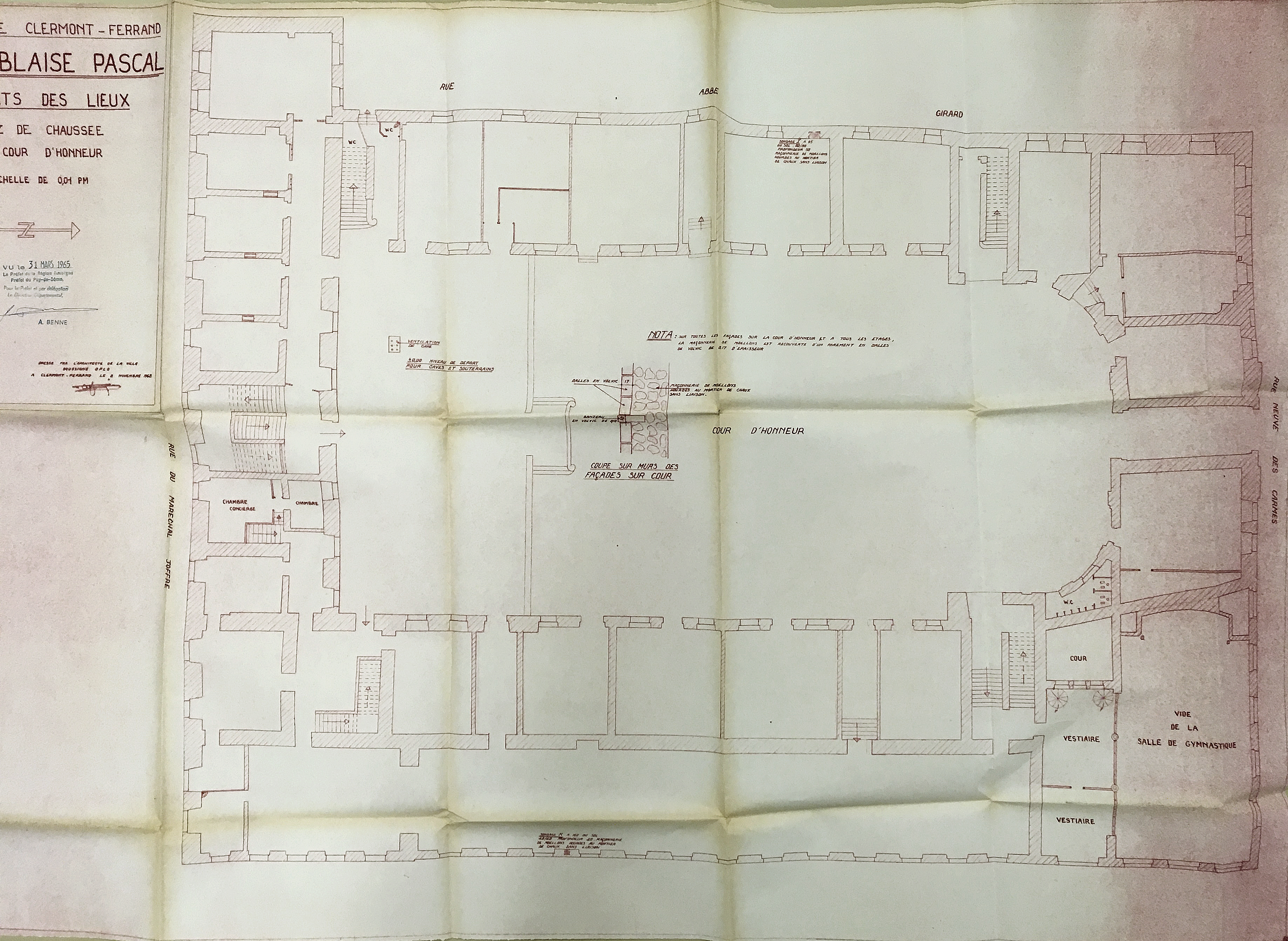

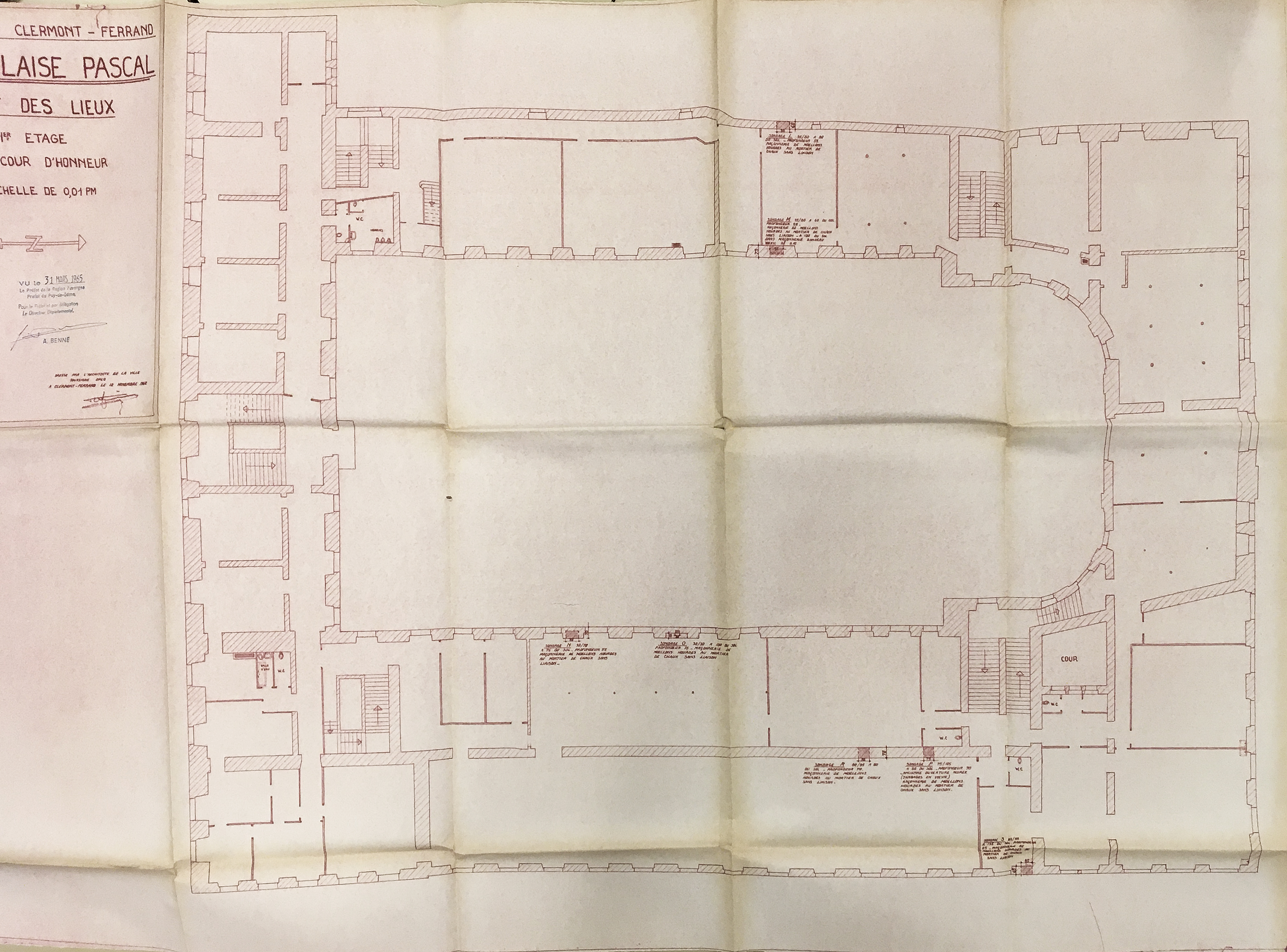

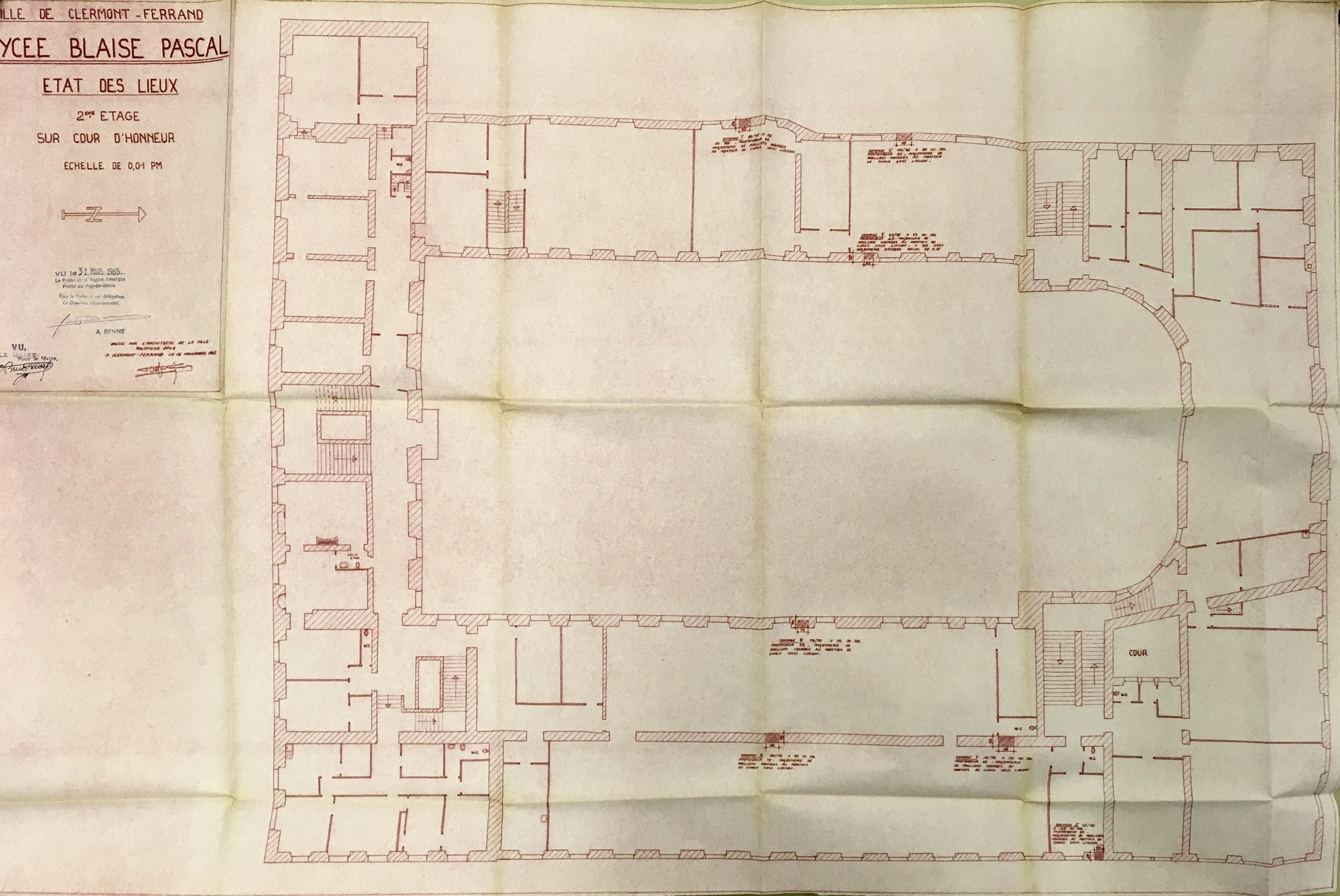

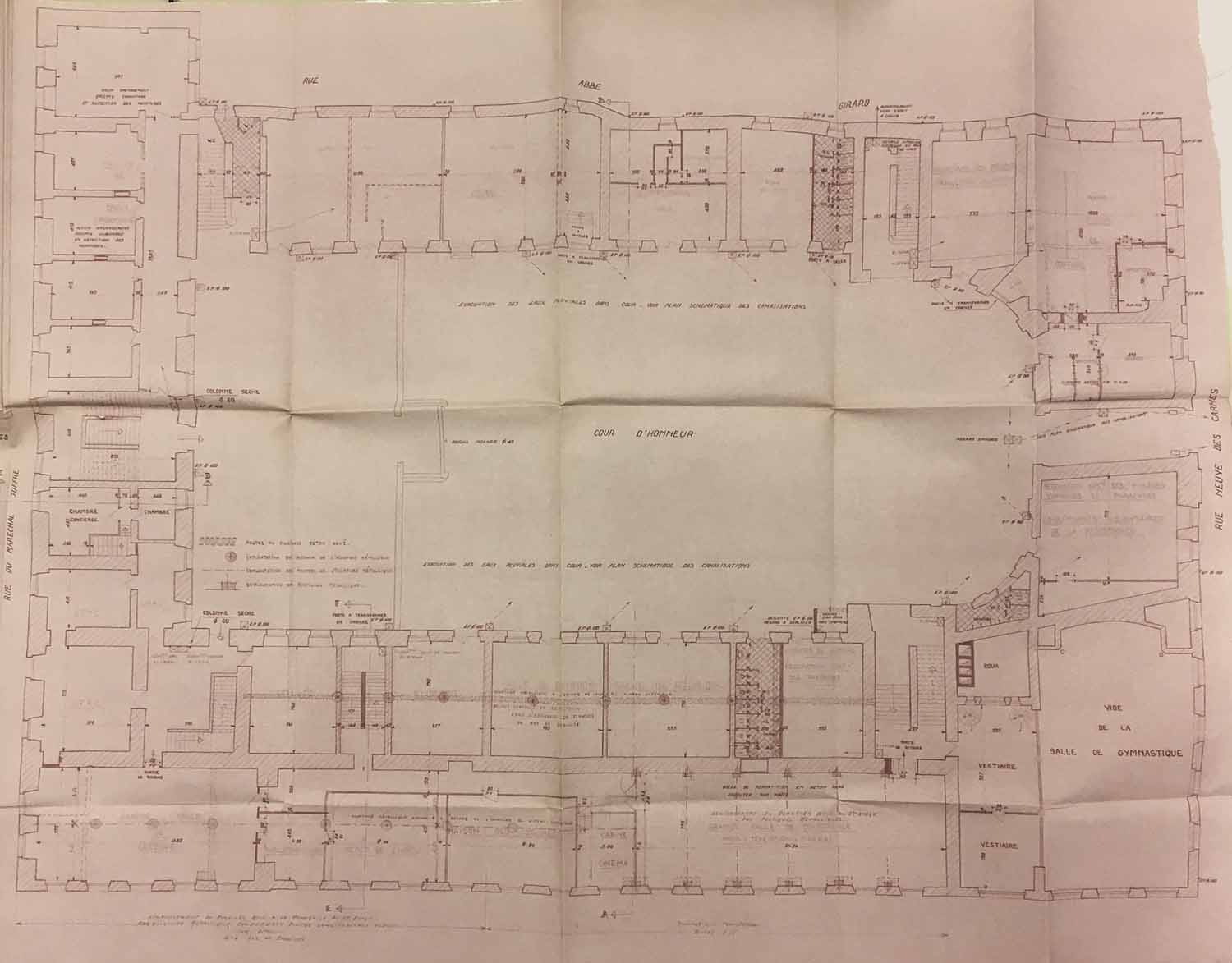

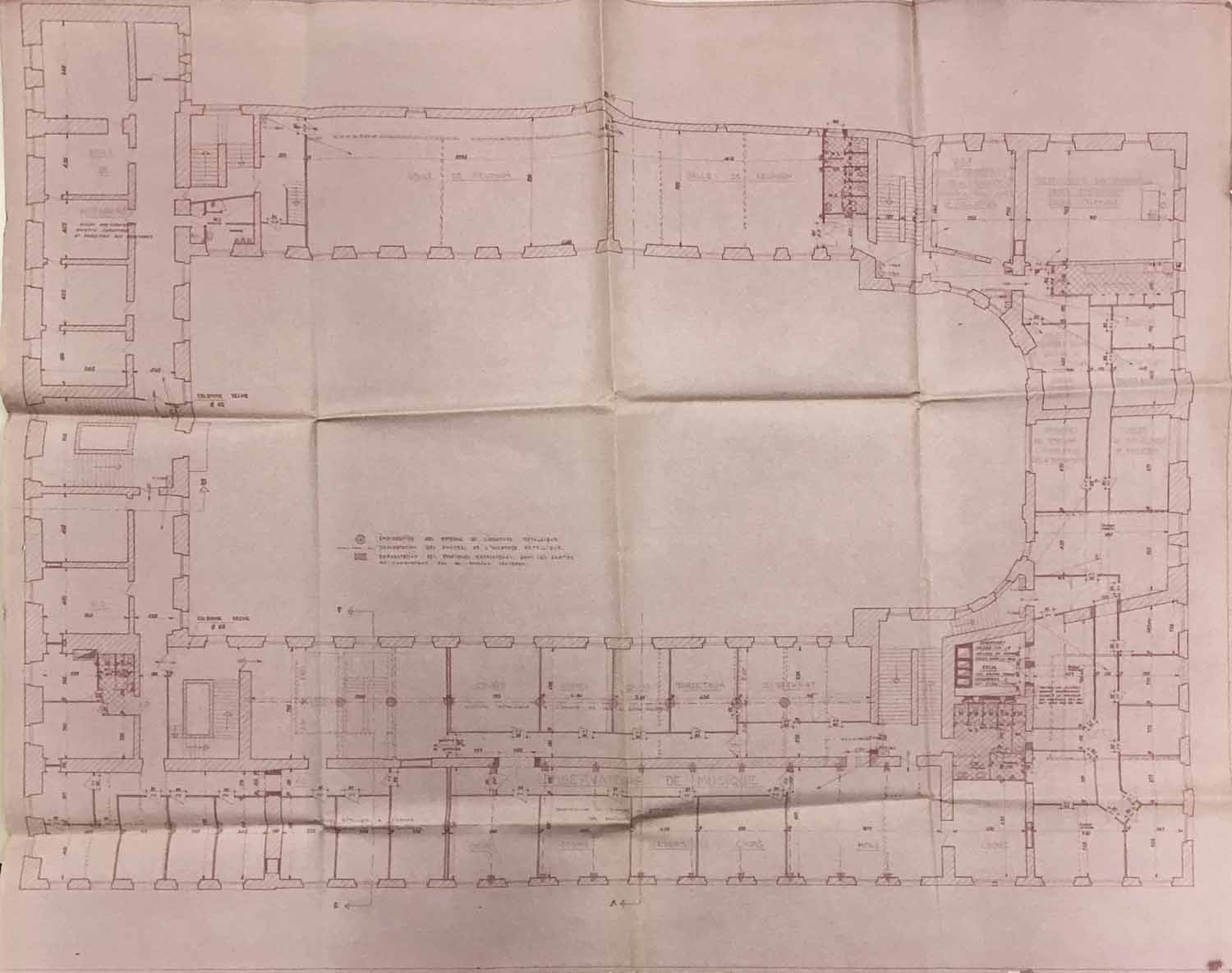

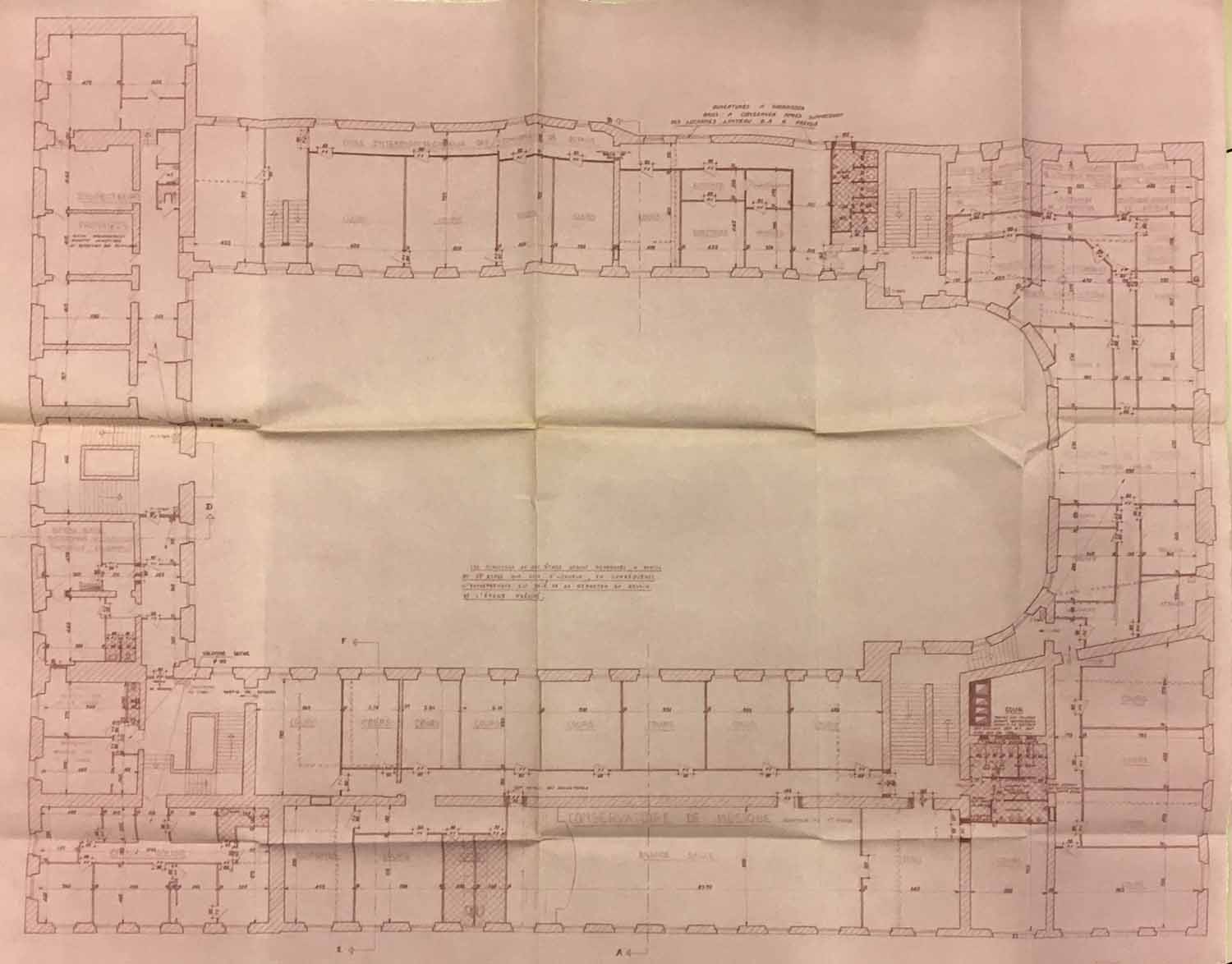

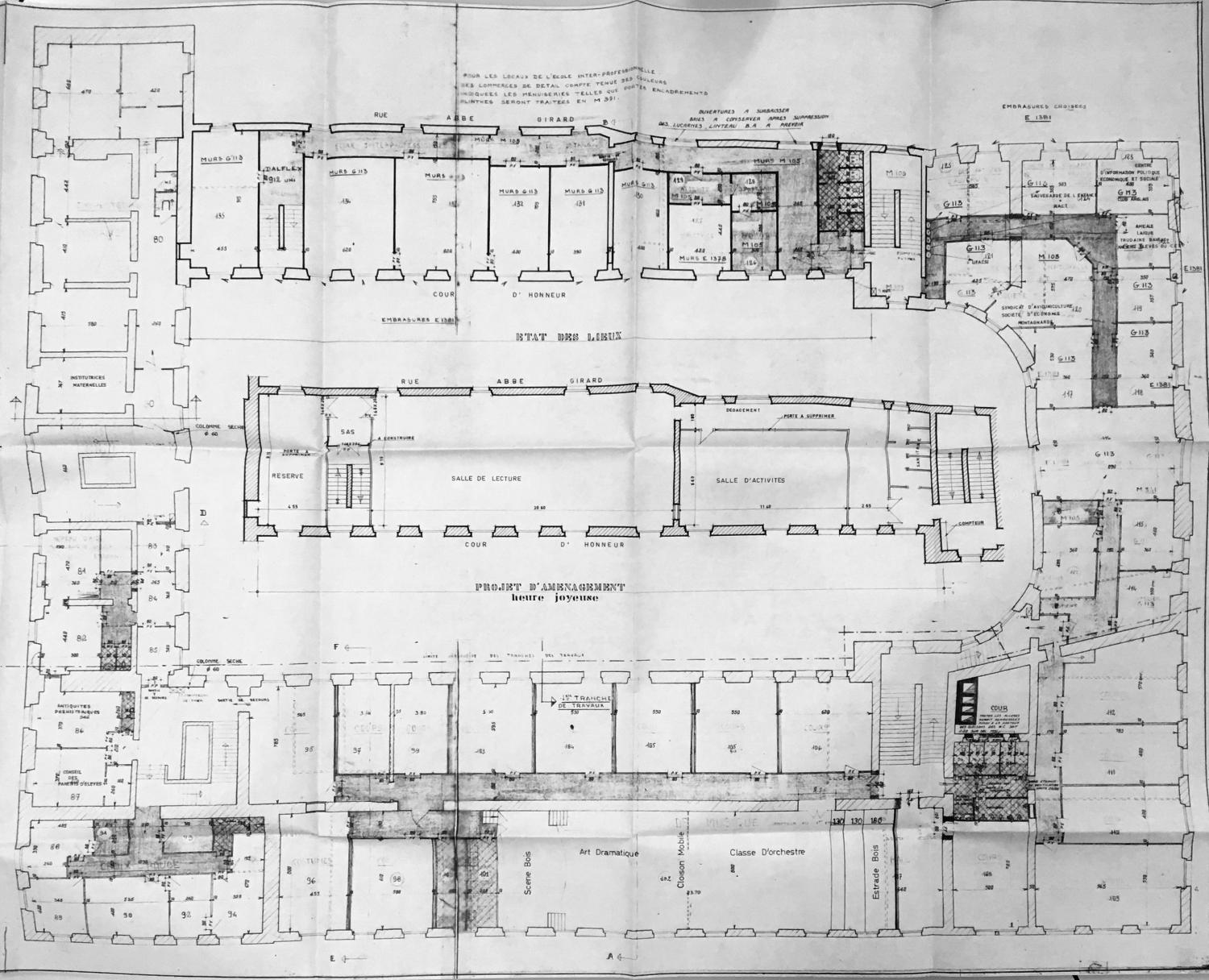

L'expulsion des jésuites et la saisie de leurs biens ayant été décrétées par le Parlement de Paris, plusieurs inventaires et procès-verbaux sont dressés à compter d'avril 176274. Ces documents décrivent précisément l'état des bâtiments dont les commissaires parcourent chaque pièce, signalant le cas échéant les travaux à prévoir : réfection des toitures en mauvais état, remplacement de nombreuses vitres cassées ou dont les plombs sont défaillants. A cette occasion sont également réalisés un dessin de l'élévation principale et un plan d'état des lieux portant des annotations et des renvois littéraux à une légende qui n'a pas été retrouvée (ill. ci-dessous). On peut néanmoins restituer la distribution du collège à cette date en s'appuyant sur les descriptions contenues dans les procès-verbaux et par comparaison avec des plans ultérieurs et comportant une légende, même si la destination de certaines pièces a pu changer (voir ill. IVR84_20236300451NUD à IVR84_20236300454NUD).

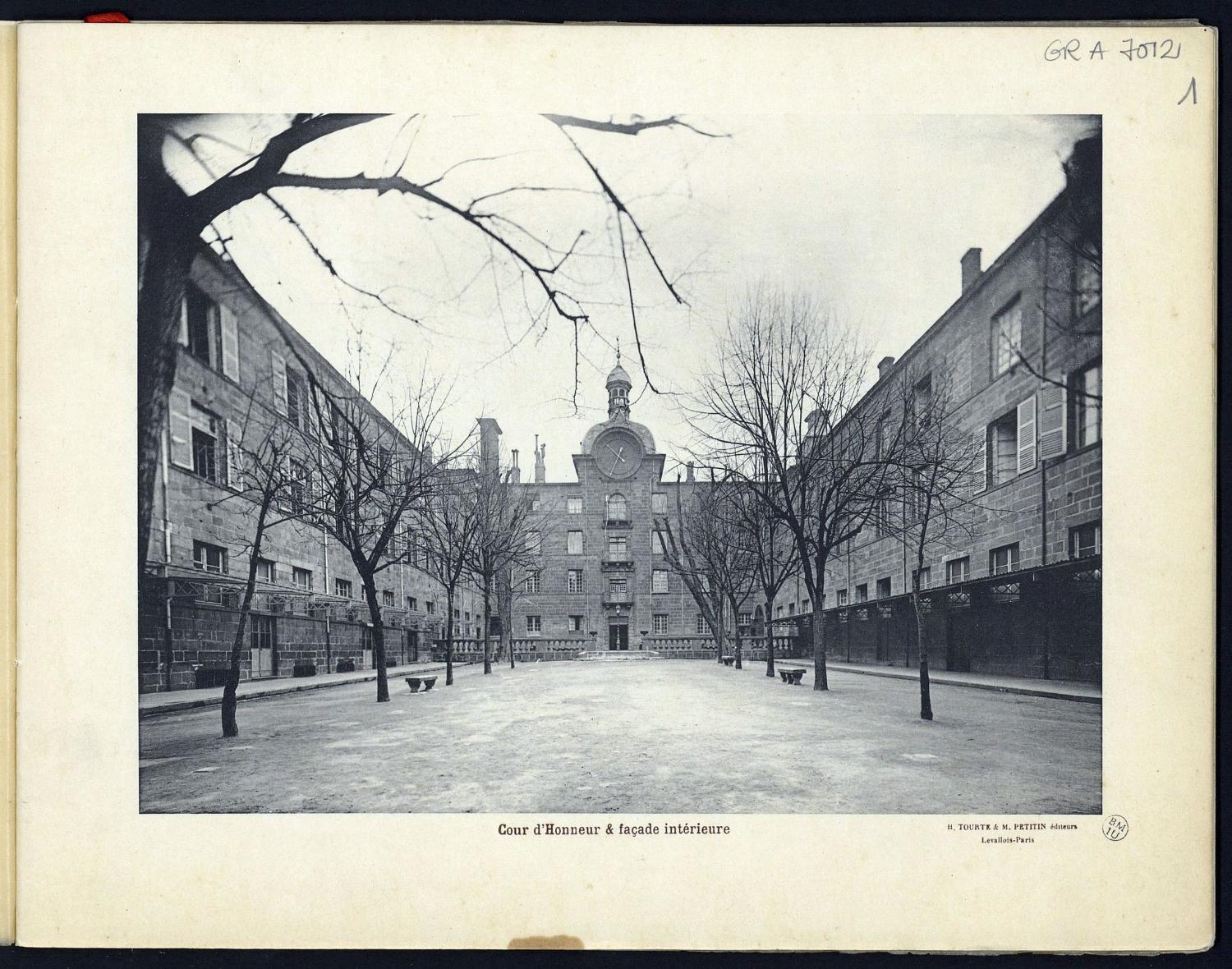

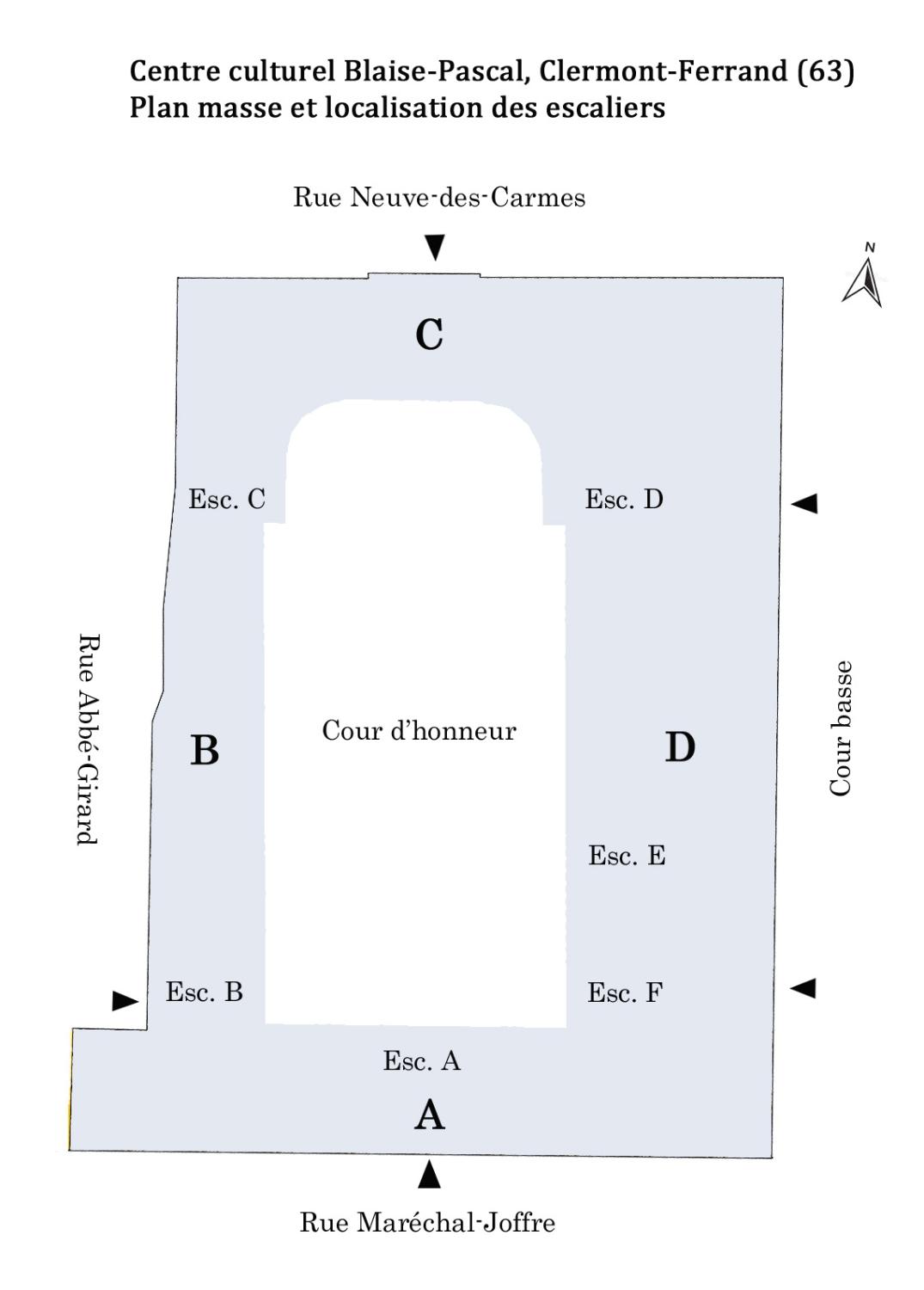

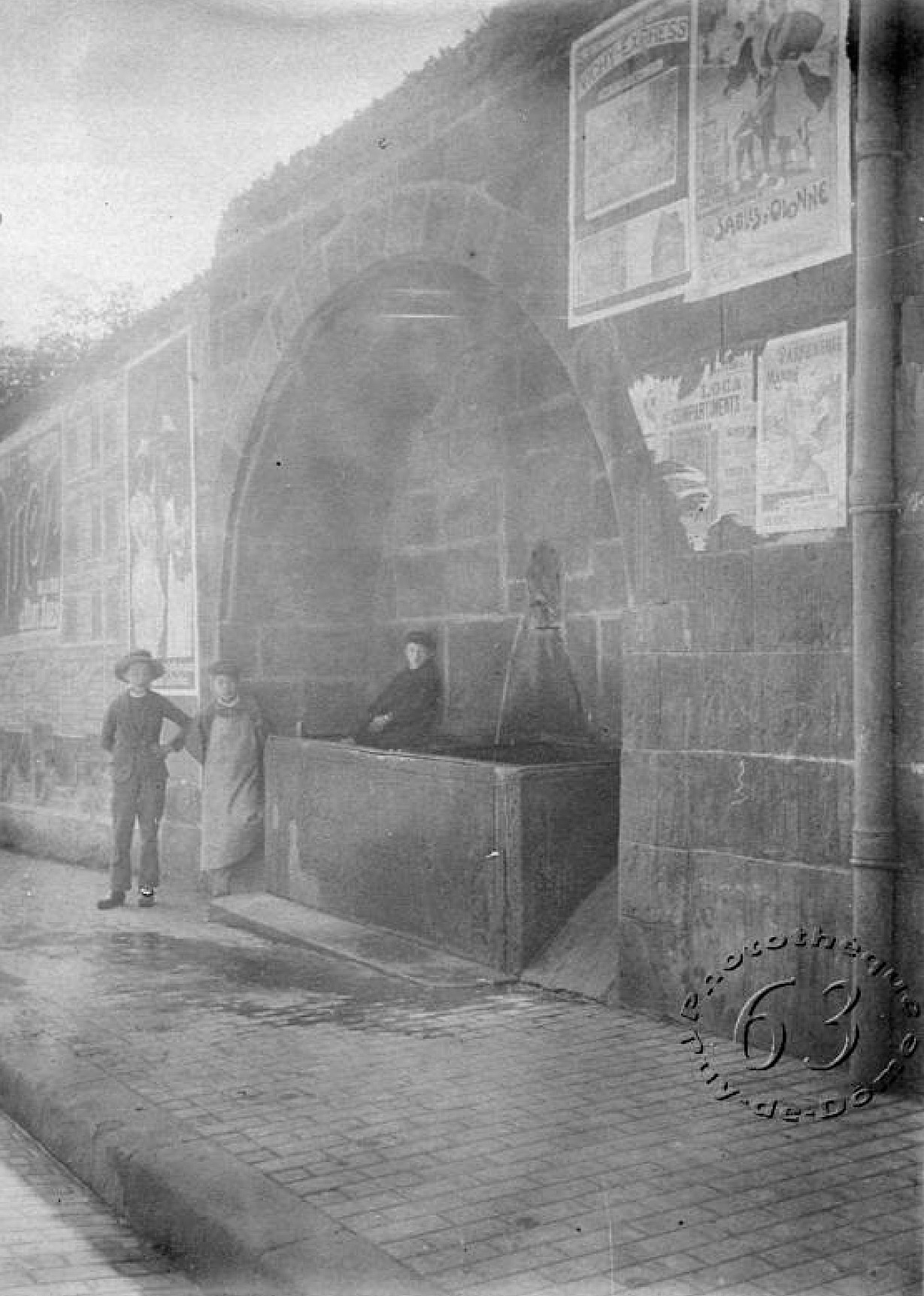

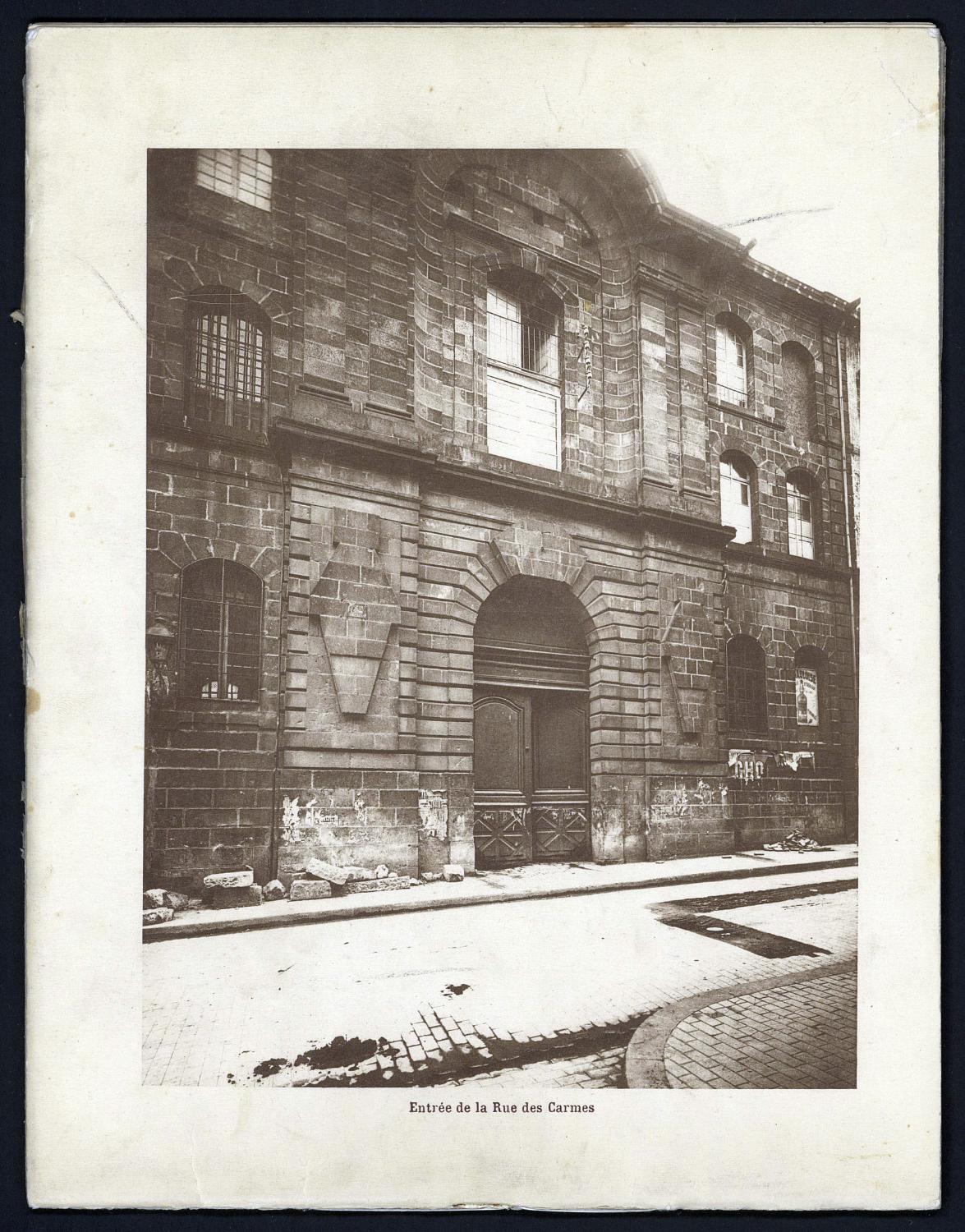

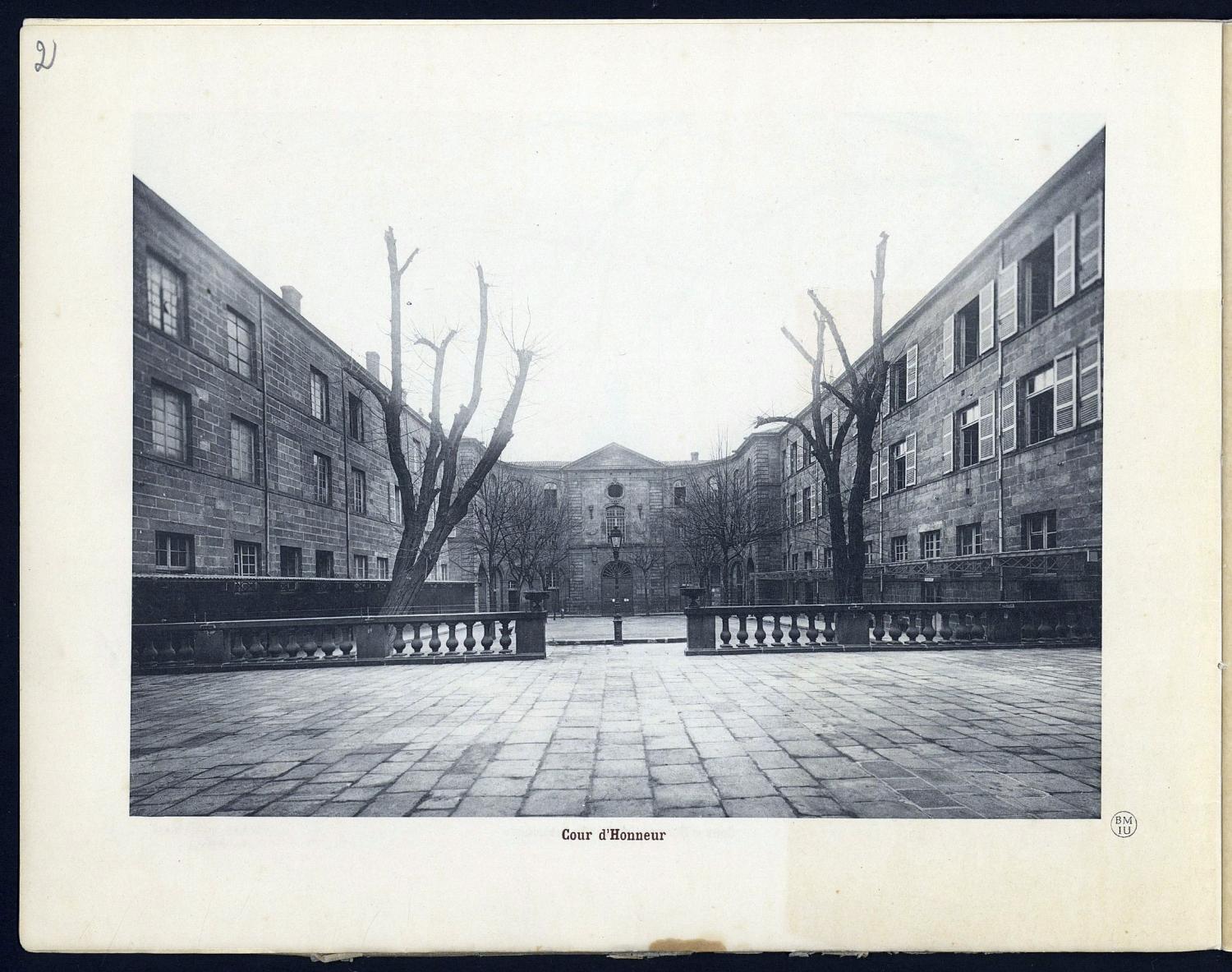

Le collège est alors pourvu de deux entrées. La première, entrée d'origine du collège, est à l'arrière du corps de bâtiment principal, du côté de la rue des Aises. Fermée par une grande porte, elle donne sur un vestibule dans lequel se trouve l'entrée de l'église. Une seconde porte grillée en fer à l'autre bout du vestibule le sépare de la terrasse de la grande cour pavée en pierre de taille et séparée de la cour des classes en contrebas par une balustrade en pierre de taille et un petit escalier à volée double. La deuxième entrée, devenue entrée principale du collège après l'achèvement du pensionnat et prévue comme telle (ce qui explique le caractère monumental de la porte, qui devait recevoir un décor sculpté), se trouve au bout de l'impasse qui aboutit à l'église des carmes. Bénéficiant du dégagement du parvis de cette dernière, elle est jouxtée par une fontaine publique que l'on distingue sur le plan du couvent des carmes dressé le 15 ventôse an III par Girard de la Bâtisse et P.-Simon Chausson (ill. ci-dessous) et dont une photographie du début du 20e siècle conserve la mémoire (ill. IVR84_20236300013NUCA). Elle est fermée côté rue par une porte en bois à deux vantaux, côté cour par une porte grillée en fer que l'on voit encore sur les photos de classe des années 1920. Deux autres portes ouvrent sur les jardins. La première, percée dans le mur oriental de la chapelle de la congrégation des écoliers, donne accès par un passage au grand jardin " dans lequel est une allée de marronniers de 100 pieds de longueur sur 15 de large et au dessous est un potager contenant six petits carrés de jardinage, lequel jardin est clos par les murs de la ville à l’aspect du midi et de jour "75. La configuration de ce jardin est elle aussi connue grâce au plan du couvent des carmes : y figurent les constructions et aménagements réalisés par les jésuites au siècle précédent, et notamment l'allée de marronniers en terrasse surplombant des carrés de jardin entourés de plates-bandes. Une seconde porte, située sur l'élévation sud du corps de bâtiment principal, au sommet d'un escalier double à montées convergentes (voir ill. IVR84_20216302381NUCA), permet de se rendre dans une petite cour et jardin longeant le rempart.

Distribution

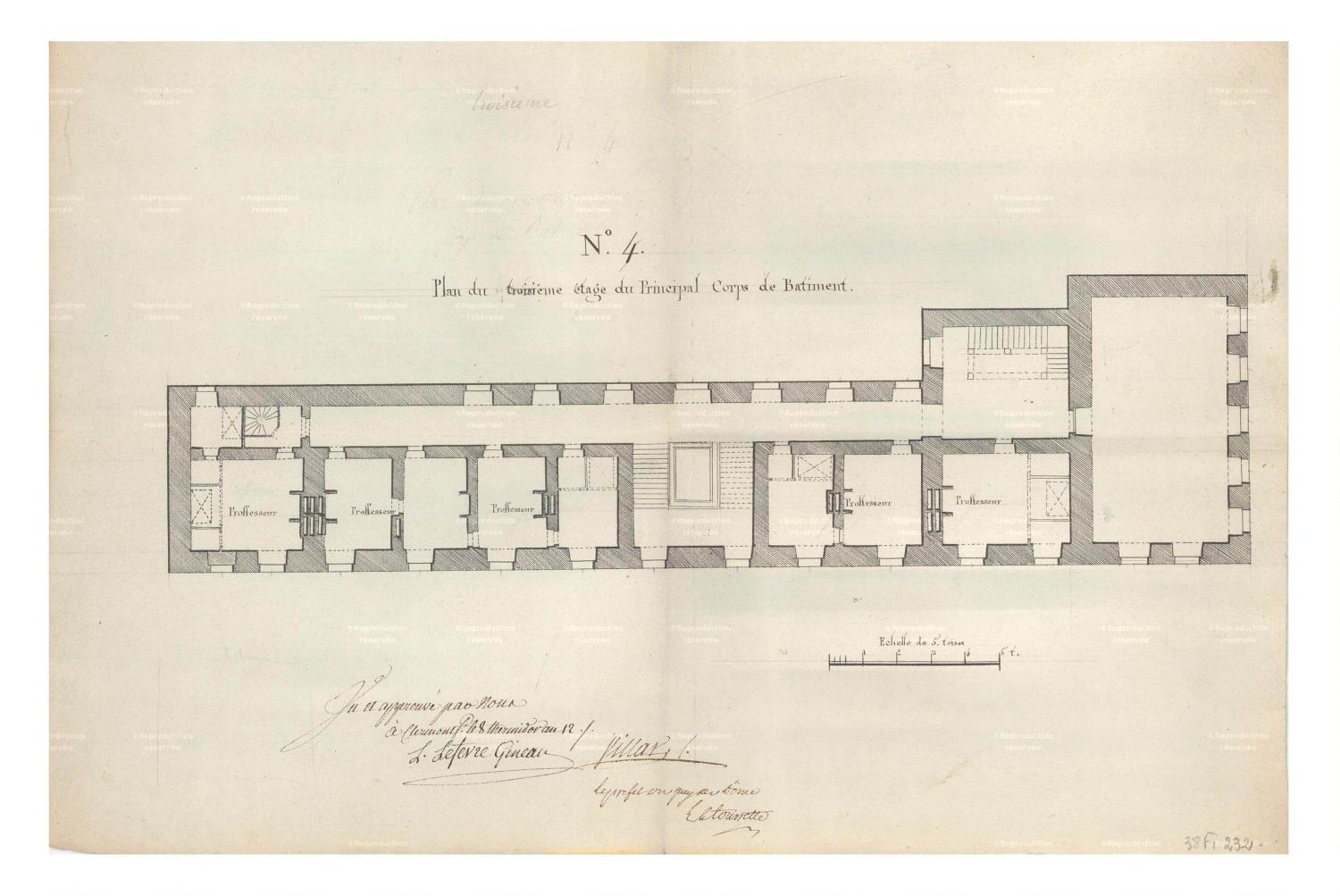

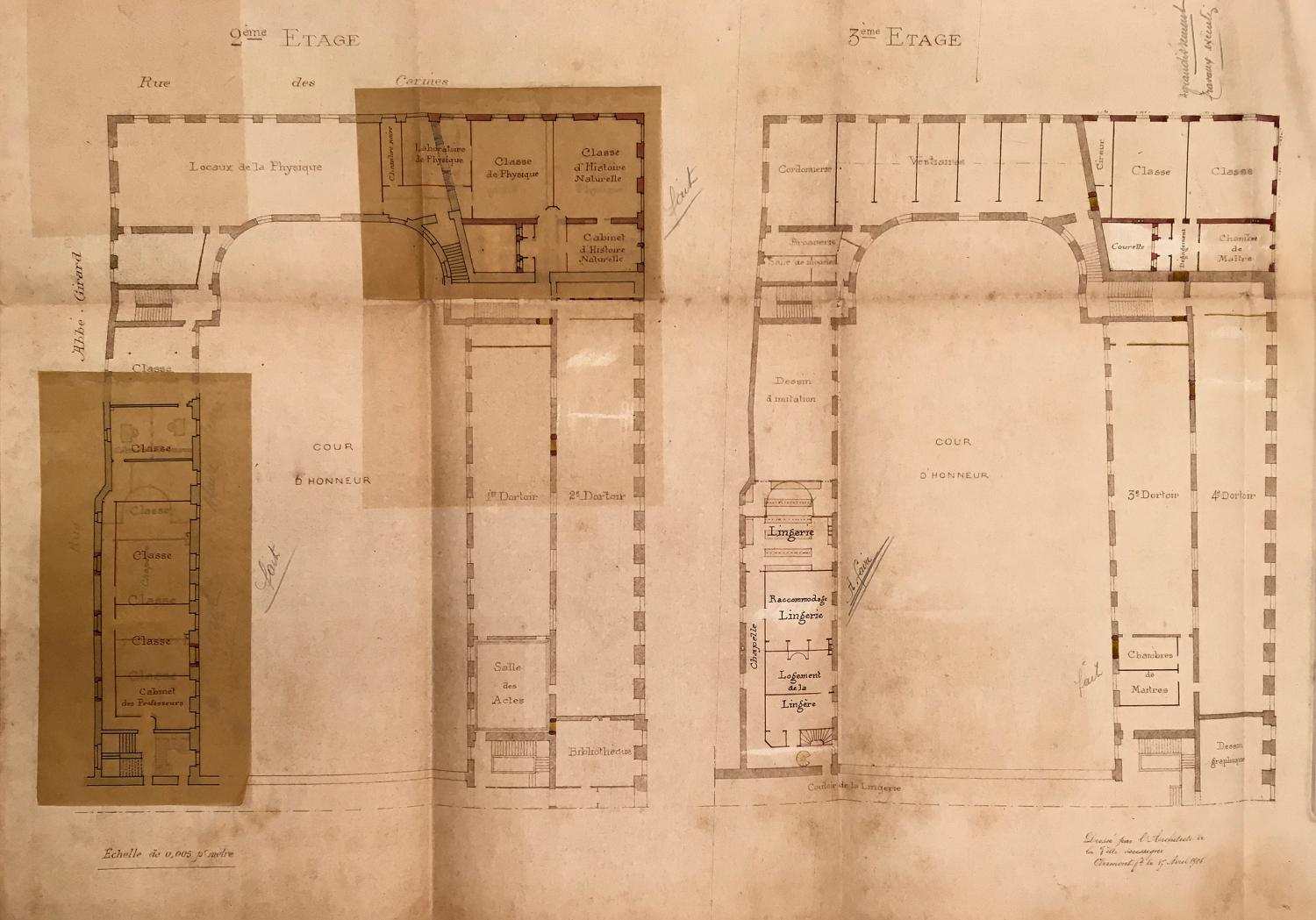

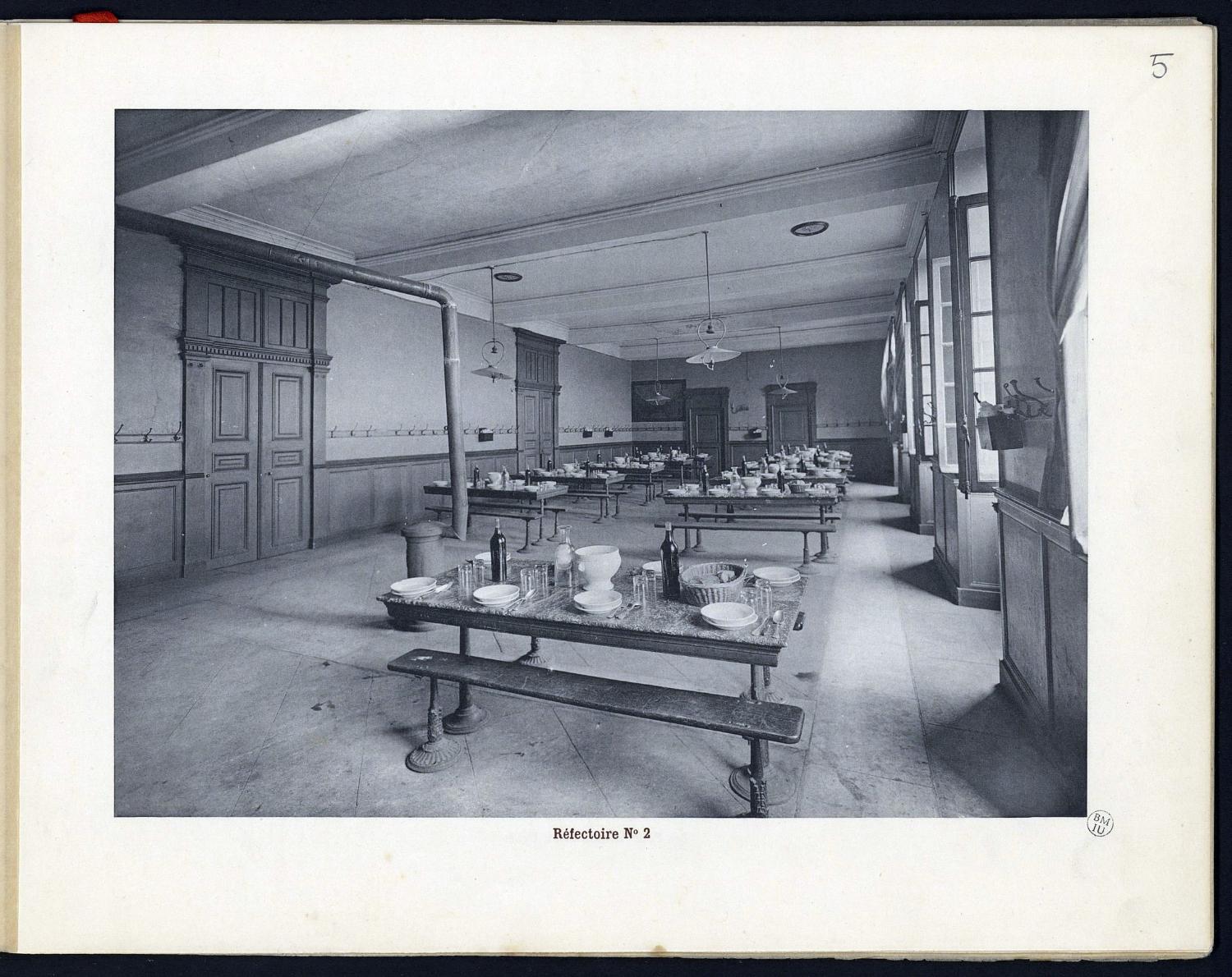

On a vu plus haut que le corps de bâtiment principal était affecté à l'usage des pères (chambres, cuisine et ses dépendances au rez-de-chaussée, chambres et appartement du recteur au premier étage, chambres et infirmerie au deuxième, chambres et couturerie au troisième, et dans le pavillon est réfectoire, salle d'assemblée faisant également office de salle des déclamations au premier et bibliothèque aux deuxième et troisième étages), et que les salles de classes se répartissaient dans les ailes est et ouest au niveau du rez-de-chaussée. Sous la cuisine, au niveau de l'étage de soubassement du corps de bâtiment sud, se trouvent la boulangerie et son four ; les deux doivent communiquer par un escalier intérieur, puisque l'ingénieur des Ponts-et-chaussées Cournon, chargé des travaux d'appropriation en lycée en 1804, stipule qu'il est nécessaire de rétablir cette communication76. L'étage de soubassement est percé de portes côté sud, au niveau de la cour intérieure longeant le rempart, offrant un accès indépendant aux bûchers, caves et cuvages dont certains sont loués à des particuliers77. Un couloir permet de circuler sur toute la longueur de ce niveau ; à son extrémité ouest se trouve un escalier donnant accès aux caves situées dans le sous-sol et en partie creusées dans le tuf78.

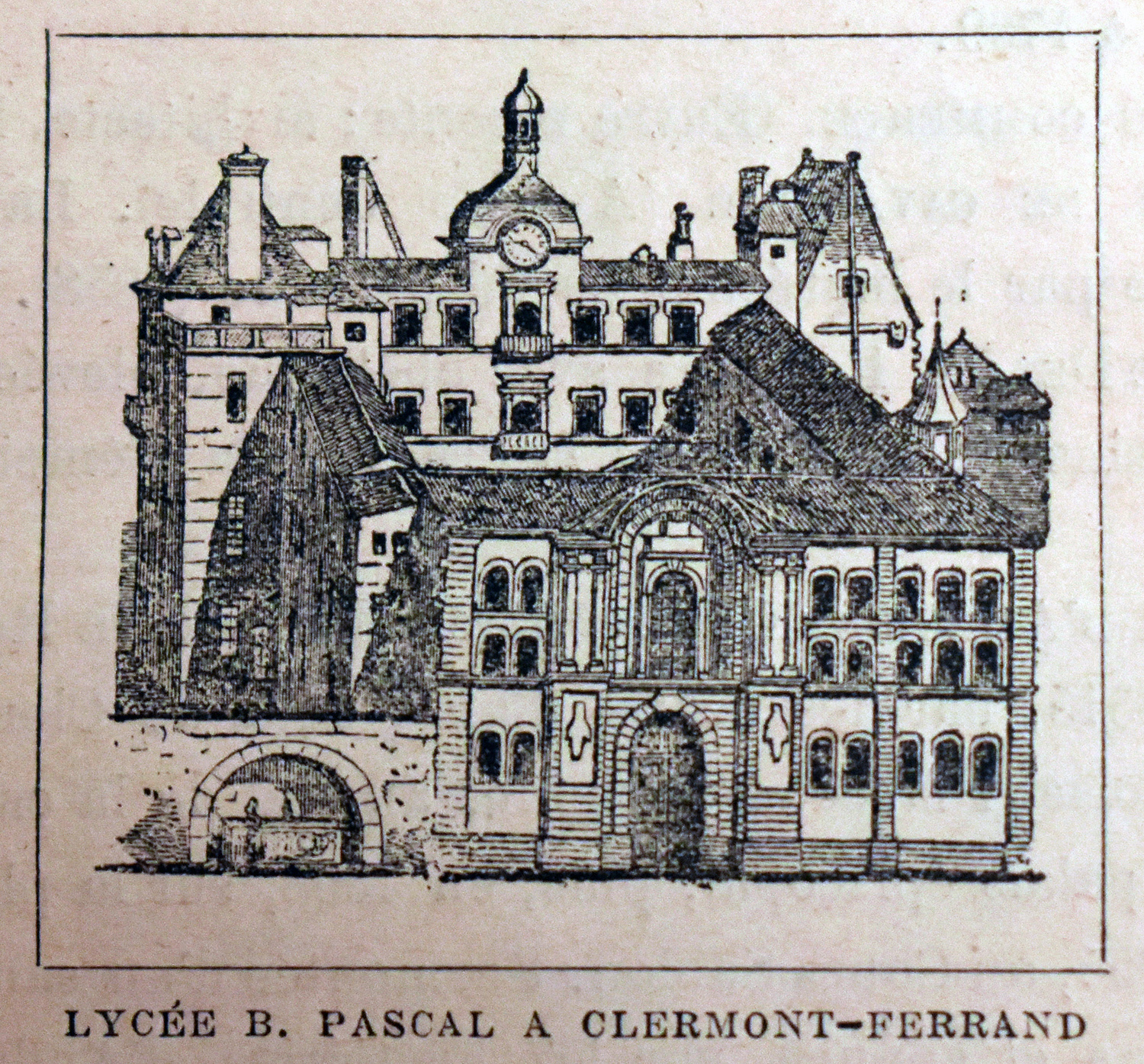

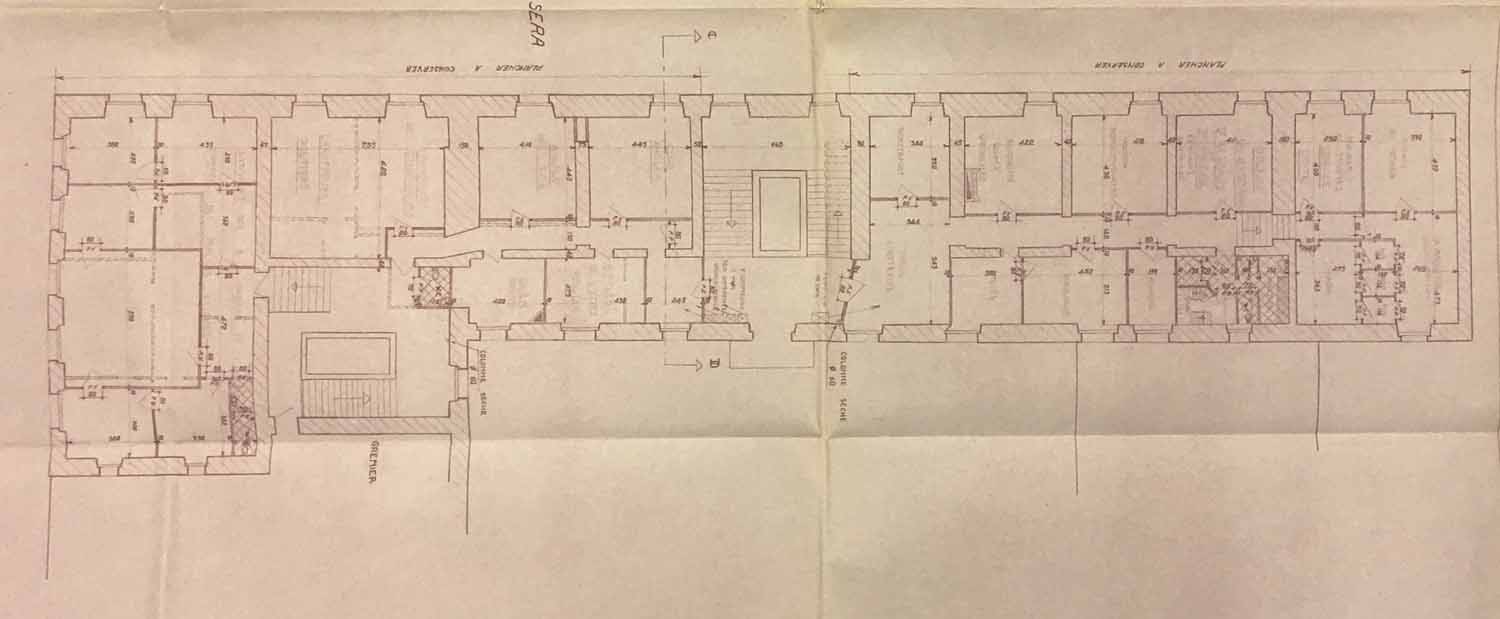

Quatre escaliers desservent les étages. Deux montent jusqu'au troisième : l'escalier principal (escalier A) dans le pavillon central de l'aile sud, et un escalier en pierre de taille à cinq noyaux dans le pavillon est (escalier F). Ce dernier desservait une terrasse située au niveau de la bibliothèque, visible sur la gravure publiée par Tardieu en 1886 (ill. ci-dessous)79 et démolie au début du 20e siècle, lors des travaux d'agrandissement du lycée. Les deux autres escaliers sont situés aux extrémités des ailes est et ouest. Le premier, rampe sur rampe avec mur noyau (escalier D), dessert les deux étages de l'aile est ; le second tournant à retours avec jour à l'ouest (escalier C) ne dessert que le premier étage ; il sera augmenté par ouverture d'une trémie de deux volées pour conduire aux dortoirs du deuxième étage de l'aile ouest aménagés lors de la création du lycée (voir plus bas, § 6.1.).

Un dernier escalier, en vis de Saint-Gilles ronde80, flanque l'église sur son angle nord-ouest et jouxte un lavoir ouvrant sur la rue des Aises, dans le prolongement des chapelles latérales. Il s'inscrit dans une tourelle (également visible sur la gravure de Tardieu) et dessert au premier étage une petite lingerie située au-dessus de la sacristie de l'église et les tribunes de cette dernière, auxquelles on pouvait également accéder depuis le couloir du premier étage du corps de bâtiment sud. Il permet également d'accéder aux dortoirs du second étage de l'aile ouest. Cet escalier ainsi que le lavoir sont probablement les vestiges de la maison dans laquelle avait été établi le collège au 16e siècle, où se trouvait la chapelle, et dans laquelle logeaient les jésuites lors de leur installation à Clermont. Ils ne disparaissent qu'en 1868, lors des travaux de transformation de la chapelle du lycée (voir ci-dessous, § 6.2.4.) et d'élargissement de la rue des Aises.

L'aile nord comprend trois corps de bâtiment en U avec adoucissement à l'angle ; elle est tronquée du côté est (limite de propriété avec le couvent des carmes). Au rez-de-chaussée côté ouest se trouve le réfectoire des pensionnaires et deux salles de classe, une troisième étant placée côté est, au premier étage leur chapelle, une grande salle commune et une salle d'étude ; l'appartement du principal du pensionnat est également situé au premier étage, dans la partie centrale.

Les corps de bâtiment est et ouest abritent au rez-de-chaussée les classes, qui ont toutes leur entrée côté cour, et la chapelle de la congrégation des écoliers, à l'extrémité sud du corps de bâtiment ouest. Les classes sont voûtées d'arêtes côté ouest, en berceau côté est ; la chapelle de la congrégation des écoliers est pourvue d'arcs doubleaux et voûtée d'arêtes. Au premier étage de ces deux ailes sont réparties onze chambres de pensionnaires, comprenant entre deux et cinq lits ; au second de l'aile est, deux dortoirs comprenant l'un quinze lits, le second neuf, l'infirmerie des pensionnaires avec trois lits et une salle servant de magasin81. Au second étage de l'aile ouest sont également placées des chambres de pensionnaires ; un couloir situé du côté de la rue des aises les dessert et assure la liaison avec le corps de bâtiment sud par une porte percée à son extrémité.

2. Transformations et réaménagements

Après le départ des jésuites, l'enseignement est confié à des séculiers, la municipalité se refusant à faire de nouveau appel à une communauté religieuse82. Le collège est confirmé dans sa vocation par lettres patentes du 25 janvier 176483, et son administration confiée à un bureau des collèges dans lequel la ville est partie prenante. Mais il perd une partie des revenus tirés des domaines que possédaient les jésuites, dont les biens ont été saisis, ce qui conduit le nouveau bureau d'administration à demander une augmentation de sa dotation84. C'est ainsi qu'il est une temps envisagé de supprimer le collège de Billom afin que les revenus de ce dernier viennent abonder le collège de Clermont, lequel pourrait en contrepartie accueillir les élèves de Billom85. La municipalité récupère pour sa part le fonds de la bibliothèque, qu'elle veut voir devenir publique, ainsi que les ornements et le mobilier de l'église et des chapelles des congrégations supprimées. Rolland d'Erceville rapporte qu'il en existait trois avant la construction de la maison des pensionnaires : celle des habitants, celle des écoliers et celle des théologiens. Il n'en restait que deux en 1763, la chapelle de la congrégation des habitants ayant été convertie en chambres pour les pensionnaires86 ; elle se trouvait donc probablement au premier étage du corps de bâtiment est.

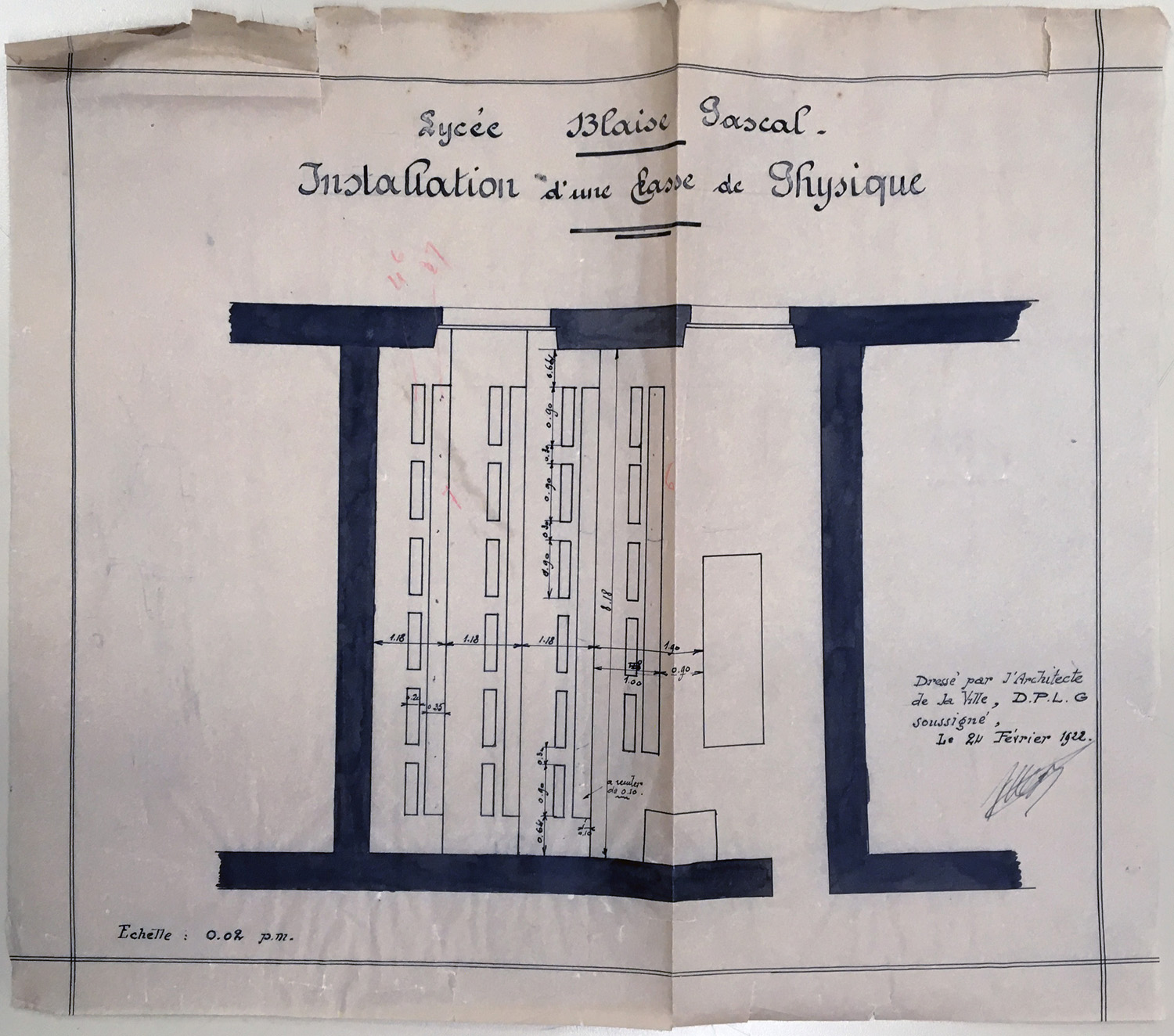

En 1782 le bureau du collège envisage de créer une grande salle d'internat pourvue de quarante alcôves et de deux chambres pour les maîtres, pour laquelle sont fournis un plan (non retrouvé) et un devis estimatif87; les travaux sont-ils réalisés ? Si tel est le cas, le seul emplacement possible serait au deuxième étage du corps de bâtiment est ou ouest. En 1782 est également institué dans le collège un cours de physique expérimentale88 ouvert au public, dont la chaire est confiée à M. Clédière, lequel possède " une collection considérable de machines nécessaires pour les expériences " que le collège n'a pas les moyens de s'offrir 89. Ce cours a lieu dans la salle de mathématiques, au rez-de-chaussée du pensionnat et à proximité de l'entrée nord, côté église des carmes, évitant ainsi que les personnes étrangères au collège circulent dans son enceinte.

La salle abritant la bibliothèque du collège, vidée de ses livres et délabrée, est pour sa part revendiquée par l'académie des sciences de Clermont pour y installer un cabinet d'histoire naturelle. En 1788, Dijon de Saint-Mayard, membre associé de l'académie, propose à l'intendant de Chazerat d'y faire réaliser des travaux à cette fin90

Le 14 août 1787 enfin, la première séance de l'assemblée provinciale d'Auvergne91 se tient dans le collège, seul édifice de la ville jugé susceptible de l'accueillir en ses murs : " Sa Majesté est instruite que les bâtiments du collège ont assez d'étendue pour que l'assemblée puisse y tenir ses séances avec la décence et la commodité convenables sans causer aucun dérangement au service des classes et au pensionnat "92 ; les professeurs sont à cette occasion requis de laisser leurs logements et de s'installer au dernier étage durant la tenue de l'assemblée.

5. Du collège au lycée (1792-1804)

Ayant refusé de prêter serment à la Constitution, l'ensemble des professeurs du collège abandonnent leur chaire. En janvier 1791, le directoire du département, auquel incombe désormais la politique éducative, décide de procéder au remplacement des réfractaires. En 1793, le collège est remplacé par un institut national, créé le 16 juin, après que les bâtiments ont fait l'objet de travaux de réparation et d'appropriation. Le pensionnat est supprimé et ne sera rétabli qu'au début du 19e siècle, lors de la création du lycée.

1. Etat des lieux avant l'installation de l'institut national (1792)

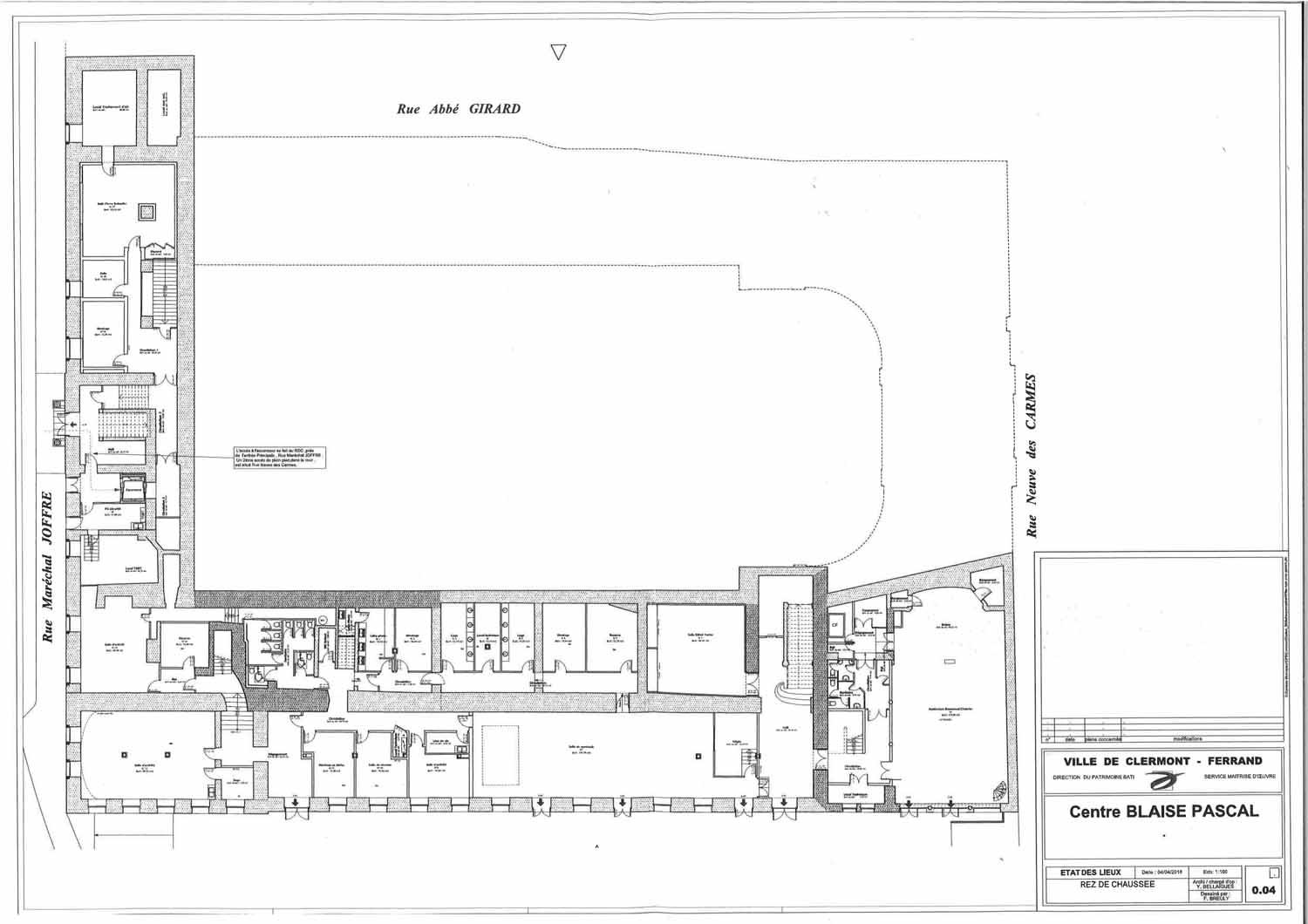

Fin 1791, le Comité d'instruction publique de l'Assemblée législative lance une grande enquête destinée à recueillir pour l'ensemble du territoire national la plus large information possible sur les établissements d'enseignement existant. En réponse à cette demande, le district du département du Puy-de-Dôme envoie le 24 mai 1792 son rapport93 à Paris, accompagné d'un tableau récapitulatif94. Le collège y est ainsi décrit : " le bâtiment du collège appartient à la ville. Il est vaste, bien bâti, un des plus beaux des 83 départements et susceptible par son étendue de recevoir tous les établissements relatifs à l’éducation publique. Il a même jusqu’à ce jour un pensionnat nombreux ". Il possède " au rez-de-chaussée une grande chapelle, 10 pièces pour les classes, 5 escaliers, un corridor, une grande salle, une cuisine, six chambres et différents dégagements ; au 1er étage 23 pièces dont 3 sont très vastes, une tribune pour la chapelle et dégagements et même nombre d'escaliers ; au 2e étage même nombre de pièces et plusieurs corridors et dégagements ; le 3e étage est composé de 9 pièces, un corridor deux escaliers et une terrasse ". Sont également mentionnés l'allée plantée en terrasse, le jardin potager et la maison avec boutiques et arrière-boutiques contigüe au corps de bâtiment principal et occupée par des locataires.

Le rapport du district du département envisage par ailleurs, " s'il est formé un lycée et un institut à Clermont, le rapprochement des bâtiments de 4 communautés religieuses dont ceux des carmes — devenus propriété de la ville en septembre 1791 — et des capucins sont absolument libres depuis près d'un an ". Ces bâtiments disposent en effet de vastes cours et jardins qui pourraient parfaitement s'adapter à l'enseignement de la botanique et l'agriculture. C'est de fait un institut national qui va être établi en 1793 dans les locaux de l'ancien collège ; pour ce faire Couthon, député du Puy-de-Dôme à la Convention, ordonne la levée d'une contribution exceptionnelle de 120000 livres dont une partie doit servir à le financer95. Cet institut national, où l'instruction est gratuite, a pour vocation de regrouper en son sein des enseignements auparavant dispersés en plusieurs lieux de la ville, et de couvrir la totalité des enseignements dispensés dès le plus jeune âge. Dans les petites classes sont enseignées la lecture, l'écriture et l'arithmétique élémentaire ; au niveau supérieur, l'écriture de perfection et l'arithmétique complexe. Les chaires traditionnelles au collège de géographie, histoire, grammaire, versification, belles lettres, latinité, éloquence et dialectique sont maintenues, ainsi que celles de mathématique, de physique expérimentale et de chimie. Sont par ailleurs créées une chaire des droits et devoirs de l'homme, une de dessin et une d'architecture, et dans le domaine des sciences, une chaire d'anatomie opératoire et d'accouchement. Un enseignement pratique de comptabilité pour le commerce et le change est également dispensé96.

2. L'institut national (1793-1796)

Les réparations et modifications à faire pour l'installation de l'institut dans les locaux de l'ancien collège (les professeurs doivent être logés sur place) sont établies le 27 avril 179397, sur la base d'un plan dressé par l'architecte de la commune Antoine Deval98 (voir Annexe n°3). La plupart des salles de classe restent au rez-de-chaussée, où sont également placées celle du cours des droits et devoirs de l'homme et du citoyen dans l'ancienne chapelle de la congrégation des écoliers et la salle de cours de chimie, à l'emplacement de l'ancien réfectoire des pères. Au dessus de ce dernier, dans la grande salle du 1er étage du pavillon est, est installé le cours de dessin. D'autres salles de classe sont positionnées au premier étage du pensionnat : celle du cours d'architecture dans l'ancienne chapelle, que jouxte la salle de physique expérimentale ; à leur suite se trouvent les bureaux de l'administration, à l'emplacement de l'ancien logement du principal du collège. Les logements des professeurs, du bibliothécaire et du surveillant sont répartis dans les salles restantes, entre les premier, deuxième et troisième étages. La bibliothèque reste quant à elle au même emplacement, au deuxième étage du pavillon est. Le 3 frimaire an II, lecture est faite en séance du bureau d'administration de la délibération de la Convention du 2 frimaire an II - 22 novembre 1793 organisant l'institut de Clermont : son bibliothécaire est chargé de collecter " tous les livres utiles aux lettres sciences et arts qui existaient dans les ci devant maisons religieuses et les émigrés et de la rassembler dans la bibliothèque publique séante au collège pour l'usage des professeurs et de tous les citoyens "99. La tâche s'avérant ardue, les fonds de ces bibliothèques ne contenant guère qu'un " fatras de théologie et de jurisprudence ", il est un temps envisagé pour l'approvisionner de rapatrier depuis Lyon, décrétée Ville-affranchie par la Convention, une partie des fonds de ses bibliothèques ainsi que de ses cabinets de physique et d'histoire naturelle. Les professeurs de dessin et d'architecture sont quant à eux chargés, conjointement avec les commissaires nommés par les corps administratifs, de recueillir tous les tableaux gravures sculptures et autres monuments des arts appartenant à la nation et de les faire transporter dans des salles destinées à les recevoir et à les présenter à l'utilité publique. Par ailleurs, en cette période de radicalisation de la Révolution et de climat de guerre permanente, le cours de latinité est provisoirement remplacé par un cours d'art militaire théorique et pratique, sur proposition du titulaire de la chaire. L'institut semble avoir manqué de ressources pour fonctionner correctement100. Il n'est par ailleurs pas certain que les réparations urgentes et aménagements prévus aient pu être tous réalisés : en novembre 1793, Deval, réquisitionné à Ambert, faisait défaut pour en suivre le chantier101.

3. L'école centrale (1796-1802)

L'école centrale du département du Puy-de-Dôme est créée par décret du 25 germinal an IV / 14 avril 1796, venant remplacer l'institut national dans les locaux de l’ancien collège. Elle bénéficie par rapport à ce dernier d'une surface étendue à une partie de l'ancien enclos des carmes, laquelle comprend un jardin et un bâtiment de construction récente (noté A en lettre cursive sur le plan ci-dessous et édifié par les carmes, il sera démoli entre 1804 et 1808). Cet emplacemebt, destiné à devenir la cour de récréation du futur lycée, est bordé au nord par la rue Neuve-des-Carmes nouvellement percée et alignée102.

Initialement fixée au 20 mai 1796, l'ouverture de l'école centrale n'a lieu que le 31 octobre de la même année, en raison des aménagements à réaliser. Les nouveaux enseignements dispensés, l'ouverture au public de sa bibliothèque et la nécessité de loger sur place les professeurs (ce qui était déjà le cas pour l'institut national et le restera pour le lycée) exigent en effet de réorganiser une nouvelle fois les locaux. Leur distribution au rez-de-chaussée est connue par le plan dressé par l'architecte communal Laurent (ill. ci-dessus). Si certaines pièces conservent leur affectation originelle (cuisine, dépendances, grand réfectoire, logement du portier, église, salles de classe), d'autres sont transformées en vue de leur nouvelle affectation. Il est notamment prévu de créer un cabinet de physique destiné à recevoir les machines et instruments saisis comme biens nationaux et qui se trouvent alors en dépôt au petit séminaire de Clermont. La chapelle de la congrégation des écoliers, au rez-de-chaussée du corps de bâtiment est ainsi aménagée en " grand laboratoire de chimie " doté d'une pièce annexe, ancienne salle de classe peut-être destinée à abriter la collection d'instruments (voir Annexe n°4). Il avait déjà été envisagé en 1792 de faire réaliser des travaux pour le même objet, confiés au charpentier Mazier103, mais aucun mémoire n'a pu être retrouvé. L'ancienne chapelle offrait en effet l'avantage d'être de plain pied et suffisamment vaste pour accueillir un amphithéâtre. Lorsqu'elle fut par la suite modifiée pour servir de second réfectoire au lycée (voir ill. IVR84_2021002373NUCA et IVR84_2022004694NUC ; sur cette dernière est encore visible la barrière de communion de l'ancienne chapelle), le maire Solagniat regretta de voir détruit un cabinet « que M. Rousseau trouve fait pour être comparé aux cabinets de Paris "104. La création du cours de physique et chimie expérimentale est actée le 1er pluviôse an X105 ; les démonstrations restent publiques et semblent avoir connu une forte affluence106. L'école fonctionne difficilement et n'a qu'un petit contingent d'élèves (230 en l’an VIII / 1800). Elle accueille parmi ses enseignants le peintre, historien de l'art et critique Gault de Saint-Germain comme professeur de dessin et l'abbé Paul-François Lacoste comme professeur d'histoire naturelle. Celui-ci crée au sein de l'école un cabinet d'histoire naturelle, en enrichit notablement les collections botaniques et minéralogiques et plaide lors de la création du lycée en 1804 pour que les chaires d'histoire naturelle et de chimie ainsi que les cabinet de botanique, de minéralogie107 et de physique y soient conservés108, contre l'avis du proviseur qui souhaite les voir évacués109. Fourcroy en approuve le maintien le 10 fructidor an XII / 28 août 1804, et la municipalité s'engage à en assumer les frais pour les conserver110

Peu après Laurent, en 1802, l'architecte clermontois Amable Richier élabore un grandiose projet d'extension, dont les plans et élévations sont conservés à la Bibliothèque du Patrimoine de Clermont-Auvergne-Métropole111. Il n'est pas le lieu dans la présente étude de s'attarder sur ce projet non réalisé112. Retenons simplement qu'apparaît ici pour la première fois l'idée, rendue possible par la libération du terrain des carmes, de prolonger vers l'est le corps de bâtiment nord et de corriger l'irrégularité de sa jonction avec le corps de bâtiment est (ill. ci-dessous), projet qui n'aboutira qu'au siècle suivant. Un plan parcellaire également conservé à la Bibliothèque du Patrimoine de Clermont-Auvergne-Métropole (ill. IVR84_20226301616NUCA), sur lequel cette extension de l'aile nord est dessinée, peut probablement être attribué à Richier : il est très similaire au plan de situation réalisé par ce dernier en 1805 pour son projet de Halle aux toiles113 .

Parmi cet ensemble de dessins, deux plans documentent l'état des lieux. Celui du rez-de-chaussée (CA 5017/3) est un quasi décalque du plan de 1762, celui du 1er étage est en revanche le seul, avec celui de Cournon de 1804, à documenter le 1er étage et notamment l'église au niveau des tribunes avant son entresolement (ill. IVR84_20226304692NUCA). De même deux dessins d'élévations (Projet d'achèvement de la façade méridionale, CA 5017/9, ill. IVR84_20226304686NUCA et Coupe longitudinale par le milieu, CA 5017/16, ill. IVR84_20226304693NUCA) montrent-ils quelques éléments secondaires tels la fontaine plaquée contre le corps de bâtiment sud construite à la place de l'escalier à volée double, fontaine qui sera démolie lors de la création de la nouvelle entrée du lycée en 1857, et une porte d'entrée dans le pavillon ouest, aujourd'hui disparue, qui desservait le logement loué au rez-de-chaussée.

6. Le lycée (1803-1958)

1. Création et installation du lycée de Clermont-Ferrand (1803-1819)

La loi du 11 floréal an X / 1er mai 1802 supprime les écoles centrales et les remplace, pour les plus importantes, par des lycées. Celui de Clermont-Ferrand est créé par décret du 30 fructidor an XI / 17 septembre 1803 dont l'article 1 stipule : " Dans le cours de l’an 13 il sera établi un lycée dans la ville de Clermont Ferrand ; les écoles centrales du Puy-de-Dôme, de la Corrèze et de la Loire seront fermées à dater du 1er frimaire an 13 ", soit le 22 novembre 1804. Toutefois, la création du lycée n'est pas immédiatement sollicitée et entérinée par le département du Puy-de-Dôme : elle ne le sera qu'en 1807. Durant ce laps de temps, une école secondaire communale est provisoirement installée dans les bâtiments114 et l'église sert d'entrepôt aux matériaux récupérés de la démolition du couvent des carmes qui doivent être remployés pour les travaux du lycée.

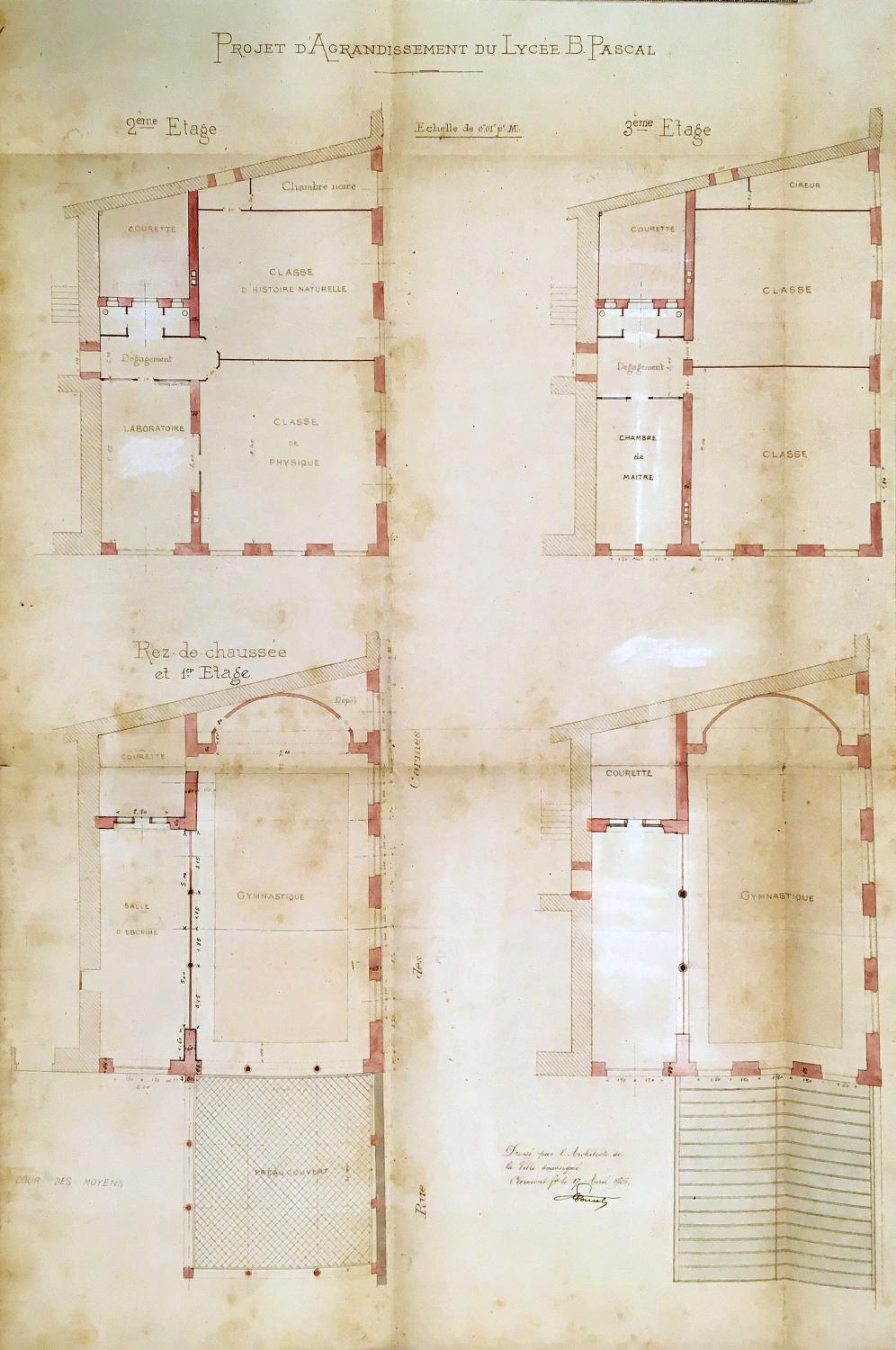

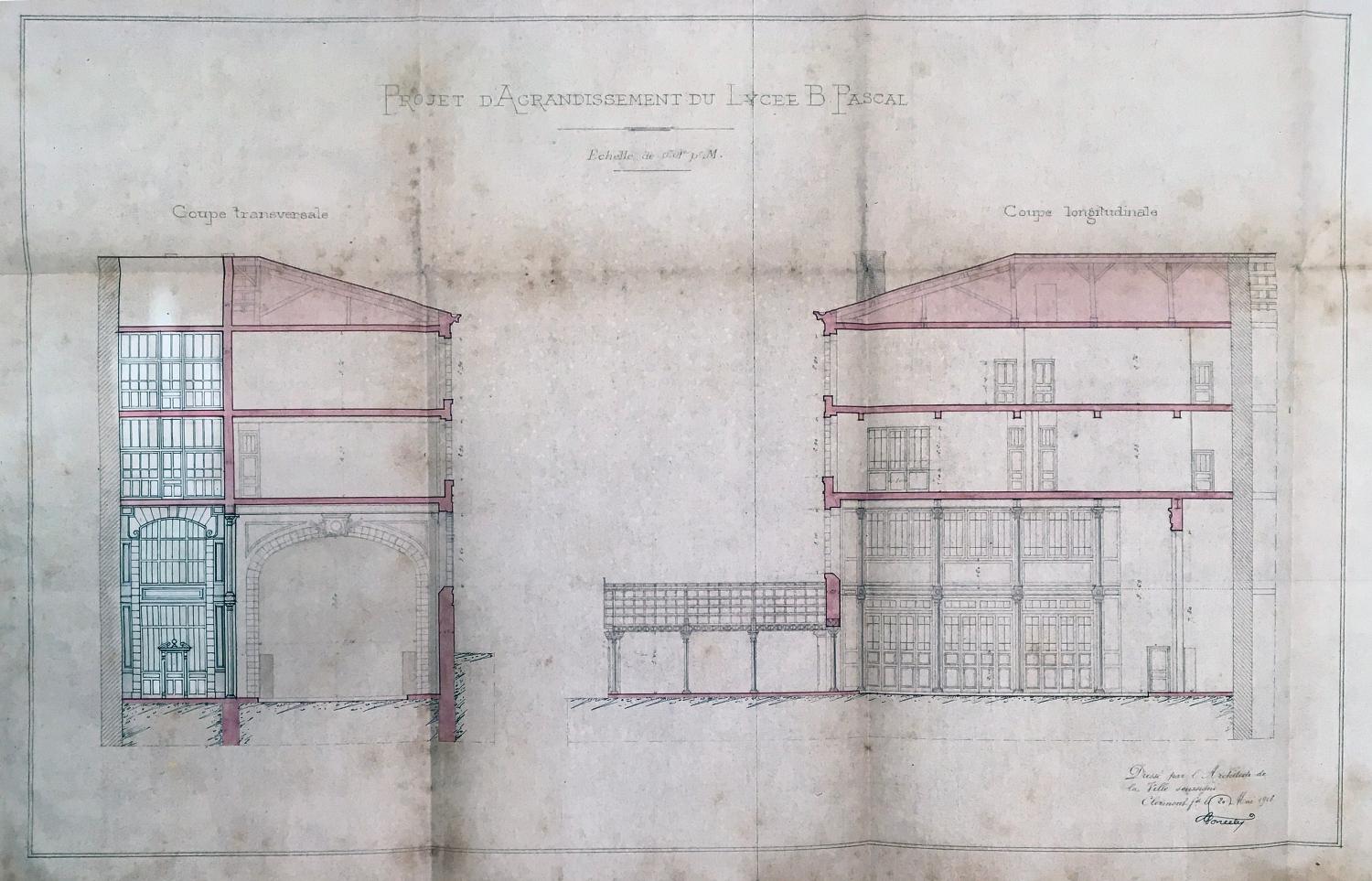

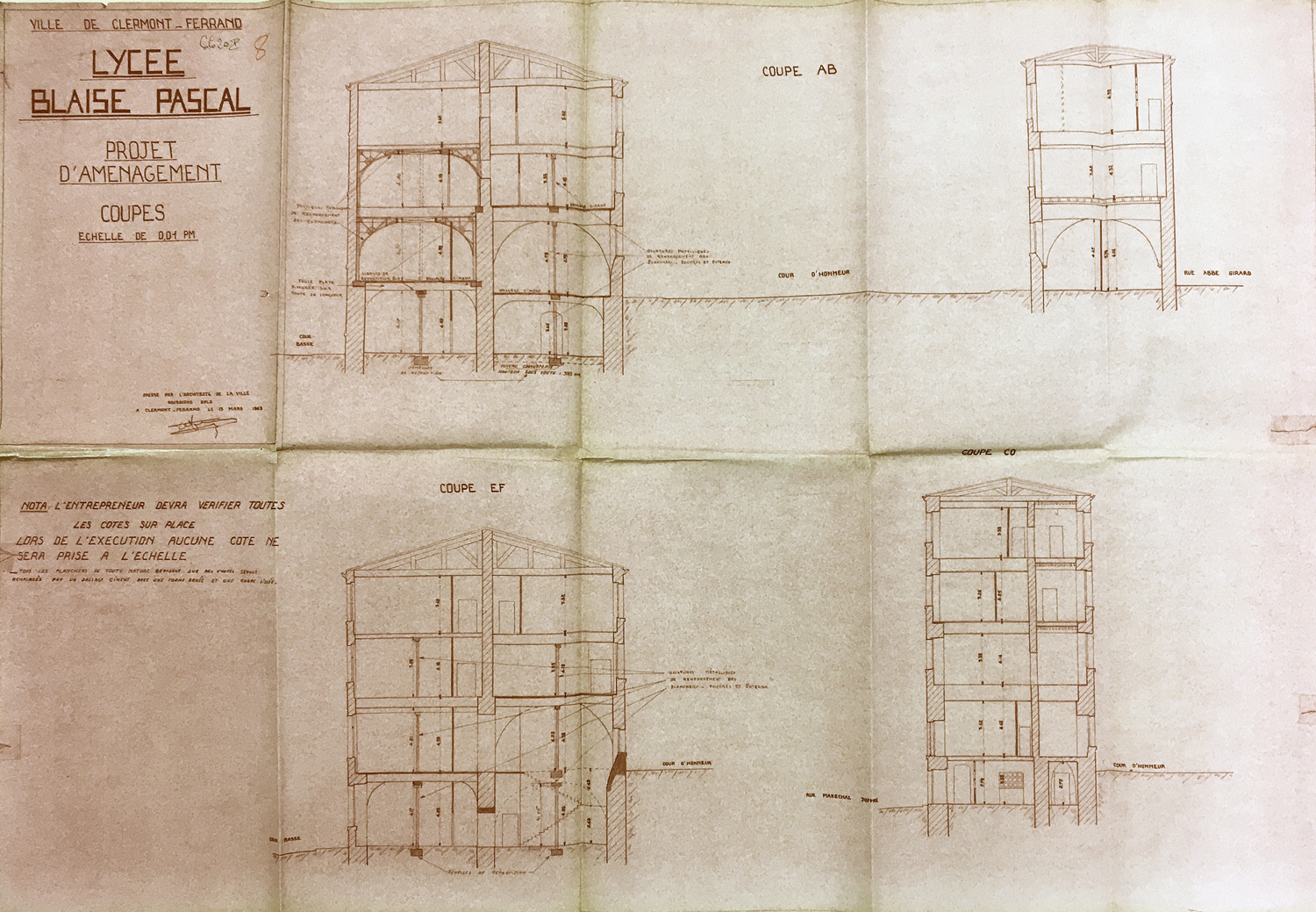

1. Le projet

Comme pour tous les lycées créés à partir de 1802, les bâtiments de l'ancien collège doivent faire l'objet de travaux d'appropriation. Les plans sont dressés par l'ingénieur des Ponts et Chaussées et ingénieur-en-chef du département du Puy-de-Dôme Jean Gilbert Charles Cournon115 et validés par les inspecteurs généraux de l'Instruction publique dont ils portent la signature. Le devis estimatif est établi par Cournon le 15 pluviôse an XII / 5 février 1804 et certifié le 29 pluviôse / 19 février par Laurent, architecte de la commune116.

C'est cette dernière en effet qui finance les travaux dont l' exécution confiée le 12 ventôse an XII à l'entrepreneur de maçonnerie André Retail. Plusieurs architectes interviennent sur le chantier : Cournon pour assurer la maîtrise d'oeuvre et la réception de la première tranche117 (réparations et changements de distribution, 1804-1805) et Laurent pour la seconde (construction d'enceinte, de cours et diverses réparations, 1808-1811), dont la réception est assurée par Pierre Rousseau, lequel conseille le maire sur le projet et a établi certains devis118 sur la base des devis généraux établis par Cournon et Laurent. Il est possible que les bâtiments n'aient pas été entièrement évacués durant le chantier et que l'école secondaire ait continué de fonctionner quelque temps. Par ailleurs, des locataires occupaient encore quelques boutiques et logements dans le corps de bâtiment sud : les derniers baux ne sont résiliés qu'en 1808.

2. Le chantier et les nouveaux aménagements

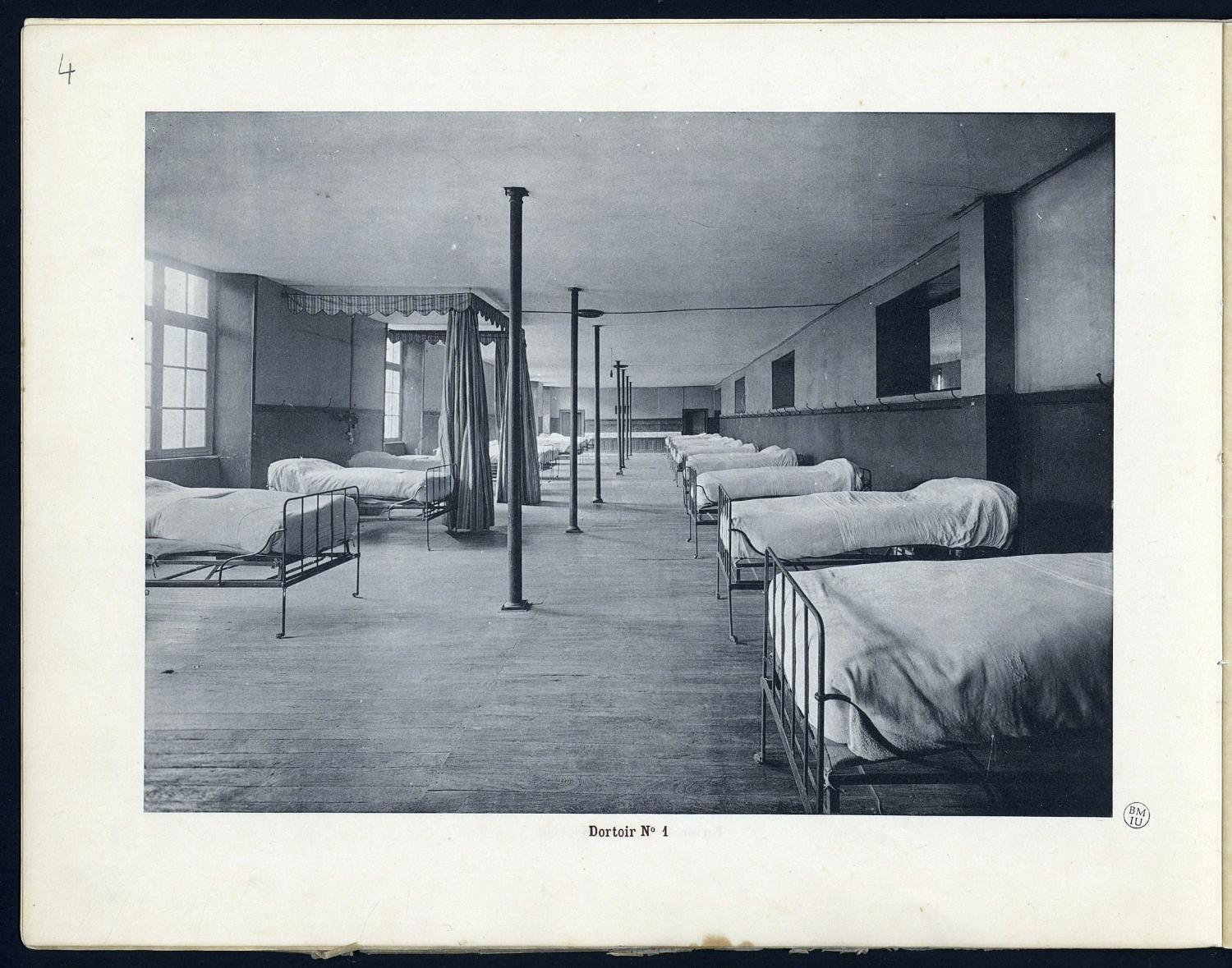

Les travaux de gros oeuvre sont réalisés entre février 1804 et février 1805. Les bâtiments ne subissent que peu de changements à l'extérieur : l'angle est de la façade rue Neuve-des-Carmes, qui s'était affaissé, est repris dans toute sa hauteur, la grande cour est repavée et pourvue de nouveaux bancs en pierre, l'escalier de l'avant-cour et sa balustrade sont refaits, les murs sont blanchis et les croisées réparées. A l'intérieur, les remaniements demandés par Cournon visent à modifier en partie la distribution et les volumes de certaines salles pour les adapter à leur nouvelle destination et à l'accueil de 250 élèves dont 150 internes. Ils impliquent de démolir des murs de refends, notamment au deuxième étage des corps de bâtiments est, nord et ouest destinés à loger internes, maîtres de quartier et domestiques. Les circulations dans le corps de bâtiment nord sont également modifiées et les arcades sur les paliers des escaliers des ailes est et ouest, en partie obturées et fermées par une porte. Le deuxième étage est organisé en trois dortoirs de cinquante élèves, dotés chacun d'une chambre de maître de quartier, et desservis par les escaliers situés à l'extrémité nord de chaque aile (escaliers C et D). C'est à cette date que celui de l'aile ouest, qui s'arrêtait au premier étage, est prolongé de deux volées par l'ouverture d'une trémie ; sur les limons de l'ensemble est posée une rampe en fer avec main courante en bois ; ces escaliers sont fermés par une grille à barreaux. Au premier étage de l'aile ouest est placée l'infirmerie (dotée de 18 lits et d'une baignoire) ; l'ancienne chapelle des pensionnaires doit servir à l'exercice des élèves les jours de mauvais temps, et le reste de l'étage dans le corps de bâtiment nord est affecté aux salles d'étude et de leçons des maîtres d'agrément (i.e. qui enseigne les bonnes manières). Le pavé en pierre de taille de Volvic des anciens dortoirs est remplacé, pour alléger les planchers, par des tomettes en terre cuite à six pans. Le corps de bâtiment sud est essentiellement affecté à l'administration et aux logements de fonction : portier, parloir, cuisine et offices au rez-de-chaussée, économat, logement et bureau du proviseur, salle du conseil d'administration au premier étage, logements des professeurs aux deuxième et troisième étages. L'ancienne salle d'assemblée dans le pavillon est est transformée en salle d'écriture et de dessin, emplacement inhabituel car les salles affectées à cet enseignement sont généralement orientées au nord. Le cabinet qui la jouxte doit abriter la bibliothèque du lycée, laquelle est prévue pour contenir 1500 volumes. Pour l'aménager, la municipalité a prévu de mettre à disposition les boiseries et rayons de l'ancienne bibliothèque de la cathédrale. Enfin l'entrée principale est de nouveau positionnée côté rue des Aises mais il est envisagé d'en créer une nouvelle en face des halles119 ; la chapelle et les classes restent inchangées.

Cournon a par ailleurs envisagé, reprenant le projet de Richier, de donner au corps de bâtiment nord une allure plus régulière en le prolongeant vers l'est sur la parcelle acquise des carmes (en rouge sur le plan ci-dessus). Cette extension doit également permettre de redresser l'escalier nord de l'aile est, dont la largeur était irrégulière en raison du tracé de la limite de parcelle avec les carmes. Sur cette parcelle, Cournon prévoit une vaste cour de récréation ceinte d'un haut mur de clôture bordé de trois rangées d'arbres, formant salle d'ombrage et isolant davantage la cour de l'extérieur. Le proviseur Villars en détaille les aménagements souhaités au conseil municipal le 18 août 1809 : construire un perron de 20 à 24 marches pour relier le niveau des classes du rez-de-chaussée à celui de la cour, faire un avant toit ou péristyle pour abriter les élèves en cas d’intempéries, exhausser le mur nord à la hauteur des autres murs, faire quelques plantations, installer des latrines et un robinet d’eau, grillager les fenêtres donnant sur la cour pour qu’on puisse jouer à la paume sans en casser les vitres120. Des vestiges de l'ancien rempart longeant le boulevard à l'est, du côté des carmes, sont alors démolis121 et ses pierres sont remployées pour édifier le nouveau mur de clôture122 ; les derniers pans de ce mur seront abattus à la mine en 1835123. En revanche la fontaine située rue Neuve-des-Carmes est conservée (on la voit encore sur la gravure de Tardieu en 1886, voir ill. ci-dessus et, comme dit plus haut, elle est photographiée en 1905).

Ce prolongement vers l'est du corps de bâtiment nord ne sera finalement pas réalisé et la nouvelle cour ne sera accessible aux élèves qu'après 1819. Ce n'est en effet qu'à cette date que le maire accèdera au voeu autrefois formulé par le Comité d'Instruction publique de mettre à disposition du lycée le " vacant, clos de murailles élevées joignant la partie orientale du collège pour en faire une cour "124, bien que l'emplacement ait été inclus dès la création de l'école centrale dans les projets de transformation de l'ancien collège. Il est difficile de savoir - l'aile est ayant ultérieurement été doublée en profondeur - si l'accès à cette cour se faisait par l'escalier nord (escalier D) ou par une ouverture percée dans le mur de l'une des classes : ces deux options ont été envisagées en 1808, l'une par Rousseau l'autre par Laurent, pour établir une communication entre la cour d'honneur et la future cour de récréation, les latrines qui longeaient l'aile est sont démolies et le terrain qui les portait nivelé. En 1819, la surface totale de ce terrain est nivelée125, close de hauts murs dans lesquels est ouvert un portail donnant sur la place au Bois126 et plantée d'ormeaux faisant salle d'ombrage, ainsi qu'on peut le voir sur le cadastre napoléonien (ill. IVR84_20206300793NUCA). Le sol de la cour n'étant pas au même niveau que celui de la cour des classes, un perron d'une vingtaine de marches est par ailleurs construit ; les arcades du mur en pierre sèche soutenant le terrain sur les côtés sud et est (mur de clôture du du jardin des jésuites et ancien mur de clôture du jardin délaissé des carmes) sont reprises en maçonnerie et les voûtes étayées127. Ces arcades seront démolies en 1966-1967 afin d'aménager le futur parc de stationnement de la place Michel de l'Hospital (voir ill. IVR84_20236300010NUCA à IVR84_20236300012NUCA).

Quand le lycée ouvre ses portes le 8 février 1808, il ne bénéficie donc pas de cette nouvelle cour. Par ailleurs, les travaux de second oeuvre ne sont pas achevés : l'amphithéâtre et le cabinet de chimie occupent toujours la place destinée au second réfectoire, le dortoir du deuxième étage de l'aile ouest n'est pas prêt et le logement du portier au rez-de-chaussée du pavillon ouest et le parloir qui le jouxte (une communication vitrée entre ces deux pièces est prévue pour renforcer les moyens de surveillance) sont toujours occupés par des locataires128. La lingerie prévue au 2e étage du pavillon est n'est pas réalisée non plus : en 1833, il est question de créer un escalier près de l'entrée rue des Aises pour en faciliter l'accès ainsi qu'à l'infirmerie129.

3. Contentieux autour des dortoirs

Ce n'est en effet que tardivement, à partir de juin 1807 et en raison de l'impatience de Fourcroy, que les travaux de second oeuvre sont remis à l'ordre du jour. Jugeant impossible d'augmenter la capacité d'accueil des bâtiments pour 250 élèves dont 150 internes, la municipalité semble avoir renâclé à mettre en oeuvre le projet de Cournon.

Le maire Martial de Solagniat, conseillé par Pierre Rousseau, estime en effet que les locaux existant ne peuvent absorber un si grand nombre d'internes, sauf à créer une aile entière, option d'ailleurs envisagée par Cournon130 (voir ci-dessus son plan du rez-de-chaussée). Le litige porte en fait sur la configuration des dortoirs. Le maire souhaite que ceux-ci conservent l'organisation qui existait au temps des jésuites, où chaque pensionnaire disposait d'une alcôve en brique en forme de cellule préservant son intimité et empêchant une promiscuité jugée malsaine131. Or Cournon n'a prévu de conserver une telle disposition que dans l'ancien dortoir dit " des jésuites ", au deuxième étage de l'aile est, et non dans les nouveaux créés au premier étage de l'aile est et au second étage des deux ailes, où il propose que les lits soient disposés face à face, en divisant le dortoir en deux par une cloison. Afin de loger tous les internes, le maire envisage donc en plus des deux dortoirs prévus au second étage des ailes est et ouest, d'en installer un troisième dans le corps de bâtiment nord (voir plans ci-dessus), et d'en ajouter un au troisième étage du corps de bâtiment sud, destiné à loger les professeurs mais terminé par une salle (dans le pavillon est) qui offre la possibilité de créer 18 alcôves supplémentaires132. En mai 1808 le litige n'est toujours pas réglé et l'impatience du préfet va croissant. Il impose que les locaux puissent accueillir le nombre d'élèves prévu par la loi et demande au maire de charger Cournon de rédiger au plus tôt le devis des réparations indispensables. " L’urgence des mesures est commandée Monsieur le maire, écrit-il, par le peu de temps qui s’écoulera jusqu’à la rentrée de l’année scolaire. [...] Si l’état des finances de la ville ne laisse pas de fonds libres nous ferons appel à ses habitants, nous devons l’un et l’autre compter sur leur dévouement et leur patriotisme "133. Les alcôves des dortoirs sont donc finalement démolies en 1809134, ce qui ne rend plus nécessaire la création d'un plancher dans l'ancienne bibliothèque pour y installer un dortoir supplémentaire au troisième étage. Enfin le " dortoir des jésuites " est enrichi de neuf colonnes peintes faux marbre blanc veiné portant des chapiteaux en noyer et se détachant d'un mur peint couleur granit135, sans que soit explicitée la raison pour laquelle il reçoit un tel décor.

La distribution prévue sur les plans de Cournon n'a enfin probablement pas été entièrement respectée : les devis établis entre 1808 et 1811 mentionnent des salles d'exercice au premier étage du corps de bâtiment sud, côté ouest, où devait se trouvait le logement et le bureau du censeur, déplacés au deuxième étage au-dessus du logement du proviseur. L'infirmerie, prévue au premier étage de l'aile ouest, se retrouve au troisième étage, qui devait servir au logement des professeur, et accueille désormais l'infirmerie ainsi que les chambres de la lingère, du cuisinier et des aides de cuisines.

2. Evolution des bâtiments dans la première moitié du 19e siècle

Les travaux d'appropriation s'achèvent en 1819 avec l'aménagement de la nouvelle cour de récréation, déjà mentionné plus haut. Peu de travaux de grande ampleur sont entrepris avant la seconde moitié du siècle ; ils concernent surtout des ajustements et remaniements dûs à l'évolution du nombre d'élèves, à la mise en place de nouveaux enseignements, à une rationalisation croissante de l'occupation des locaux ou aux progrès de l'hygiène.

Ces aménagements et transformations sont assurés à partir 1828 et probablement jusqu'en 1843 par l'architecte de la ville, Louis-Charles Ledru, mais le rôle du rectorat semble avoir été déterminant pour les impulser, la municipalité étant le plus souvent rétive à la dépense. Les crédits semblent en effet avoir été insuffisants pour en faire plus, ainsi que le souligne Ledru dans un rapport de visite de 1833136 : la baisse notable du budget pour les " travaux ordinaires " et l'absence de budget pour les réparations importantes nécessitent souvent de les reporter à des temps meilleurs. Chaque visite de Ledru, donnant lieu à un rapport au maire et probablement suscitée par les demandes du proviseur, est régulièrement suivie d'un courrier de ce dernier au maire, lequel reçoit par ailleurs un courrier du rectorat venant à l'appui de la demande de travaux.

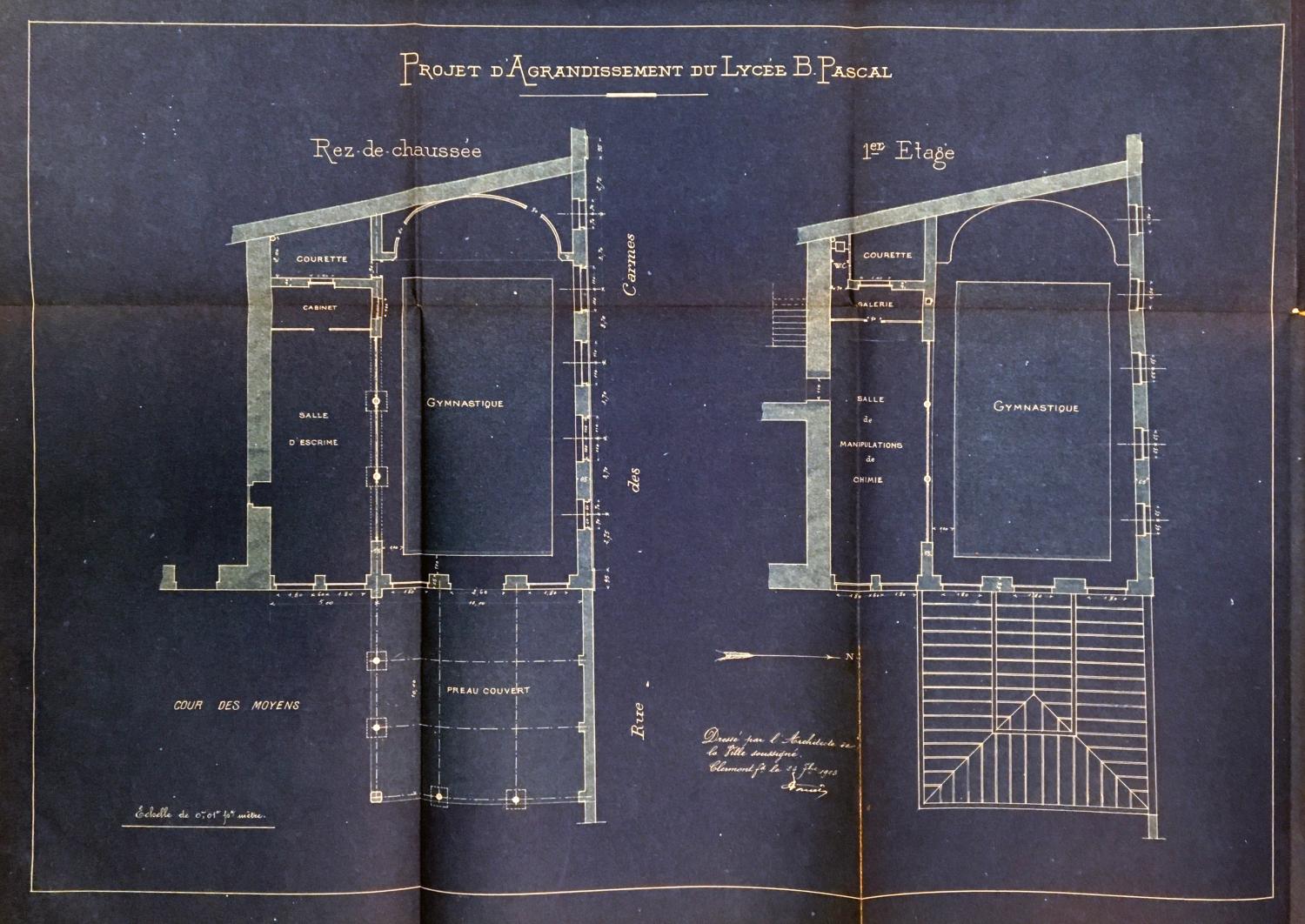

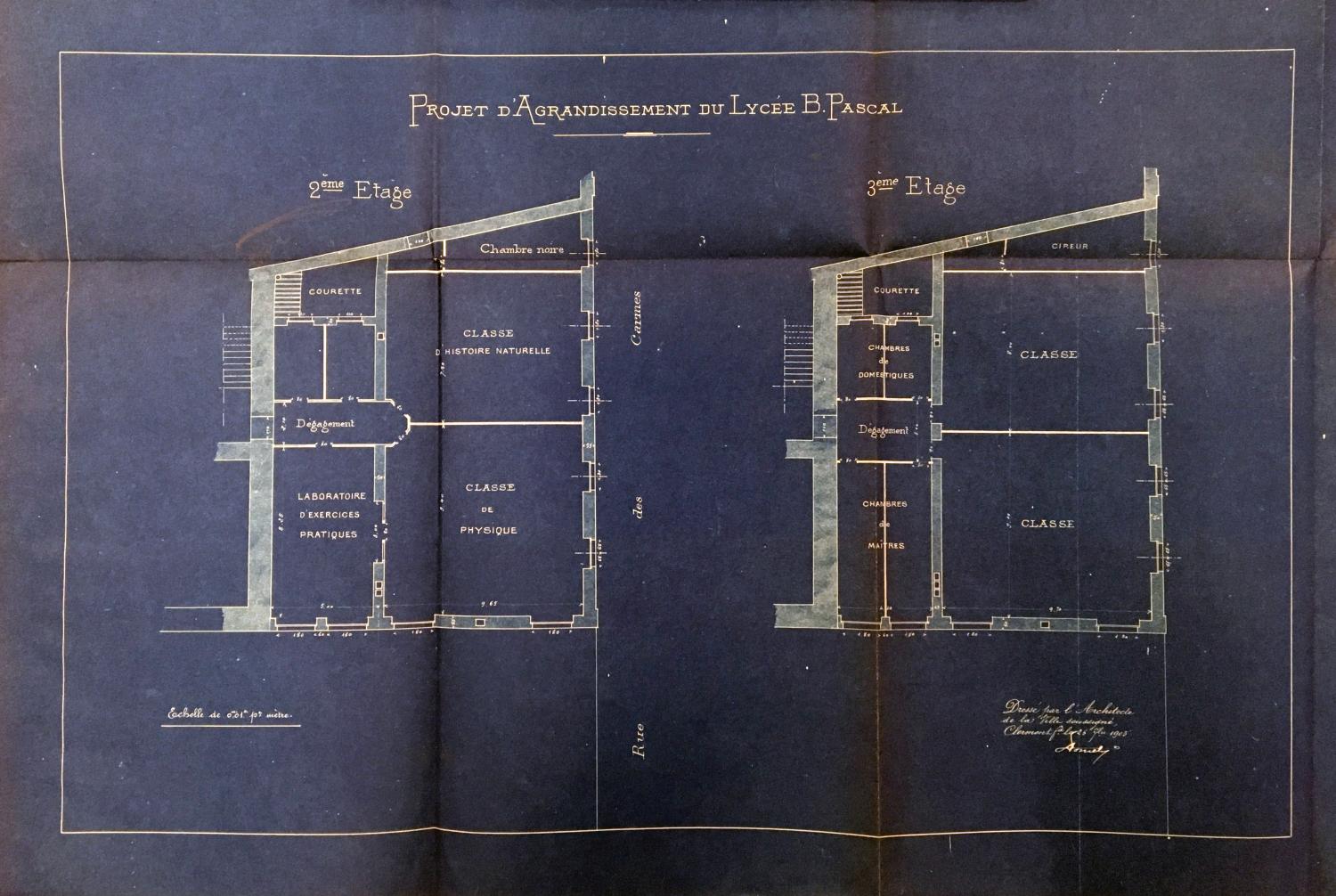

L'une des préoccupations principales des proviseurs successifs est en effet d'améliorer la salubrité des lieux (laquelle préserve la santé des élèves) en assurant une meilleure aération et ventilation des locaux par la création de nouvelles ouvertures ou la modificaiton des existantes dans les salles de classe, d'étude et les dortoirs et en éloignant les latrines, situées à l'intérieur des bâtiments, de ces derniers en les déportant à l'extérieur.