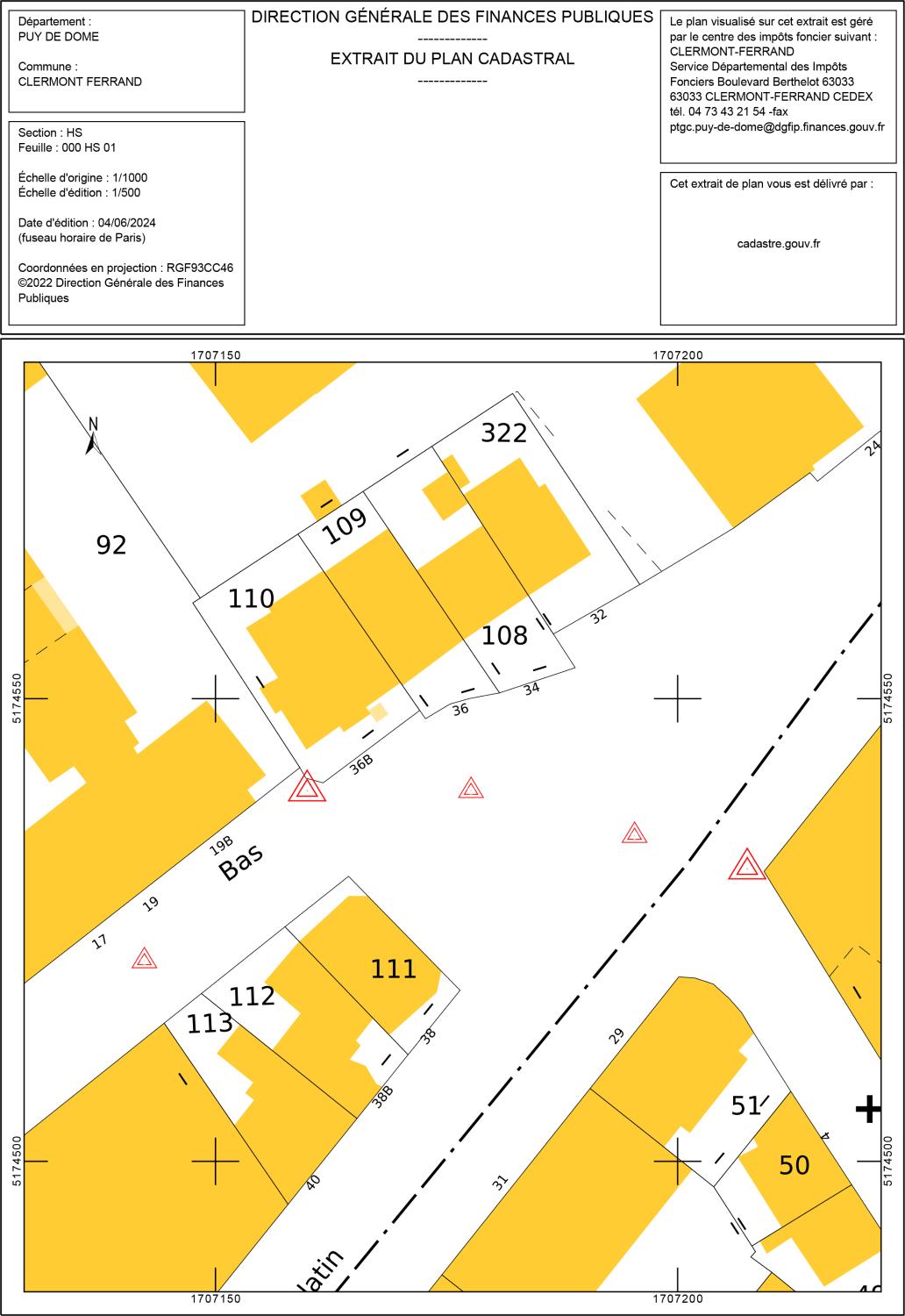

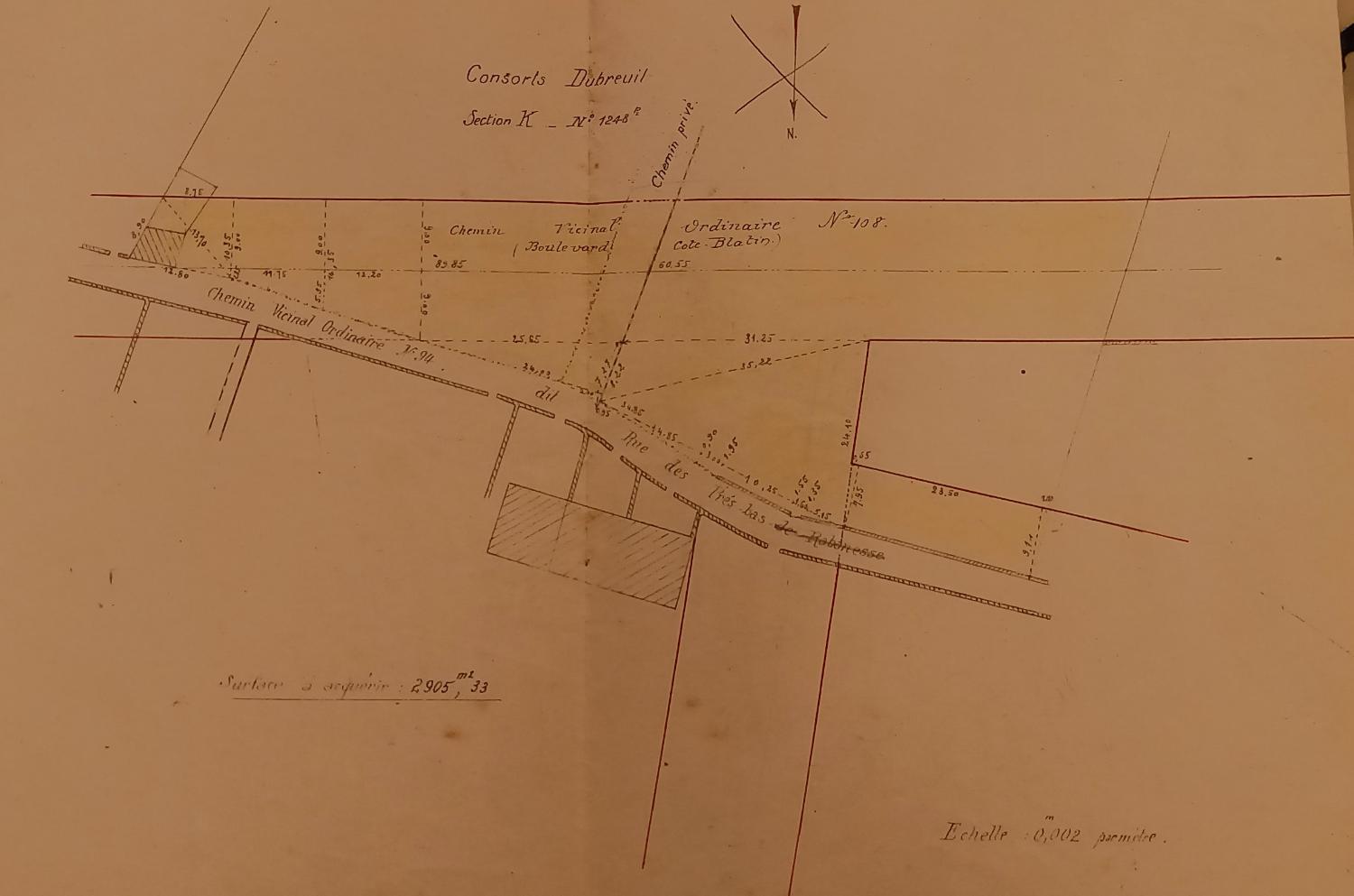

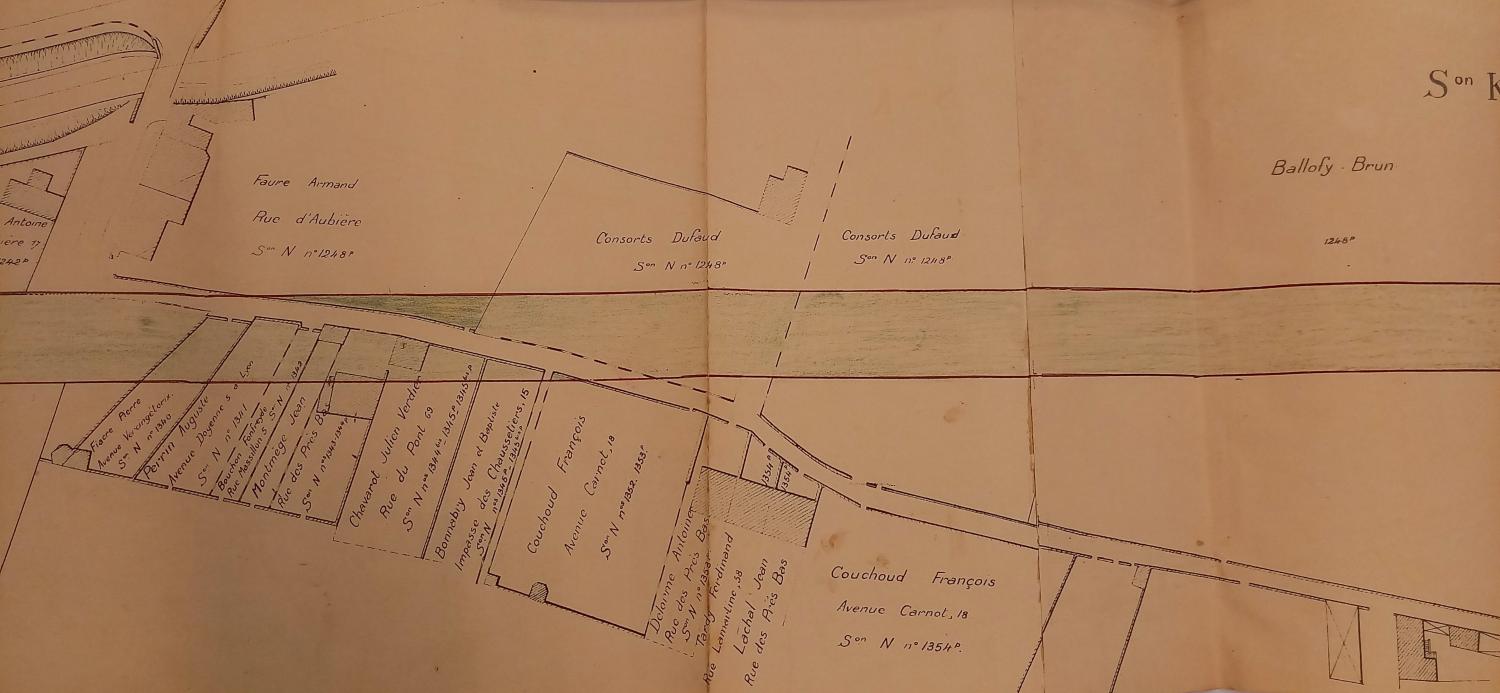

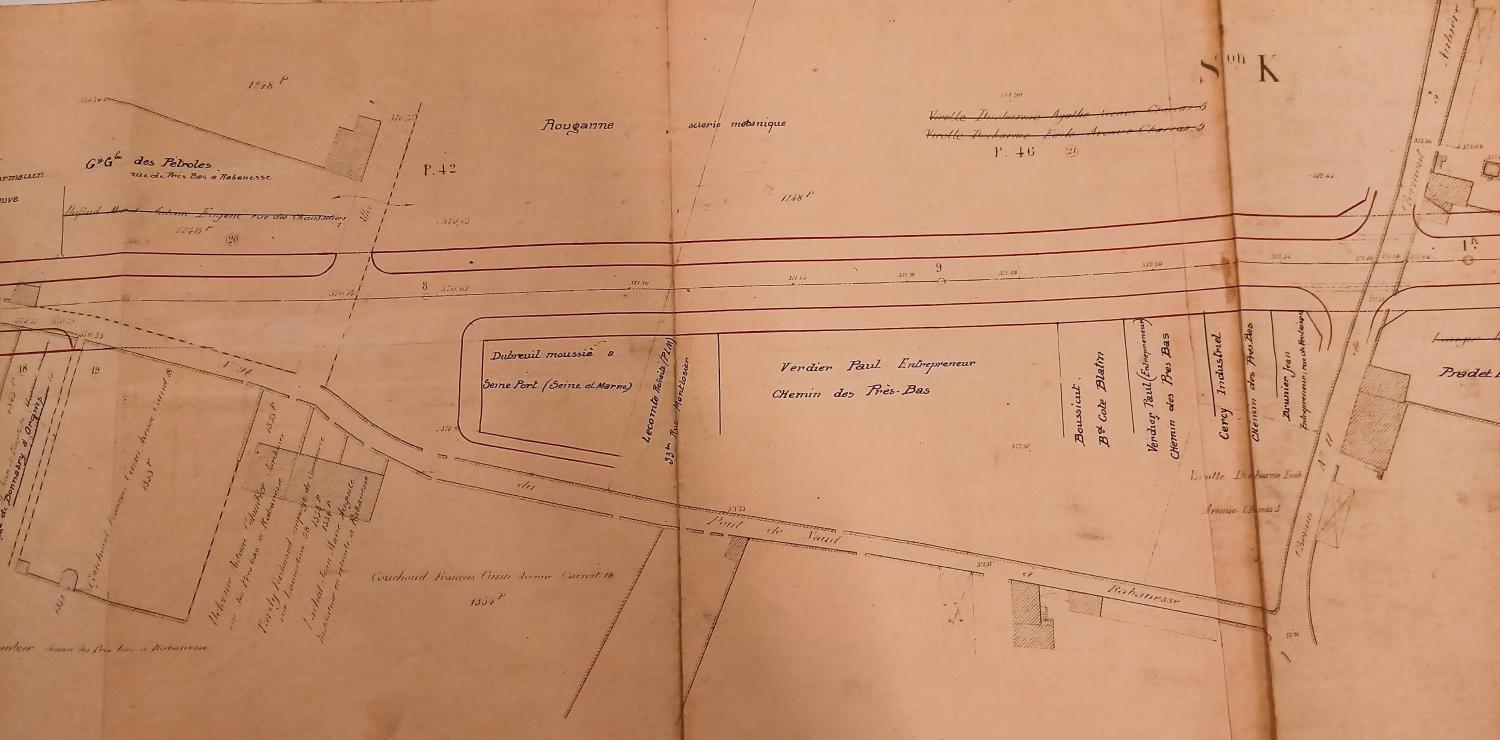

Le boulevard Cote-Blatin traverse l'ancienne parcelles 1248, section K (3ième feuille) du cadastre de 1831. Le plan d'établissement de la bordure des trottoirs illustre bien la création de l'îlot triangulaire s'établissant ainsi entre la rue des Prés-Bas et le boulevard. L'extrémité nord-est de cet îlot, à gauche de la propriété Verdier sur le plan, est par la suite découpée en trois parcelles traversantes (actuelles HS 111, 112 et 113) dont la morphologie exigüe commande la construction d'un bâti de modeste taille selon des exigences de confort demandant à l'architecte un réel travail d'inventivité. Ces trois maisons sont édifiées par Valentin Vigneron entre 1933 et 1935. Le premier projet déposé auprès de la municipalité est celui du n°40 (voir dossier IA63002833), puis vient le n°38 (voir dossier IA63002798), tous deux en 1933, enfin, quelques années plus tard, en 1935, le n°38 bis comble la dent creuse qui s'était formée entre les deux premiers. En 1937, Valentin Vigneron poursuivra son œuvre sur la rive opposée du boulevard avec l'immeuble du n°29 (voir dossier IA63002797) et, en 1955, s'associant à Jean Bosser, avec l'édification du n°31 (voir dossier IA63002826). Ainsi, cette brève portion du boulevard Cote-Blatin reflète à la fois la cohérence, perceptible par l'absence de cassure de rythme entre ces édifices très différents, et l'évolution du style de Valentin Vigneron. Ce phénomène illustre la remarque faite par Christophe Laurent et Agnès Pranal : "Plutôt qu'une évolution stylistique stricte, l'œuvre de Vigneron offre des constantes et des tendances qui se superposent chronologiquement" (p.9).

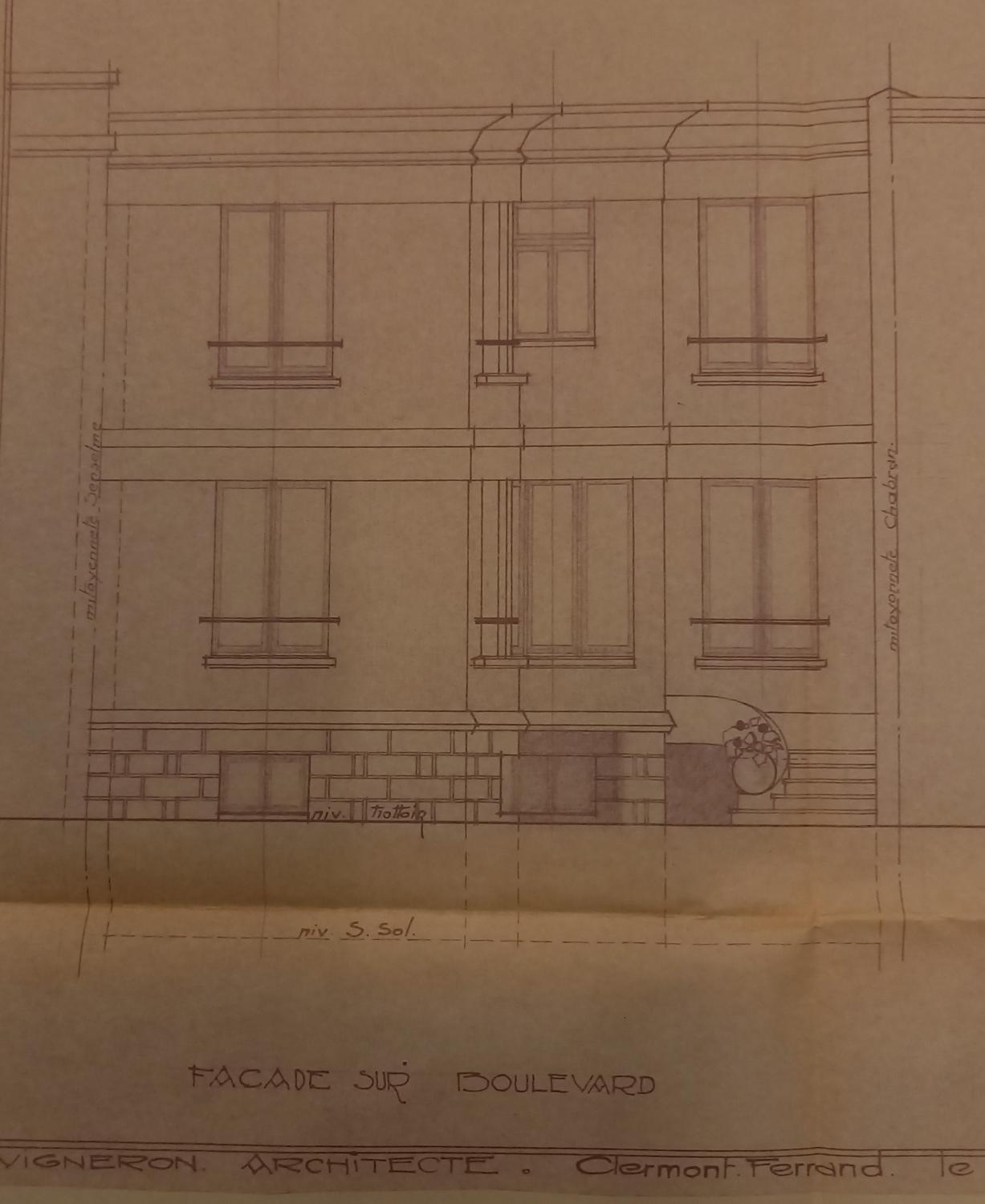

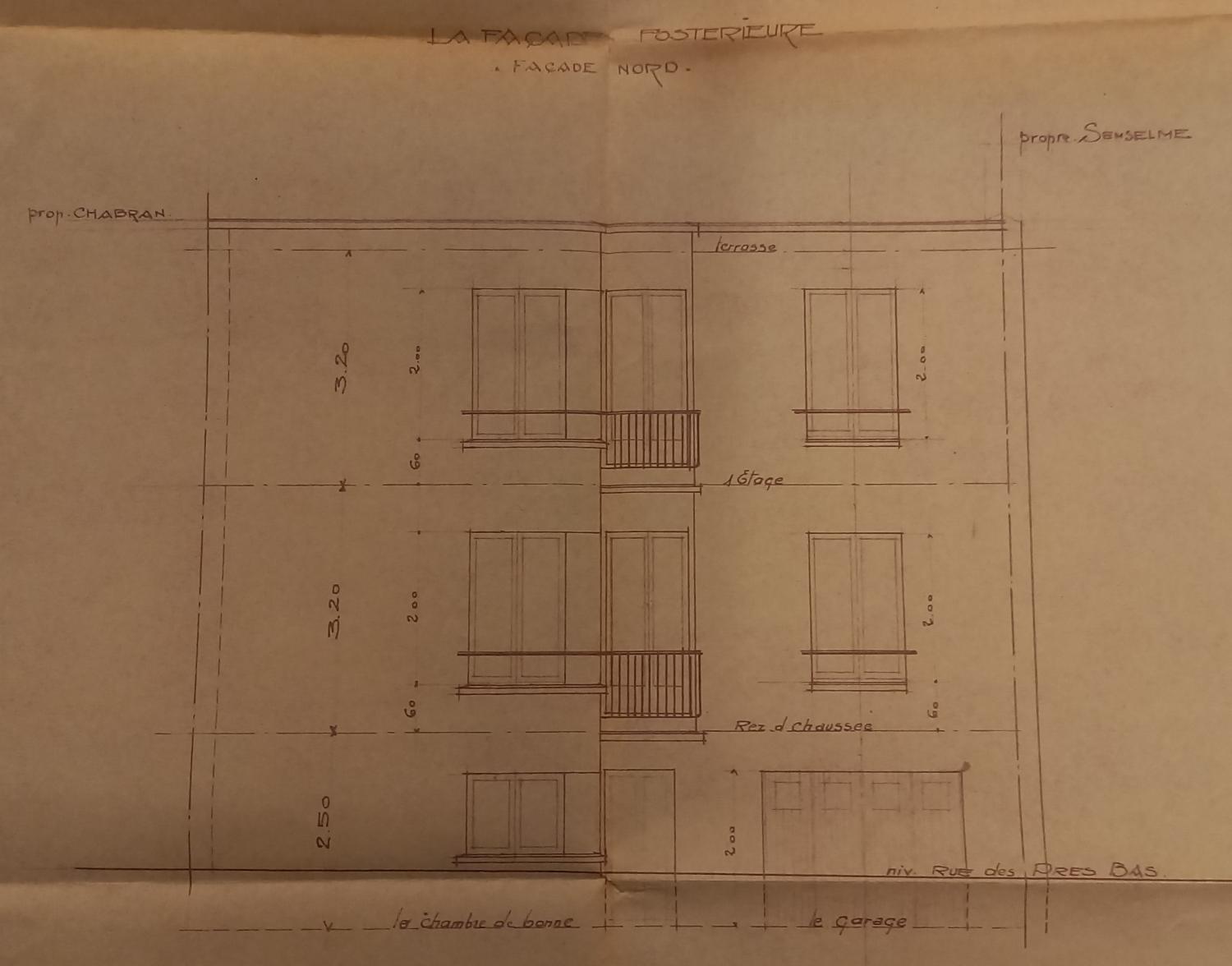

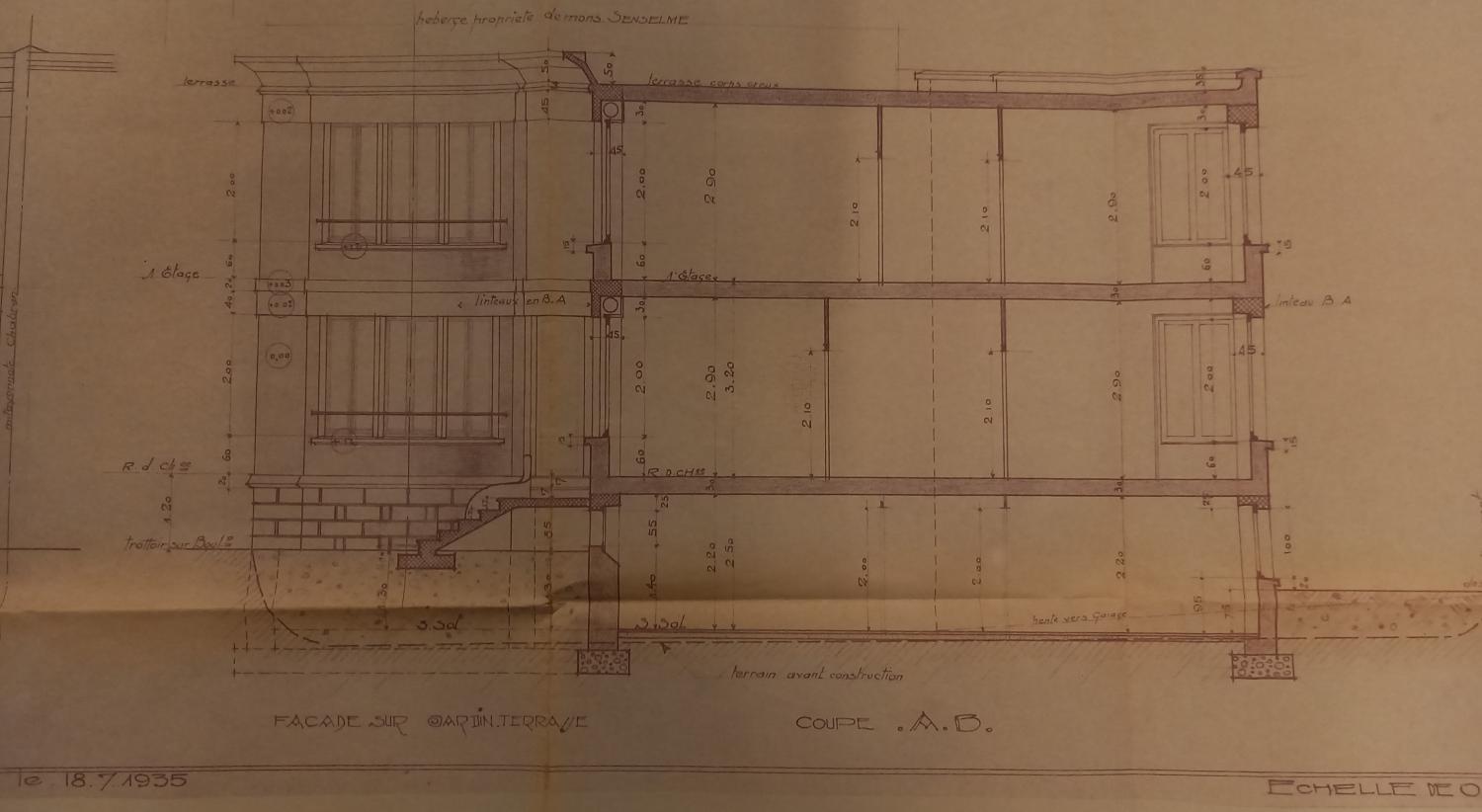

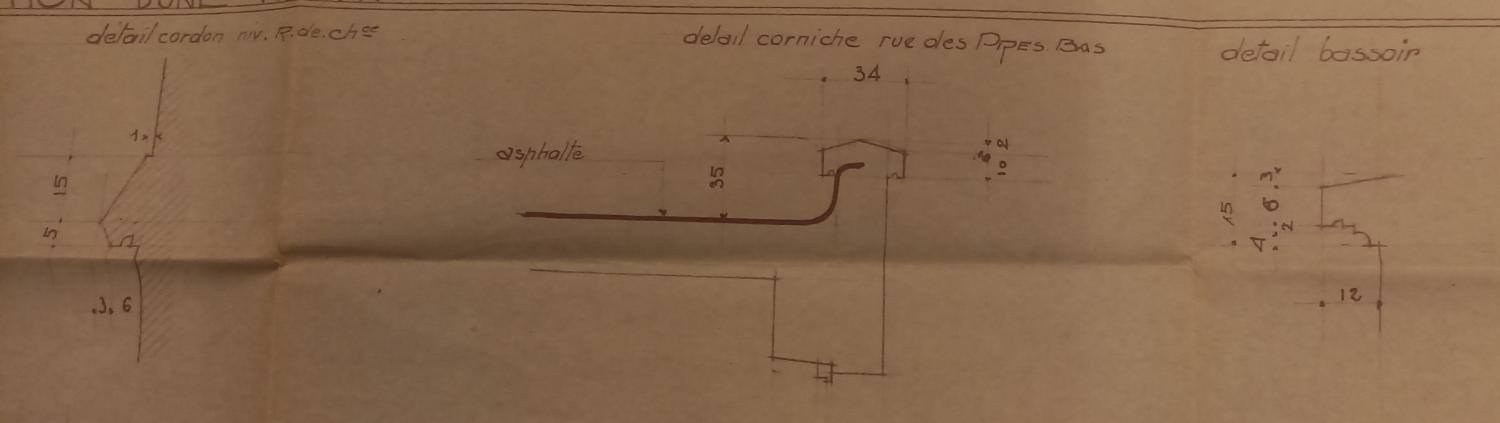

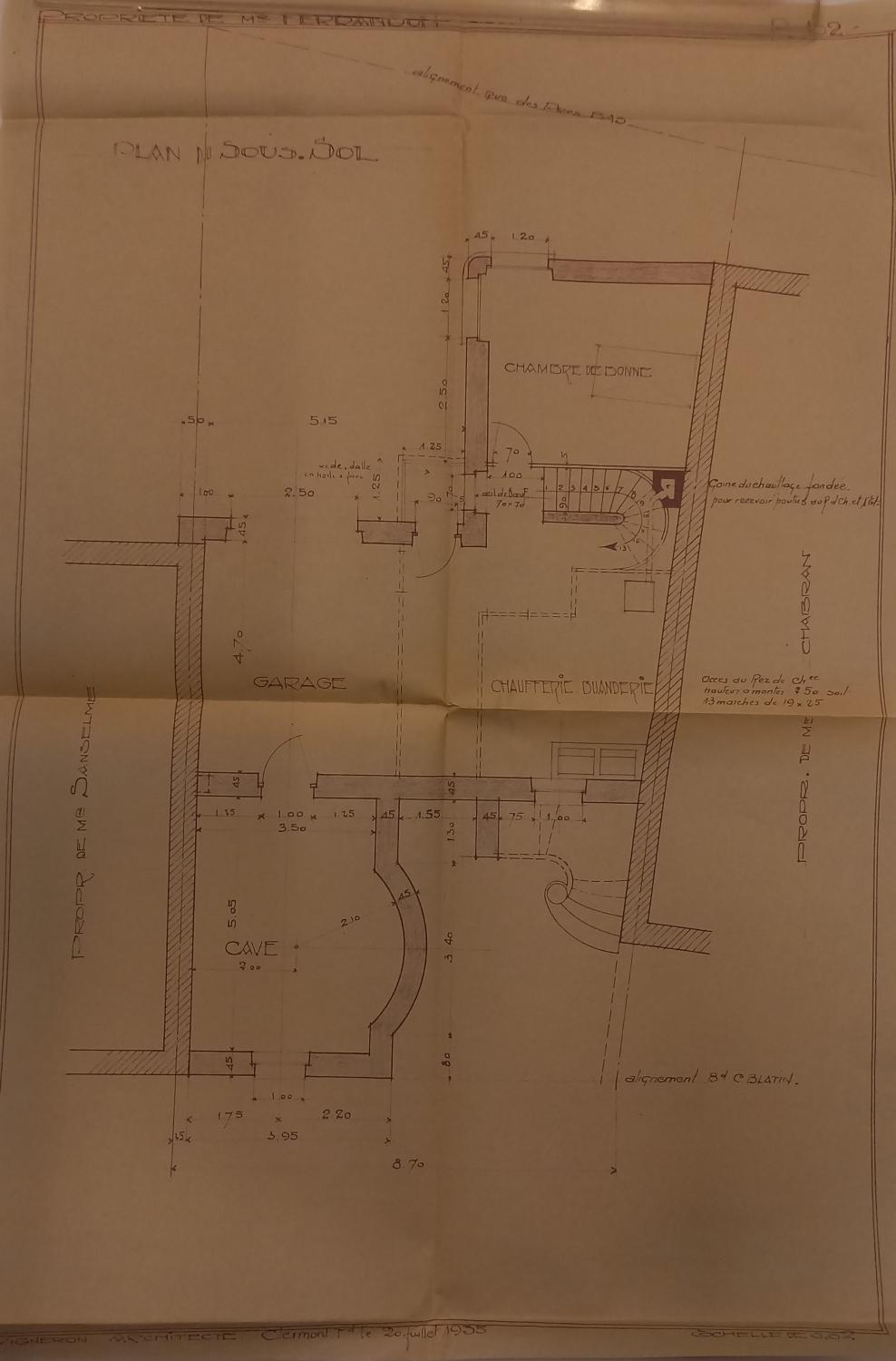

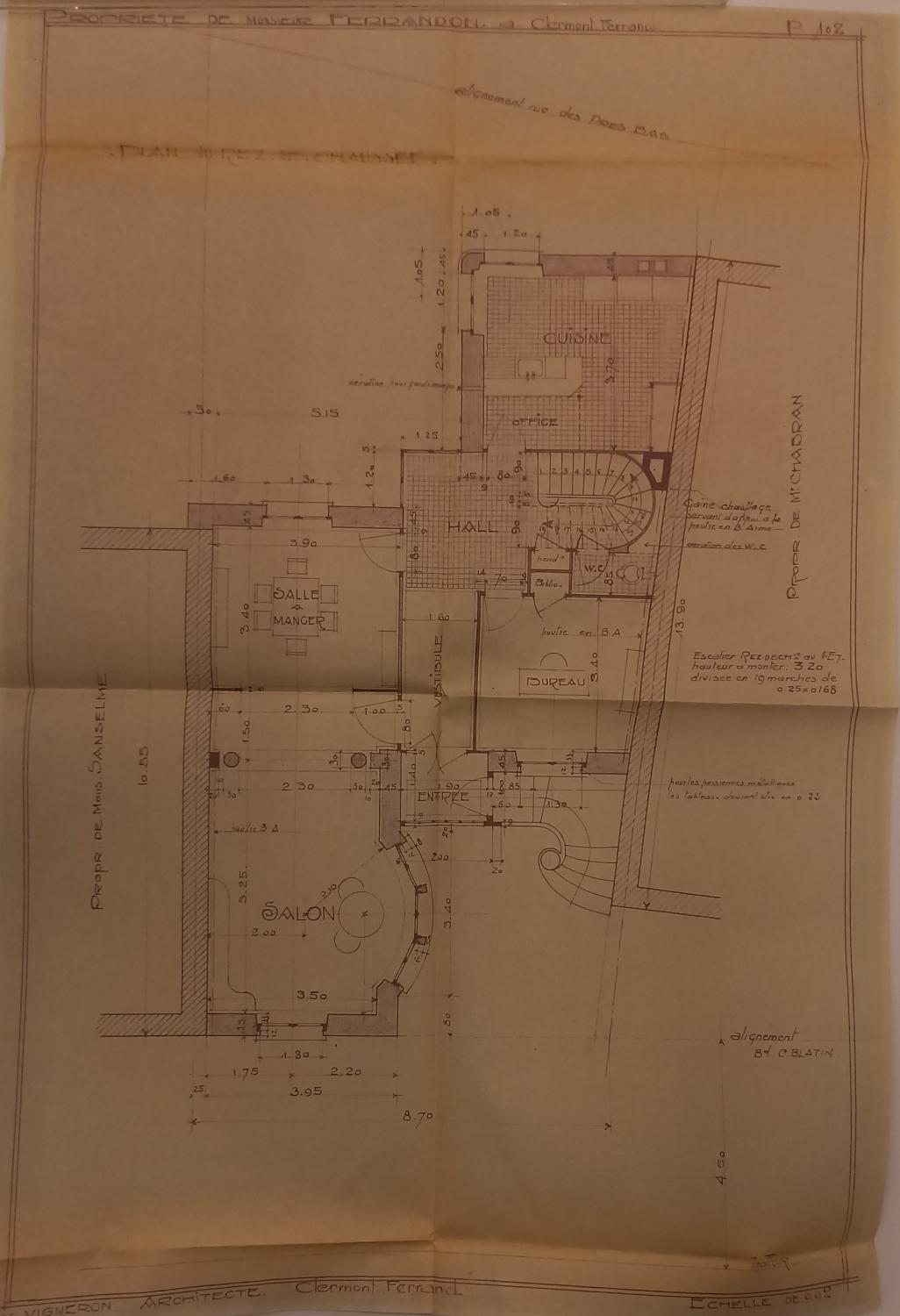

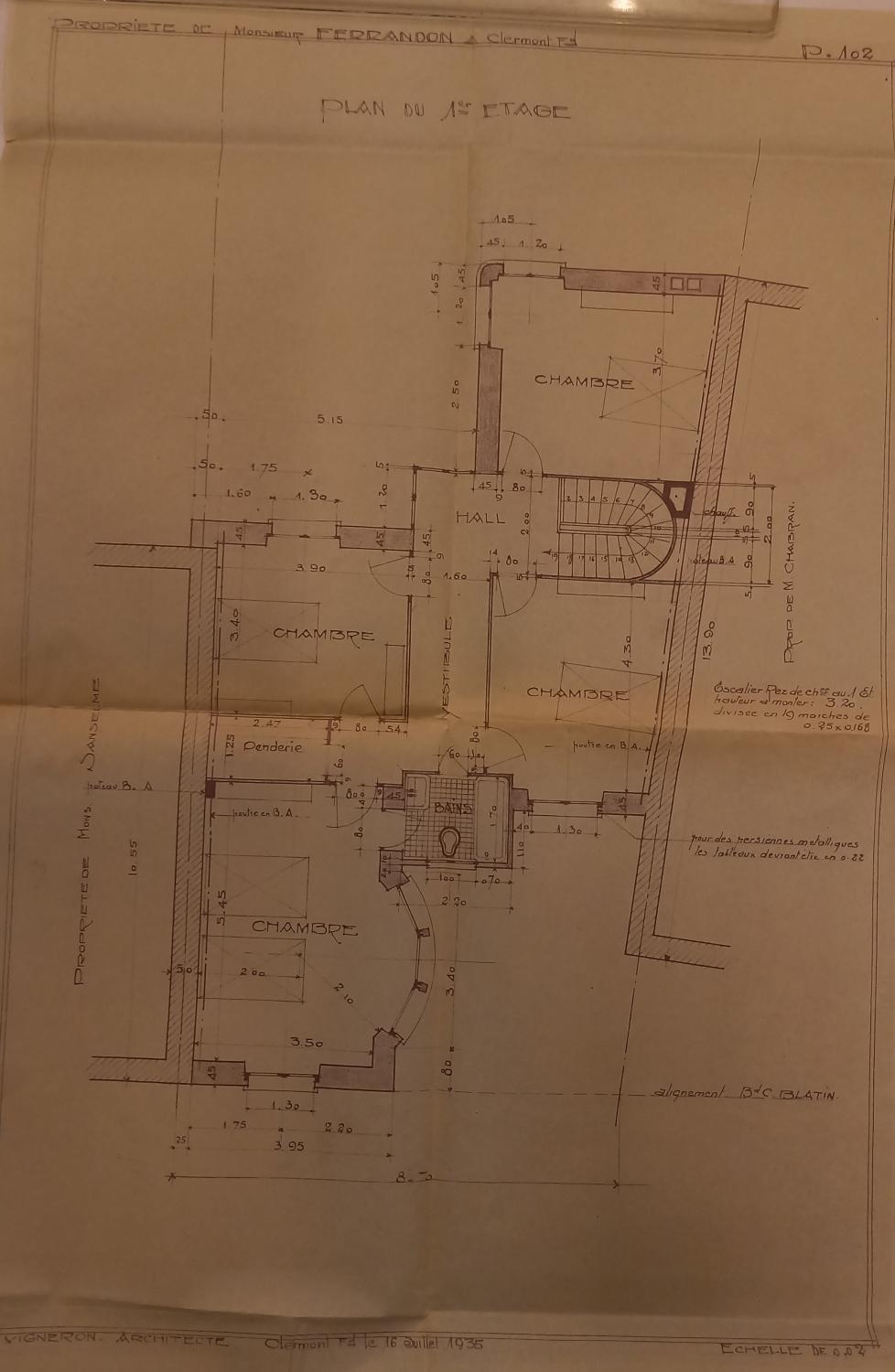

Le n°38 bis est une construction intercalaire opérant la jonction entre le n°38, implanté en retrait d'alignement, et le n°40, à l'alignement. Il est en outre édifié sur une parcelle de petite dimension. Autant dire que les contraintes auxquelles l'architecte fait face sont fortes. Ce dernier opte pour un volume opérant la transition : un avant-corps de bâtiment raccorde l'alignement à gauche, tandis que le reste du bâtiment, en retrait flanque la moitié postérieure du mitoyen gauche. Le pignon d'alignement, rendu inévitable par l'irrégularité de l'alignement, est intégré à la composition d'ensemble grâce au mouvement du perron d'entrée qui le jouxte.

Conservatrice du patrimoine. Responsable de l'unité Ressources du Service Patrimoines et Inventaire général de la région Auvergne-Rhône-Alpes.