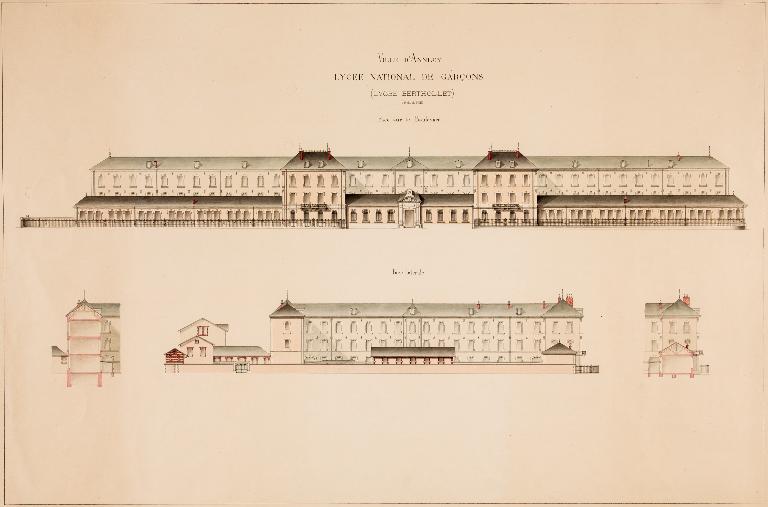

Du Collège Chappuisien au Lycée Berthollet : le projet

Avant le rattachement de la Savoie à la France, en 1860, Annecy jouissait d’un privilège royal, octroyé par la cour de Piémont-Sardaigne ; elle bénéficiait d’un enseignement secondaire de premier ordre à travers le collège chappuisien (IA74002207). Vingt ans plus tard, la Haute-Savoie est l'un des rares départements encore dépourvus de lycée : le collège Chappuisien n’irradie pas suffisamment hors de ses frontières. Les habitants et parents d’élèves militent pour que le collège soit érigé en lycée ; le préfet demande à ce que la ville réfléchisse à un terrain convenable pour accueillir le futur établissement, fasse préparer plans et devis et s’engage à contribuer pour moitié à la dépense (AC Annecy, 4M6, lettre du 18 octobre 1882).

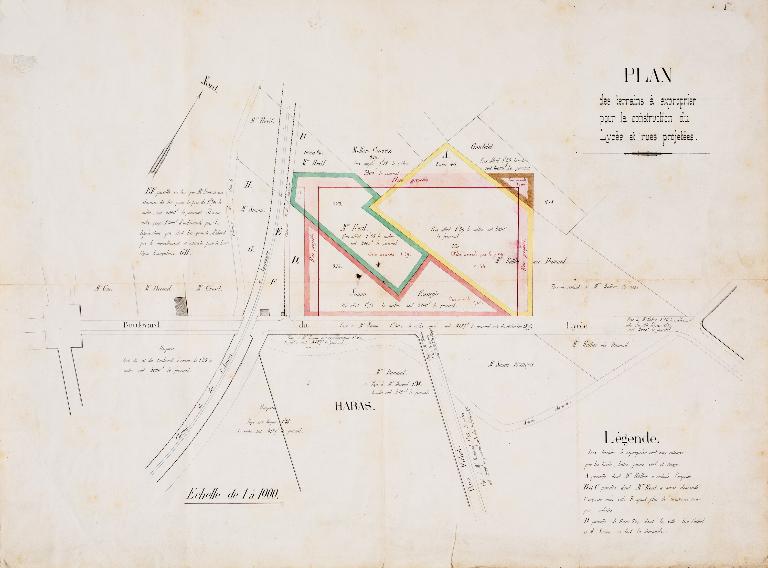

L’architecte-voyer d’Annecy, Auguste Mangé

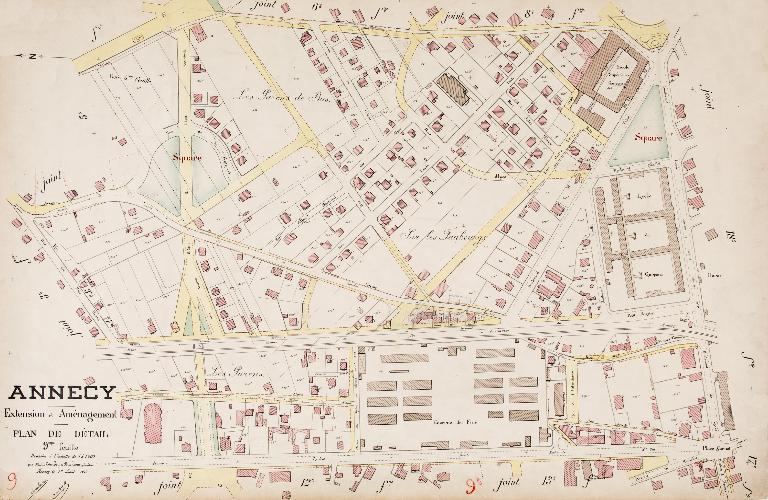

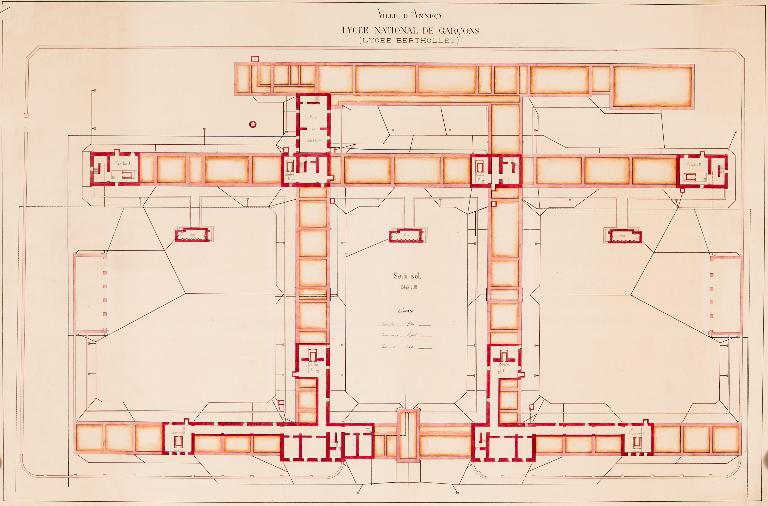

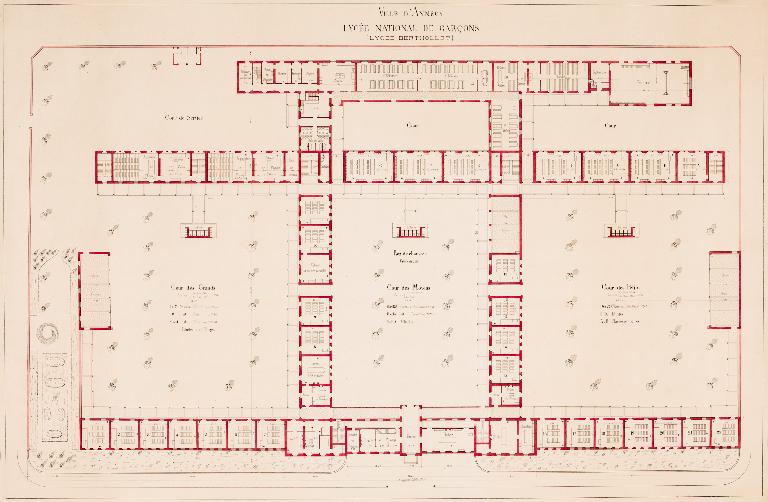

, étudie les emplacements possibles au sein de la cité ; dans sa lettre adressée au maire à ce sujet, il précise : "La surface minimum de terrain pour l’installation d’un lycée est de 15.000 mètres, et cette surface ne peut se trouver sans aller la chercher en dehors du périmètre bâti. D’un autre côté la ligne du chemin de fer d’Annecy-Annemasse forme en quelque sorte une barrière de l’autre côté de laquelle cet établissement ne peut être placé. Il reste dans 1° le plan de M. Laeuffer, avenue de Chambéry qui serait celui le plus rapproché du centre de la ville, d’une surface de 18.000 mètres environ, mais dont la forme triangulaire se prêterait moins facilement à la bonne disposition des bâtiments ; 2° celui derrière les prisons de 16.000 mètres de surface ; 3° enfin celui le long des grands boulevards et face l’avenue du Haras partant du Pâquier. Et suivant l’emplacement destiné à cet établissement, il faudrait aussi fixer le nombre d’élèves que recevra le lycée. Ceux de garçons doivent d’après les instructions ministérielles pouvoir contenir au moins 200 élèves pensionnaires couchants, 60 à 80 élèves demi pensionnaires et 100 externes. Dans ce cas la superficie de terrain doit être du minimum de 15.000 mètres, et être portée à 20.000 pour 300 pensionnaires. Le minimum indiqué par les instructions me paraît suffisant pour Annecy." (AC Annecy, 4M6).

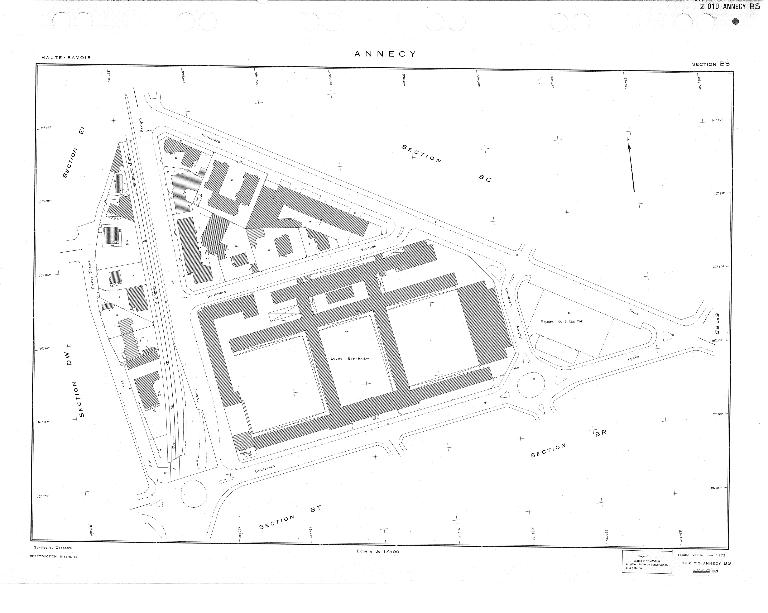

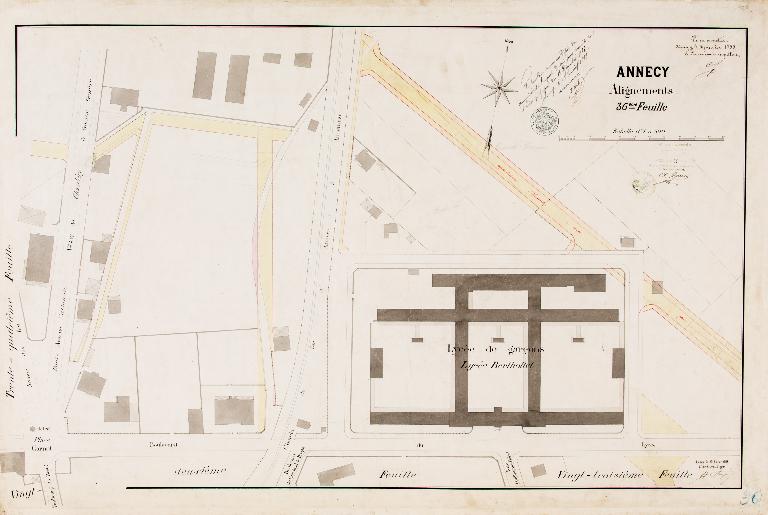

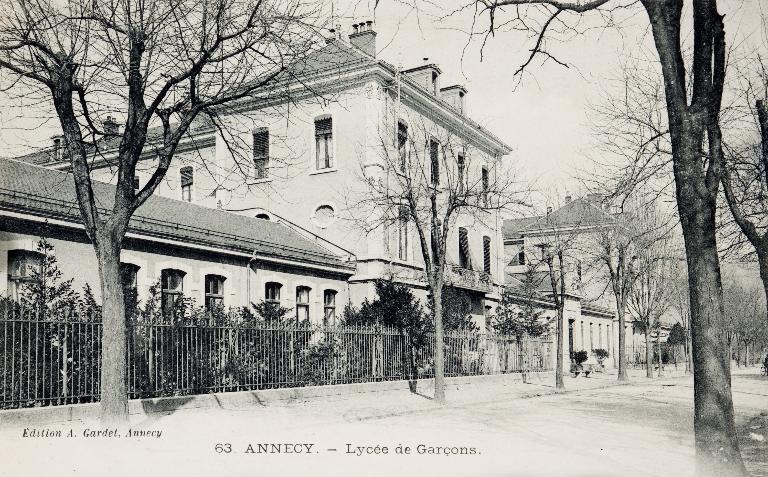

Le choix se porte donc sur l’emplacement face aux haras construits depuis peu (1880) compris entre la ligne du chemin de fer (aménagée dans le même temps) et le boulevard extérieur (cf photographie de Ernest Bovier, ca 1885, AD Haute-Savoie, 52 Fi 3).

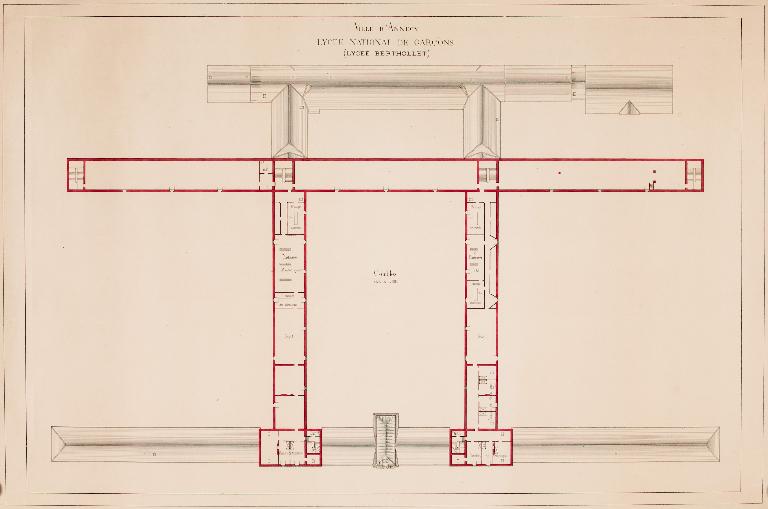

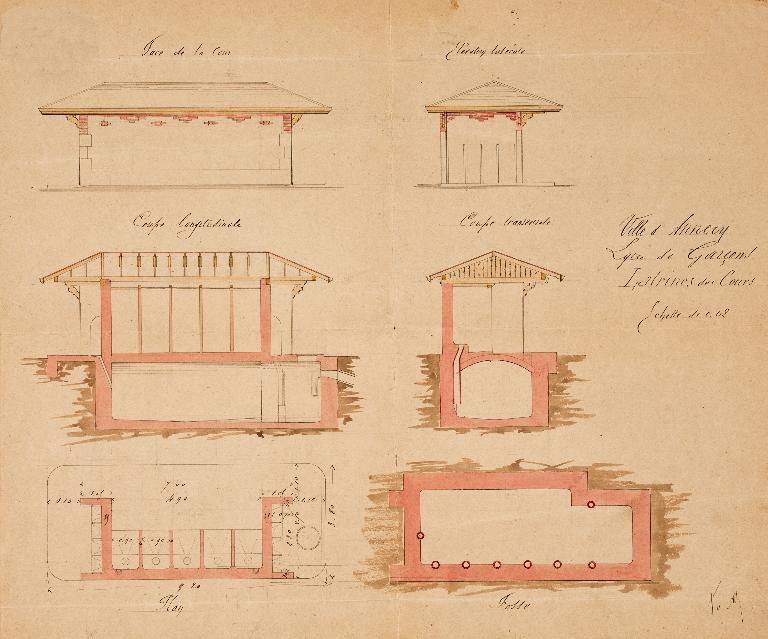

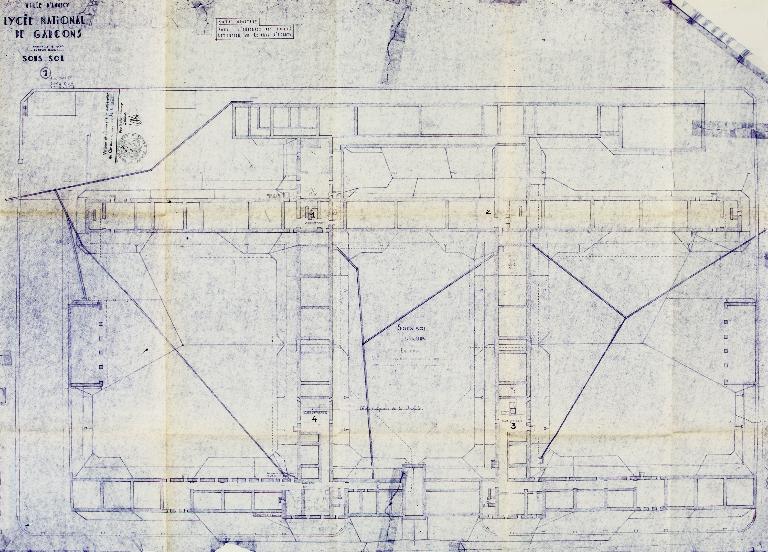

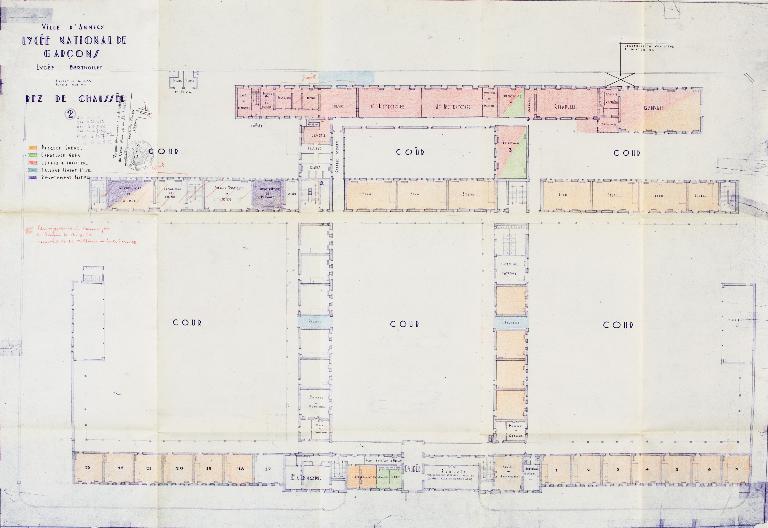

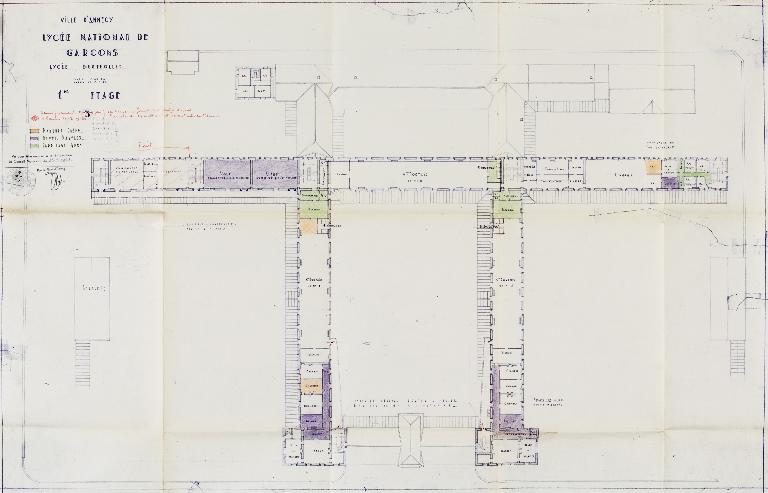

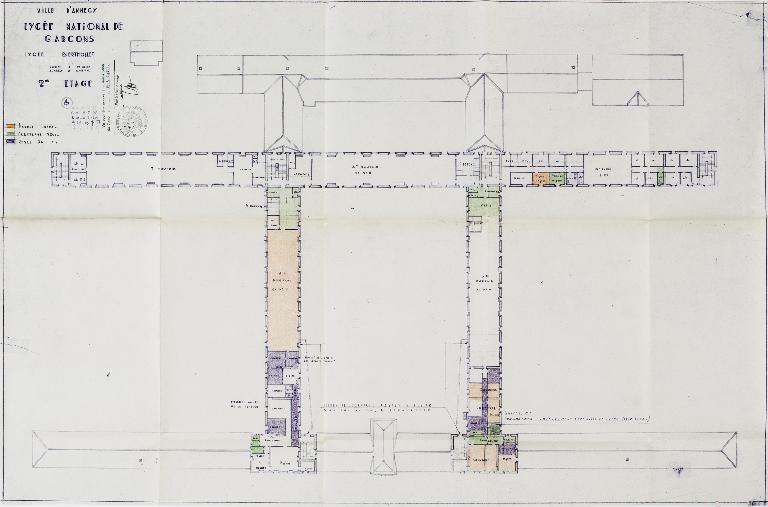

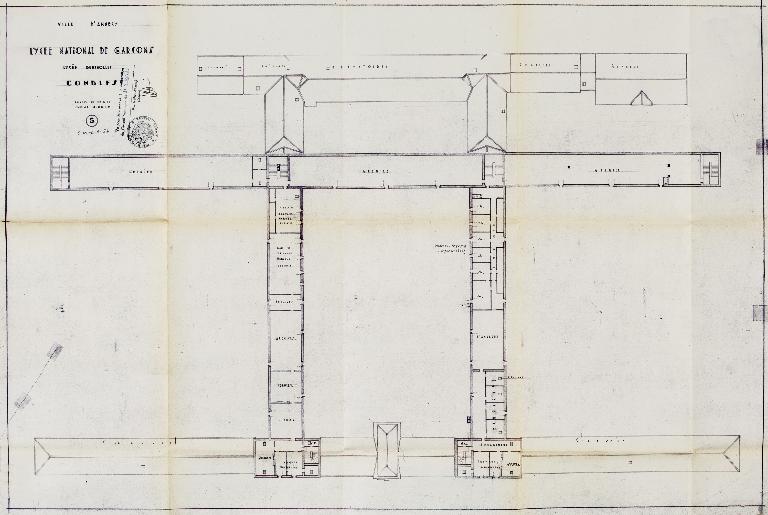

Travaux : 1885-1891

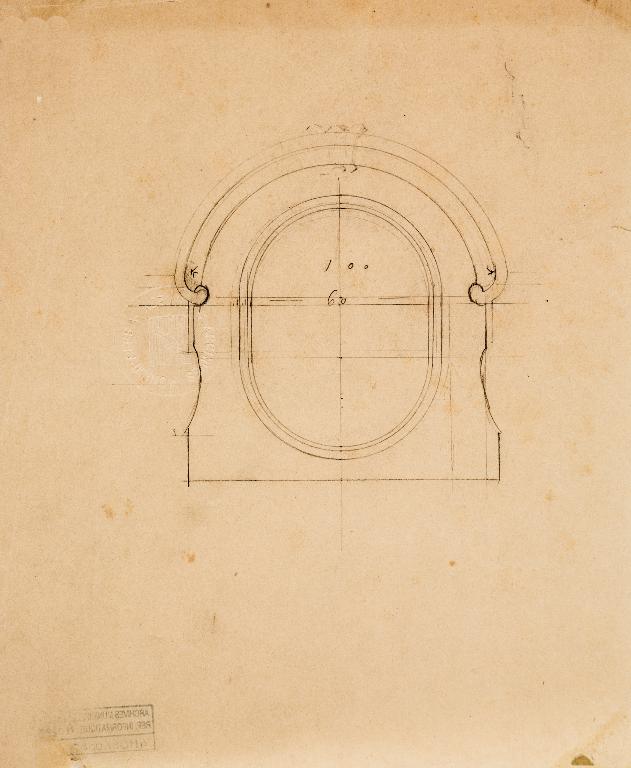

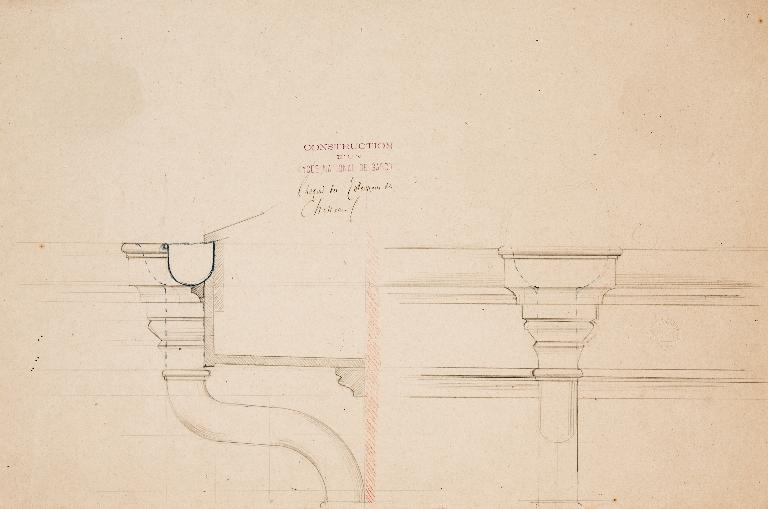

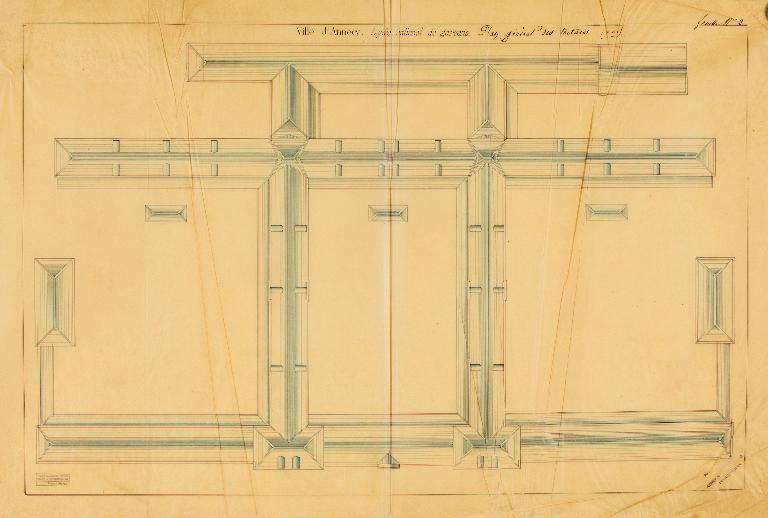

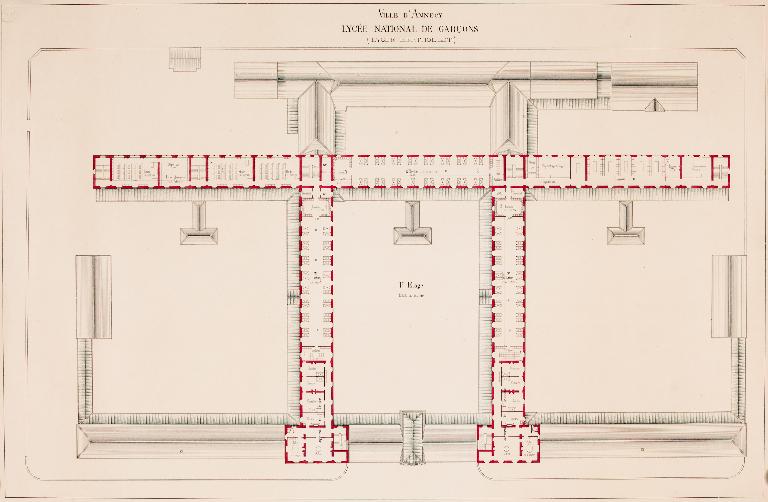

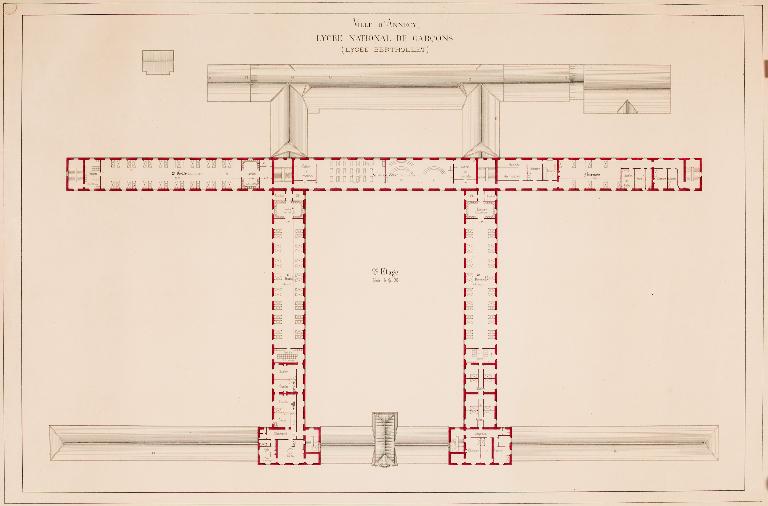

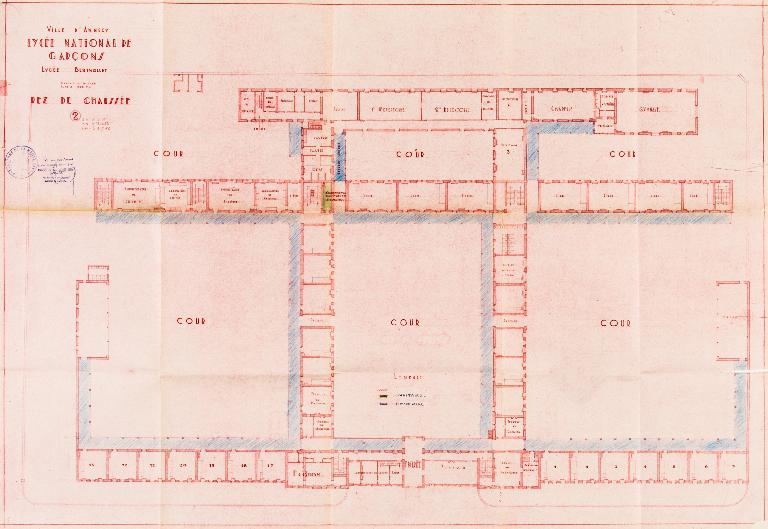

Le projet est adopté par le conseil municipal pour une dépense estimée de 841.993 frs 73, y compris 30.000 frs pour les 20.000 m2 du terrain (délibération du conseil municipal du 25 février 1884. AC Annecy, 4M6). Après les divers examens des commissions du ministère de l’instruction publique et de l’inspection académique, le projet est rectifié et la dépense dépasse le million de francs. Les travaux sont lancés en 1885 et dureront jusqu’à la rentrée de 1888.

Les travaux sont confiés par adjudication de décembre 1885 à des entrepreneurs principalement locaux, mais également situés à Lyon et Paris : Le 1er lot, maçonnerie revient à Christian Nann, entrepreneur à Lyon (4 janvier 1886) ; le 2ème lot, charpente est attribué à l’entreprise Camps et Cie d’Annemasse ; la menuiserie (3ème lot) à Gaillard SARL à Annecy ; Paul Moutier à Saint-Germain-en-Laye est en charge du 4e lot, ferronnerie et serrures, et Casimir Andemard à Lyon, du 5e lot (zinguerie, vitrerie).

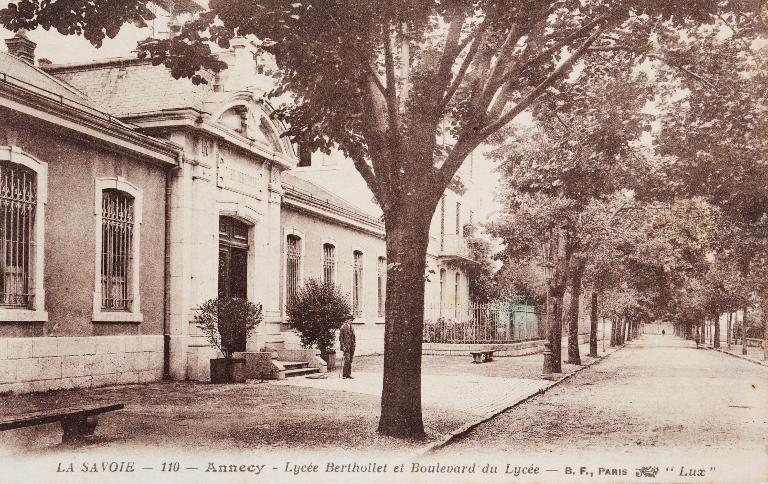

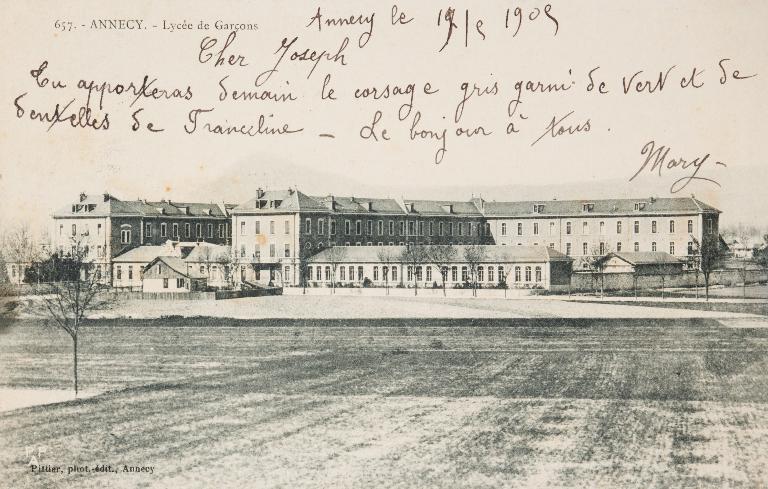

Il fallait trouver un nom à ce lycée, qui réponde à l’ambition de rayonnement national et international qu’on lui assignait. "Le recteur propose comme dénomination le nom de Berthollet, gloire nationale, pour désigner un Lycée qui a pour vocation d’être un lycée national, alors que la perpétuation du « Collège Chappuisien » le réduit à la ville d’Annecy" ; malgré tout, le conseil municipal persiste dans sa volonté de poursuivre avec la dénomination de « Collège Chappuisien » (délibération du conseil municipal pour la dénomination du lycée, 17 mars 1888. AD Haute-Savoie, 5 O 636). Mais le conseil cède devant la décision nationale : par sa lettre adressée au maire d’Annecy en date du 27 septembre 1888, le directeur de l’enseignement secondaire transmet l’ampliation " du décret du 20 septembre 1888, donnant le nom de Berthollet au lycée d’Annecy, ensuite de la délibération du conseil académique de Chambéry du 22 juin 1888 " (AD Haute-Savoie, 5 O 636). Le président Carnot inaugure le lycée en octobre 1888.

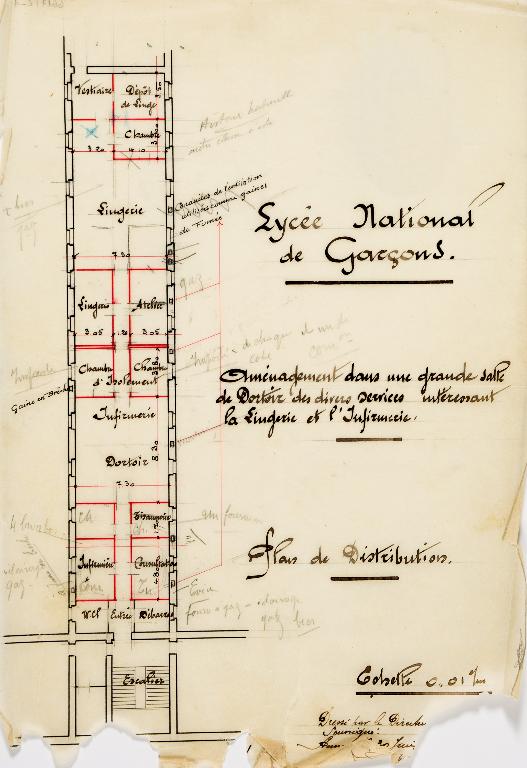

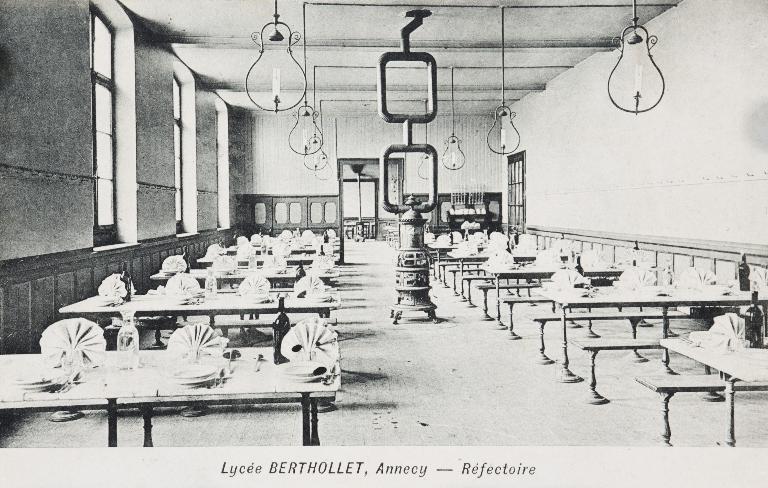

Les travaux se poursuivent sur l’année scolaire 1888-1889. Il reste encore à fournir quelque mobilier pour les pensionnaires et les élèves (M. Girod, 14 juin 1889 ; lits et sommiers en fer par la maison Herbet Auguste à Paris, 30 septembre 1889), le mobilier des fonctionnaires (M.C. Murgier, 28 décembre 1889) et la mise en place de canalisation et d’appareils d’éclairage au gaz (10 janvier 1890) (AD Haute-Savoie, 2 O 508). Le procès-verbal de réception définitif est prononcé le 14 août 1891, pour un montant total des dépenses élevé à 1.063.643, 29 frs (AC Annecy, 4M6/18).

Plusieurs compléments d’aménagements visant à améliorer l’enseignement dispensé aux élèves surviennent dans les années qui suivent : en 1894, création d’une salle de manipulations (dans l’aile ouest du bâtiment 19e, IA74002203) ; en 1899 installation d’une horloge au pavillon d’entrée fournie par Eugène Lamy à Annecy 2 rue de Bœuf (soumission du 20 avril 1899) (AD Haute-Savoie, 2 O 509).

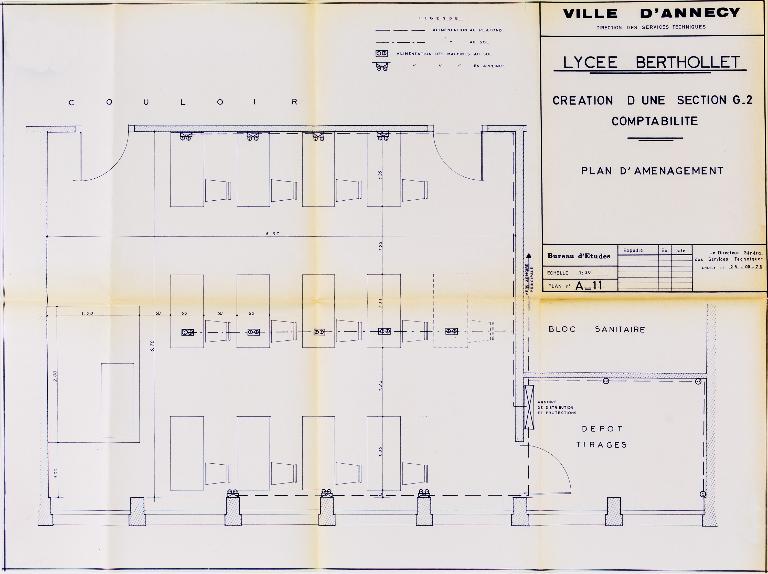

Aménagements et restructurations au 20e siècle

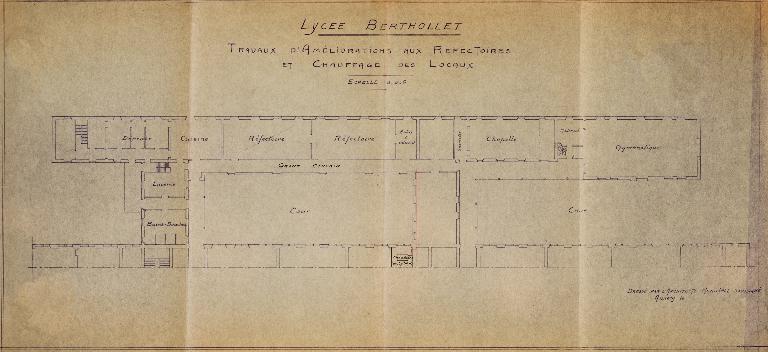

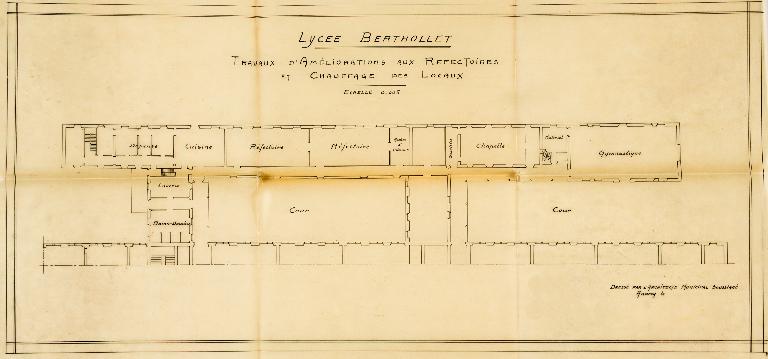

Le confort moderne touche petit à petit l’établissement : extension du chauffage à vapeur en 1910, raccordement au tout-à-l’égout en 1911 ; installation de bains-douches en 1928 ; aménagement de salles de bains dans les appartements de fonction en 1931 ; éclairage électrique en 1928 (se substitue au gaz initialement installé) (AD Haute-Savoie, 2 O 509). Les travaux sont conduits sous la direction de l’architecte municipal Joseph Decoux

(AC Annecy, 6617-2).

Les effectifs augmentent régulièrement, les « intermèdes » des conflits mondiaux (1914-1918 et 1939-1945) confortant le lycée dans son rayonnement national et international.

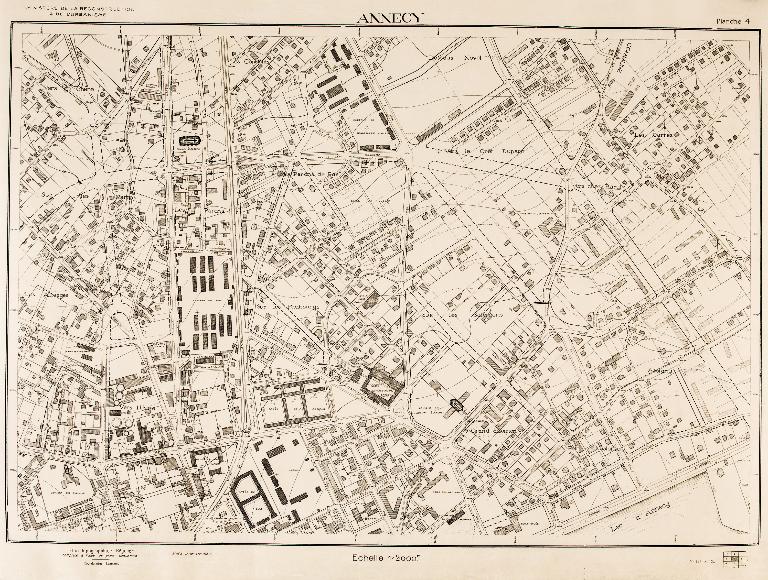

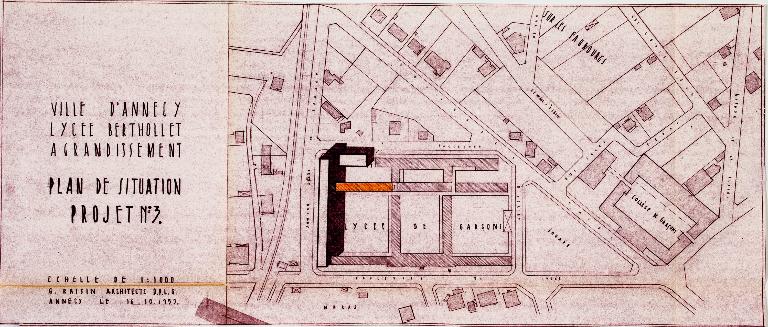

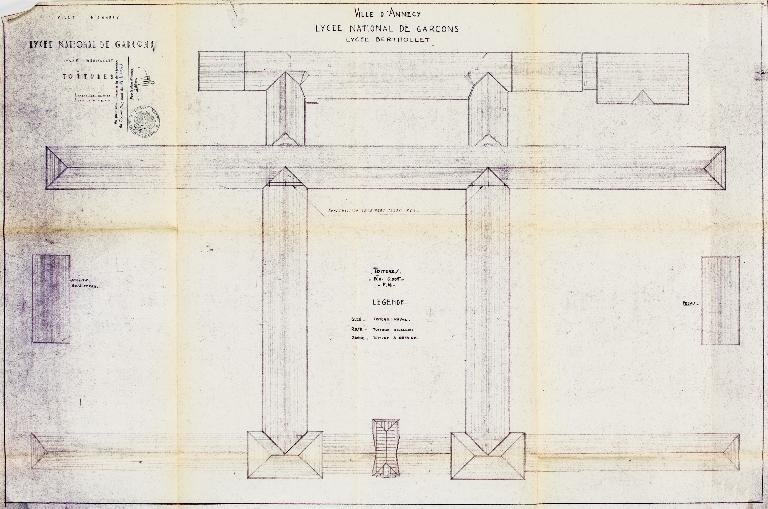

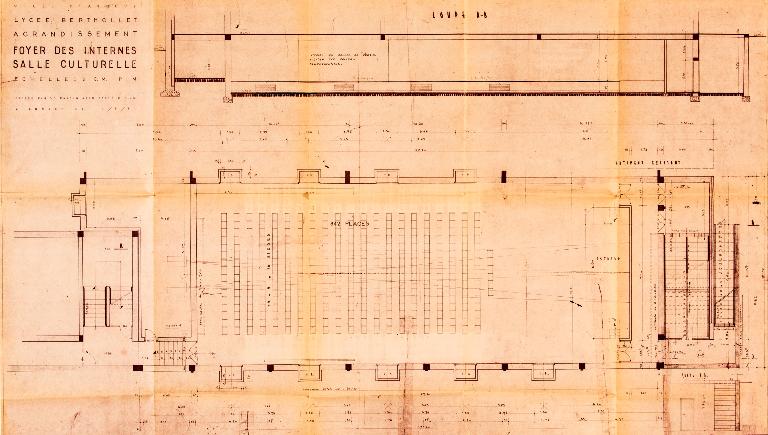

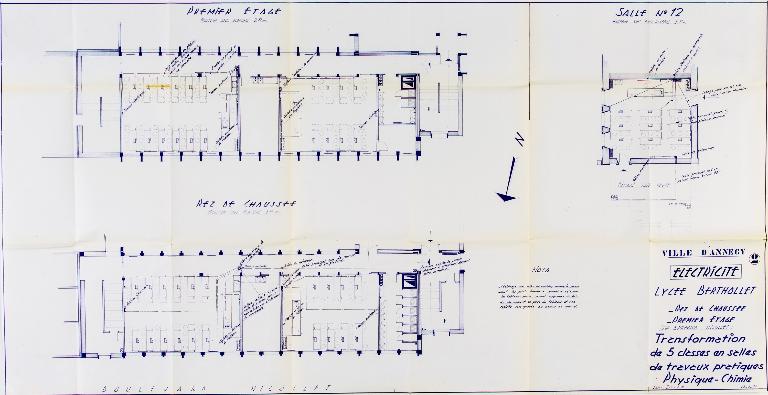

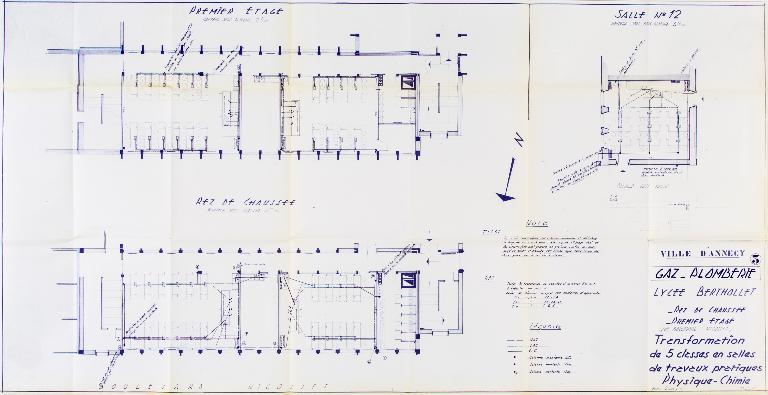

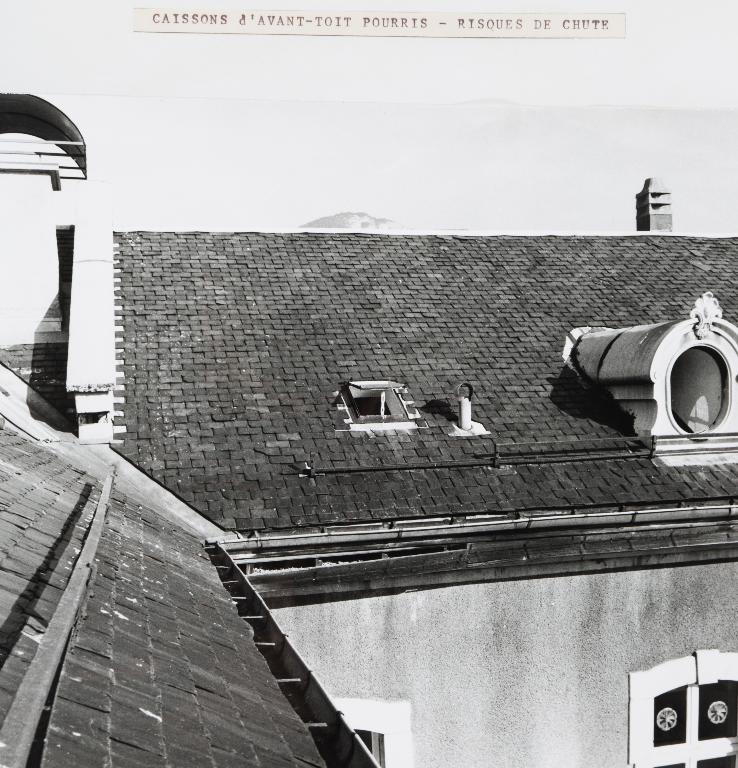

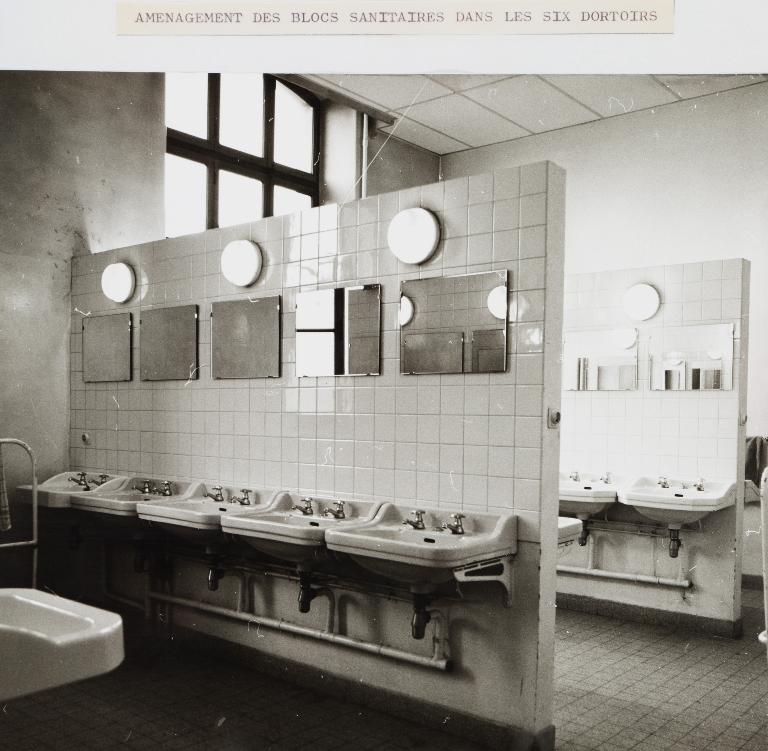

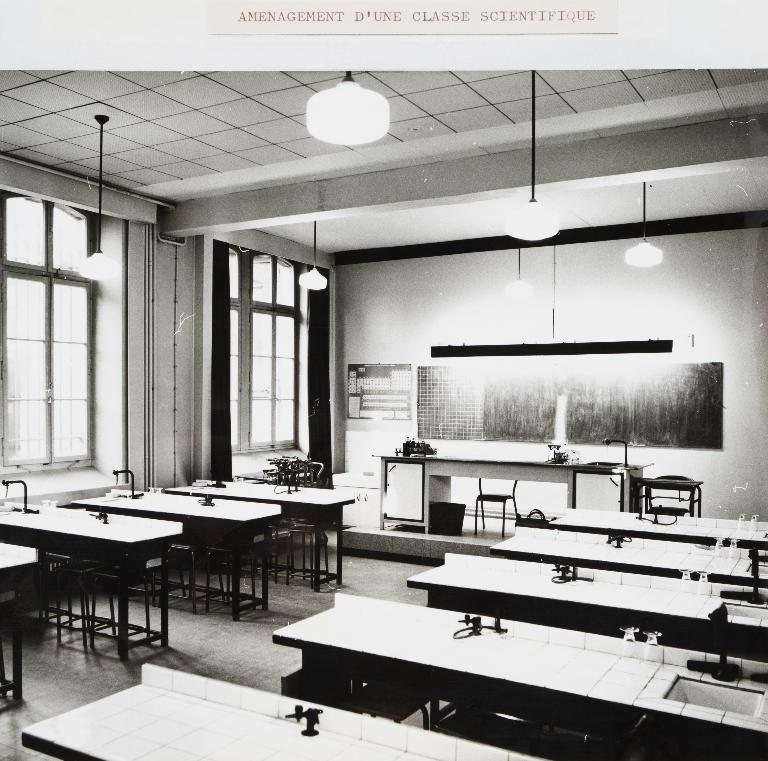

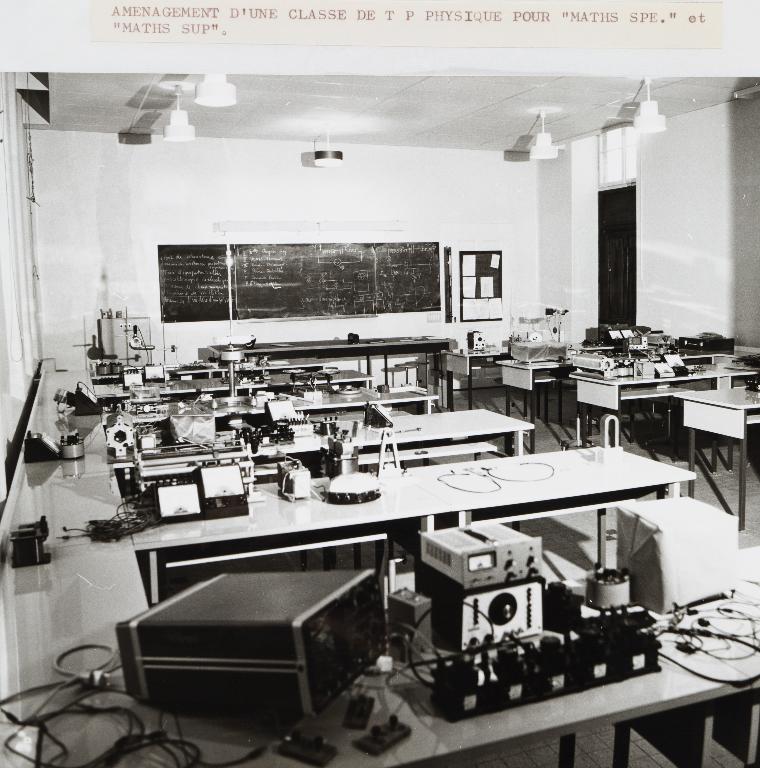

Aux travaux d’entretien régulier et courants s’ajoute à partir de 1956 un important projet d’agrandissement, pour répondre au besoin de développement de l’enseignement scientifique et technique. Le projet est confié à l’architecte Georges Raisin. C’est d’abord le projet de réfection des toitures, des galeries, de certaines menuiseries, et l’extension du bloc sanitaire qui ne comprend que 9 douches pour l’ensemble de l’établissement (1957) (AC Annecy, 938). Et surtout l’aménagement d’un bloc scientifique entre 1961 et 1963 : c’est la construction de l’aile dite Brogny (IA74002204),

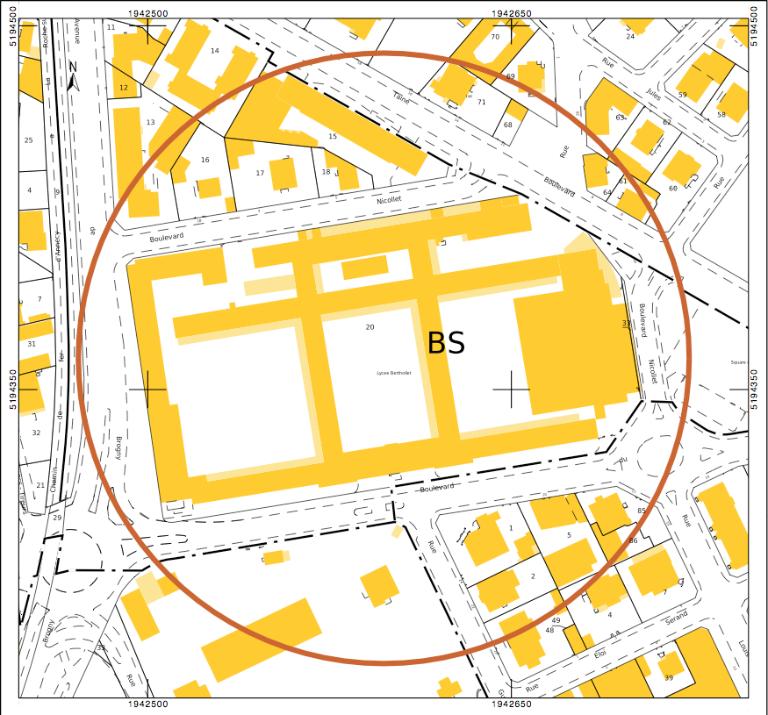

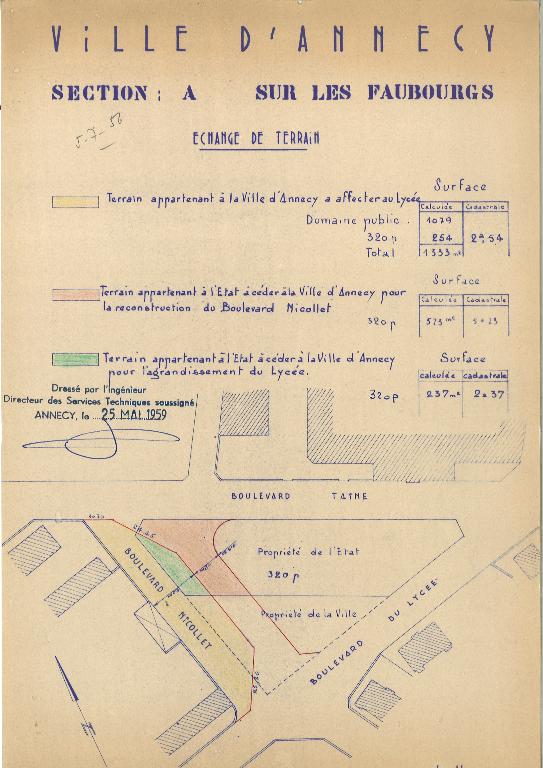

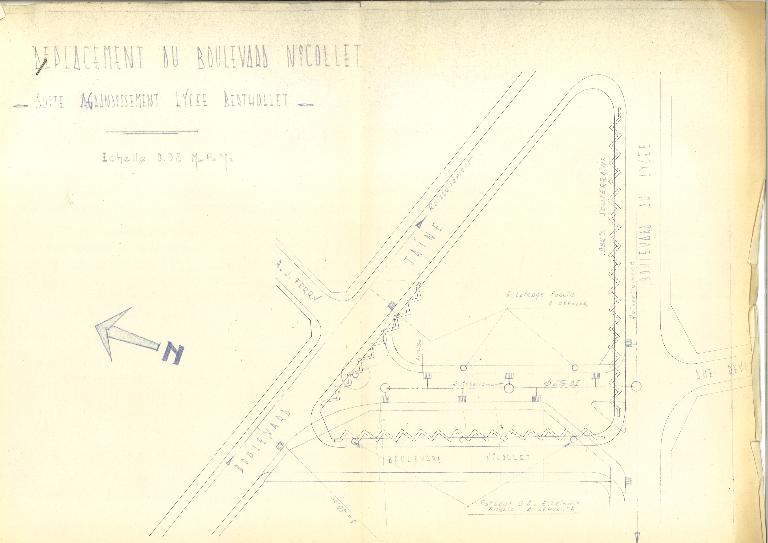

En 1958, le gymnase est également repensé, avec le projet de construire un édifice approprié hors du périmètre du lycée. Il sera toutefois édifié à l’est de la parcelle, empiétant sur la cour 1 (AC Annecy, 946). L’agrandissement du lycée touche également la partie nord-est de la parcelle ; des terrains sont échangés pour l’agrandissement du lycée, amenant à redessiner l’angle nord-est de la parcelle, déplaçant ainsi le boulevard Nicollet au nord, en 1959 (AC Annecy, 946).

Ces extensions portent les effectifs du lycée de 634 élèves à la rentrée de 1955-1956 à 1083 en 1960, soit 100 élèves supplémentaires par an. Le programme d’extension de 1960 porte les effectifs à 2100 élèves (AC Annecy, 3642).

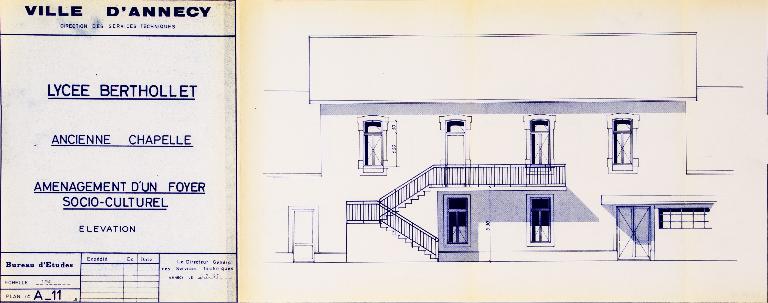

Georges Claude Raisin dirige parallèlement les travaux de réfection et agrandissements au lycée en 1963. Ils comprennent en outre la réfection des sols (pose de plinthes et dalles en sols plastiques genre Dalflex, impliquant la dépose du parquet existant), le changement des fenêtres (croisées en chêne premier choix), la transformation de l’installation de chauffage à vapeur en chauffage à eau chaude. Les locaux à chauffer sont le gymnase, les douches vestiaires, la chapelle, la sacristie, le réfectoire, la dépense de l’appartement du dépensier, laverie, salle à manger des agents, les combles (AC Annecy, 6621).

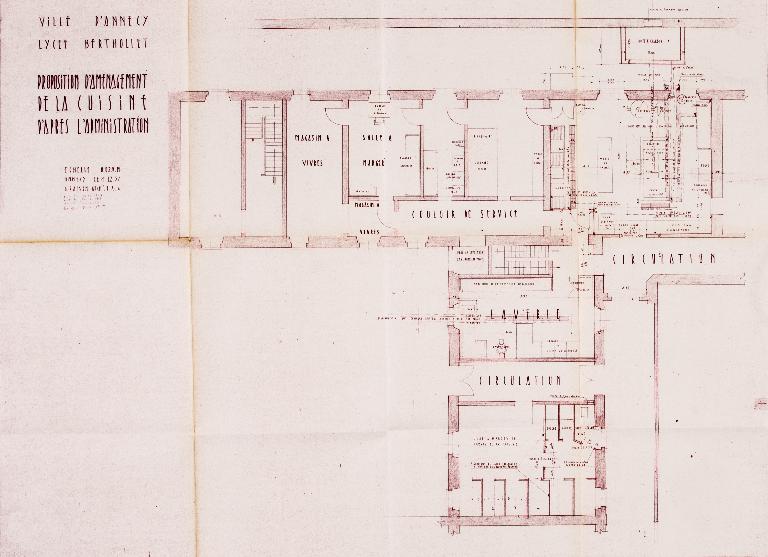

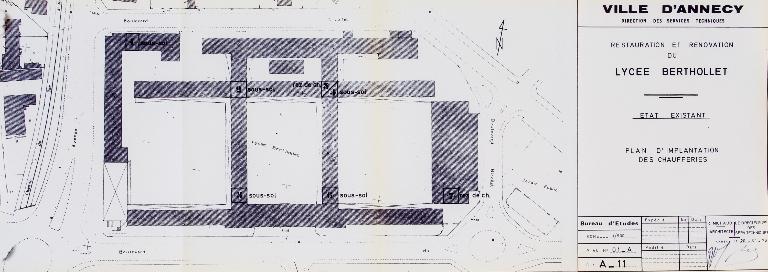

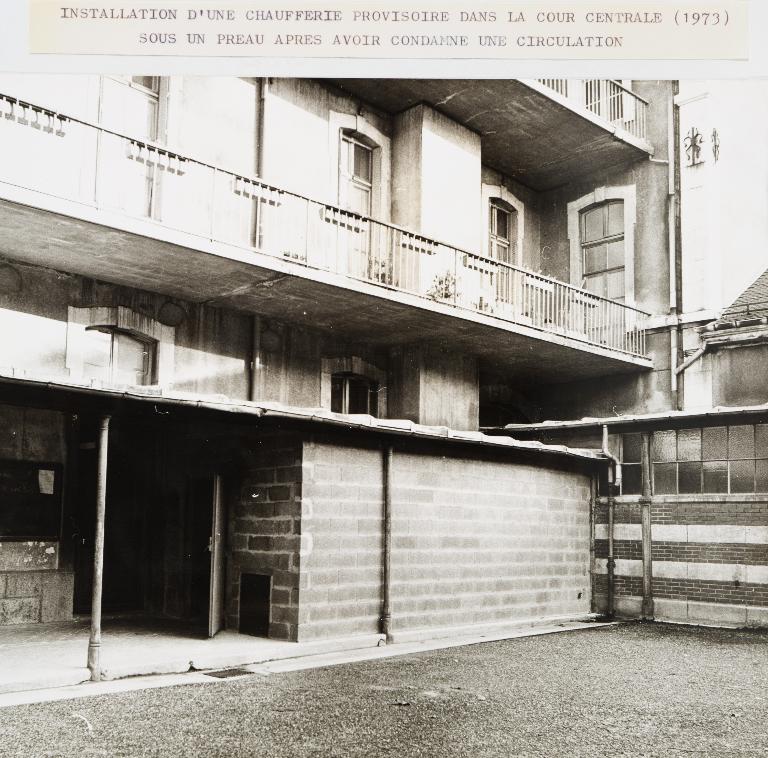

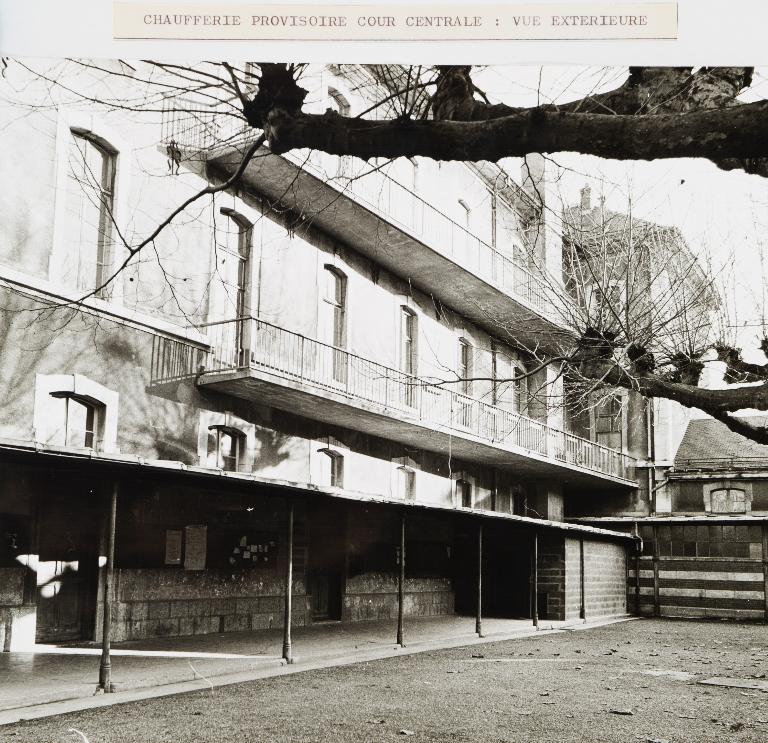

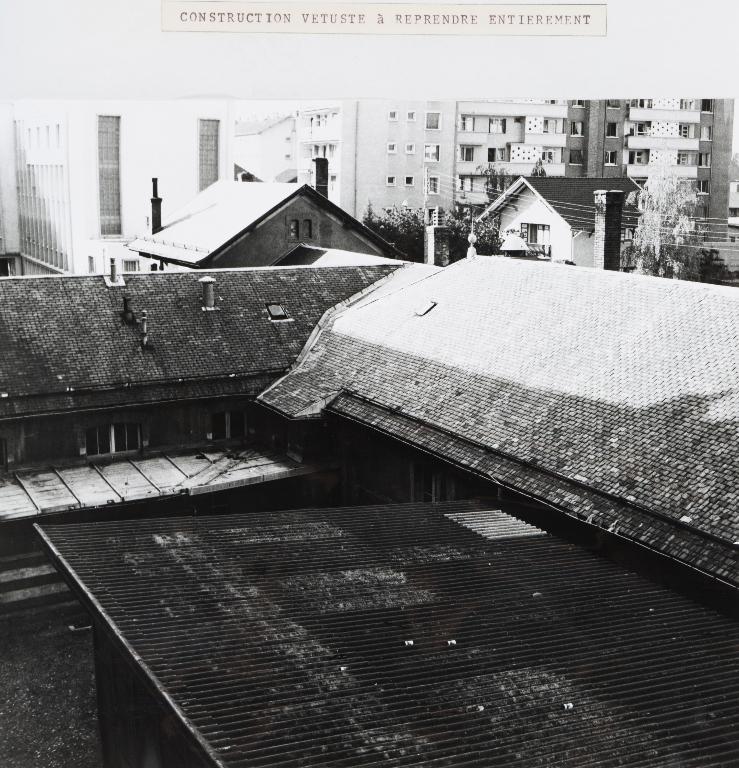

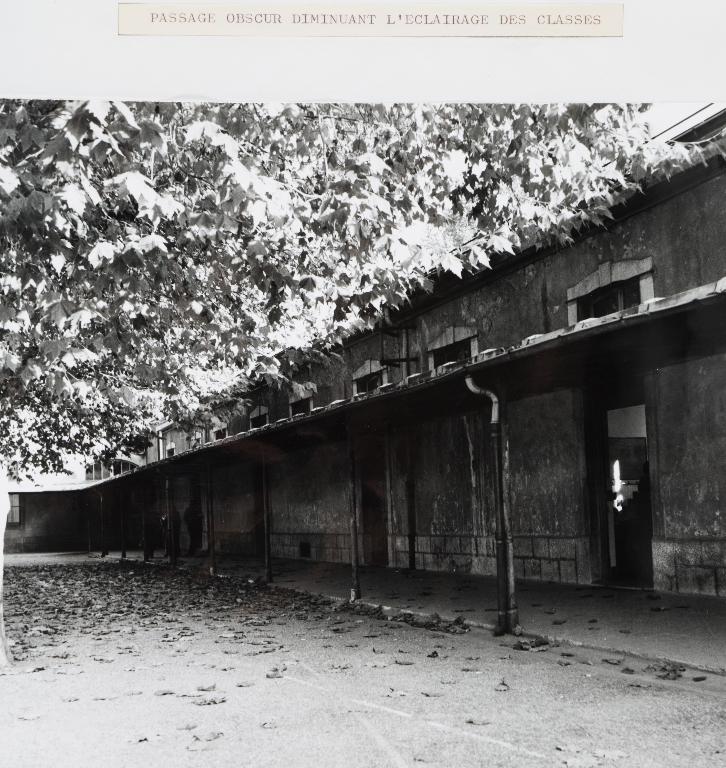

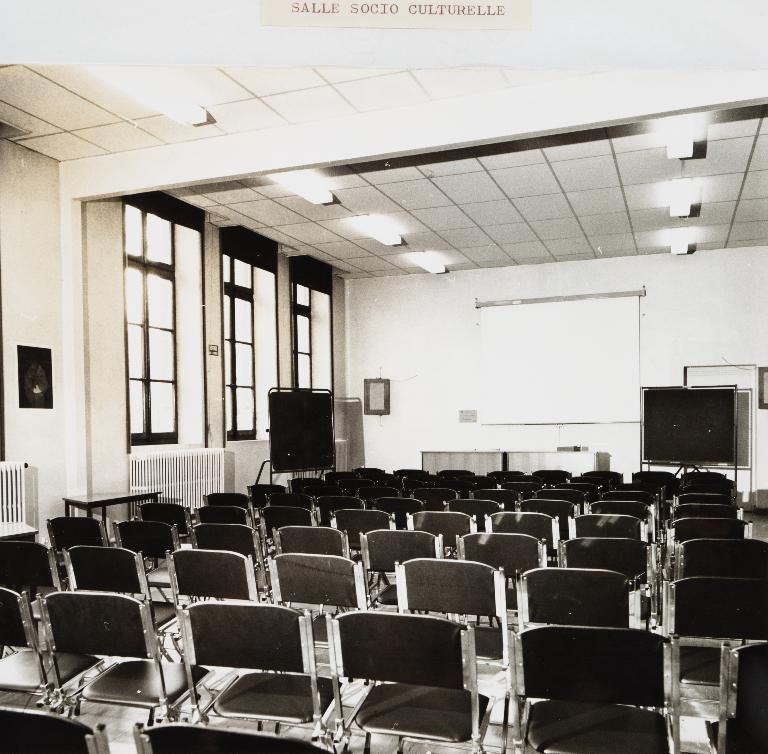

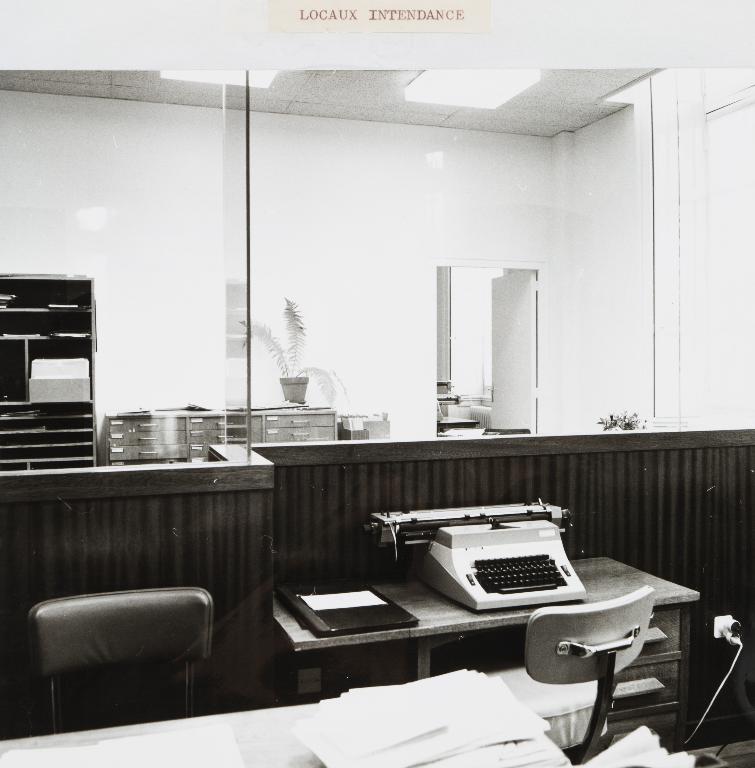

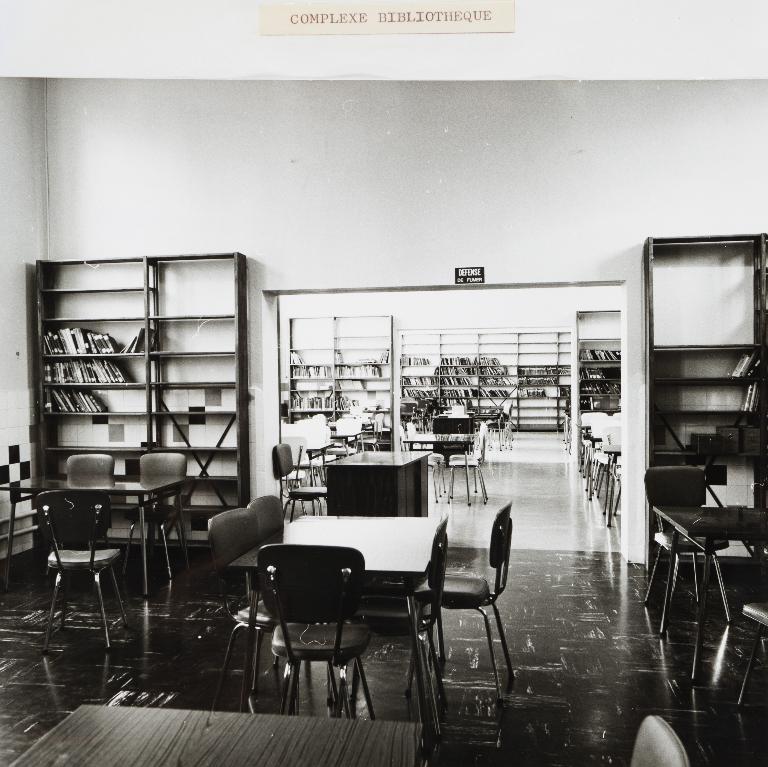

Malgré ces agrandissements et aménagements successifs, l’état du lycée se dégrade ; en 1976, une forte campagne de sensibilisation est lancée en direction du ministère de l’Éducation nationale et de la ville, pour faire prendre conscience de la vétusté importante des locaux. Un reportage photographique complet appuie l’argumentaire, et livre aujourd’hui une documentation unique sur l’aspect du lycée dans le 3e quart du 20e siècle (AC Annecy, 7403/3). Cette année-là, le chauffage est totalement rénové, la cuisine entièrement restructurée, les toitures refaites sur leur totalité, et divers travaux de gros entretien et de restructuration sont accomplis, le tout en 2 phases : phase 1 : rénovation complète du chauffage, agrandissement des locaux de la cuisine principale, réfection des toitures, fenêtres et parquets, réfection de l’installation téléphonique ; phase 2 : réfection des toitures, réfection des parquets, remplacement des fenêtres, mise en sécurité des garages à bicyclettes.

En 1993-1995, le bâtiment abritant le C.D.I. est construit en prolongement de l’aile Brogny au sud ouest de la parcelle.

Restructuration au 21e siècle

La restructuration conduite sous la maîtrise d’œuvre des architectes Wolff et Graf dès 1997 prévoit une révision complète des certains bâtiments : restructuration et mise aux normes des cuisines (1999) ; reprise des façades du bâtiment Brogny (2001) ; extension du même bâtiment sur deux niveaux coté boulevard du lycée, rénovation et modification des façades du bâtiment C.D.I. (2001). Les menuiseries extérieures sont entièrement reprises, les façades des deux bâtiments – Brogny et C.D.I. – sont repensées et unifiées sous un placage de bardeaux de terre cuite posées sur une ossature métallique ; le matériau et sa mise en œuvre assurent la ventilation basse des circulations d’air. Les déplacements des élèves sont totalement repensées : les circulations sont regroupées systématiquement le long de la façade sud du bâtiment 19e, générant des coursives à deux niveaux sur rez-de-chaussée, accessibles depuis les bâtiments perpendiculaires pour les cours 1 et 3 ; dans la cour 2, la galerie est totalement repensée, redessinée et reconstruite, en privilégiant le bois et le verre. L’adoption d’un escalier central apporte une majesté à la cour renforcée par le déploiement des coursives le longs des trois façades. Le gymnase (IA74002206), enfin, est entièrement reconstruit en 2003 et inauguré en 2004.

Chercheuse indépendante depuis 2003 auprès des services régionaux de l'Inventaire et de collectivités. A réalisé ou participé en tant que prestataire aux opérations suivantes : " Patrimoine des lycées " (avec la collaboration de Frederike Mulot), 2010-2015, " 1% artistiques ", 2019-2020 (avec la collaboration de Valérie Pamart), " Inventaire topographique de deux communes de l'ancien canton de Trévoux " (Pays d'Art et d'Histoire Dombes Saône Vallée, pour la communauté de communes Dombes Saône Vallée), 2019.