L’église, du Concordat à l’Annexion

Au début du 19e siècle, bien que Mûres ait été érigée en paroisse succursale le 4 août 1803, le culte n’est plus assuré dans la commune : faute de prêtre, et de presbytère pour le loger (mais le conseil propose d’en louer un), elle dépend de l’église d’Alby-sur-Chréran, dont le curé vient seulement à Mûres assurer les inhumations et les messes de fondations (AD 74, E dépôt 194/1D : 1, délibération du 21 juillet 1819 et 1D : 2, délibération du 25 mai 1833).

L’église de Mûres est cependant entretenue : des réparations à la toiture sont exécutées à la même période sous la conduite du syndic Jean Métral ; elles nécessitent 11 pièces de bois sapin de 13 pieds et deux pièces de 20 pieds et deux autres de 15 pieds, sur 7 pouces d’équarrissage, 20 feuilles de fer blanc pour arestiers et 1800 tuiles, avec 36 journées de maître charpentier (217,20 F). La toiture est de nouveau réparée vingt ans plus tard : le premier tiers est fait en 1839 (devis pour 18 chevrons de 22 pieds, 20 douzaine de liteaux, 18 journées pour pose des chevrons et repasser les tuiles ; lors de la vérification des travaux, les matériaux employés comprennent 500 tuiles et 3 corniers en terre, le chantier a coûté 119 ;15 £ (1D : 2, délibérations du 15 décembre 1839 et 13 décembre 1840) ; le chantier se poursuit en 1842, sur un devis des experts charpentiers Pierre et Joseph (ou Jean) Pollier, de Mûres (devis le 13 juin 1841, 251 £, pour 14 chevrons de 21 pieds de long, 14 douzaines de liteaux (…) 2000 tuiles, 30 journées de charpentier) : les travaux sont adjugés le 18 septembre 1842 (la commune se charge du transport des tuiles depuis Annecy) et réceptionnés le 8 décembre 1842 ; 1500 tuiles étant demeurées au bénéfice de l’église, le syndic les a fait porter dans le galetas de l’église pour les stocker en attendant qu’elles soient utilisées (1D : 2, délibérations du 13 juin 1841, 18 septembre 1842 et 8 décembre 1842).

En 1845, Balthazard Pollier répare le plancher de la sacristie et construit une échelle pour accéder à la cloche « placée sous le toit de l’église attendu qu’il n’y a pas de clocher ». Le devis prévoit des lambourdes de chêne, des planches de sapin et une échelle de 36 pieds de long ; Pollier ajoute un degré de pierre à la base de l’échelle pour l’empêcher de pourrir, et une plateforme pour faciliter l’accès à la cloche (1D : 2, délibérations du 2 juillet 1843 et 23 février 1845). En 1850, les huisseries de deux fenêtres du midi de l’église sont remplacées par Guillaume Farnier (pour 58,30 £), et le remplacement de deux fenêtres au nord est projeté (1D : 2, délibérations du 6 Décembre 1849 et 9 juin 1850). Un beffroi est aménagé en 1856 (Boehringer, 2015), "sous le toit de l'église" (qui n'a pas de clocher) et accessible par une échelle de 36 pieds de long.

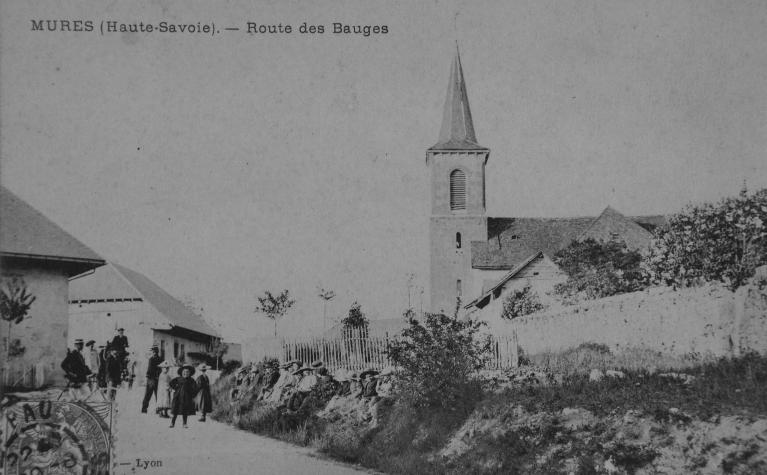

L’agrandissement de l’église et la construction du clocher (1861-1872)

En 1861, la commune évalue les réparation ou construction de bâtiments communaux (église, presbytère, cimetière) à effectuer, dont celles à l’église évaluées 9600 F (construction de deux chapelles attenantes, réparation du toit : 3700 F ; construction d’un clocher : 5900 F) (AD 74, E dépôt 194/1D : 3, délibération du 16 juin 1861). Pour financer ces travaux la commune demande une subvention, a alimenté ses caisses par la vente de communaux (1800 F), prévoit un emprunt et la participation de la fabrique, qui a bénéficié d’une donation de 660 F de Mlle Simond et de 300 F provenant de la bienfaisance du comte Pillet-Will. Les plans et devis des travaux, dressés par l’architecte départemental Camille Ruphy, sont présentés au conseil le 22 juin 1862 : l’agrandissement de l’église et construction d’un clocher sont chiffrés 11 477,89 F. La commune demande les modifications suivantes : au lieu d’être placé au levant de la chapelle nord, le clocher « sera placé au couchant de cette chapelle attendu que la sacristie occupe l’espace du levant et n’est pas au sud comme l’indique par erreur le plan » ; sinon la commune émet le vœux que le clocher soit construit sur le devant de l’église par simple exhaussement des murs, ce qui serait « une économie et un embellissement » ; les pierres d’angles des constructions seront remplacées par des molasses, depuis 2 m au-dessus du sol pour chapelles et 4 m pour le clocher (1D : 3, délibération du 21 juillet 1861 et 22 juin 1862).

Fin 1863, l’emplacement du nouveau clocher est toujours en discussion : lors du retour des plans à la commune avec avis du préfet, le conseil propose de construire le clocher en façade, appuyé sur « deux colonnes de granit avec les arcs nécessaires de manière à laisser découvert le portail de l’église et selon le même ordre d’architecture » ; « La rosette de l’église sera placée sur la façade du clocher ; et à l’endroit où elle existe il sera construit une porte pour communiquer de la tribune dans le clocher » (il est toujours prévu de remplacer les pierres d’angles par des molasses, à partir de 2 m pour les chapelles et au-dessus des arcs pour le clocher ; 1D : 3, délibération du 24 décembre 1863). Cependant Ruphy répond que ce changement d’emplacement occasionnera un surcoût de 800 F ; la commune persiste, en demandant que le granit soit remplacé par de la pierre locale (6 mars 1864). De nouveaux plan et devis sont approuvés par la commune le 4 juin 1865. Devant les difficultés financières causées par ces travaux, malgré la réalisation d’une souscription et une nouvelle demande de secours, la commune revient un moment à la solution avec clocher sur une face latérale, mais c’est finalement la solution avec clocher-porche qui est réalisée (1D : 3, délibérations du 17 avril 1864, 21 août 1864 et 29 octobre 1865). Le projet prévoit que le portail et la rose existants sur la façade de l’église seront replacés sur cette du clocher (un état du projet prévoyait l’exhaussement de 0,40 m du portail et le remplacement de la rose par une ouverture plus grande, mais ces modifications sont abandonnées) et qu’un soubassement de 0,60 m de hauteur en pierre de taille sera réalisé dans le pourtour intérieur du clocher ; il est également prévu, en montant les murs du clocher, de remplacer sur la façade de l’église « part du sud-ouest » quatre angles qui sont en mauvais état par d’autres qui seraient faits en bonne pierre de taille (1D : 3, délibération du 14 avril 1867).

La mise en adjudication des travaux étant restée infructueuse, le maire accepte la soumission proposée le 2 avril 1866 par Bathélemy, Jean et Jean-Pierre Daviet, maîtres maçons. Mais deux ans plus tard, les travaux sont toujours inachevés et la commune enjoint les Daviet d’achever les travaux, « notamment fermer l’église restée ouverte depuis le début des travaux », pour la fin juin (1D : 3, délibérations du 8 avril 1866 et 18 mai 1868). L’architecte départemental opère une vérification des travaux le 16 avril 1868, or le maire n’était pas présent et il conteste ce décompte, certains travaux n’étant pas réalisés : « les nouvelles croisées seront et doivent être conformes aux anciennes suivant les devis et cahiers des charges ; la rosace, qui est déjà tombée une fois, doit être reconstruite plus solidement » ; « le beffroi sera achevé ; la trappe du clocher sera ferrée » ; la porte de la chapelle nord sera « replacée et réajustée et au besoin changée ; la porte principale sera referrée et peinte proprement ; la toiture sera repassée pour les tuiles et cornus qui manquent ». Le décompte des travaux de l’église est dressé le 7 janvier 1869 par l’architecte départemental (12 869,33 F). Cependant l’année suivant le conseil déplore plusieurs malfaçons, dont certaines déjà présentes en 1868 : le châssis de la rosace n’est pas assez solide, un coup de vent peut briser les vitraux comme c’est déjà arrivé une fois, idem pour les châssis des petites fenêtres du clocher ; les croisées des chapelles ne sont pas semblables à celles de l’église, comme prévu au devis, et ne sont pas garnies de vitrerie : la pluie entre dans l’édifice ; les abat-jour (sic) du clocher ne sont pas fixés et la trappe n’est pas ferrée ; la porte de la chapelle nord ne ferme pas (1D : 3, délibérations du 7 février 1869 et 6 février 1870). Le décompte définitif des travaux est finalement approuvé le 28 juillet 1872.

Petit-fils et fils des architectes annéciens Thomas Dominique Ruphy (1760-1840) et Jean Louis Ruphy (1791-1859) (source : notice Wikipédia de Thomas-Dominique Ruphy).

Architecte départemental de Haute-Savoie, actif en 1861 (AC Gruffy M1, presbytère), 1865 (AD Haute-Savoie, 2O 2166, travaux à l'église de Chainaz-les-Frasses), 1873 (AC Gruffy, 1D1, église paroissiale Saint-Pierre-aux-Liens), 1886 (AD Haute-Savoie, 2O 2414, cimetière de Cusy), 1877 et suivants (AD Haute-Savoie, 2O 2411, Construction groupe scolaire-mairie de Cusy), 1880 (Ecole nationale d'horlogerie de Cluses ; PERRIN, Narcisse, 1902, p. 124), 1883 (AD Haute-Savoie, 2O 2413, église paroissiale Saint-Christophe).