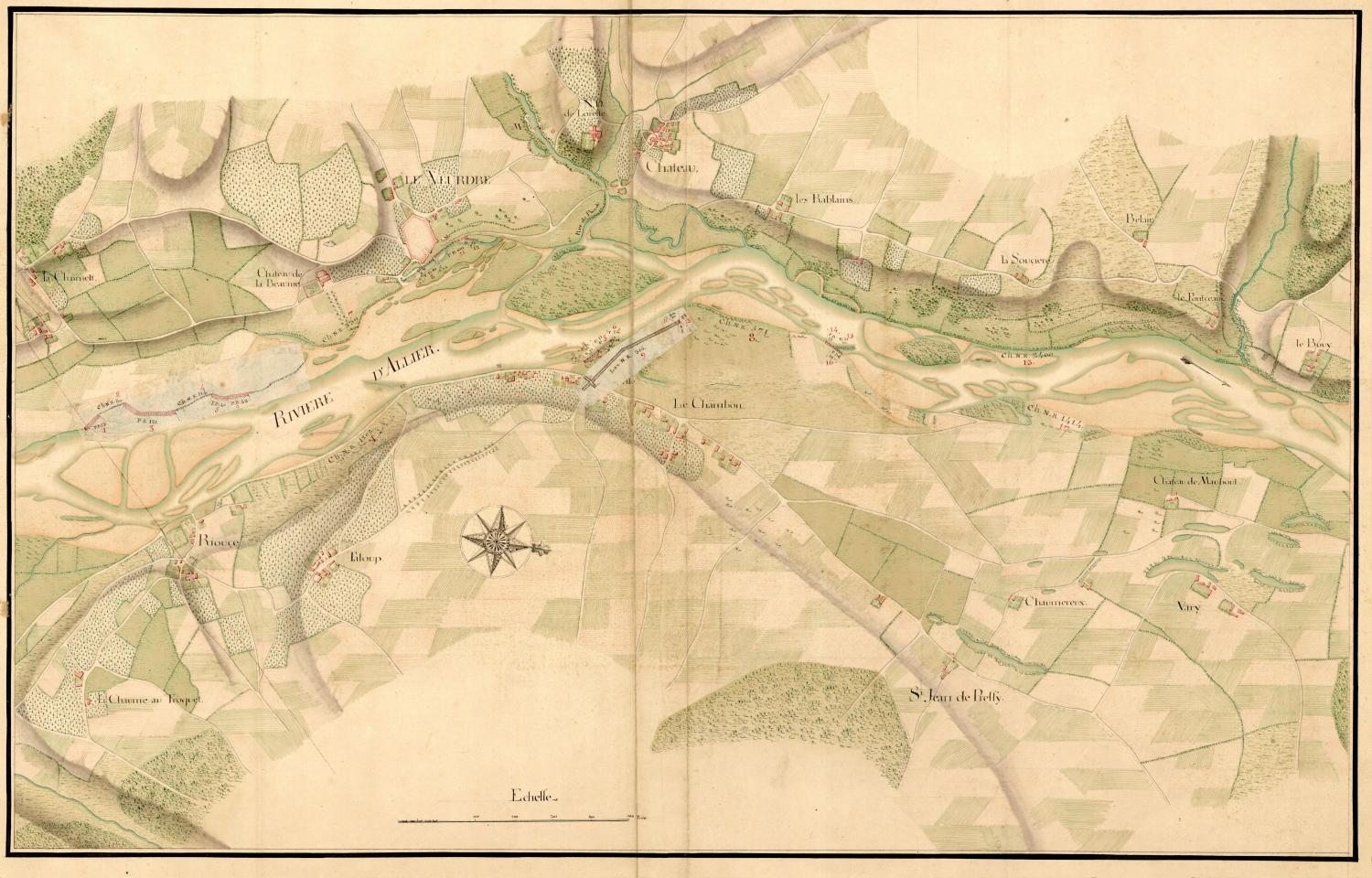

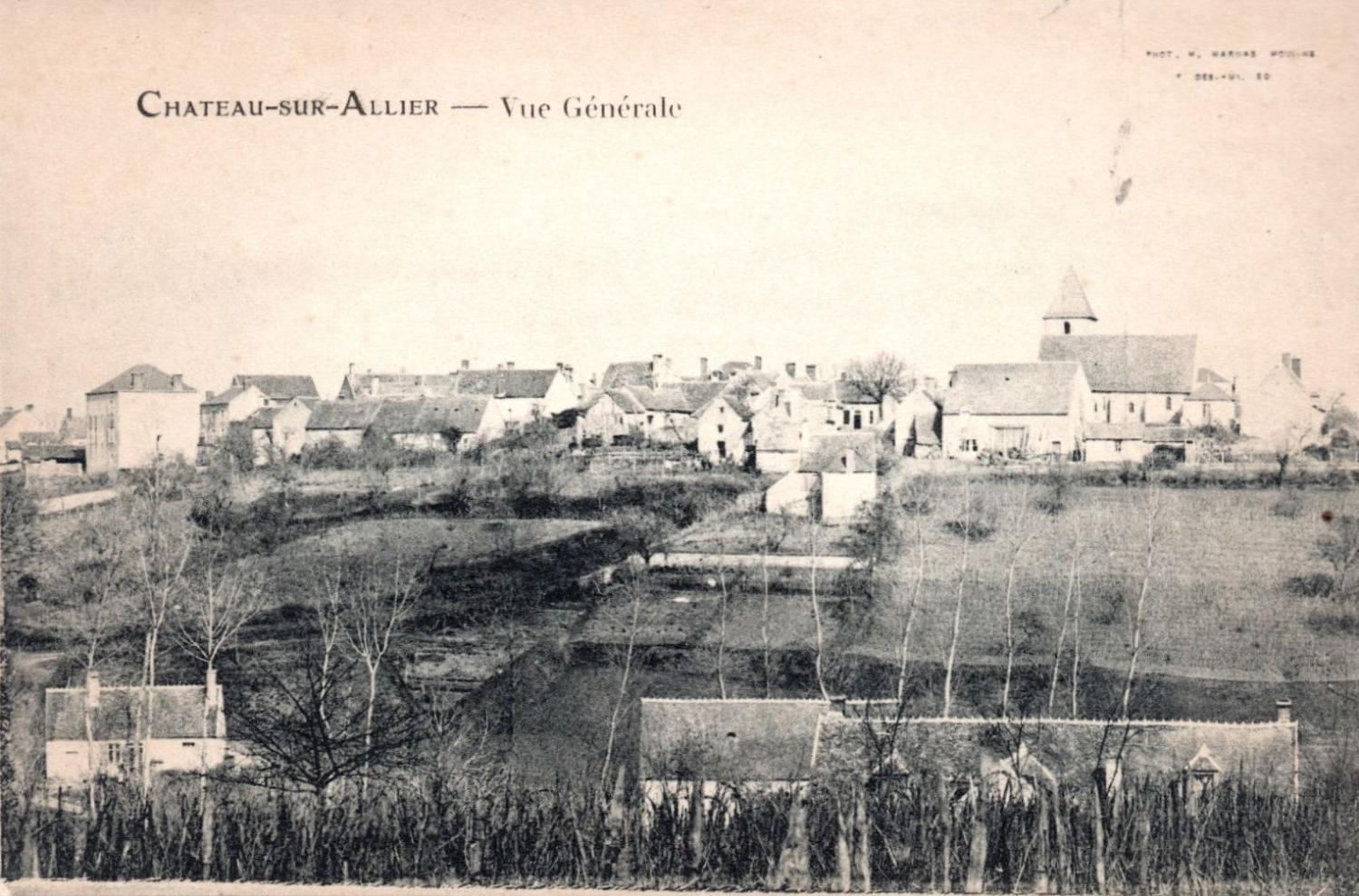

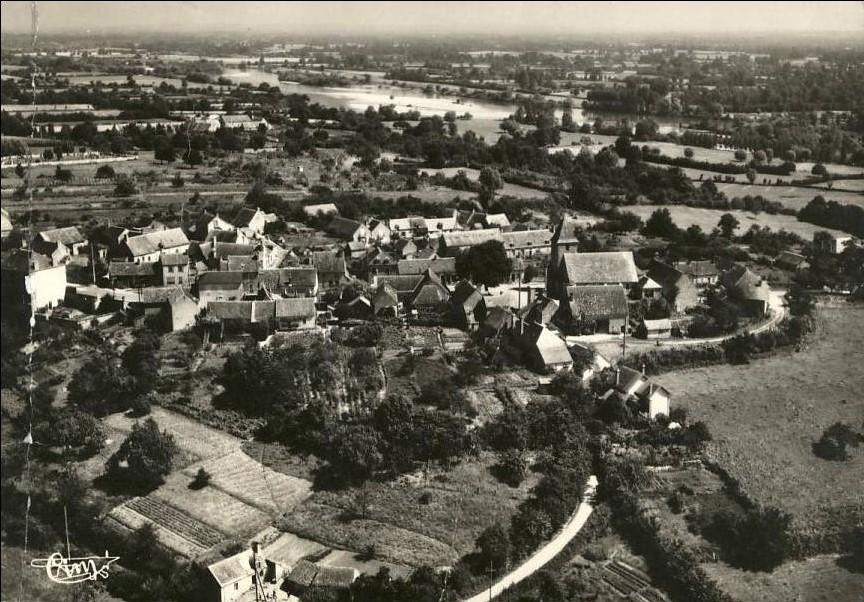

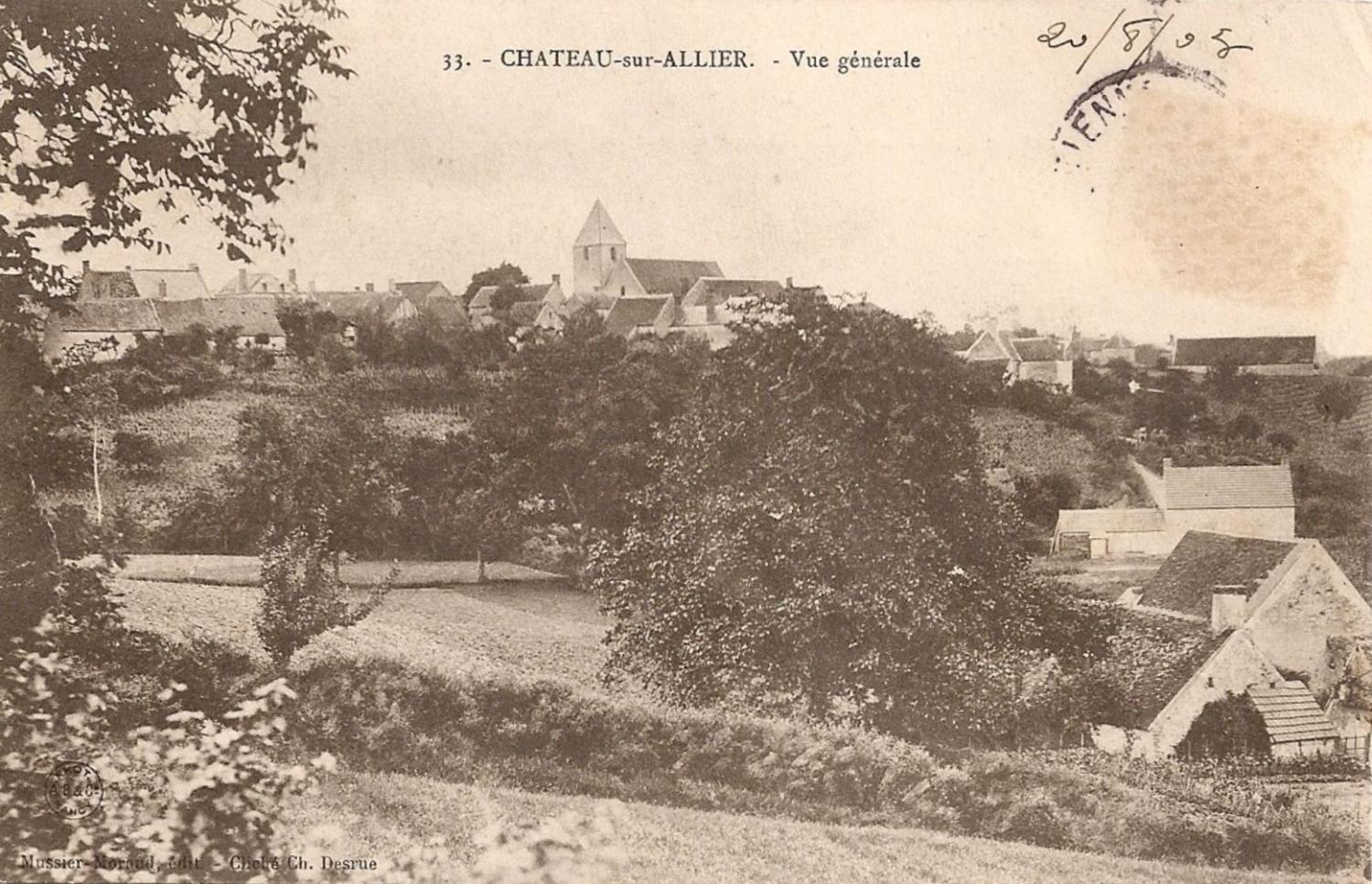

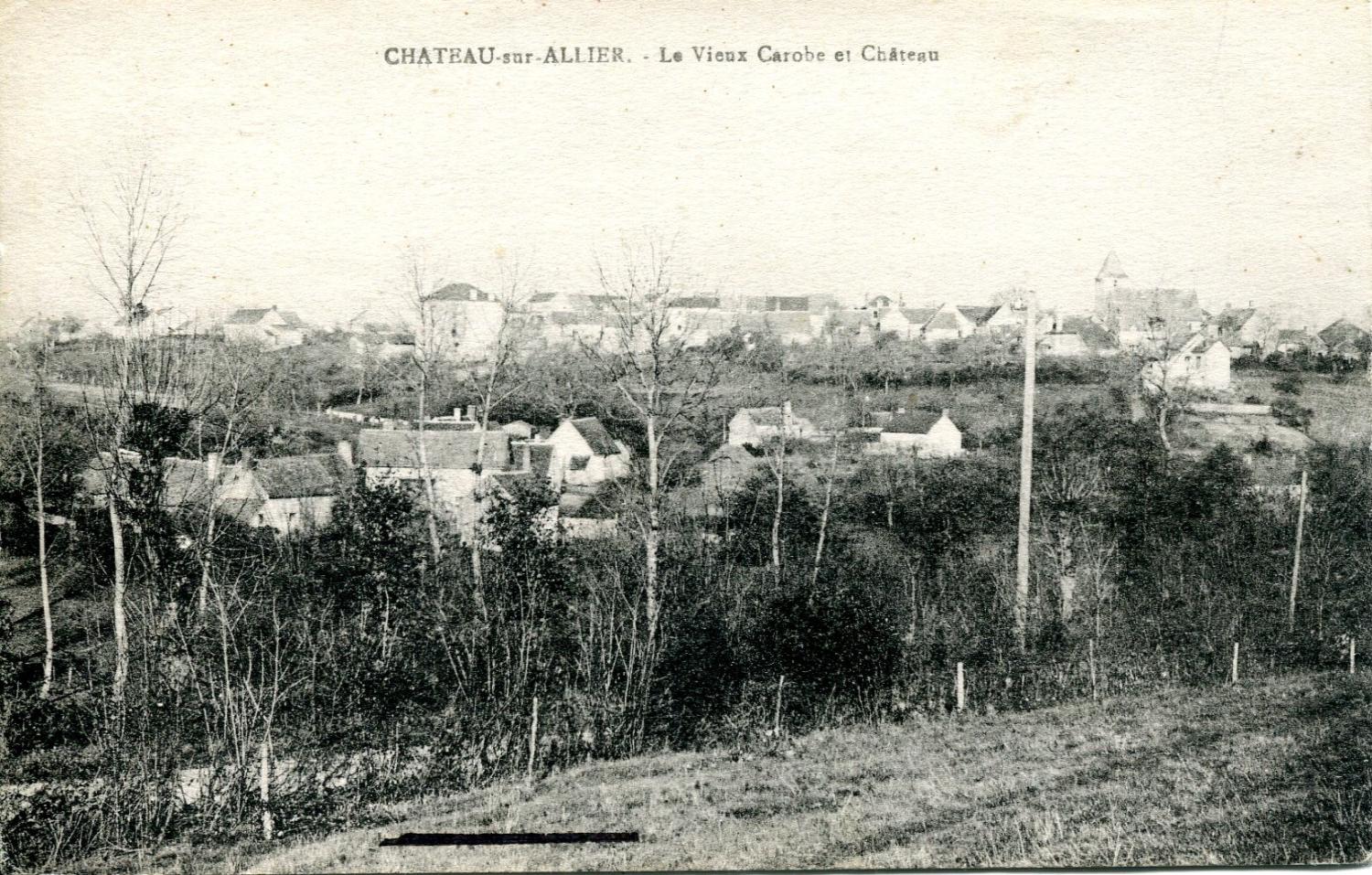

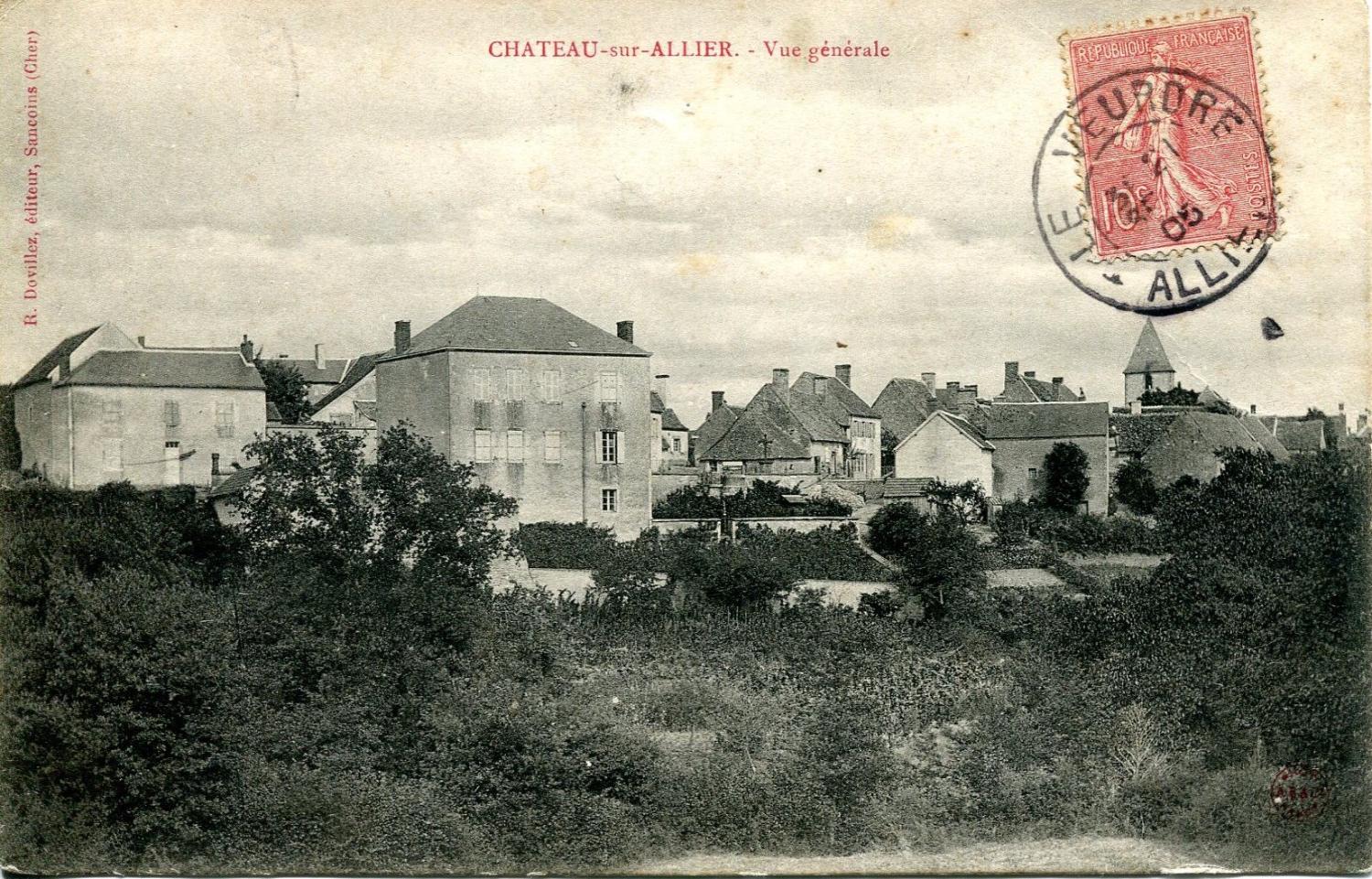

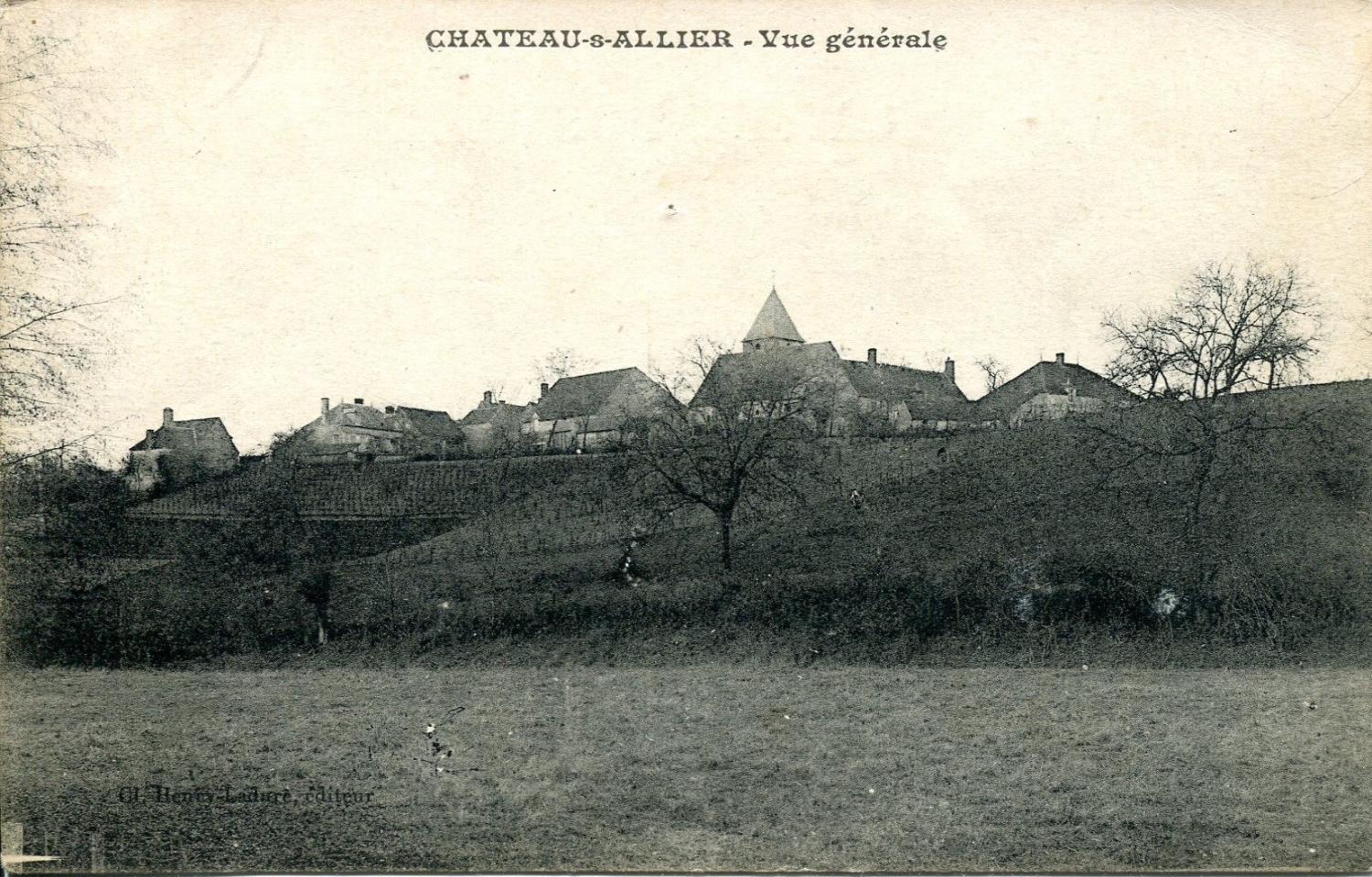

Château-sur-Allier est la commune la plus septentrionale du département de l’Allier. Etabli en rive gauche, sur l’extrémité méridionale d’un large plateau orienté nord-sud, l’actuel bourg dominant la confluence de l’Allier avec la Bieudre contrôlait l’important gué du Veurdre.

1 - Période antique, l'apport de l'archéologie :

Dans les premières années du 19e siècle, Louis Boyer, membre de la Société d'émulation du Bourbonnais décrit1 plusieurs traces archéologiques subsistant à Château-sur-Allier : des vestiges de l'ancienne voie romaine traversant la commune à partir du lieu-dit La Chaussée, des ruines des anciens murs d'après lui romains également "au fossé septentrional très apparent…". "Quelques années avant 1820" d'après l'abbé Joseph Clément 2qui reprend pour partie le texte de Louis Boyer, des déblais dans la butte qui est au nord du village "ont mis à découvert des tombeaux ou cercueils de pierre superposés les uns aux autres, ayant conservé les restes des corps qu'ils contenaient depuis 8 ou 10 siècles."

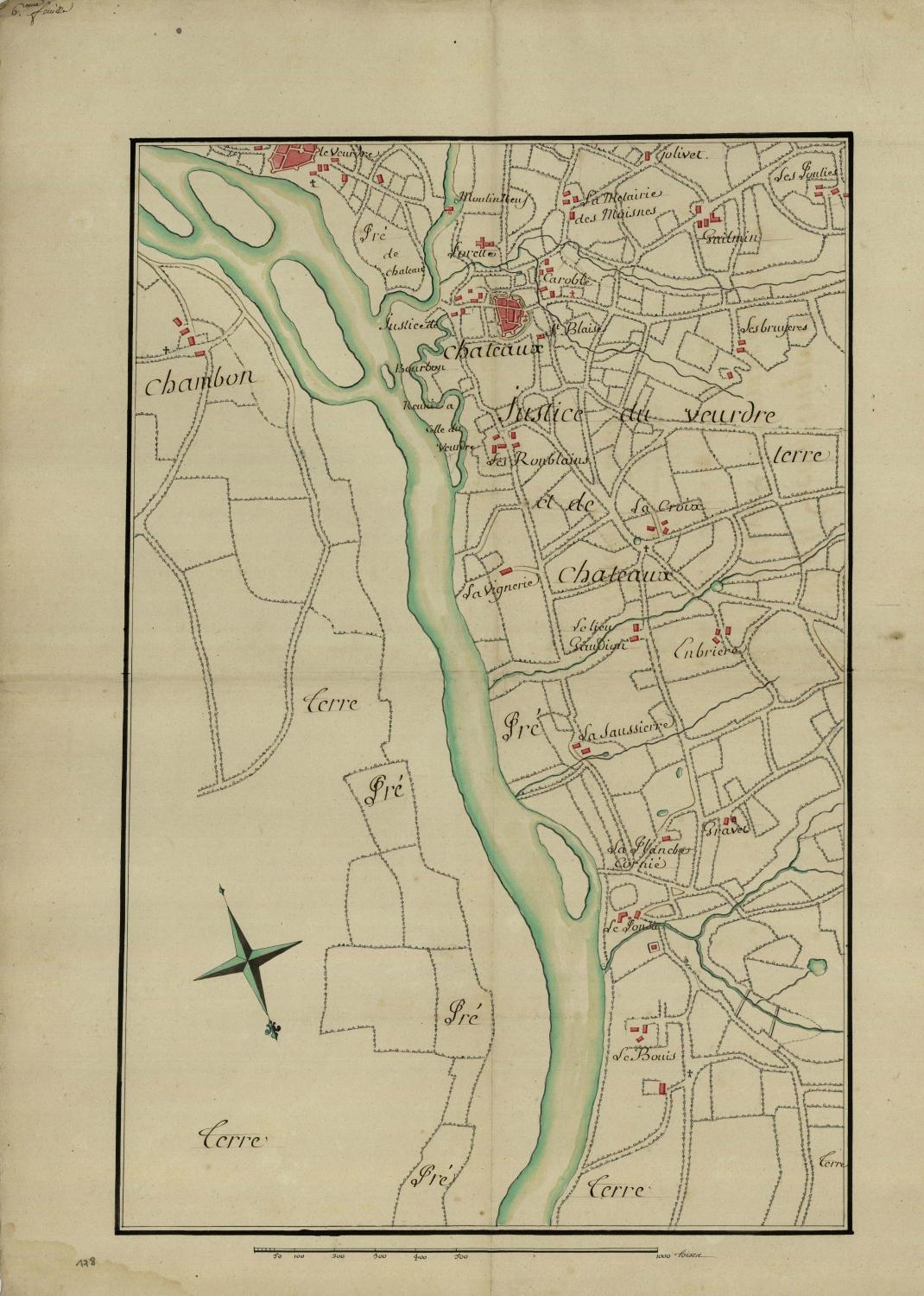

Les études archéologiques les plus récentes 3ont déterminé que "La fortification est un éperon barré classique. Au nord, le site est détaché du plateau par un rempart de terre massif encore préservée sur 5 à 6 m de puissance, long de 350 m et devancé par un fossé large de 20 m (fig. 108). Estimée par plusieurs auteurs à 4 ha environ, la surface enfermée atteint en réalité 6,2 ha. Du côté de l’Allier et de la Bieudre, les aplombs sont plus importants. Le site domine les cours d’eau d’une vingtaine de mètres environ. Sur son pourtour, les aménagements défensifs sont soit inexistants, soit en partie détruits en raison du glissement des matériaux dans les pentes. Les fortifications anciennes ont été probablement reprises au Moyen-âge. Sur un plan de 1680, M. Piboule a noté que l’ensemble était clos de murailles et de fossés. Les restes d’une tour subsistaient encore au nord. Le château devait se situer au nord de l’église actuelle [...] La fréquence du mobilier observé en prospection dénote d’une occupation significative à la fin de l’âge du Fer et au Haut-Empire. Il est bien naturel de penser désormais que les vestiges de fortification soient datés de La Tène finale. La présence d’un rempart à poutrage interne et à parement de façade est soupçonnée sur le pourtour du site. Cet ouvrage serait antérieur à l’édification du talus massif si l’on suit les anciennes observations de L. Boyer (un mur se voyait dans la levée, au nord, au début du XIXe siècle). Le site fortifié contrôlait un gué sur l’Allier, point de rencontre d’itinéraires importants et lieu de rupture de charge idéal pour le transbordement de marchandises."

2 - Périodes médiévale et moderne ; une ville fortifiée.

En 1097 le sire de Bourbon, Archambault, détient la moitié de la ville de Château et de celle du Veurdre. Au XVe siècle, Perrin, écuyer et seigneur de la Baulme, est capitaine des châteaux de Château et du Veurdre (alors Alveurdre ou Aveurdre) et chargé de la défense d'une partie de la vallée de l'Allier.

Outre les deux édifices étudiés (IA03000613 et IA03000630), la mémoire de vestiges médiévaux du bourg et quelques pierres de taille en façade d'un bâtiment agricole situé à l'emplacement d'un édifice religieux à la pointe de la Plante Saint-Blaise, la commune a conservé peu de traces médiévales visibles.

Au début de l'Epoque moderne, la ville, encore du ressort de la châtellenie de Bourbon, est décrite par Nicolas de Nicolay. Il signale "Chasteau-sur-Allier, qui fut autrefois petite ville, à présent ruinée ; il n'y reste qu'un petit bourg auquel y a un prieuré, et tout après le chasteau fort de Saint-Augustin , appartenant à Blaise de la Souche, sieur de Noyant. Contient ledit bourg et paroisse 64 feux."4

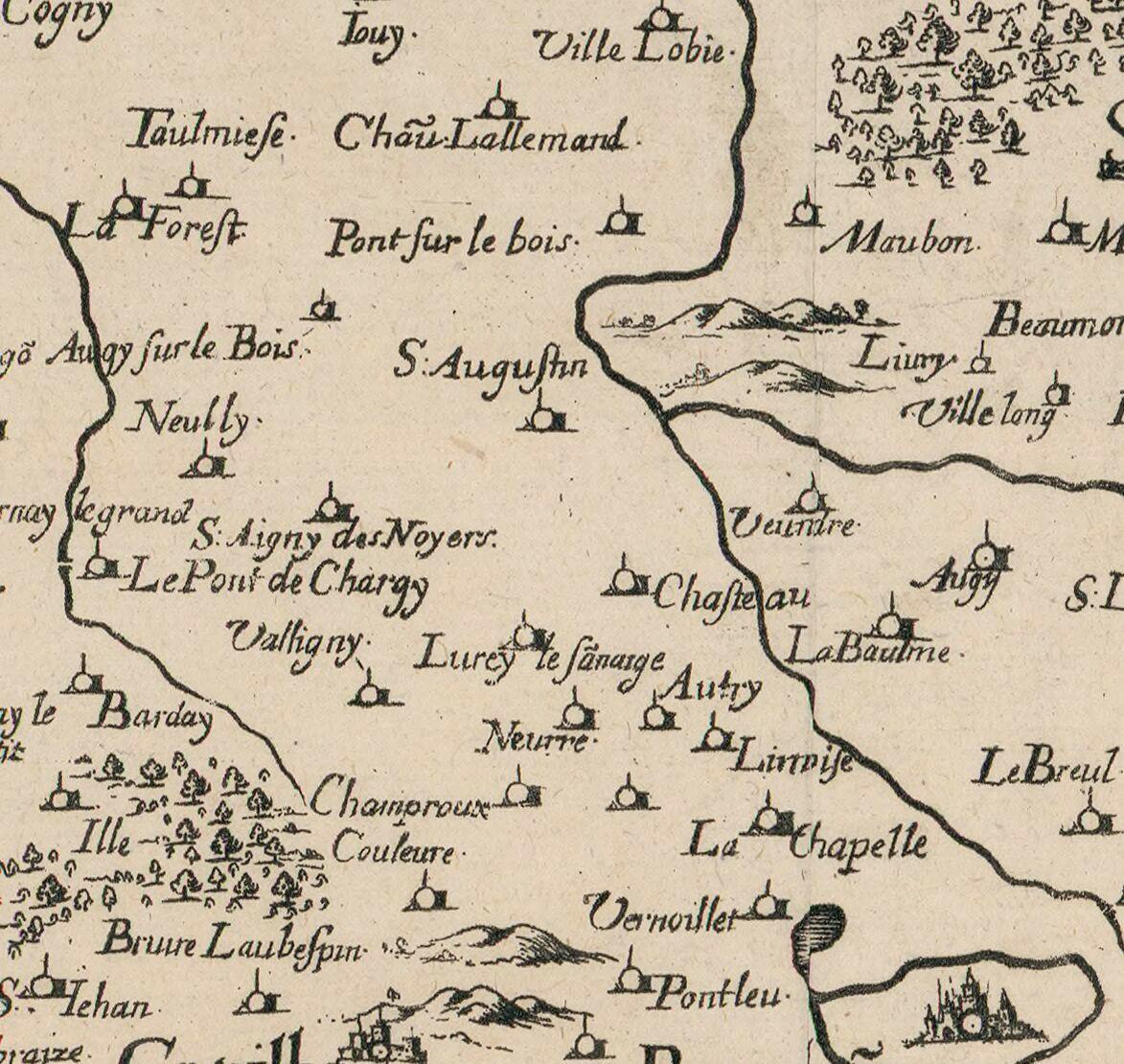

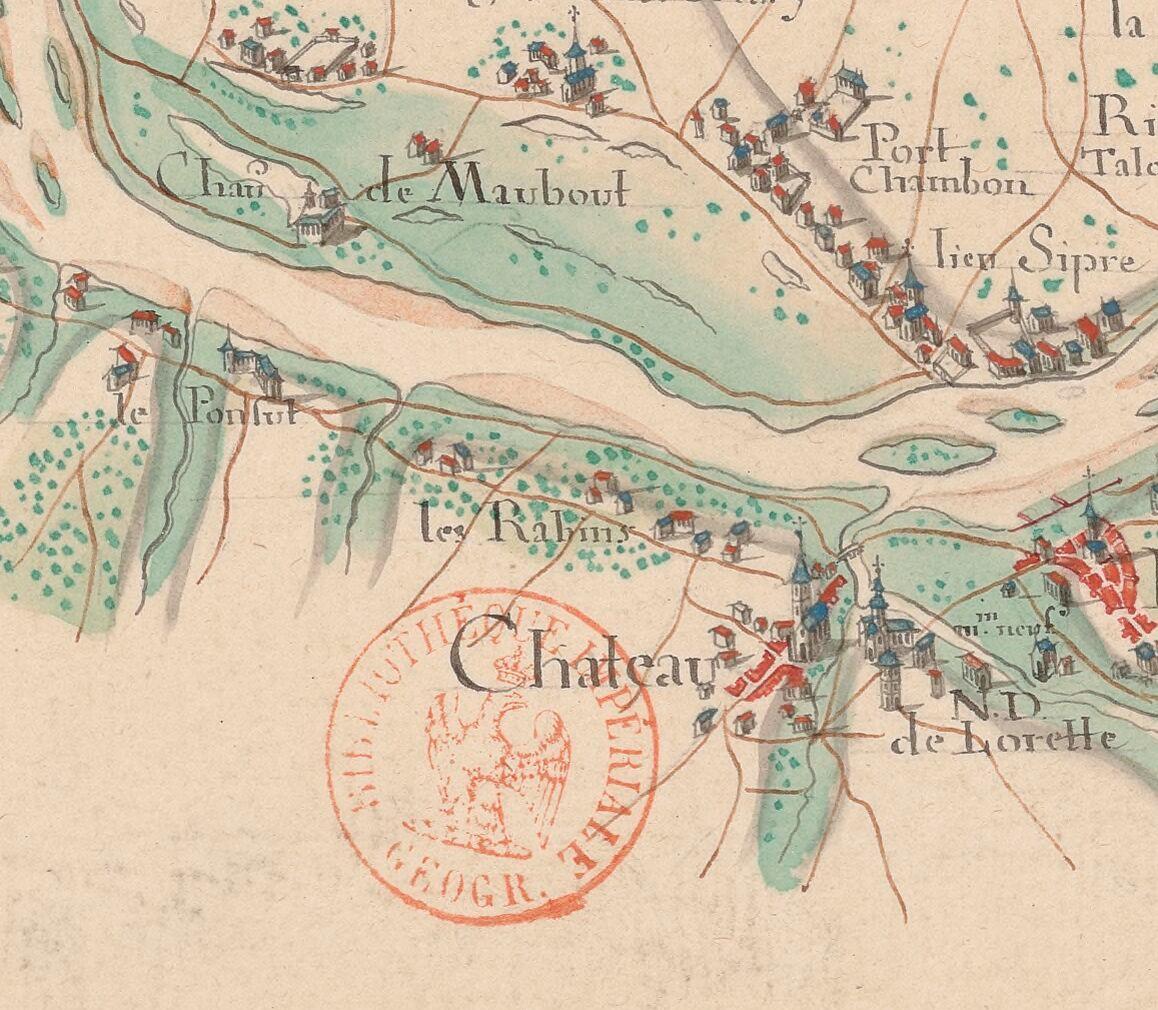

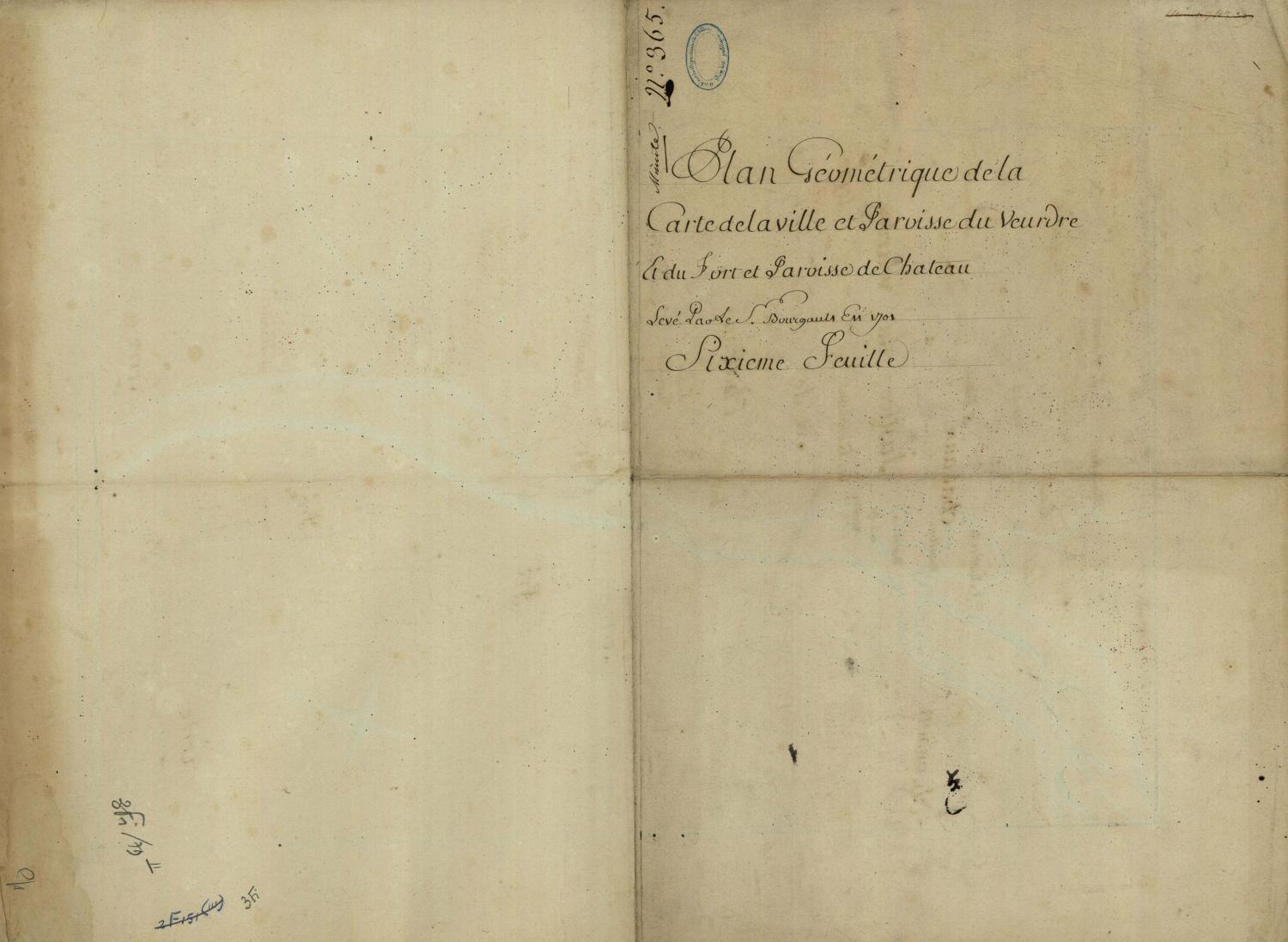

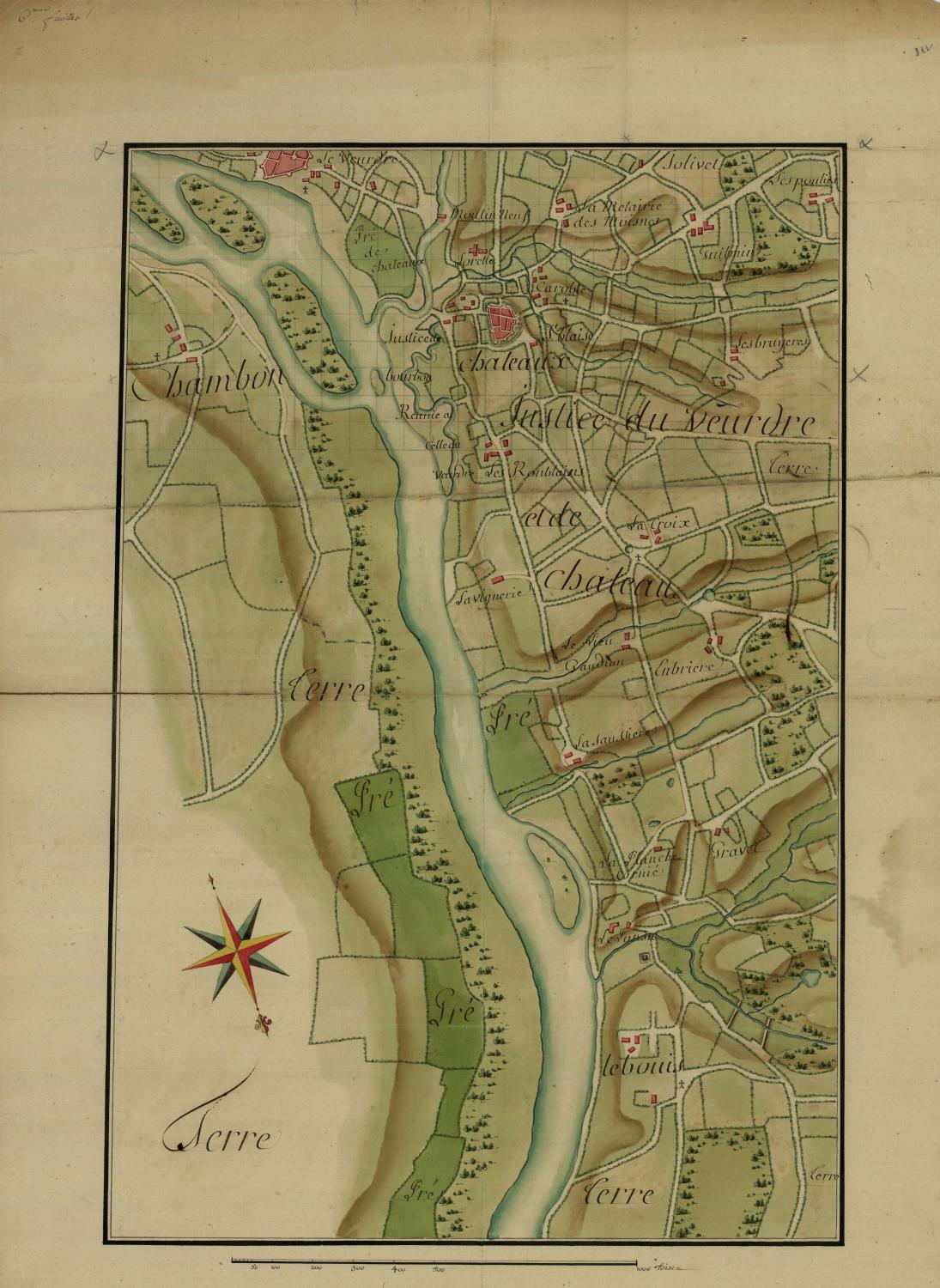

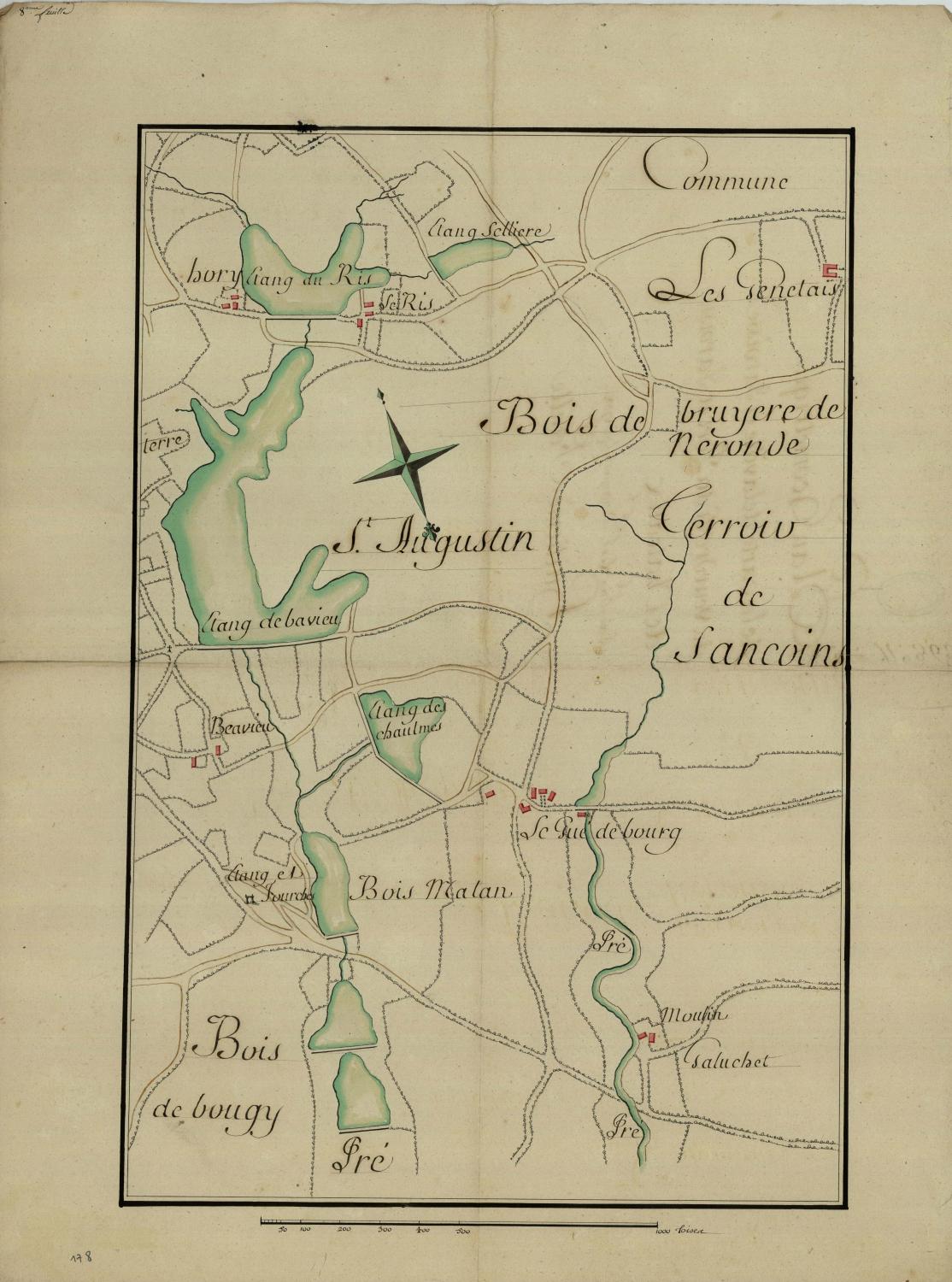

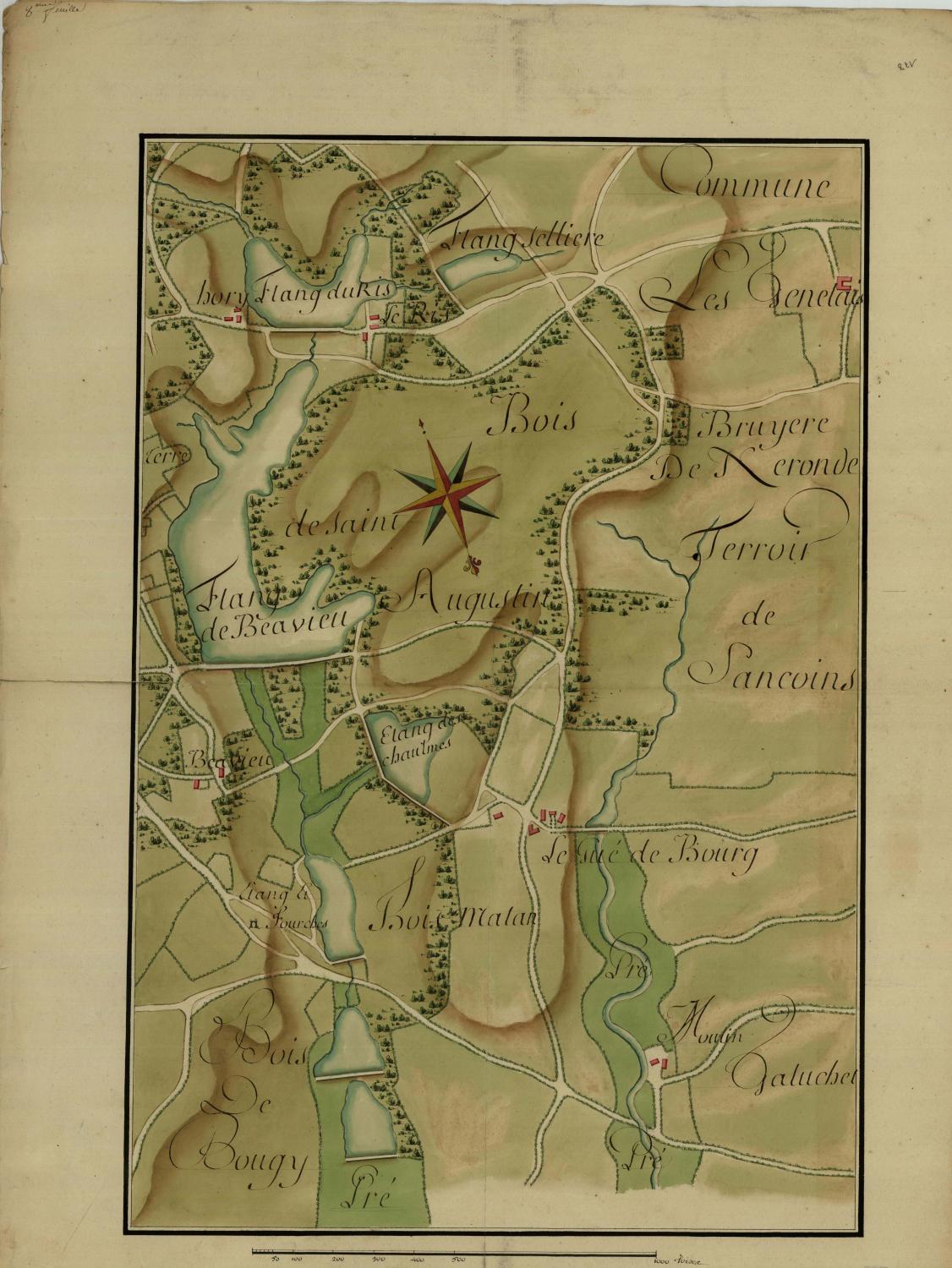

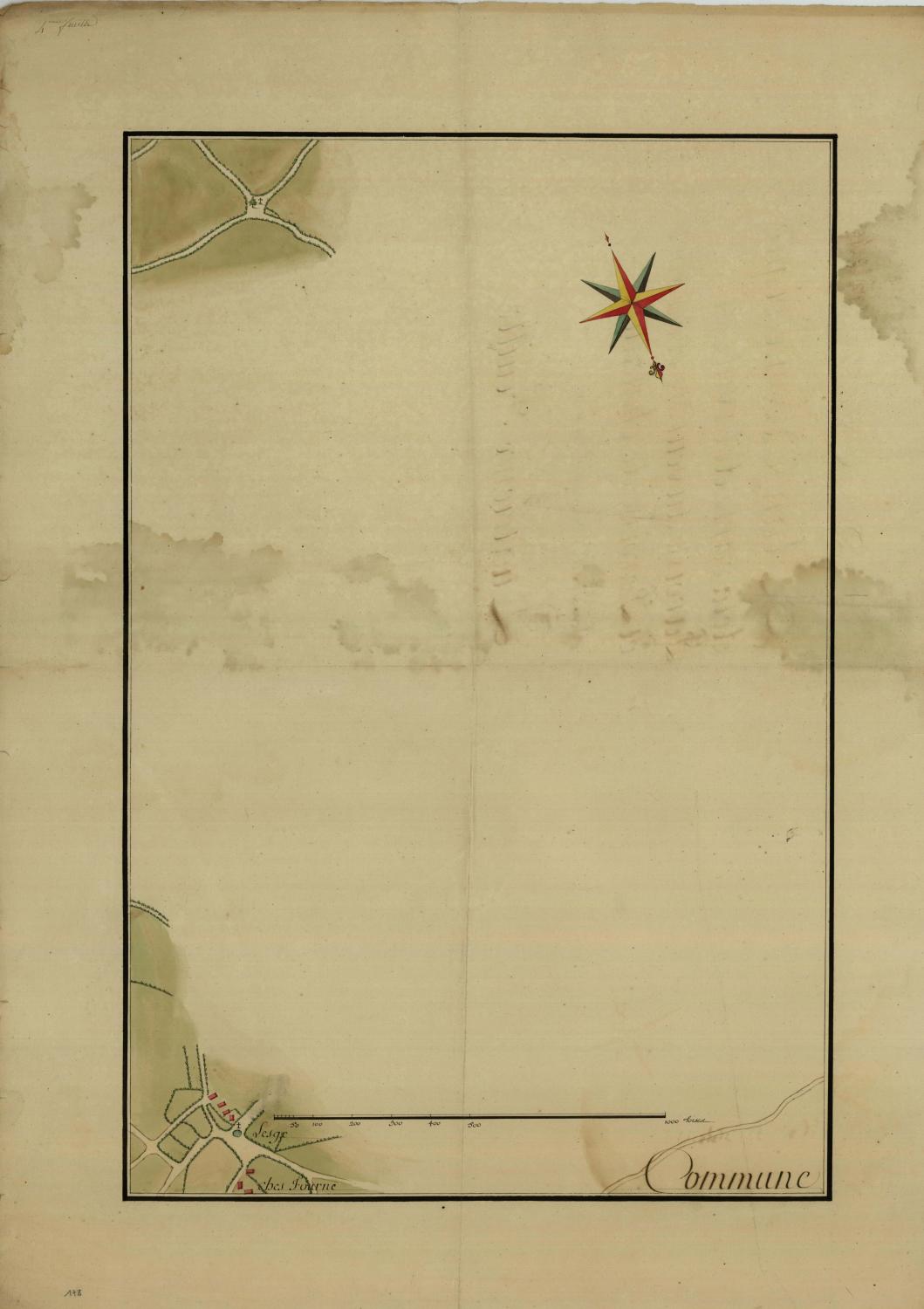

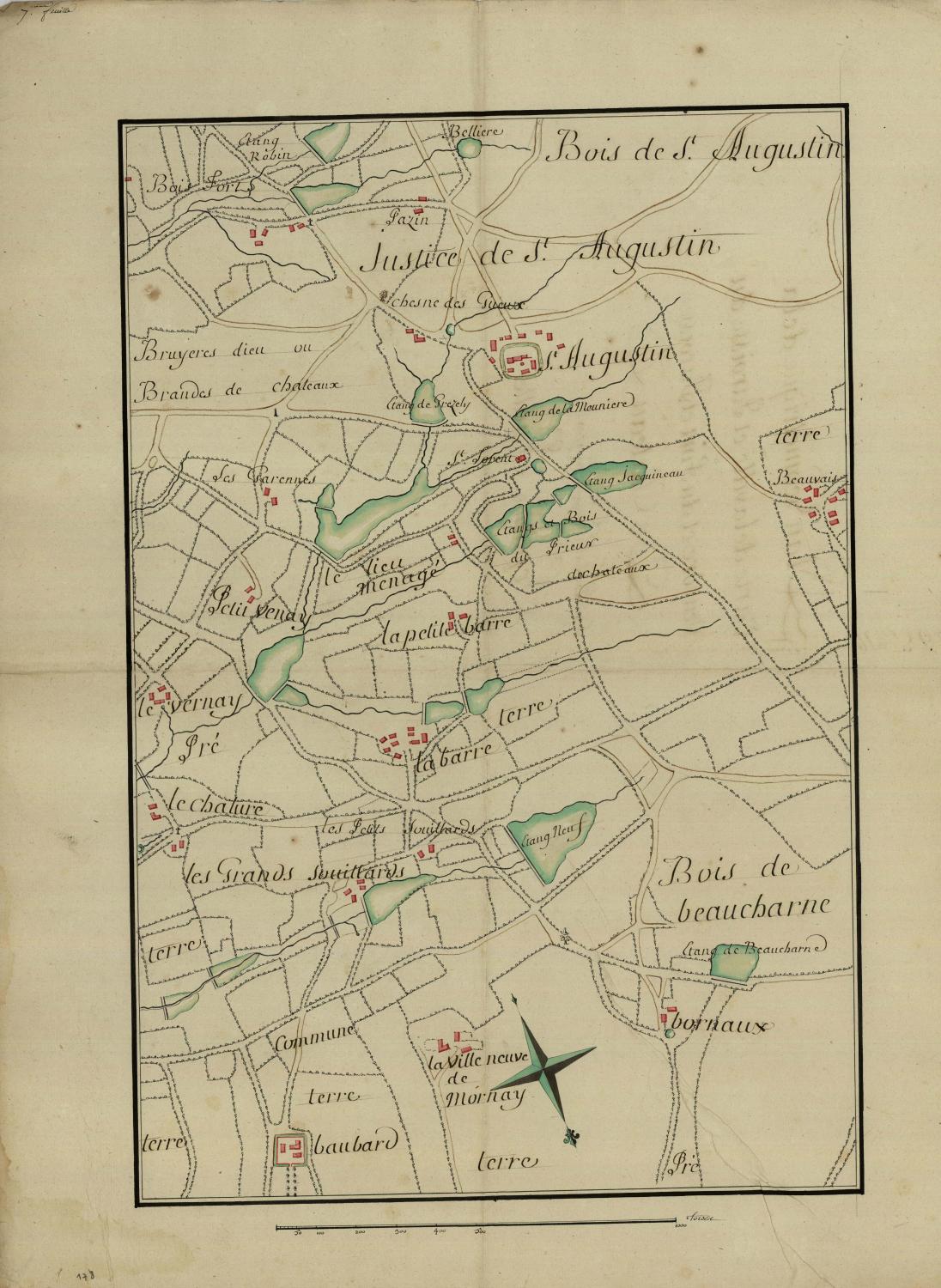

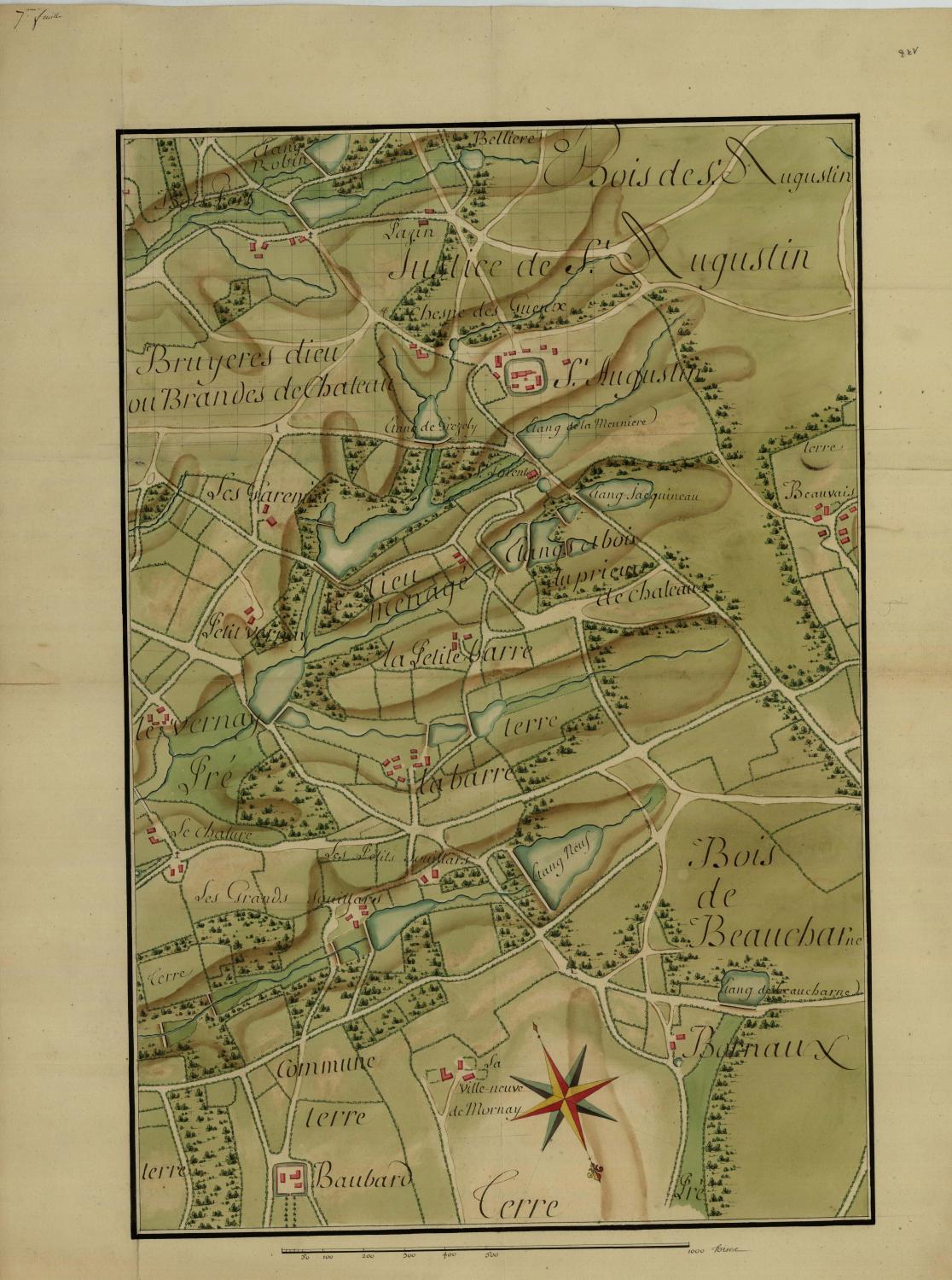

Parmi les cartes anciennes connues, celle de 1690 5 figure le pont reliant la ville au Veurdre, probablement "le pont de Château actuellement ruiné"6 signalé par Louis Boyer en 1810 ; les fortifications de la ville ne sont aucunement figurées. Celles-ci sont clairement dessinées en 17017, dans un document mentionnant explicitement le "fort et paroisse de Chateaux". Par lettres émises en date du 9 mars 1702 au château de Meudon, Louis Henri de Bourbon, héritier de ces terres données à son grand père par Louis XIV en 1661, donne ses terres à l'architecte Jules Hardouin-Mansart (1646-1708). Il s'agit d'une concession au "Sieur Mansard, conseiller du roy en ses conseils surintendant des bâtiments de sa majesté, comte de Sagonne,..." des droits, devoirs et redevances lui appartenant dans les paroisses du Veurdre, de Mornay et de Château.8

Le Sommier des fiefs du Bourbonnais9 énumère vers 1788 le détail des fiefs de la paroisse, leurs propriétaires tout en renvoyant aux anciens actes de féodalité les concernant. Les fiefs concernés sont ceux de Saint-Augustin, la Soussière, la Barre, le Vernet, les Garennes et la Salle.

3- La commune et la rivière :

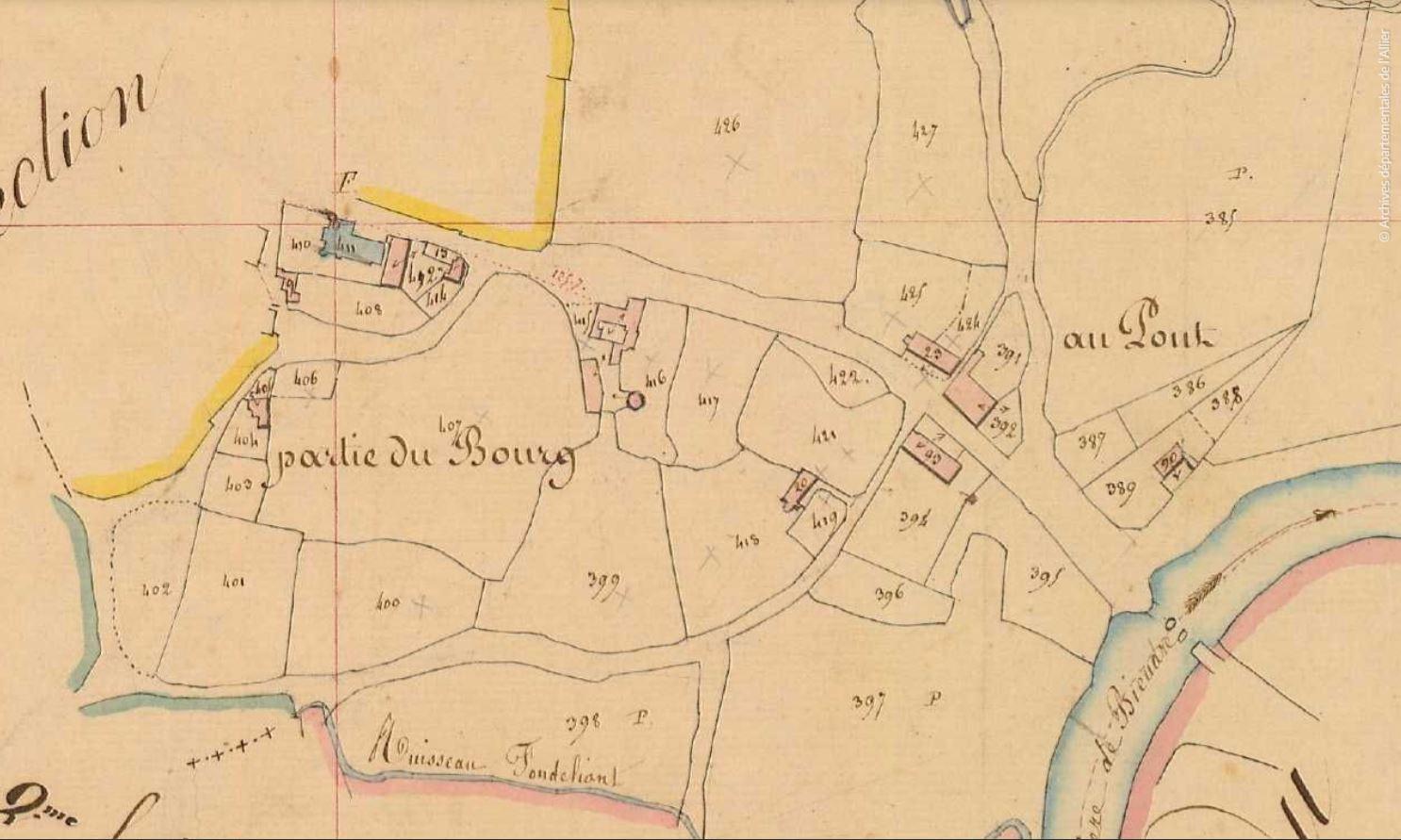

La navigation sur la rivière Allier connaît son apogée entre 1750 et 1850 ; elle décline avec la construction du chemin de fer. Château-sur-Allier et le Veurdre possédaient un port sur l'Allier encore très actif en 181010. Sur le cadastre dit napoléonien les traces de l'ancien pont "ruiné" sont encore dessinées sur la Bieudre, en contrebas du lieu-dit Le Pont, non loin de là le port se trouvait sur l'embouchure de la Bieudre (Voir IA03000646). Outre le patrimoine naturel11, quelques traces matérielles liées à l'activité batelière de Château-sur-Allier subsistent en ce lieu : maisons de mariniers, "hotel des marinier", tombeau de Jacques Pessin, lucarnes charpentées peut être liées aux activités de charpenterie locales, perré du port.

4- Activités agricoles et viticoles :

Sous l'ancien Régime et à la Révolution 84% des revenus fonciers appartiennent à quatre familles nobles lesquelles se retrouvent en possession des biens qu'ils rachètent postérieurement à la Révolution à l'instar de Joseph Maris de Rafélis, marquis de Saint Sauveur. Ces biens fonciers sont pour la plupart des bois. Les autres biens fonciers sont l'objet de baux variables, de métayage ou fermages sous-loués aussi à des métayers12. Les exploitations agricoles appartenant aux grands propriétaires terriens et apparaissant sur le cadastre ancien correspondent aux grands types répandu dans le Bocage Bourbonnais : le domaine et la locaterie13. Outre la polyculture, l'élevage bovin et ovin est pratiqué sur la commune, de même que la pêche dont témoignent certains aménagements (Voir la cuisine du logement du régisseur du château de la Barre : IA03000610) et documents d'archives14. L'activité viticole est aussi répandue jusque dans les années 1850.

L'activité viticole15, du milieu du 18e siècle au milieu du 19e siècle, aux mains de gros propriétaires fonciers mais aussi de petits propriétaires connait son apogée. Bien que l'activité ne soit pas exclusive, elle est complémentaire de la polyculture pour tous et de l'élevage pour les grandes exploitations, elle est alors prospère, bénéficiant de la proximité du port aux vins du Veurdre. L'activité décline avec l'arrivée du chemin de fer après 1850 convoyant les vins du Languedoc ou d'Algérie et du phylloxéra vers 1890. Les vignerons vont devenir alors des cultivateurs à part entière quand les grand propriétaires privilégieront l'élevage bovin. Liés au patrimoine viticole, outre l'habitat particulier étudié (IA03000635), des cuvages sont à signaler dans le bourg (IA03000630 ; IA03000623) comme le culte de Saint-Vincent, encore vivace, attesté dans l'église (IM03000638 ; IM03000633).

5- Bourg et écarts :

Le Bourg (IA03000623), de rares hameaux dont celui des Roblins et des écarts en habitat dispersé se partagent l'étendue communale très largement boisée par ailleurs, d'une superficie de 27,8 km216.

Le cadastre dit napoléonien en particulier sur la parcelle A4 montre en 1831 un dense réseau de parcelles de vignes entre le Bourg et les Roblins. Les Roblins entre 1780 et 1907 comptent, d'après les registres d'Etat civils concernant les naissances17 45 familles différentes, principalement des propriétaires dont des propriétaires-vignerons, dont la mention de "vigneron" tend à disparaitre après 1844. Des journaliers, dont un vigneron, sont mentionnés en nombre également. L'architecture des maisons, dont l'emprise et le plan masse sont lisibles du cadastre ancien au cadastre récent, a été généralement modifiée en élévation hormis pour les édifices : A4 : 548 ; A4 : 559 en partie ; A4 563 ; A4 : 561 ; A4 : 560 (en partie). Ces édifices sont probablement des vestiges de maisons de vignerons : en rez-de-chaussée recouvert de toit à longs pans dont une pièce unique flanquée du four à pain est éclairée d'une seule fenêtre. L'édifice de la parcelle A4 : 548 est une maison bloc comportant une écurie dans l'alignement de l'habitation. Il correspond sur le cadastre ancien à une maison d'une série de trois en enfilade avec fours à pain aux extrémités, appartenant en 1833 à plusieurs membres d'une même famille de vignerons. Si seul l'encadrement de la porte d'écurie est en bois, ce matériau est utilisé dans les encadrements des portes et fenêtres des maisons des parcelles A4 : 560 (partie occidentale), A4 : 561 témoignant de leur ancienneté. La plupart des maisons de vignerons identifiables par leur structure en enfilade ont été remaniées au fil du 19e siècle et à la limite des 19e et 20e siècle. Leur élévation est semblable à celle des maisons du bourg contemporaines. Une lucarne à la capucine à l'encadrement de bois et linteau curviligne est à signaler sur la maison de parcelle A4 : 547. Une ferme à cour fermée (parcelle A4 : 339 ) préexistait sur le cadastre dit napoléonien, elle possédait probablement une grange à auvent. Elle a été remaniée a une date indéterminée. Elle présente une maison dont l'appentis contenait un four à pain contre la pièce principale à cheminée et une autre pièce en enfilade. En vis à vis d'une vaste grange étable au nord, est établie une maison bloc atypique au sud, double en profondeur (bâtiments agricole d'un côté et logis de l'autre).

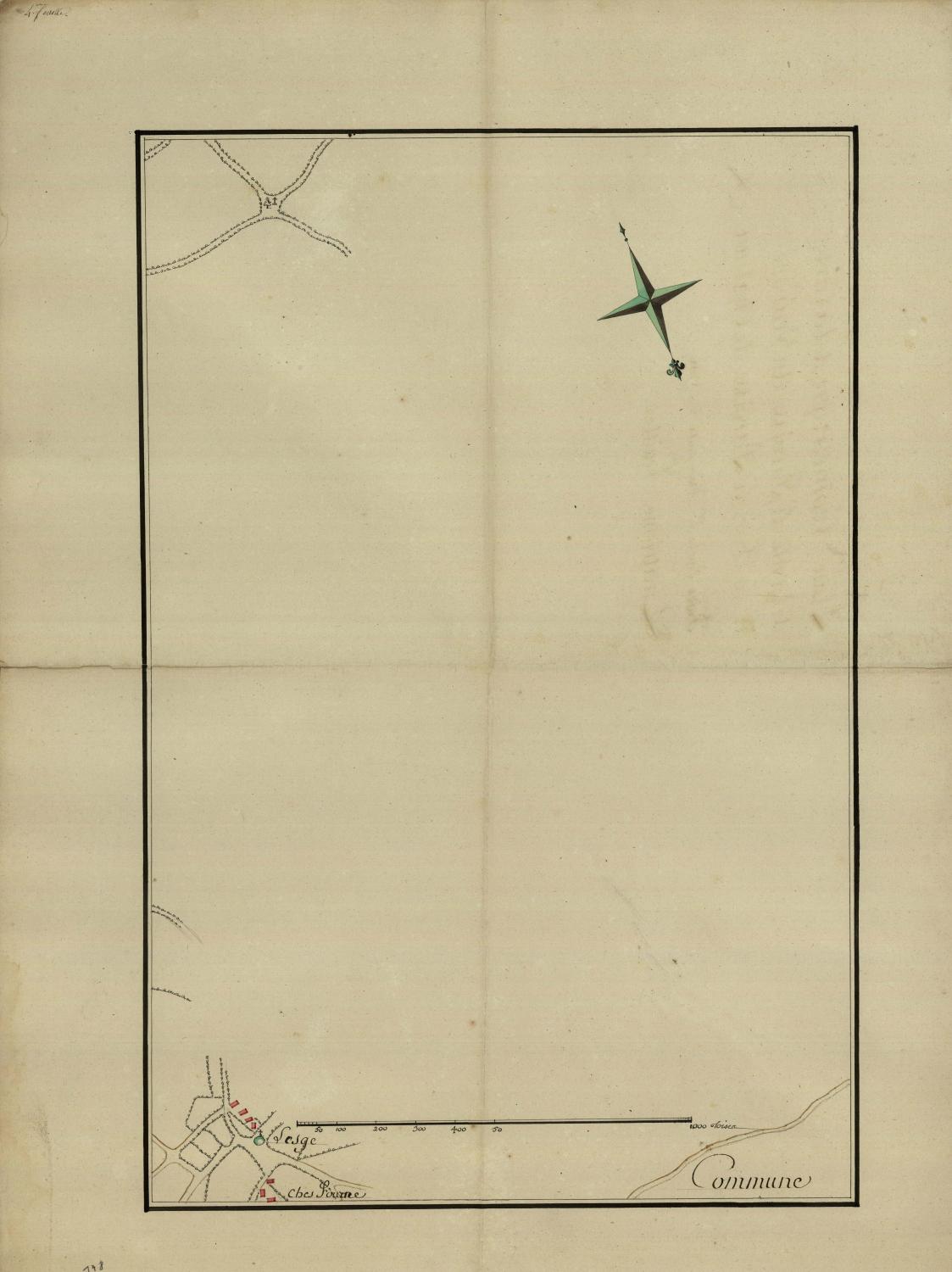

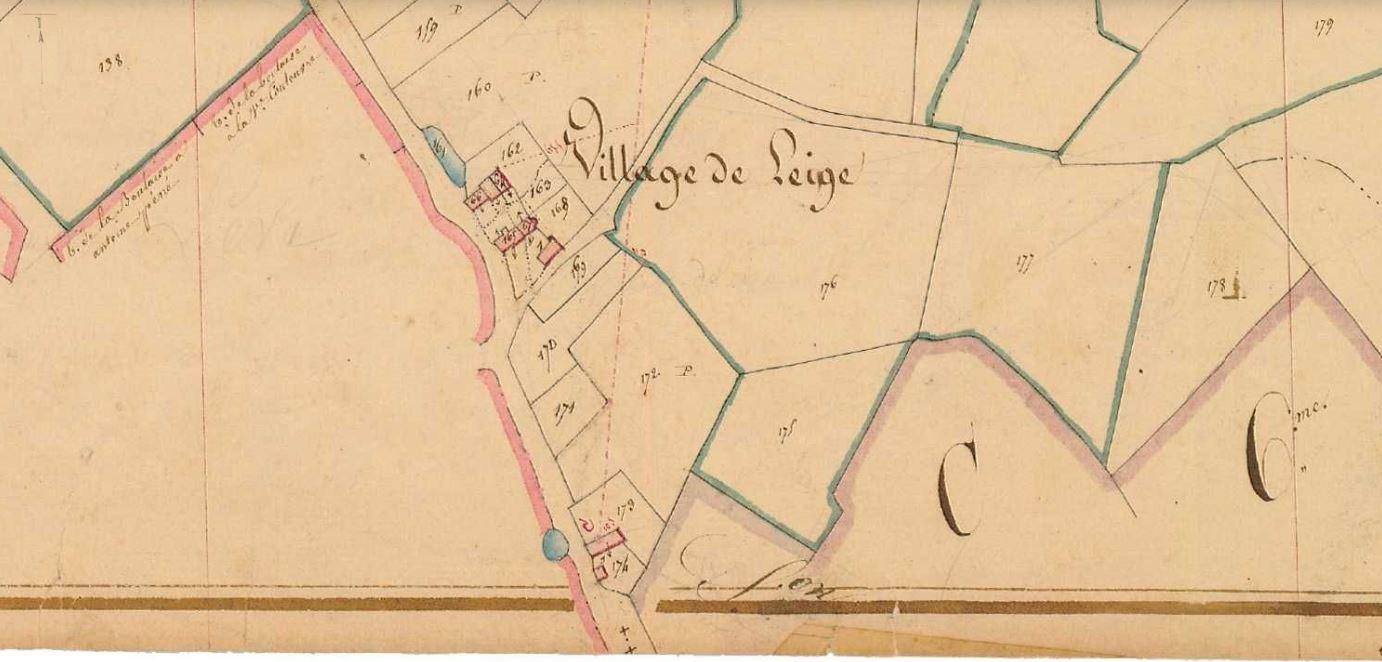

Le village de Leige en 1831, au parcellaire très morcelé, comprend des maisons juxtaposées en enfilade ; Leige est principalement habité par des journaliers à cette époque d'après les registres d'Etat civil.

Les matrices cadastrales des propriétés bâties du 19e siècle : 3P 372 et 3P 373 permettent d'établir les travaux de destruction, construction ou augmentation de maisons réalisées au cours du siècle18. Sur les 64 parcelles en écart bâties repérées, 20 ont fait l'objet de travaux à l'époque, dont 5 antérieurement à 1850 et 14 postérieurement :

- avant 1850 : Les Roblins : A4 556 : 1834 ; Fondeliant : B1 278-279 : 1842 ; Le Lieu Forgeat : B2 318 : 1845 ; Leige : C6 165 : 1836 ; La Barre : D2 94 : 1839.

- après 1850 : La Plante Saint-Blaise : A4 524 : 1877 ; Les Rougères : A4 514 : 1869 ; Les Poutys : A3 894 : 1853 ; Gaudion : A1 49-50 : 1877-1880 ; Embraud ; A1 99_100 : 1864 ; La Croix : A2 846-847 : 1870 ; Carrobe : B2 192-193 : 1875 ; Beaujeu C1 16 : 1888 ; Leige : C4 86 : 1856 ; La Barre : D2 94 : 1874 ; Salitre : D2 54 : 1864 ; Les Souillats : D2 32 : 1864 ; Le Petit Vernais : D4 145 : 1888 ; Le Ponsut : A1 72 : 1871 [1869].

Aux alentours du bourg, une partie des constructions nouvelles empiète sur le vignoble dans la seconde moitié du 19e siècle

Les fermes, avant 1831 et 1850 :

Parmi les écarts contenant principalement des fermes, certains n'ont pu être étudiés, notamment les domaines de Beaujeu, de Beauvais, du Ris, de Gaudion et de Bel Air. Ce dernier, dont la maison a été agrandie en 186819 est connu par le cadastre dit napoléonien et trois documents d'archives de 1824, 1852 et 1889 (voir annexes n°2, 3, 4.) qui renseignent tant sur les dispositions et fonctions des bâtiments que sur leurs matériaux de construction. Des vues aériennes permettent par ailleurs de distinguer un auvent, érigé postérieurement au cadastre dit napoléonien, en façade de la grange du domaine du Ris (dépendance du château de Saint-Augustin en 1833).

Le cadastre dit napoléonien figure 36 fermes en écart parmi lesquelles il spécifie au moins 14 domaines et 4 locateries. Hormis les types à maison-bloc associés à certaines locateries, les fermes et domaines dessinées sur ce document sont à bâtiments distincts, de plan régulier pour certaines (10 disposés en L, 3 en U, 6 parallèles en vis à vis, 1 disposée en carré à cour fermée). La cour, généralement ouverte, est toujours associée à la ferme et la présence de mare est fréquente (22 fermes). Dans de nombreux cas (15) la maison de le ferme est repérable par la présence du four à pain en excroissance semi-circulaire sur un pignon. Des granges à auvent peuvent être repérées dans plusieurs cas, au domaine de La Porte, au Grand Vernais, au domaine de la Grande Barre, de la petite Barre, à la Plante du Bougneux, au village de Leige, ainsi qu'aux Garennes.

Des documents d'archives20 antérieurs au milieu du 19e siècle, notamment en 1824 (Annexe 5) donnent des descriptions de la disposition et des matériaux de construction d'une locaterie et d'un domaine : la locaterie Gaudion et le domaine de Brière. La maison du "locatier", à pièce unique "une seule chambre" à cheminée et four représente le type élémentaire de la maison de ferme à l'image celle de la maison de bourg. Elle est surmontée d'un grenier et recouverte de paille encore en 1852 (Annexe 6). Contrairement à celle de la locaterie d'Embraud : IA03000614, qui est probablement à l'époque une ferme en maison-bloc, la locaterie Gaudion est à bâtiments distincts et possède une grange décrite en 1824 "en pan de bois et couverte de paille, très ancienne" encore existante en 1852. A cette date elle est décrite comme possédant : une "batte", une étable à vaches, une bergerie, un pressoir.

Si pressoirs et celliers sont des aménagements communs attestant d'une activité vigneronne tant dans les locateries que les domaines ; ceux ci se distinguent par ailleurs par des aménagements plus importants. Le domaine de Brière est constitué d'une maison à deux pièces avec appentis et cellier mais aussi d'une grange qui semble plus vaste à l'image celle du domaine de La Saussière : IA03000615. En 1824 comme en 1852 des matériaux de construction tels que le torchis et le pan de bois sont récurrents ainsi que la paille en couverture.

Les dates portées, relativement rares, hormis au domaine de Fondeliant IA03000616 et au domaine de La Porte IA03000634 attestent de constructions, au 18e siècle, de fermes d'important domaines. Il en est de même pour la date portée de 1808 de la ferme du domaine de la Barre : IA03000611.

Les logis, les granges :

Les logis des fermes subsistants en écart, parfois transformés en bâtiments ruraux (domaine de Bazin, domaine des Bruyères) ) ou subsistant au sein de maisons-bloc (Saussière), sont rarement antérieurs au plan cadastral de 1831. Ils ont été pour la plupart réaménagés ou reconstruit au fil des 19e et 20e siècle et présentent des caractéristiques communes aux maisons de bourg reprenant toutefois des méthodes constructives et des partis de plan et d'élévation anciens : unité d'habitation en rez-de-chaussée, simple, double (locaterie d'Embraud, domaine de Brière) ou multiples juxtaposées (Le Ponsut). Des fours à pain en pignon (domaine de la Porte, domaine des Bruyères, Le Chaumat) ou à fournil séparé (domaine de Saussière, domaine de la Croix) subsistent ou ont été récemment détruits. Les toits à longs pans, parfois en croupe pour les plus anciens (domaine des Bruyères), sont recouverts de petite tuiles plates et remplacées parfois par de la tuile mécanique. L'accès aux combles servant de grenier se fait en pignon (domaine de Bazin, domaine d'Embraud), en façade par une porte haute en bâtière (Les Souillats) ou, cas atypique, de façon centrale séparant deux logis au domaine de la Barre.

Les fermes à bâtiments distincts portent des dates du 18e siècle et de 1808 pour trois d'entre-elles ; elles possèdent toutes les trois des granges à auvent. La grange principale du domaine de Fondeliant possède selon une configuration atypique un auvent non débordant en façade. La configuration des granges à auvent serait la plus ancienne, la plupart des granges repérées, de grandes dimensions, probablement édifiées dans le cours du 19e siècle n'en possèdent pas, on accède au "battan" par une haute double porte centrale avec de part et d'autre les portes d'étables et d'écuries éclairées de baies rectangulaires horizontales, aérées parfois par des oculi. Les porcheries et bergeries sont souvent des appentis adossés aux granges.

Cartographe, géographe